徳川15代将軍のお墓は芝増上寺と上野寛永寺と日光東照宮にある。

芝増上寺に残るお墓は参拝したことがある。

徳川将軍家のお墓(2012年2月29日)の記事 こちらの記事に

和宮・14代家茂、6代家宣、7代家継、9代家重、12代家慶のお墓の画像があります。

お江と秀忠の墓(2012年3月1日)の記事 こちらの記事に

お江の方と2代秀忠の宝塔の画像と、第二次世界大戦で焼失するまえに撮影された霊廟の画像があります。

でも上野寛永寺のお墓は非公開なんです。参拝できません。そんなの〜〜〜っ!!

調べた!台東区の

上野の山文化ゾーンフェスティバルで寛永寺の特別公開が開催されると知り、応募すること複数回。全て落選しました。

ならば!と寛永寺の参拝で検索したら

5名以上のグループに限り特別参拝の受付でした。

過去形です。

今年の2月、ふと「寛永寺 参拝」をキーワードに検索したら、なんか以前検索した時とは特別参拝の受付方法が変更されていました。いつの間にやら

個人の参拝申し込みOKになっていたのです。しかも4月は21日と28日の土曜に特別参拝が開催されるとありましたっ!

申し込むしかないっ!

即ダンナと私2人でFAXで特別参拝に申し込みましたとも!

2月5日のことです。

すぐに受理の返信がありまして、4月21日に特別参拝できることになりました。

ふぉおおおおおお〜〜!!念願のっ!暴れん坊将軍様のお墓に参拝出来るぅ〜〜。

私、海外旅行を申し込みする時でもせいぜい2週間前くらい。ビザが必要な国でも旅行の一月前程度です。それが、2月半も前に申し込みするとは〜〜っ。

さて、寛永寺の特別参拝は

寛永寺特別参拝申込書を持参の上、参拝時間14:00−15:30 集合場所根本中堂前に13時40分までに集合です。

私が到着したのは早めの13時15分でした。待つ間に

注意事項を確認。

<参拝に関すること>

1)当参拝は、他の申込者と合同となりますので、定刻より開始いたします。時間に余裕をもって、集合時間までに寛永寺根本中堂前にご参集願います。

2)御朱印を希望される場合は、代表者が取りまとめて受付の際にお申込みください。

3)参拝にあたり、以下の点をよくご確認頂き、事故などを起こさず、有意義な参拝になりますよう、万全の注意を払って行動願います。

ア:参拝時間や場所の制限(立入禁止等)を遵守し、当山の指示に従ってください。

イ:仏像・宝塔をはじめ寺物及び展示物等には手を触れないようにお願いいたします。

ウ:

堂内・御霊廟内の撮影・飲食・喫煙は原則禁止となります。

エ:堂内・御霊廟内では脱帽をお願いしております。

オ:参拝中は説明の妨げとなりますので、携帯電話の電源を切る等のご配慮をお願いいたします。

カ:ゴミは各自お持ち帰りください。

キ:当山檀信徒や他の参拝者の迷惑とならないようご配慮ください。

ク:参拝順路には、急な階段や江戸時代に造成された参道等をご利用頂く部分が含まれますのでご注意ください。

ケ:万が一、事故が発生した時には、いかなる場合でも速やかに報告し、当山の指示に従い行動してください。

念願の特別参拝で、撮影出来ないのはとても残念です。忘れないように記憶に刻んでおこう。

早めに寛永寺に到着できたので体力回復できました。次第に特別参拝参加者が集まってくる。トップ画像が根本中堂です。ここの正面石段の右脇に腰掛けて集合時間を待ってたら、係のお坊さんが登場。時刻はまだ13時30分です。

13時40分までに集合とのことですが、早速に申し込み順に受付が始まります。私は2月5日に申し込んだので、てっきり1番最初に名前が呼ばれると思ったのですが、申し込みグループ3番目でした。名前が呼ばれたので、どこかにいるダンナを探して捕まえて根本中堂の階段を上がる。右に入り口があるので受付で「一人1000円程度の御志納金をお支払いください」と事前に知らされていたので2000円を支払いました。で!うかつなことに現金を剥き身で出しちゃった!私の前に受付をしていた年配のご夫婦は「御志納」と書いて小袋に現金を入れて納めてらしたので、こういうときちゃんとした作法を知っておかないとダメだな〜と反省。

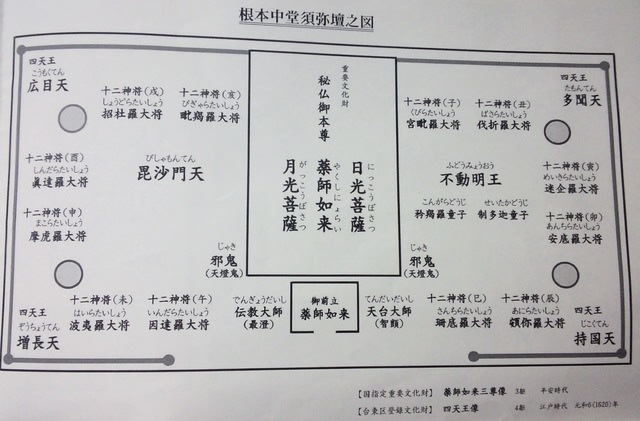

受付のお坊さんに「中央を空けてお座りください」と案内され、根本中堂の正面に目をやると、仏像が並んでました。併せて「せっかくのお参りですので、読経いたしましょう」と般若心経の冊子を渡されました。ちなみにこの冊子は根本中堂を出るときに返却しました。

さて、ここで東京メトロ千代田線二重橋前駅から東京駅から皇居に続く道を見にいこうとして、私が階段を回避したのを思い出して欲しい。

実は今年に入ってから右足にトラブルが〜〜!!1月あたりはまだ右足だけ冷たいな〜おかしいな〜?だったものが!2月に入ると右のももが変に突然脱力するな〜??となり、これは運動不足かも?と、観梅ついでに巨木探訪して山に登ったり、桜散歩連続数日したり、桜を追いかけて10キロほど歩くとかやってみたんですが、回復せず。4月に入ったら椅子に座ると痛い。お風呂で体育座りが出来ない。などと悪化してまして、4月というのに花散歩も控えめにおとなしくしてたのだ。で、久々の花散歩がつつじであり。歴史散歩が寛永寺特別参拝なわけで。

で、すっかり忘れてたのですが、根本中堂には正座もしくは足をくずしてもいいけど座って説明を聞いてお経を読むイベントがあったんですよ。2月に申し込みした頃にはここまで悪化するとは予想も出来ず。でもさ、もうさ、きちゃったんだからやるしかないっ!

正座しました。(途中で痛さに負けて横座りになったんですが)だって、正座時間は1時間以上あったんですもの〜〜!!

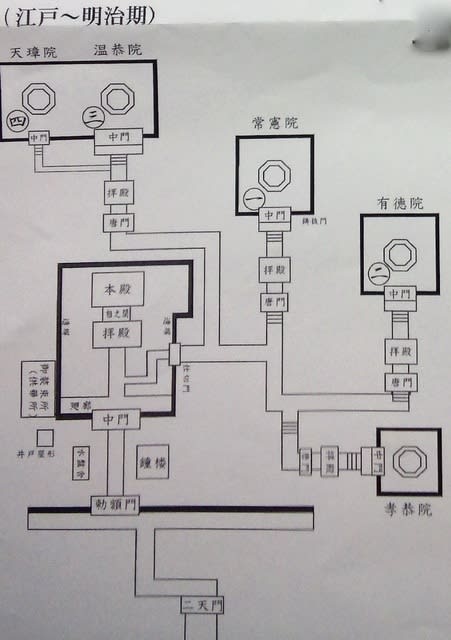

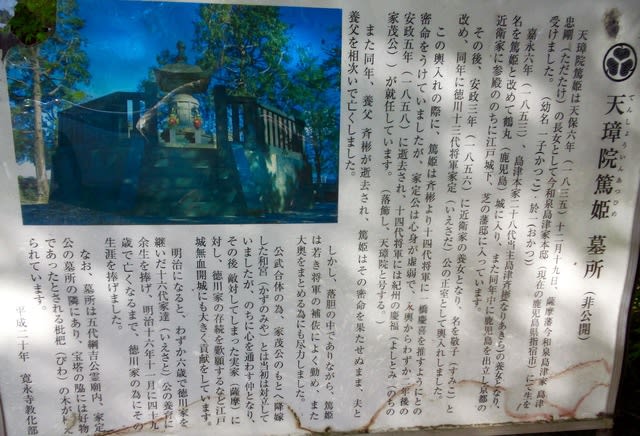

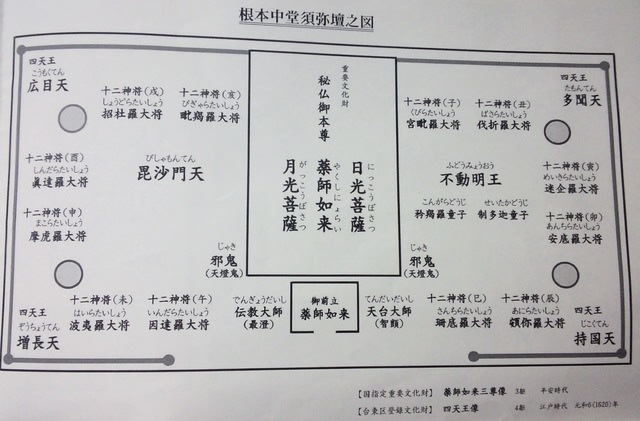

上の画像は根本中堂の正面奥に並ぶ仏像です。大きいです。毘沙門天と不動明王は1メートルくらいあったと思う。周りの四天王もそこそこ大きい。ただし御本尊は秘仏なので見えませんでした。いや、もしかしたら展示してあったかも?ですが、近寄れませんでした。

ちなみに、御本尊は薬師如来三尊像の3体で平安時代の作。国の重要文化財です。

四天王像は4体江戸時代元和6年(1620)の作。台東区登録文化財です。

参加者が揃う間に、根本中堂の須弥壇を眺める贅沢。お寺にある仏像を、お寺でじっくり眺めれるのはなんて贅沢で素敵な時間でしょうか?とはいえ、この根本中堂の建物は、江戸時代に将軍家が使っていた建物ではありません。

いただいたパンフレットによりますと。

「東叡山寛永寺は、寛永2(1625)年に、幕府と万民の平安・安泰を祈る祈願寺として、慈眼大師天海大僧正によって創建されました。山号は「東の比叡山」の意、寺号は寛永年間に創建されたことによります。

後には、第4代将軍・徳川家綱公の霊廟が造営され、将軍家の菩提寺も兼ねることとなりました。また東叡山主に皇族(輪王寺宮)を迎え入れたことにより、江戸時代の寛永寺は格式と規模において我国屈指の大寺院となりました。

しかし幕末の上野戦争で被災し、敷地の大部分は明治初期に上野公園となりました。

太平戦争後は新たに霊園を造営し広くお檀家を受け入れるなど、伝統を守りながら多くの人々に親しまれ今日に至っております」

根本中堂 元禄11(1698)年に建立された当初の根本中堂は、慶應4(1868)年、上野戦争の際に焼失してしまいました。

現在の根本中堂は、明治12年に川越喜多院の本地堂(寛永15)1683年に三代将軍家光が建立したものを山内子院大慈院(現寛永寺)の地に移築し、上野戦争で焼失を免れた東照宮の本地堂の用材も加え、間口十間の本堂として再建された。

秘仏御本尊の薬師瑠璃光如来は、天台宗を開かれた伝教大師最澄さまが自ら彫られたと伝えられています」以上。

というパンフレットをふまえ、説明のお坊さんのお話を聞く。

面白かった!

特に印象が強かったのは、

芝増上寺VS上野寛永寺のどっちが将軍さまのお墓をゲットするか!?の戦いです。

そもそも芝増上寺は初代家康が徳川家の菩提寺にしたので、うちに墓をつくるべきVS寛永寺は17世紀半ばから皇族が歴代住職務める格式高いお寺です。4代将軍家綱の遺言もあります。

この4代将軍の時の争いが増上寺が出した「愁訴」で、五代綱吉の時が「強訴」になったとか。

で、6代家宣は増上寺になった。

面白かったです。

もう一つ面白かったのは幕末の上野戦争のこと。

そもそもなぜに彰義隊が上野の集結したのか?といえば、彰義隊が15代将軍慶喜の警護隊だからです。構成は一橋家ゆかりの者や徳川の復権を願う者です。

1968年2月12日から慶喜は江戸城を出て寛永寺に移り蟄居生活に入ります。無血開城された4月11日までの2ヶ月間慶喜が寛永寺にいたのです。詳しい話は別記事立てしますが、説明のお坊さんの話では「そもそも上野戦争は1日で終わり、戦争では焼失しなかった。なのに残しておいたら警備が大変だ。で、焼かれた」とか。

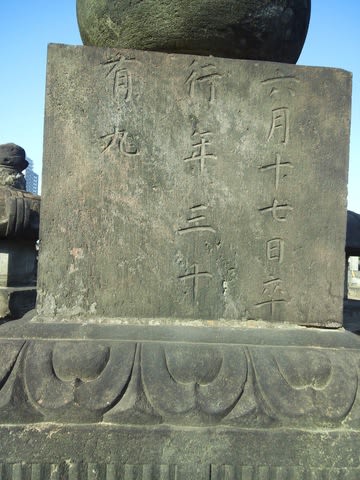

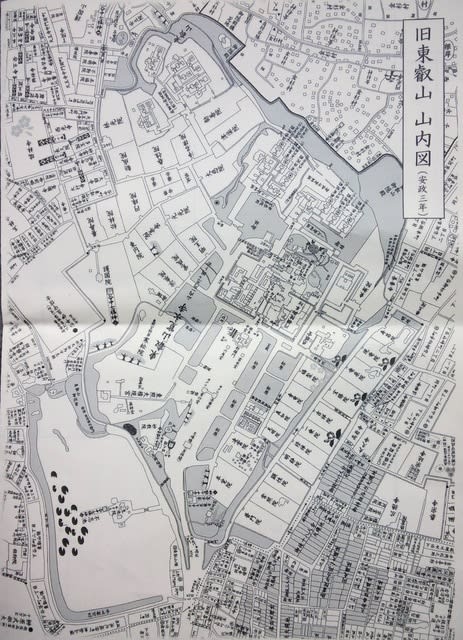

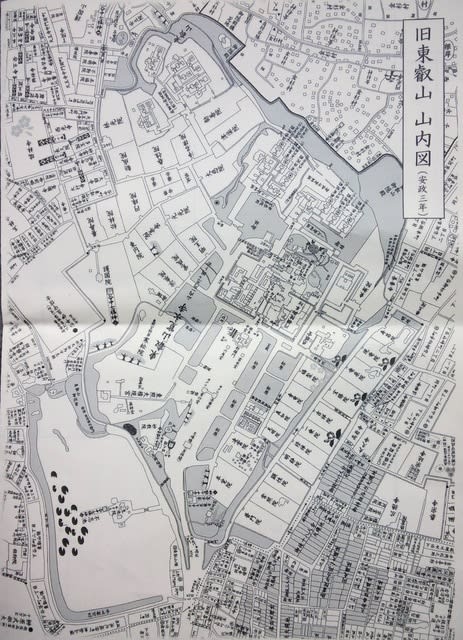

上の安政3年の山内図では現在博物館前の広場の噴水のある場所に、かつての根本中堂がありました。

安政3年といえば、1856年です。上野戦争があったのが1968年なので、寛永寺の建物は安静3年時とほぼ同じと推測できる。彰義隊は薩摩中心の明治維新軍の近代兵器にあっという間に情勢が決した訳で。

となると、寛永寺を焼いたのは維新軍か〜。火付けしたのは絶対に武士じゃないね。誰が焼いたんだよっ!もうっ!!あ〜あ。

足もしびれ切った頃、「ではいい機会ですので、皆さんで読経しましょう」と説明のお坊さんに促された。

いただいた般若心経を取り出す。最初に説明のお坊さんがから読経のやり方の説明の後、お坊さんが祈願の文を読み上げ、続いて参拝者が続きそれからみんなで般若心経唱和しました。般若心経を読み進めてると、ふつふつと嬉しがが込み上げてきちゃったよ。

いいでしょう〜。私、寛永寺の根本中堂で須弥壇の仏像群を見ながら般若心経を読んだんだよ〜。と.。今度田舎に帰省したら、義父母に自慢できるぜっ!そんなこんなで、般若心経を読みながら嬉しくなって、つい読んでる行を見失ってしまい、1行読み飛ばしてしまいました〜。

あ〜〜〜〜、やっちゃったぁ〜〜!!

般若心経の読経が終わり、説明のお坊さんが「では、次に慶喜公が謹慎生活をおくった葵の間へ移動します」と。

の、前に、希望者は須弥壇に参拝してもよいというので、ついつい切実だった「足が痛い。足が痛い。足が痛い。足が痛い」と御本尊の薬師如来像に訴えてしまいました〜。正座でしびれでるだけじゃない!もう痛いの!右の太ももからふくらはぎの外側がどないもこないもならん!くるぶしまで痛いっ!で。「痛い痛い痛い」と御本尊に全力で訴えてしまった私です。それがよかったのかもしくは1時間正座した(さらにこの後葵の間でも正座が待っていた)のがよかったのか、もしくはサントリーのキャンペーンで当たったグルコサミンアクティブ30日分のおかげか、ブログ記事を書いてる現在は大分痛みが改善しつつある。ええ、もりもり改善中です(と信じたい)。まだ椅子に二十分程度しか連続で座れませんがね。(このせいで5月のCCOMITIA合わせの新刊は描けなかったの)お風呂で体育座りは出来るようにはなってます〜。