The Rest Room of ISO Management

ISO休戦

和歌山城とラーメン

5月下旬、和歌山でセミナーがあり参加した。和歌山でのセミナーは珍しいので、会場周辺でプチ観光できないかと考えたが、午前しか時間的余裕ないので、城しか思い浮かばず、城と和歌山ラーメンで観光することとした。

難波から南海電車に乗り換え、特急サザンで和歌山市駅へ行くことにした。南海電車にはめったに乗ることはない。少々気持ちの上ではしゃぎながら、ホームに上がったが残念ながら人影はなく閑散。予定の発車時刻10分くらい前にようやく電車が入って来た。どうやら列車の進行方向前半分の4輌はクロスシートの指定席車輌のようだが、これが当然のようにガラガラ。近鉄も特急電車は特急券と指定席券が必要であったが、これと同じで無駄なことをしているという感想。列車後半へ大幅に移動したが、何とか座れて、ここまでだけで疲れてしまい、最近手に入れた携帯ポットから冷たいお茶を飲む。

途中で浜寺、羽衣と懐かしい駅名。幼い頃海水浴に来たとことがあったが、今や残念ながら高速道路と工場しか見えず、当時の面影は全くない。南海電車と言えば、海の臭いがしたようなところがあった。淡輪、岬公園も、小学生の頃来たが、岬公園はその頃開園したばかりだったと思う。淡輪はつつじの名所だったはずだが、今もそうなのだろうか。その後、岬公園の動物たちはどうなったのか・・・などと妙に子供の頃が思い出された。

山地に入り、トンネルを抜けてしばらくすると、前方が開けて和歌山製鉄所の高炉群が見える。そういえば、かつてここを工場見学したこともあったが、その時、日本で民家に一番近い製鋼工場はここだと説明を受けたのを思い出した。

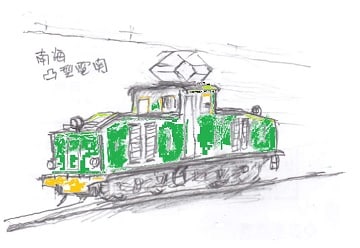

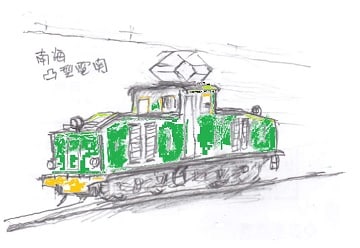

やがて、紀ノ川の鉄橋を渡ると、和歌山市街に入る。和歌山市駅構内は、結構広い。JR和歌山駅よりも、こちらが今も和歌山の顔なのかも知れない。そう言えば、昔南海電車は旅客だけでなく、相当量の貨物を扱っていた。その貨物列車を牽引した電気機関車は凸型形状で、貨物列車にしては珍しく猛烈な勢いで走っていた。貨物を扱っていたので広い構内なのであろう。となると、大阪側の貨物駅は何処だったのだろうか。ヒョッとして、今は無き天王寺支線を通じて天王寺駅に届けていたのだろうか。天王寺駅東側に東部市場があり、その向こうには城東貨物線があったので、和歌山~泉南の農産品の輸送経路だったのだろう。何だか、南海電車の思い出に浸ってしまった。

和歌山市駅にある高島屋の土産品コーナーを予め見たが、しいて買いたいものは無く、少々がっかりしつつ、駅ビルを出る。ネット情報による城案内では、市駅から10分とあったが地図によると疑わしい。駅前大通りを真っ直ぐ南東へ下る。それが国道とぶつかったところから、国道に沿って南下。城北橋北詰交差点で東側に移り、橋を渡る。川は不透明で 人工的な汚染の印象はないが微妙な黄色みがかった緑色。橋を渡ってから、一筋東側へ入り、また南下。

次第に城郭が見え始め、大通りに出ると 交差点。道路を渡りきるとそこは観光バス駐車場で、少し西側へ移動。すると城内入口に鳥居があり、護国神社とある。その参道右側は テニスコート等で 市民スポーツ広場がある。登り勾配の参道を行く。恐らく戦前に作られていたものを、最近も手直しているようだ。途中で追廻門があった。ここ数日の小規模地震によってこの付近の石垣が一部崩壊したと聞いた。参道周辺には真新しい顕彰碑等が 目立ち興醒めだが、そのまま歩を進めた。本殿も鉄筋コンクリート造だった。とにかく参拝し終わって、神社境内の北側のわき道を下る。

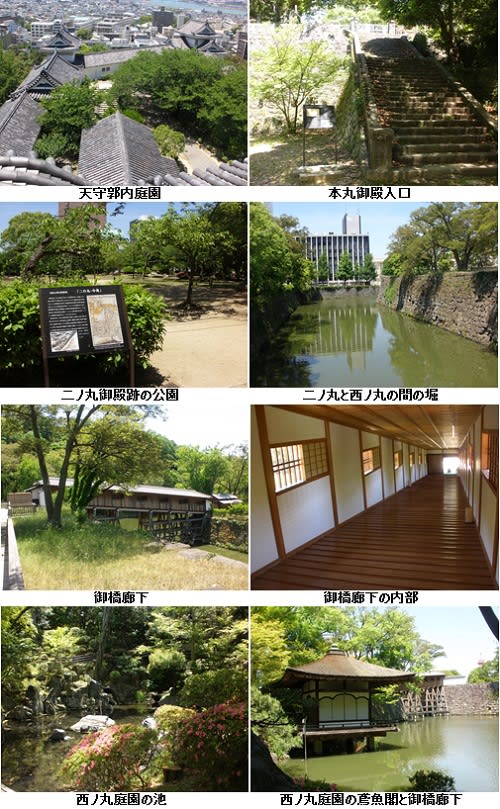

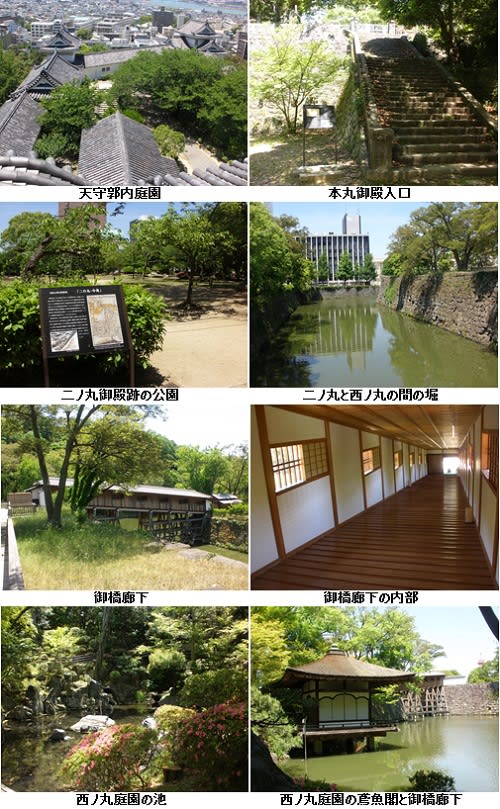

下りきった所は、木立に覆われた谷合だが少し広がったい場所になった。登り山道の入口にボランティアの説明おじさんが立っていたので、恐らくここが天守閣への道。案内パンフを取って、その山道階段を上る。やがて、遠足の小学生の歓声が大きくなって、とうとう登りきるところで、子供達と入り乱れる。登りきったところで日差しの明るい広場になっていて、休憩所もあった。ここで、城郭入場券を買って、天守郭に登って入る。この城は、山上に天守閣と小天守その他の櫓で、一つの曲輪・天守郭を構成している。階段を登って城郭入口が楠門。楠とは、生育の早い木で、堅牢な門に使う材木としては不向きの印象があるので、思わず叩いてみたが、そうでもなさそうだった。郭内へ入ってさらに左側へ階段を登って庭園にでる。ようやく天守閣が 内側から見上げられる。このあたりから、ようやく鉄筋コンクリート城郭であることが分かる。建物内土足可。まず小天主を無視して、小学生の集団に追われるように階段を上る。三層の2階、槍や 鎧兜、吉宗の説明図、藩祖・頼宣以下の家系図がある。どういう経過か不明だが、秀吉の妻ねねの兄筋の木下家の遺品が展示されていた。このあたりの説明が 掲示では不十分なのが残念。

さらに上がると三層最上階の展望台。小学生が大勢留まっていた。ここでの展望が 課題になっているのか教師が説明したり、逆に質問したりしている。子供をかき分けて 四方を撮影。海側には旧住金の製鉄所が見える。

下って北側の小天守へ。ここには、各門の模型があり、武者返しというか 石落し仕掛けの説明がある。そこから西へ降りて虎の襖絵がある。その右手に、隠し脱出口の下り階段があった。ここは立入り禁止。襖絵を見つつ進むと、際限なく進める。気が付くと郭の西の端に至った。単なる壁というか塀で取り囲まれていると思ったが、実は廊下状の建物で取囲んでおり、四隅は櫓になっていると、ここでようやく気付く。楠門と天守の間には、明治期以降の紀州出身の偉人の写真パネル展示あり。陸奥宗光、南方熊楠・・・、さすがに竹中平蔵はなかった。もう一度、小天守下へ行って外へ出る。

天守郭下の広場から東側へ行くと登り階段があり、本丸御殿跡となっている。一時はここが殿様の居住地だったようだが、今は立入禁止になっている。本来は秀吉の命による築城時の天守跡と言われているとのこと。ここから、北へいわゆる裏坂と呼ばれるつづら折りの階段を下る。谷合のいかにも城郭の階段。降り立つと 広い平面に出るが、そこが二ノ丸庭園。今は 公園だが、ここには壮大な御殿があったようで、江戸期に殿様は本丸御殿からここへ降りたようだ。つまり正門たる大手門から、藩庁の役人が政務するところ、その奥つまり西側が藩主の公邸たる中奥、さらに西側に藩主の私邸であり奥女中の住む大奥があった建物が連なってあったとされる。しかし、藩主の公邸と私邸の間には明確な境目があって然るべきと思うのだが、どうだったのだろうか。御三家にしては、御殿の規模が小さい印象だ。藩庁の役人が大勢政務するには、その空間は小さいように感じる。家老以下の高級官僚だけが詰めたのだろうか。下級藩士は 西側や、南側に詰めたのだろうか。それでは、政務の連携には不便な印象もある。その大奥の西側には結構 幅の広い掘割があり、その西側が 西の丸御殿で、ここは隠居所として建ったと言う。その西の丸と大奥の間に 堀を渡る御橋廊下がある。これは再現構築物で、観光客が無料で歩けるようになっている。西の丸から大奥へは上りだが、隠居所から大奥へ通うと言うのも変なシチュエーションだ。現役の殿様との関係は どうなっていたのか。

この西の丸と天守郭の間の谷間に西ノ丸庭園がある。掘割への水の供給源の泉がここにあるようで、そういう渓流と池を巧みに配置している。藩祖・頼宣が西ノ丸を建てて作った庭園であり、紅葉渓と呼ばれたようだ。この直ぐ西側が、来た時の護国神社の参道になっている。ここで、振出に戻ったことになる。

ここで昼食を摂る予定の時刻となり、食べログで調べたラーメン店“麺屋ひしお”を目指す。ここが和歌山ラーメンの店かどうかは不明だが評判は高かったのだ。国道を遡って城北橋を渡りきって、目立つガソリンスタンドの脇に“ひしお”の看板があり、店入り口に出してある建看板を確認して中に入る。

たまたま運よく1席だけ空いていた。疲れていたので、そこへ へたりこんだが中々 注文を取りに来ない。とにかく、のれんの中を覗いて催促し、メニューカードにある“紀州湯浅吟醸醤油ラーメン¥600-と煮玉子¥100-”を注文。この店は、伝統湯浅の醤油メーカーと関連があるようだ。

10分ほどして注文のラーメンが来た。まず写真を撮る。具も豊富で、豊穣な醤油の香りがして非常に満足。麺は少しちぢれがあるが、普通よりは少し太い。汁は コクがあるが、塩辛いのが残念。塩気を抜けば、もっと美味いのではないか。水を 2度お変わりせざるを得なかった。食べ終わって、予定通りセミナーには間に合う時刻となり、勘定して外へ出る。

帰途、和歌山市駅ビルの高島屋の土産物コーナーで、かつお節梅干と梅ゼリーを買って帰った。

難波から南海電車に乗り換え、特急サザンで和歌山市駅へ行くことにした。南海電車にはめったに乗ることはない。少々気持ちの上ではしゃぎながら、ホームに上がったが残念ながら人影はなく閑散。予定の発車時刻10分くらい前にようやく電車が入って来た。どうやら列車の進行方向前半分の4輌はクロスシートの指定席車輌のようだが、これが当然のようにガラガラ。近鉄も特急電車は特急券と指定席券が必要であったが、これと同じで無駄なことをしているという感想。列車後半へ大幅に移動したが、何とか座れて、ここまでだけで疲れてしまい、最近手に入れた携帯ポットから冷たいお茶を飲む。

途中で浜寺、羽衣と懐かしい駅名。幼い頃海水浴に来たとことがあったが、今や残念ながら高速道路と工場しか見えず、当時の面影は全くない。南海電車と言えば、海の臭いがしたようなところがあった。淡輪、岬公園も、小学生の頃来たが、岬公園はその頃開園したばかりだったと思う。淡輪はつつじの名所だったはずだが、今もそうなのだろうか。その後、岬公園の動物たちはどうなったのか・・・などと妙に子供の頃が思い出された。

山地に入り、トンネルを抜けてしばらくすると、前方が開けて和歌山製鉄所の高炉群が見える。そういえば、かつてここを工場見学したこともあったが、その時、日本で民家に一番近い製鋼工場はここだと説明を受けたのを思い出した。

やがて、紀ノ川の鉄橋を渡ると、和歌山市街に入る。和歌山市駅構内は、結構広い。JR和歌山駅よりも、こちらが今も和歌山の顔なのかも知れない。そう言えば、昔南海電車は旅客だけでなく、相当量の貨物を扱っていた。その貨物列車を牽引した電気機関車は凸型形状で、貨物列車にしては珍しく猛烈な勢いで走っていた。貨物を扱っていたので広い構内なのであろう。となると、大阪側の貨物駅は何処だったのだろうか。ヒョッとして、今は無き天王寺支線を通じて天王寺駅に届けていたのだろうか。天王寺駅東側に東部市場があり、その向こうには城東貨物線があったので、和歌山~泉南の農産品の輸送経路だったのだろう。何だか、南海電車の思い出に浸ってしまった。

和歌山市駅にある高島屋の土産品コーナーを予め見たが、しいて買いたいものは無く、少々がっかりしつつ、駅ビルを出る。ネット情報による城案内では、市駅から10分とあったが地図によると疑わしい。駅前大通りを真っ直ぐ南東へ下る。それが国道とぶつかったところから、国道に沿って南下。城北橋北詰交差点で東側に移り、橋を渡る。川は不透明で 人工的な汚染の印象はないが微妙な黄色みがかった緑色。橋を渡ってから、一筋東側へ入り、また南下。

次第に城郭が見え始め、大通りに出ると 交差点。道路を渡りきるとそこは観光バス駐車場で、少し西側へ移動。すると城内入口に鳥居があり、護国神社とある。その参道右側は テニスコート等で 市民スポーツ広場がある。登り勾配の参道を行く。恐らく戦前に作られていたものを、最近も手直しているようだ。途中で追廻門があった。ここ数日の小規模地震によってこの付近の石垣が一部崩壊したと聞いた。参道周辺には真新しい顕彰碑等が 目立ち興醒めだが、そのまま歩を進めた。本殿も鉄筋コンクリート造だった。とにかく参拝し終わって、神社境内の北側のわき道を下る。

下りきった所は、木立に覆われた谷合だが少し広がったい場所になった。登り山道の入口にボランティアの説明おじさんが立っていたので、恐らくここが天守閣への道。案内パンフを取って、その山道階段を上る。やがて、遠足の小学生の歓声が大きくなって、とうとう登りきるところで、子供達と入り乱れる。登りきったところで日差しの明るい広場になっていて、休憩所もあった。ここで、城郭入場券を買って、天守郭に登って入る。この城は、山上に天守閣と小天守その他の櫓で、一つの曲輪・天守郭を構成している。階段を登って城郭入口が楠門。楠とは、生育の早い木で、堅牢な門に使う材木としては不向きの印象があるので、思わず叩いてみたが、そうでもなさそうだった。郭内へ入ってさらに左側へ階段を登って庭園にでる。ようやく天守閣が 内側から見上げられる。このあたりから、ようやく鉄筋コンクリート城郭であることが分かる。建物内土足可。まず小天主を無視して、小学生の集団に追われるように階段を上る。三層の2階、槍や 鎧兜、吉宗の説明図、藩祖・頼宣以下の家系図がある。どういう経過か不明だが、秀吉の妻ねねの兄筋の木下家の遺品が展示されていた。このあたりの説明が 掲示では不十分なのが残念。

さらに上がると三層最上階の展望台。小学生が大勢留まっていた。ここでの展望が 課題になっているのか教師が説明したり、逆に質問したりしている。子供をかき分けて 四方を撮影。海側には旧住金の製鉄所が見える。

下って北側の小天守へ。ここには、各門の模型があり、武者返しというか 石落し仕掛けの説明がある。そこから西へ降りて虎の襖絵がある。その右手に、隠し脱出口の下り階段があった。ここは立入り禁止。襖絵を見つつ進むと、際限なく進める。気が付くと郭の西の端に至った。単なる壁というか塀で取り囲まれていると思ったが、実は廊下状の建物で取囲んでおり、四隅は櫓になっていると、ここでようやく気付く。楠門と天守の間には、明治期以降の紀州出身の偉人の写真パネル展示あり。陸奥宗光、南方熊楠・・・、さすがに竹中平蔵はなかった。もう一度、小天守下へ行って外へ出る。

天守郭下の広場から東側へ行くと登り階段があり、本丸御殿跡となっている。一時はここが殿様の居住地だったようだが、今は立入禁止になっている。本来は秀吉の命による築城時の天守跡と言われているとのこと。ここから、北へいわゆる裏坂と呼ばれるつづら折りの階段を下る。谷合のいかにも城郭の階段。降り立つと 広い平面に出るが、そこが二ノ丸庭園。今は 公園だが、ここには壮大な御殿があったようで、江戸期に殿様は本丸御殿からここへ降りたようだ。つまり正門たる大手門から、藩庁の役人が政務するところ、その奥つまり西側が藩主の公邸たる中奥、さらに西側に藩主の私邸であり奥女中の住む大奥があった建物が連なってあったとされる。しかし、藩主の公邸と私邸の間には明確な境目があって然るべきと思うのだが、どうだったのだろうか。御三家にしては、御殿の規模が小さい印象だ。藩庁の役人が大勢政務するには、その空間は小さいように感じる。家老以下の高級官僚だけが詰めたのだろうか。下級藩士は 西側や、南側に詰めたのだろうか。それでは、政務の連携には不便な印象もある。その大奥の西側には結構 幅の広い掘割があり、その西側が 西の丸御殿で、ここは隠居所として建ったと言う。その西の丸と大奥の間に 堀を渡る御橋廊下がある。これは再現構築物で、観光客が無料で歩けるようになっている。西の丸から大奥へは上りだが、隠居所から大奥へ通うと言うのも変なシチュエーションだ。現役の殿様との関係は どうなっていたのか。

この西の丸と天守郭の間の谷間に西ノ丸庭園がある。掘割への水の供給源の泉がここにあるようで、そういう渓流と池を巧みに配置している。藩祖・頼宣が西ノ丸を建てて作った庭園であり、紅葉渓と呼ばれたようだ。この直ぐ西側が、来た時の護国神社の参道になっている。ここで、振出に戻ったことになる。

ここで昼食を摂る予定の時刻となり、食べログで調べたラーメン店“麺屋ひしお”を目指す。ここが和歌山ラーメンの店かどうかは不明だが評判は高かったのだ。国道を遡って城北橋を渡りきって、目立つガソリンスタンドの脇に“ひしお”の看板があり、店入り口に出してある建看板を確認して中に入る。

たまたま運よく1席だけ空いていた。疲れていたので、そこへ へたりこんだが中々 注文を取りに来ない。とにかく、のれんの中を覗いて催促し、メニューカードにある“紀州湯浅吟醸醤油ラーメン¥600-と煮玉子¥100-”を注文。この店は、伝統湯浅の醤油メーカーと関連があるようだ。

10分ほどして注文のラーメンが来た。まず写真を撮る。具も豊富で、豊穣な醤油の香りがして非常に満足。麺は少しちぢれがあるが、普通よりは少し太い。汁は コクがあるが、塩辛いのが残念。塩気を抜けば、もっと美味いのではないか。水を 2度お変わりせざるを得なかった。食べ終わって、予定通りセミナーには間に合う時刻となり、勘定して外へ出る。

帰途、和歌山市駅ビルの高島屋の土産物コーナーで、かつお節梅干と梅ゼリーを買って帰った。

コメント ( 0 ) | Trackback ( )

| « “従軍慰安婦”... | “社会正義”へ... » |

| コメント |

| コメントはありません。 |

| コメントを投稿する |