The Rest Room of ISO Management

ISO休戦

関西人の東京散策―桜台とオルセー美術館展

先々週末から先週始めにかけて、私的に東日本ツァーに出かけた。本来はISO審査員資格保持者の研修会で東北・宮古の南にある山田町に新設された漁船の造船所を見学して、震災や津波被害後の復興状況も視察しようというのが主目的であったが、その前に途中の東京である人物にも会っておきたい、ということもあり、そのために先ず東京で1泊することにした。

会うのは夜であり、折角の数年ぶりの東京なので、その都会の雰囲気を味わっておきたい気分もあり、朝に大阪を離れて、昼過ぎには東京で昼食を摂ることにした。宿は、東北新幹線への接続に有利な埼京線の板橋に取った。新幹線を品川で降り、大崎で埼京線に乗り換え、荷物をとりあえず宿に預ける。

夜会う人物が池袋近郊の桜台在住とのことで、失礼とは思ったが、人物背景を知るためにも昼の内に桜台周辺を散策することにした。板橋からは池袋を経由して、西武池袋線で向かう。練馬でメトロ線に乗り換え、新桜台で下車。

いわゆる“閑静な住宅街”であり、結構な邸宅があり緑が多く、やや西に向かえば、武蔵野音大がある。さらにその南の江古田には日大芸術学部があり、いわば芸術文教地区でもある。そのためだろうが、学生用の下宿用のワンルーム・マンションもちらほら見かけ、庶民的な住居も点在している。確認はできなかったが、付近には小池百合子氏邸もあるとのこと。つまり、上流階級ばかりではなく、庶民階級も住む混在型のある種 肩の凝らない、そういう意味で日本的な好印象の居住区だった。東京には未だこんな所があるのだ、という感想だ。

一通り散策後、桜台駅周辺で昼食。未だ夜までたっぷり時間があるので、関西で頻繁にテレビCMしていた“チューリッヒ美術館展”に出かけようと予定したが、この美術展はその後、神戸にやって来るとのことだったので、同じ会場で同時に展示されている“オルセー美術館展”を鑑賞することにした。

一旦、池袋に出てメトロ線の乗り継ぎで乃木坂に向かう。何気なく乗った副都心線の電車が、途中駅を止まらずに通過するので慌てて次の停車駅で降りる。地下駅には待避線がないので急行が走っても全く意味がないように思うので、地下鉄の急行が頭にない関西人には驚きのダイヤ編成である。その上、以前から思っていたことだが地下鉄、私鉄、JRの乗り入れが発達していて、その相互接続を積極的に行い、不便を感じるような部分では新線を敷設して、都内を縦横に網羅しているのには感嘆する。それだけに、ダイヤが複雑になり過ぎていて、安全を第一にした運営も困難を極めるのではないかと思う。また利用者もその複雑なダイヤを理解しなければならないはずだが、その利便性に比して、取るに足らないことかも知れない。しかしそれだけに、どこか1箇所で事故を引き起こせば、システム全体への影響は甚大なものとなり、一気に機能不全となり、復旧に多大の時間を要する懸念は大きいのだろう。

そんな思いを抱きながら、何とか乃木坂に到着して地上に出る。美術館を目指してきたから当然なのだが、目に入る光景全面には美術館しかない。それも巨大な建造物である。遥か昔、この付近で東大生産技術研究所の元教授による圧延工学の連続研修が開催されていて、私もそれに研修生として参加していたが、その頃の街並みの面影をどこに見出せば良いのか、戸惑ってしまう。それよりも、乃木坂とは言うものの6年前に訪れたはずの乃木神社はどこか、それほど方向音痴ではないように自分では思っているのだが、大いに戸惑う。東京にはそういう大都会の疎外感を突き付ける側面がある。それは、そんな場合付近に居る人に聞いても一向にはっきりしないのが常だからである。江戸っ子に出会えば非常に親切丁寧に教えてくれるが、そのような幸運はめったにない。後で地図を確認すると、どうやら神社は地下鉄の駅の出口が全くの逆の方向のようだ。普通は、そうならばその気配が少なからずあるものなのだが。

そのような戸惑いを抱きながら、とにかくオルセー美術館展の入場券を購入して入場。

今回の一番の売りは、マネの大きな“笛を吹く少年”である。人々は、この大きな絵を極間近から見ようとして、離れないのには閉口した。そして、そういう人が引きも切らない。従って、きちんと全体像を見渡しての鑑賞が不可能だった。展示側もある程度は、そのことを予測して動線を規制するべきだと思うが、そういう気遣いがないのは残念だ。素人が細部の筆遣いを見て、どうするというのか。否、玄人であっても全体像を見れば、筆遣いなど想像できるものではないかと思うのだが、どうだろうか。絵を見るには、適度な距離があるはずだ。

大作と言えば、モネの“草上の昼食”にも同じように、人々は鑑賞していた。本来はもっと大きな大作だったというものを、何故あのように間近からみたいと思うのか、どうも合点が行かない。このように今回は大作の前では、全て同じ状態が目立った。そんなの勝手だろうと言ってしまえば、おしまいなのだが、特に絵に興味ある人々が何故そんな態度を取ろうとするのか。まるで“群盲、象をなでる”を地で行っている。細部にこだわり過ぎて、大局を見失う日本人の悪癖であろうか。

この美術展は、マネ、モネの作品展示が中心で、印象派の代表の両者の作品を堪能できた。中には、セザンヌやルノアール、ドガもあったが、わずかである。

ミレーは“晩鐘”が展示されていたが、この1作にミレーの全てが凝集されているように思った。“落穂ひろい”は展示されていなかったが、絵の内容としては、こちらの方が深みがあるように感じる。そういう感じ方は浅薄なのだろうか。

私は大作ではないが、モネの“アルジャントゥイユのレガッタ”が気に入った。印象派は“光の芸術”と言われ、光を重視するに従い、具象から抽象へ変化して20世紀に突入して行ったというのが、美術史的解説のはずだが、この絵は特にその過程を示しているように思う。それを存分に示しているのが、水面だ。見に来た多くの人々が気にしたはずの“筆遣い”が、この絵では非常にいい加減に見えるが、何の迷いもなく大胆に僅かなタッチで単純に青い色を引いている。それが何とも言えない水面の光の複雑な様子を巧みに表現している。並々ならぬデッサン力がなければ、できない。さすがに巨匠だ。だが、何故かこの絵に人々が、押し寄せていなかったのは、せめてもの幸運であった。

そういえば、セザンヌの“マンシーの橋”も、彼は確か光から発展した“面”の画家だったと思うのだが、“面”によって逆に線を意識させる絵ではないかと思わせる。何とも言えぬ透明で静謐な空気感の中で、木立と橋の直線と橋の両脇の曲線が、微妙に調和していて良かった。これも基本のデッサン力が秀逸でなければできない、巨匠の作品だ。

印象派と言えども、明るい光を重視するのは当然として、デッサン力を無視しては成立しないことを改めて思い知った。そして、デッサン力は微妙な線で決まるのだ。印象派が影響を受けた浮世絵は、日本画は全てそうだが、線が生命だ。

人々の鑑賞態度にイライラするのは、精神的に良くないことは分かっているが、これはどうしようもない性分で、展覧会を見終わると、思わず消耗してしまった。そこで、そのまま帰ってしまうのではなく、初めての来訪だったこの巨大な美術館の見学に及んだ。

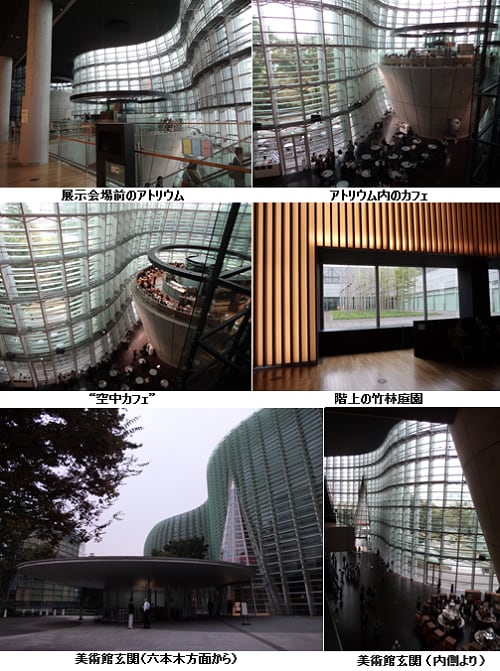

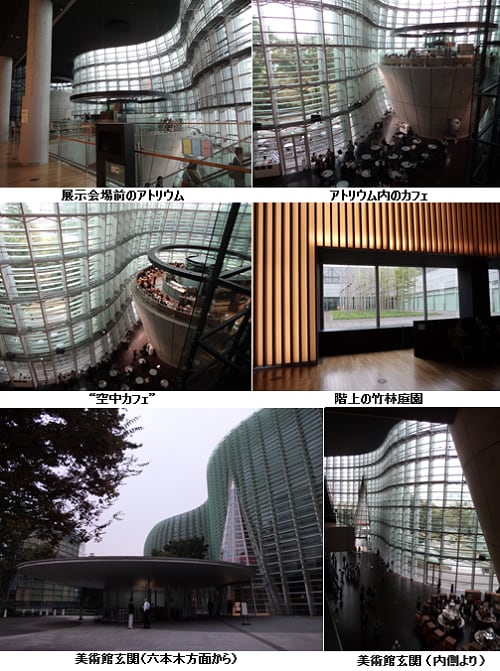

するとオルセー美術館展は、この美術館のほんの一部を使用しての催しであることが理解できた。それが証拠にチューリッヒ美術館展も同時並行で開催されており、それ以外にもいくつかの展覧会が開かれていた。こんな規模の美術館は関西にはない。東京にこのようなウルトラ付の巨大な美術館が建設されていたことは、全く知らなかった。

さすがに、東京は政府の御膝下である。ネット情報によれば、日本語では“美術館”となってはいるが、通常の美術館のように収蔵作品を全く所蔵していないので、英語では“Museum”ではなく“National Art Center”と標記しているとのこと。何だか、浅薄で残念な感想。設計は、黒川紀章・日本設計で、最後の黒川作品となった由。2006年(平成18年)6月14日 竣工/2007年(平成19年)1月21日 開館。また、“前庭に歴史的建造物で二・二六事件ゆかりの旧歩兵第三連隊兵舎が一部分保存される。第二次世界大戦後は東京大学生産技術研究所等として使われていた。研究所が駒場に移転し、取壊し予定であったが、保存要望の声に配慮し、一部分を残したものである。”とネットにはあった。どおりで、兵舎の模型が美術館玄関の脇に展示されていたのであり、圧延工学の先生が この界隈で研修会を開いたのだと、初めて納得。

この美術館の前面は、巨大なガラスのファサードというか、全フロアを貫くアトリウムになっている。アトリウム内は、各フロアでカフェとなっていて、展覧会場から出たその場でコーヒーでも飲みながら鑑賞後の疲労を癒すというか、余韻を楽しむようになっている。2階以上のカフェは、アトリウム内に丸いフロアを突きだして空中に浮かんでいるような感覚にさせられるようになっている。最近レンタル・ビデオで見た映画“オブリビオン”のような未来的なある種異様な空間を演出している。

それでも、夜までは時間が有ったので、取り敢えず板橋の宿に向かうことにした。乃木坂からメトロ・ネットワークに乗り、日比谷経由で新板橋に至り、預けた荷物を受け取り、そのままチェック・インして旅装を解き、夕食までここで休息した。

それにしても、この1日で、またトウキョウ1極集中の実態を見たような気がする。それは巨大な美術館であり、膨大で綿密な鉄道網である。これらは、トウキョウ以外の各都市では見られない様相である。もうどうにも止まらないのだ。頭ではわかっちゃいるけど止められないのだろう。これは日本のリスク管理上、非常に危険な政策だ。

今回のツァー後、別の機会だったが、ある名古屋人に言われた。“それでも、大阪は未だましだ。次男坊の大阪にはおこぼれがあるが、三男坊の名古屋には全くない。良い例が空港だ。名古屋の空港は100%民間出資だ。高級官僚は、トウキョウに投資集約することに快感があるのだ。”と。それまで気付かなかった一言だった。こんなトウキョウに、何らかの一撃が加えられれば、甚大な被害が出るのは必至なのだ。その名古屋人曰く、日本史は実は天災を契機にして転回している、とのこと。だが、そのためのリスク対応は何故か希薄だ。

現内閣の“地方創生”スローガンは、せめてもの免罪符であり、“巧妙な”政治的言い訳のつもりなのだろう。やりたい放題の挙句のまやかしに、いつまでも騙され続けていて良いのか。

会うのは夜であり、折角の数年ぶりの東京なので、その都会の雰囲気を味わっておきたい気分もあり、朝に大阪を離れて、昼過ぎには東京で昼食を摂ることにした。宿は、東北新幹線への接続に有利な埼京線の板橋に取った。新幹線を品川で降り、大崎で埼京線に乗り換え、荷物をとりあえず宿に預ける。

夜会う人物が池袋近郊の桜台在住とのことで、失礼とは思ったが、人物背景を知るためにも昼の内に桜台周辺を散策することにした。板橋からは池袋を経由して、西武池袋線で向かう。練馬でメトロ線に乗り換え、新桜台で下車。

いわゆる“閑静な住宅街”であり、結構な邸宅があり緑が多く、やや西に向かえば、武蔵野音大がある。さらにその南の江古田には日大芸術学部があり、いわば芸術文教地区でもある。そのためだろうが、学生用の下宿用のワンルーム・マンションもちらほら見かけ、庶民的な住居も点在している。確認はできなかったが、付近には小池百合子氏邸もあるとのこと。つまり、上流階級ばかりではなく、庶民階級も住む混在型のある種 肩の凝らない、そういう意味で日本的な好印象の居住区だった。東京には未だこんな所があるのだ、という感想だ。

一通り散策後、桜台駅周辺で昼食。未だ夜までたっぷり時間があるので、関西で頻繁にテレビCMしていた“チューリッヒ美術館展”に出かけようと予定したが、この美術展はその後、神戸にやって来るとのことだったので、同じ会場で同時に展示されている“オルセー美術館展”を鑑賞することにした。

一旦、池袋に出てメトロ線の乗り継ぎで乃木坂に向かう。何気なく乗った副都心線の電車が、途中駅を止まらずに通過するので慌てて次の停車駅で降りる。地下駅には待避線がないので急行が走っても全く意味がないように思うので、地下鉄の急行が頭にない関西人には驚きのダイヤ編成である。その上、以前から思っていたことだが地下鉄、私鉄、JRの乗り入れが発達していて、その相互接続を積極的に行い、不便を感じるような部分では新線を敷設して、都内を縦横に網羅しているのには感嘆する。それだけに、ダイヤが複雑になり過ぎていて、安全を第一にした運営も困難を極めるのではないかと思う。また利用者もその複雑なダイヤを理解しなければならないはずだが、その利便性に比して、取るに足らないことかも知れない。しかしそれだけに、どこか1箇所で事故を引き起こせば、システム全体への影響は甚大なものとなり、一気に機能不全となり、復旧に多大の時間を要する懸念は大きいのだろう。

そんな思いを抱きながら、何とか乃木坂に到着して地上に出る。美術館を目指してきたから当然なのだが、目に入る光景全面には美術館しかない。それも巨大な建造物である。遥か昔、この付近で東大生産技術研究所の元教授による圧延工学の連続研修が開催されていて、私もそれに研修生として参加していたが、その頃の街並みの面影をどこに見出せば良いのか、戸惑ってしまう。それよりも、乃木坂とは言うものの6年前に訪れたはずの乃木神社はどこか、それほど方向音痴ではないように自分では思っているのだが、大いに戸惑う。東京にはそういう大都会の疎外感を突き付ける側面がある。それは、そんな場合付近に居る人に聞いても一向にはっきりしないのが常だからである。江戸っ子に出会えば非常に親切丁寧に教えてくれるが、そのような幸運はめったにない。後で地図を確認すると、どうやら神社は地下鉄の駅の出口が全くの逆の方向のようだ。普通は、そうならばその気配が少なからずあるものなのだが。

そのような戸惑いを抱きながら、とにかくオルセー美術館展の入場券を購入して入場。

今回の一番の売りは、マネの大きな“笛を吹く少年”である。人々は、この大きな絵を極間近から見ようとして、離れないのには閉口した。そして、そういう人が引きも切らない。従って、きちんと全体像を見渡しての鑑賞が不可能だった。展示側もある程度は、そのことを予測して動線を規制するべきだと思うが、そういう気遣いがないのは残念だ。素人が細部の筆遣いを見て、どうするというのか。否、玄人であっても全体像を見れば、筆遣いなど想像できるものではないかと思うのだが、どうだろうか。絵を見るには、適度な距離があるはずだ。

大作と言えば、モネの“草上の昼食”にも同じように、人々は鑑賞していた。本来はもっと大きな大作だったというものを、何故あのように間近からみたいと思うのか、どうも合点が行かない。このように今回は大作の前では、全て同じ状態が目立った。そんなの勝手だろうと言ってしまえば、おしまいなのだが、特に絵に興味ある人々が何故そんな態度を取ろうとするのか。まるで“群盲、象をなでる”を地で行っている。細部にこだわり過ぎて、大局を見失う日本人の悪癖であろうか。

この美術展は、マネ、モネの作品展示が中心で、印象派の代表の両者の作品を堪能できた。中には、セザンヌやルノアール、ドガもあったが、わずかである。

ミレーは“晩鐘”が展示されていたが、この1作にミレーの全てが凝集されているように思った。“落穂ひろい”は展示されていなかったが、絵の内容としては、こちらの方が深みがあるように感じる。そういう感じ方は浅薄なのだろうか。

私は大作ではないが、モネの“アルジャントゥイユのレガッタ”が気に入った。印象派は“光の芸術”と言われ、光を重視するに従い、具象から抽象へ変化して20世紀に突入して行ったというのが、美術史的解説のはずだが、この絵は特にその過程を示しているように思う。それを存分に示しているのが、水面だ。見に来た多くの人々が気にしたはずの“筆遣い”が、この絵では非常にいい加減に見えるが、何の迷いもなく大胆に僅かなタッチで単純に青い色を引いている。それが何とも言えない水面の光の複雑な様子を巧みに表現している。並々ならぬデッサン力がなければ、できない。さすがに巨匠だ。だが、何故かこの絵に人々が、押し寄せていなかったのは、せめてもの幸運であった。

そういえば、セザンヌの“マンシーの橋”も、彼は確か光から発展した“面”の画家だったと思うのだが、“面”によって逆に線を意識させる絵ではないかと思わせる。何とも言えぬ透明で静謐な空気感の中で、木立と橋の直線と橋の両脇の曲線が、微妙に調和していて良かった。これも基本のデッサン力が秀逸でなければできない、巨匠の作品だ。

印象派と言えども、明るい光を重視するのは当然として、デッサン力を無視しては成立しないことを改めて思い知った。そして、デッサン力は微妙な線で決まるのだ。印象派が影響を受けた浮世絵は、日本画は全てそうだが、線が生命だ。

人々の鑑賞態度にイライラするのは、精神的に良くないことは分かっているが、これはどうしようもない性分で、展覧会を見終わると、思わず消耗してしまった。そこで、そのまま帰ってしまうのではなく、初めての来訪だったこの巨大な美術館の見学に及んだ。

するとオルセー美術館展は、この美術館のほんの一部を使用しての催しであることが理解できた。それが証拠にチューリッヒ美術館展も同時並行で開催されており、それ以外にもいくつかの展覧会が開かれていた。こんな規模の美術館は関西にはない。東京にこのようなウルトラ付の巨大な美術館が建設されていたことは、全く知らなかった。

さすがに、東京は政府の御膝下である。ネット情報によれば、日本語では“美術館”となってはいるが、通常の美術館のように収蔵作品を全く所蔵していないので、英語では“Museum”ではなく“National Art Center”と標記しているとのこと。何だか、浅薄で残念な感想。設計は、黒川紀章・日本設計で、最後の黒川作品となった由。2006年(平成18年)6月14日 竣工/2007年(平成19年)1月21日 開館。また、“前庭に歴史的建造物で二・二六事件ゆかりの旧歩兵第三連隊兵舎が一部分保存される。第二次世界大戦後は東京大学生産技術研究所等として使われていた。研究所が駒場に移転し、取壊し予定であったが、保存要望の声に配慮し、一部分を残したものである。”とネットにはあった。どおりで、兵舎の模型が美術館玄関の脇に展示されていたのであり、圧延工学の先生が この界隈で研修会を開いたのだと、初めて納得。

この美術館の前面は、巨大なガラスのファサードというか、全フロアを貫くアトリウムになっている。アトリウム内は、各フロアでカフェとなっていて、展覧会場から出たその場でコーヒーでも飲みながら鑑賞後の疲労を癒すというか、余韻を楽しむようになっている。2階以上のカフェは、アトリウム内に丸いフロアを突きだして空中に浮かんでいるような感覚にさせられるようになっている。最近レンタル・ビデオで見た映画“オブリビオン”のような未来的なある種異様な空間を演出している。

それでも、夜までは時間が有ったので、取り敢えず板橋の宿に向かうことにした。乃木坂からメトロ・ネットワークに乗り、日比谷経由で新板橋に至り、預けた荷物を受け取り、そのままチェック・インして旅装を解き、夕食までここで休息した。

それにしても、この1日で、またトウキョウ1極集中の実態を見たような気がする。それは巨大な美術館であり、膨大で綿密な鉄道網である。これらは、トウキョウ以外の各都市では見られない様相である。もうどうにも止まらないのだ。頭ではわかっちゃいるけど止められないのだろう。これは日本のリスク管理上、非常に危険な政策だ。

今回のツァー後、別の機会だったが、ある名古屋人に言われた。“それでも、大阪は未だましだ。次男坊の大阪にはおこぼれがあるが、三男坊の名古屋には全くない。良い例が空港だ。名古屋の空港は100%民間出資だ。高級官僚は、トウキョウに投資集約することに快感があるのだ。”と。それまで気付かなかった一言だった。こんなトウキョウに、何らかの一撃が加えられれば、甚大な被害が出るのは必至なのだ。その名古屋人曰く、日本史は実は天災を契機にして転回している、とのこと。だが、そのためのリスク対応は何故か希薄だ。

現内閣の“地方創生”スローガンは、せめてもの免罪符であり、“巧妙な”政治的言い訳のつもりなのだろう。やりたい放題の挙句のまやかしに、いつまでも騙され続けていて良いのか。

コメント ( 0 ) | Trackback ( )

| « “技術者倫理と... | 私の“東北ツァー” » |

| コメント |

| コメントはありません。 |

| コメントを投稿する |