The Rest Room of ISO Management

ISO休戦

中之島美術館での“佐伯祐三 ― 自画像としての風景”展を見て

今やついに“韓国に学ぶ!”そんな時代になった。TV番組でこういうセリフが流れたのだ!

マイナンバーカードで失態続き・・・果たして海外はどうか、についてIT先進国“韓国に学ぶ!”となったのだ。

韓国では2000年頃から徐々に進めて行ったという。それに対し、日本は10万円給付金でモタモタした反省で急いだのが大きな差だったという。そんなの“学ぶ”ことか?

国会は解散せず、不信任案は粛々と否決。やっぱりG7後に誰かが言った自前の内閣を組閣して秋の政局に備えるのが本音、というのが当たりだったか。

前日は実は日銀総裁の金融政策決定会合後の会見が行われたという重要イベントがあったが、当日のネットのニュース欄にはある女優のスキャンダルばかりが扱われていてゲンナリしたものだった。

その主な内容は、“長短金利操作を含めて現状維持することを全員一致で決定”したが、今後は政策変更も十分あり得るので、“ある程度のサプライズが発生するということも、やむを得ない”と見ていること。“物価の下降局面にあるハズだがそれが遅いので、物価が目標を上回っていても当面は金融緩和を続けることが適切”としている。これはインフレへの警戒感が欧米諸国の中銀と大幅に違うので、大丈夫なのかと思わざるを得ない点だ。さらに、いまの株高について“日本が比較的堅調な成長を続け、企業収益も高水準で推移すると予想されていることが大きな原因”であり、バブルではない、としたという。

まぁ本音を言えば、今のところはマズマズの会見か。なのでニュースにならなかったのか。だが、今日本の中銀と政府財務は剣が峰にあると言って良い。ヤバイのだ。下手すれば超インフレへの入口なのかもしれない。

深夜の入口でのWBSではビル・ゲイツ氏が習近平主席と会談したと報じた。このところ、欧米の企業人の中国モウデが頻繁だ。

中国国内への“共同富裕”政策とは真逆の欧米の“お金持ち”への対応、矛盾するではないか。“中国反スパイ法”が改正されよりきびしく取り締まる勢い。その実態を確かめたいのが欧米経済人の本音ではないのか。一方、中国側ではやっぱり、外資の投資が細り技術導入が遅れることへの警戒感からであろうか。

だが、コロナ後の経済回復がほぼない中国では、一部ではキャピタル・フライトも密かにささやかれている。例えば、中国株を売って、日本株へ投資するなどだ。このキャピタル・フライトは2020年頃から言われ始め、未だに収まった様子はないので、恐らく永続する問題ではないのか。

それに中国経済のヤバイ話がそこはかとなく湧き上がっている。こういう傾向も続くのではないか。挙句の果てが破綻、ということも有り得るのではなかろうか。

やばい要素のオンパレード!今後の刮目、警戒感が重要だ。

さて、今回は先週報告したように、先月の終わりのある日に午前中は京都文博の特別展示“大名茶人 織田有楽斎”を見て、午後は大阪中之島美術館での“佐伯祐三 ― 自画像としての風景”展を見たので、午後の部の報告としたい。そのため京都文博から京阪三条へ向かい、途中の三条名店街で昼食に本家・田毎の“天とろそば”を食べた。

京阪三条は地下駅で、地上のビルの上層にはBOOK OFFがあったので、入ってみたが残念ながら品数も少なく買いたい本はなかった。今や古本すら流行る時代ではなくなったのだろうか。

何の気なしに乗った電車がたまたま二階建て車両だったので、眺めの良い2階席を目指した。そして、携帯で山田五郎の“オトナの教養講座・佐伯祐三が描いた“絵にならない”はずの風景【無有好醜】” を見て過ごした。丁度京橋について“お時間がよろしいようで”の状態で見終わった。

実は午前、京都に向かう朝の阪急電車の中で、携帯で山田五郎氏の“オトナの教養講座【佐伯祐三・立てる自画像】生き急いだ天才!顔のない自画像の謎”を見てひとまず“お勉強”した。こうして、佐伯祐三に関してほぼ十分な“お勉強済み”状態で展覧会に臨むことができた。世の中、お手軽に便利になったものだと、年寄り臭い感慨に若干情けないながらも一瞬得意になったような気がした。

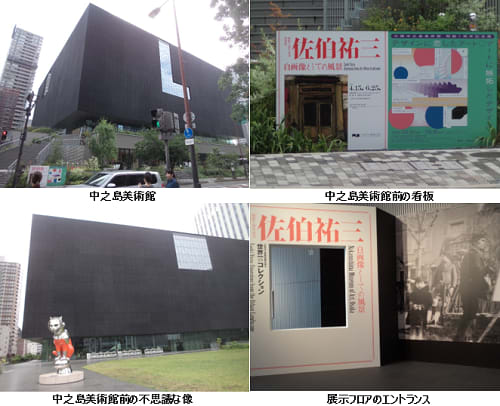

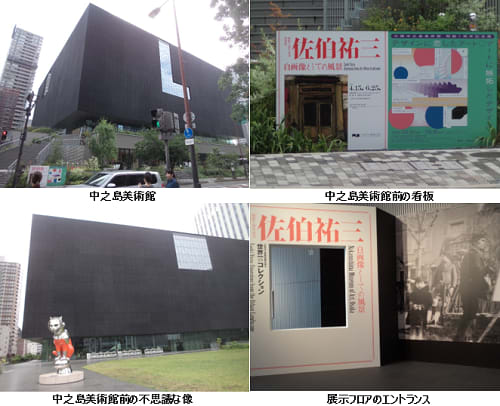

京阪・京橋で本線・特急から中之島線に乗り換え、渡辺橋駅で降りる。出口を探りながら、関電本社ビルから出ると見上げるような中之島美術館を目の当たりにする。実はよく考えてみるとこの美術館は初めてだ。昔、阪大の医学部の跡地なのだ。長い間空き地だった。

直ぐ南隣が国立の美術館なのだ。維新の会がよくこんな二重投資を許したものだ?二枚舌?ならなんであんなに市立や府立の病院をぶっ潰したのか?コロナ禍でエライ迷惑千万ではなかったか?あわてて医師を集めても名医はそんなに集まるものではあるまい!!!ここにもアホアホ政策!

ここは自前で所蔵する作品は撮影可能なので、やり易い。だが、全体に上手く撮れていないのをお許し頂きたい。余計な反射光が入ったり、絵が斜めになっている。単に何を見たかの“記録”として了解いただきたい。

佐伯祐三は写生では必ず家族帯同したという。(“オトナの教養講座”で指摘有)エントランスにはその幼い娘さんと一緒に写生している写真が大きく掲げられていた。

(以下、山田五郎氏の“オトナの教養講座”に従っての説明を紹介する。)

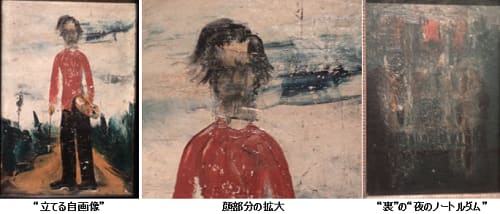

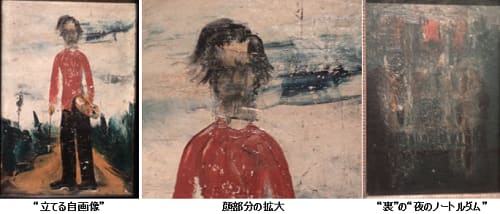

展示作品の最初は、いきなり“立てる自画像”。自分の顔を削り取った有名な絵。これは本来作品ではなく、その裏に描かれたのが祐三本人が作品として提示した“夜のノートルダム”で、これはパリのノートルダムではなくマント・ラ・ジョリのノートルダム寺院。

山田五郎氏で“お勉強”したところによれば、彼の先輩に里見勝蔵が居てモーリス・ド・ブラマンクに師事していたので、祐三も会って見て指導を仰ぎたいと裸婦像を持って行った。ところがアカデミック過ぎると散々に叩かれ(山田氏によれば“ボコられた”)批判されたという。そのショックを受けて、描いていた自画像の顔をペイントナイフで削ったのではないか、ということだ。

だけど山田氏によれば祐三の“色づかいは良い”と言ったらしい。それから、ブラマンクは次のようなアドバイスをしたという。“白い布の上に白い皿、角砂糖と卵を置いて描いてみろ”或いは、“塩と砂糖と雪を描きわけろ”。“ポスターとローソク立て”はその習作ではないか、と。確かに油絵特有の手ざわり・手応え・触覚値を描き分けている。

それは油絵特有の手ざわり・手応え・触覚値を描き分けることの大切さへのアドバイスであり、祐三の画風の転換点になったという。それにならって、“雪のパリ”やゴリッとした絵の“裸婦”を描いている、という。

というもう一つ別の作品があって、それを祐三は母校・旧制北野中学(現北野高校)に寄贈したという。北野は山田五郎氏の母校だという。校長室にあった、と言っていて、実は祐三は美術部に寄贈したのだから、美術部に返せと校長に掛け合ったら、“お前たち、タバコの火で燃やしてしまうだろう。だからダメだ、”と言われたという。

山田五郎氏は北野には佐伯祐三、手塚治虫、梶井基次郎が居たことは入る前から知ってはいたが、音声ガイドの有働由美子氏は“そんなものが校長室にあったとは知らなかった”と言っていた。皆さん、北野の御出身か。

実は、私は北野の出身者と予備校で一緒だったことがあったが、“(校風が)ロクな高校じゃぁない”と盛んに言い募っていた記憶がある。受験戦争で高校生活どころではなかった実態が言いたかったのかも知れない。彼は未だ仕事に奮闘しているハズの頃に亡くなったのだが・・・。かく言う私の祖父や従姉はそこの教師だった。従兄は生徒だった。私は校区が違っていて行かなかった?行けなかった?私的にはそんな関係。

山田五郎氏によれば祐三が居た昔は北野の旧制“府立一中”は十三にではなく、今の阪急三番街あたりの芝田町にあったという。

ブラマンクはゴッホのいたオーヴェール・シュル・オワーズに居た。祐三もゴッホを大変尊敬していたので、ブラマンクに会ったついでに、ゴッホの居たホテルに家族と宿泊。ゴッホの聖地巡礼をしている由。

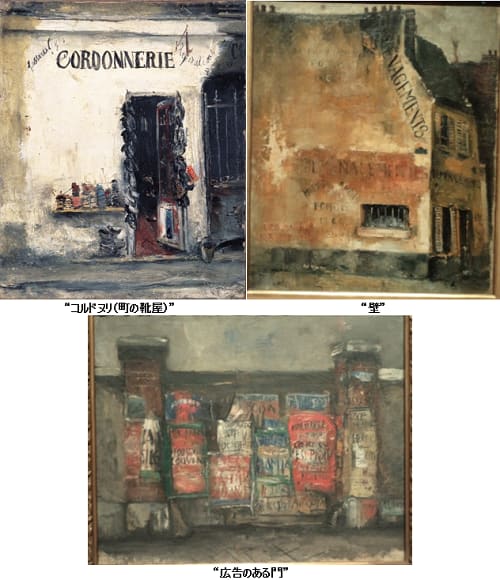

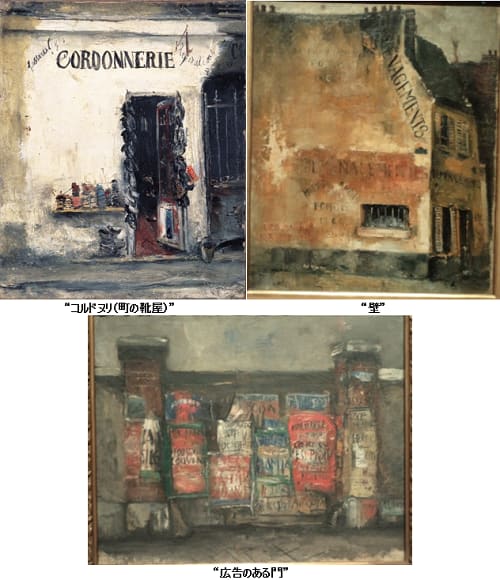

ブラマンクのボリューム感(質感)にユトリロの情感・哀愁・切なさと手書きの文字(山田氏曰く“書道的なもの”)を組み合わせた“壁”が出来上がった。“コルドヌリ”(町の靴屋)でサロン・ドートンヌに入選。ドイツの絵の具会社が買い上げた。文字では特に“広告のある門”。これが佐伯の独自のスタイル・・・2年足らずで確立したスタイルになった。

さぁこれから祐三が有名になって画家としてパリでスタートを切ろうとしたとき、セツルメントの欧米視察で兄・祐正が日本からやって来た。そこで結核が酷くなっていたのが明らかになり、心配したパトロンの兄に日本へ戻るよう言われて一旦日本に戻った。

1926年の4月に東京へ。パリでの友人である前田寛治、里見勝蔵、小島善太郎らと「1930年協会」を設立。しかし、写実主義やクールベに注意すべきとする特高にマークされた、という。

そこで、大阪の安治川の“滞船シリーズ”を描いた。ジーゼル船もあったはずだが、何故か帆船を多数描いている。

その後、東京の自宅そばの“下落合風景”を多数描いている。

ここで、山田五郎氏は何故こういう絵を描いたのかの疑問として、祐三は“垂直線が好きだった”のではないか、と指摘している。“滞船シリーズ”では帆が、“下落合風景”では電柱がそれだという。電柱は近代化の象徴でもあったかもしれないが、西洋の横書きに対しての東洋の縦書きに特徴を求めたのではないか、という。

思うに、垂直線は確かに絵にある種引き締め効果を与える。後で示す“ガス灯と広告”では、黒いガス灯が絵全体を引き締めている印象だ。

そして洋行帰りにしては、銀座や目白の洋風建築には興味を示さず、対象にして描いていない。“日本の風景は絵にならん” ・・・絵にならんモノばかり描いている、何故か。

ここで、山田五郎氏はアーティゾン美術館の学芸員・貝塚健氏の論文“浄土真宗の倫理と佐伯祐三の精神” (2017)を引用して説明している。

祐三の実家は大阪の中津の光徳寺(浄土真宗;1580年頃に顕如の側近の佐伯祐西が開山した。)その親鸞の重視したお経に無量寿経があり、そこに四十八願つまり、菩薩が仏になるための修行に向けて断てた48の願いの第4願“無有好醜の願”がある。それは“どんなものも綺麗!醜いものはない。”という教え。それに倣ったのではないかという。つまり、“絵にならんものに美を見出す。絵にならんものを絵にする!”ということが本意ではないか、というのだ。

祐三のパリへの情熱さめやらず、シベリア鉄道で2週間で行く。早くパリへ。

“ガス灯と広告”描き文字は書道的との山田評。ガス灯の“垂直線”が絵全体を引き締めている。私の一番好きな絵である。“レストラン(オテル・デュ・マルシェ)”。“新聞屋”はサロン・ドートンヌに入選。

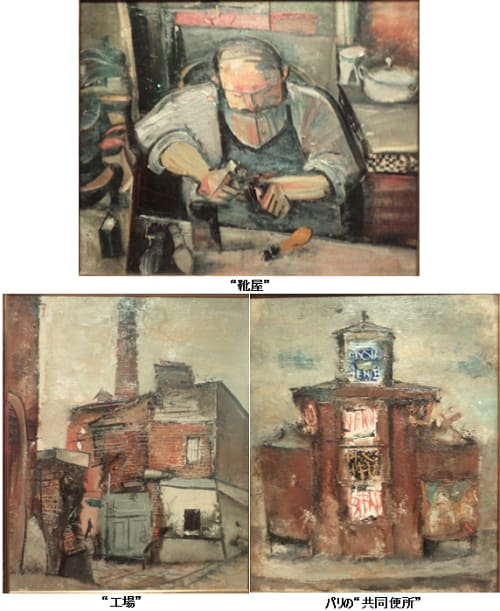

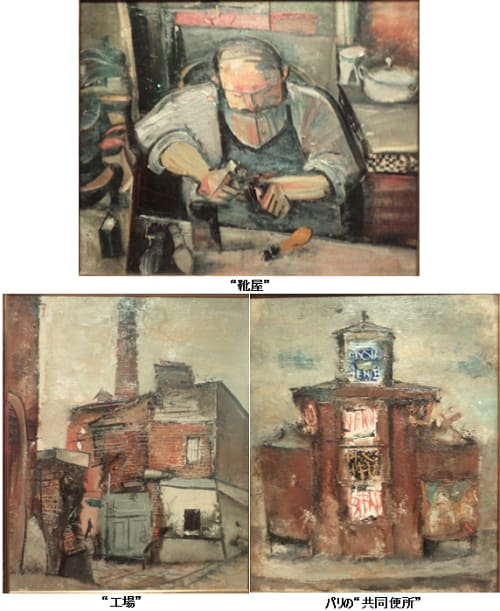

“靴屋”の力強さ。“工場”の重量感。

“パリの共同便所”これも“無有好醜の典型”。祐三は若い時からウンコ話が好きで、“あんなワシな、綺麗な景色見てるとウンコしとうなるねん”が口癖?だったという。

当時のパリの日本人画家のトップは藤田嗣治で、パトロンはバロン薩摩だったが、祐三は交流は無かった。バロン薩摩も祐三を嫌ってか支援していない、という。

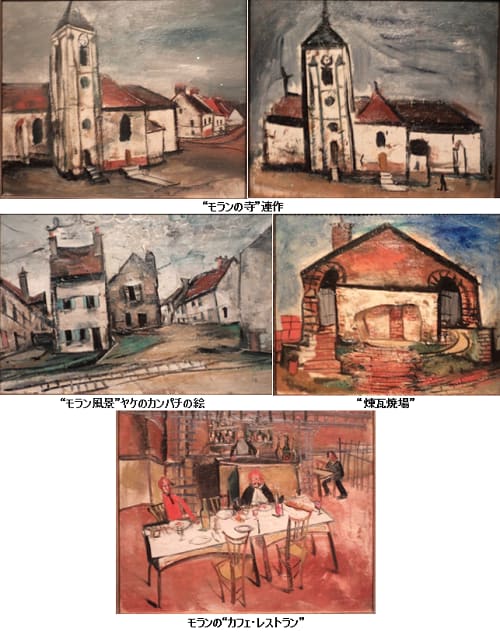

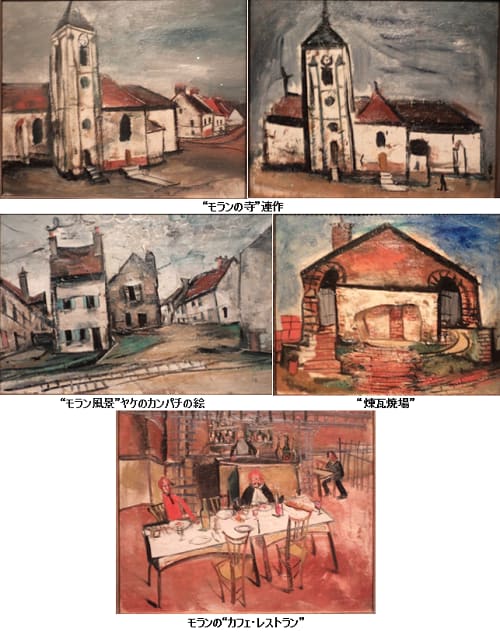

1928年2月から突然モラン村に写生旅行する。勿論、家族帯同。そして教会を連作で描く。

“モランの寺”は連作で単純化が進んだ。縦の線の骨組みだけになって、本質を一番に捕らえて描く。

“モラン風景”里見勝蔵曰く“ヤケノカンパチ”で描いた。煙がチューブ直。“何故これをブラマンクに見せなかったのか。”と言ったという。

“煉瓦焼場”一つの到達点!色のセンスが良い!“カフェ・レストラン”は究極の踊る線だ。

最期の画業・・・ついに寝込む。そこで屋内で描ける絵を創作した。

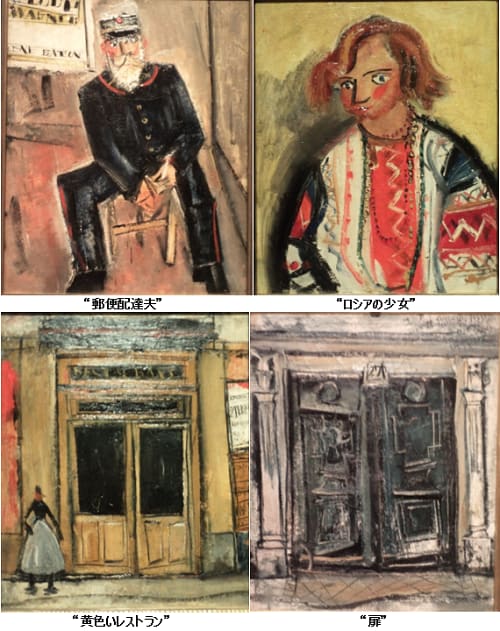

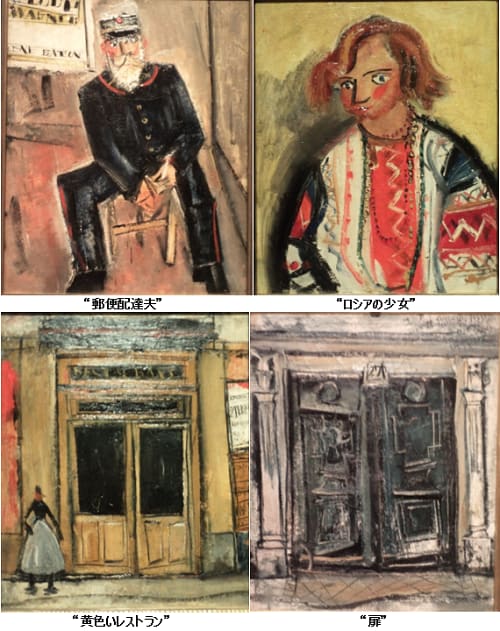

“郵便配達夫”描き文字が独特、奥さんの証言ではこの郵便配達夫は何故かこの時しか来なかった、という。

“ロシアの少女”はロシア革命でパリ亡命した少女を描いたもの。モデルで稼いでおり、売り込んで来たので描いた。ところが少女自身は出来上がった作品を見て“ひどい”と一言いったという。そして“悪いことって続くものね”とまで。

“黄色いレストラン” 抜け出して描いた絵。山田氏によれば外で描いた最後の絵。そして山田氏は何故か指摘しなかったが、確か美術展の音声ガイドでは、この“黄色いレストラン”と“扉”は祐三自身が“ぜったい売ったりしないように厳にたのむよ、あの2枚だけが僕の最高に自信のある作品なんだよ” と言ったと記憶している。

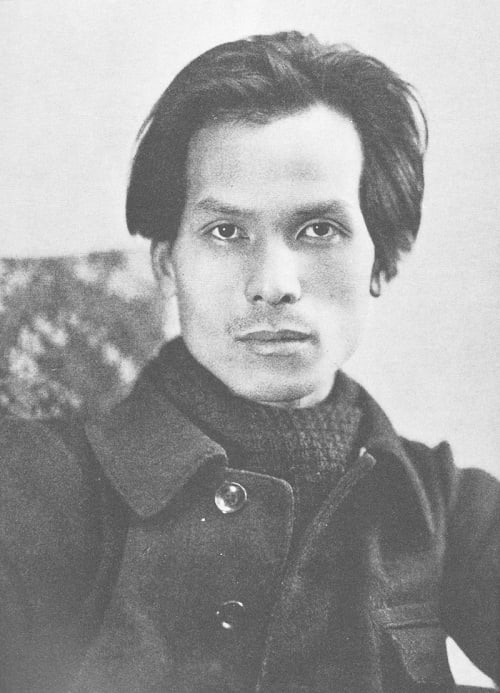

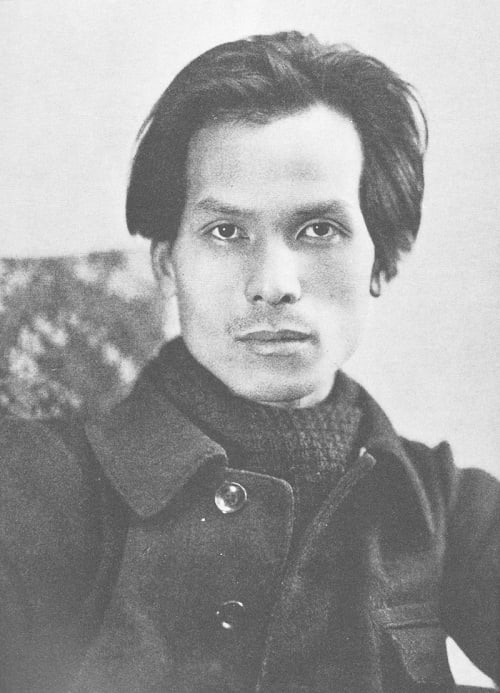

5月で寝たきり。6月19日の夜。抜け出す。自殺未遂で首吊り試みていた、とされる。遂に精神もおかしくなったということで、セーヌ県立ヴィル・エヴラール精神病院に入れられる。そして、8月16日に亡くなる。30歳。追うように一人娘・彌智子も8月30日に6歳で亡くなる。かくして佐伯祐三は“若くしてパリに散った天才”と呼ばれる。

祐三作品の収集家・山本發次郎はメリヤスで儲けた富豪。140点収集したとされる。その内40点は戦争で疎開させていてたので残った。疎開させていなかった100点は、芦屋空襲で燃えた。その時ゴッホひまわりも燃えた。

山本發次郎は“良寛・白隠・仙厓のような魅力がある”と言った由。つまり禅画に通じるものが有るという意味。それは究極のシンプルな線に見てとれる。そこに、“絵にならんものやさかいに描くんや”という精神が読み取れる、と山田五郎氏は言っている。

マイナンバーカードで失態続き・・・果たして海外はどうか、についてIT先進国“韓国に学ぶ!”となったのだ。

韓国では2000年頃から徐々に進めて行ったという。それに対し、日本は10万円給付金でモタモタした反省で急いだのが大きな差だったという。そんなの“学ぶ”ことか?

国会は解散せず、不信任案は粛々と否決。やっぱりG7後に誰かが言った自前の内閣を組閣して秋の政局に備えるのが本音、というのが当たりだったか。

前日は実は日銀総裁の金融政策決定会合後の会見が行われたという重要イベントがあったが、当日のネットのニュース欄にはある女優のスキャンダルばかりが扱われていてゲンナリしたものだった。

その主な内容は、“長短金利操作を含めて現状維持することを全員一致で決定”したが、今後は政策変更も十分あり得るので、“ある程度のサプライズが発生するということも、やむを得ない”と見ていること。“物価の下降局面にあるハズだがそれが遅いので、物価が目標を上回っていても当面は金融緩和を続けることが適切”としている。これはインフレへの警戒感が欧米諸国の中銀と大幅に違うので、大丈夫なのかと思わざるを得ない点だ。さらに、いまの株高について“日本が比較的堅調な成長を続け、企業収益も高水準で推移すると予想されていることが大きな原因”であり、バブルではない、としたという。

まぁ本音を言えば、今のところはマズマズの会見か。なのでニュースにならなかったのか。だが、今日本の中銀と政府財務は剣が峰にあると言って良い。ヤバイのだ。下手すれば超インフレへの入口なのかもしれない。

深夜の入口でのWBSではビル・ゲイツ氏が習近平主席と会談したと報じた。このところ、欧米の企業人の中国モウデが頻繁だ。

中国国内への“共同富裕”政策とは真逆の欧米の“お金持ち”への対応、矛盾するではないか。“中国反スパイ法”が改正されよりきびしく取り締まる勢い。その実態を確かめたいのが欧米経済人の本音ではないのか。一方、中国側ではやっぱり、外資の投資が細り技術導入が遅れることへの警戒感からであろうか。

だが、コロナ後の経済回復がほぼない中国では、一部ではキャピタル・フライトも密かにささやかれている。例えば、中国株を売って、日本株へ投資するなどだ。このキャピタル・フライトは2020年頃から言われ始め、未だに収まった様子はないので、恐らく永続する問題ではないのか。

それに中国経済のヤバイ話がそこはかとなく湧き上がっている。こういう傾向も続くのではないか。挙句の果てが破綻、ということも有り得るのではなかろうか。

やばい要素のオンパレード!今後の刮目、警戒感が重要だ。

さて、今回は先週報告したように、先月の終わりのある日に午前中は京都文博の特別展示“大名茶人 織田有楽斎”を見て、午後は大阪中之島美術館での“佐伯祐三 ― 自画像としての風景”展を見たので、午後の部の報告としたい。そのため京都文博から京阪三条へ向かい、途中の三条名店街で昼食に本家・田毎の“天とろそば”を食べた。

京阪三条は地下駅で、地上のビルの上層にはBOOK OFFがあったので、入ってみたが残念ながら品数も少なく買いたい本はなかった。今や古本すら流行る時代ではなくなったのだろうか。

何の気なしに乗った電車がたまたま二階建て車両だったので、眺めの良い2階席を目指した。そして、携帯で山田五郎の“オトナの教養講座・佐伯祐三が描いた“絵にならない”はずの風景【無有好醜】” を見て過ごした。丁度京橋について“お時間がよろしいようで”の状態で見終わった。

実は午前、京都に向かう朝の阪急電車の中で、携帯で山田五郎氏の“オトナの教養講座【佐伯祐三・立てる自画像】生き急いだ天才!顔のない自画像の謎”を見てひとまず“お勉強”した。こうして、佐伯祐三に関してほぼ十分な“お勉強済み”状態で展覧会に臨むことができた。世の中、お手軽に便利になったものだと、年寄り臭い感慨に若干情けないながらも一瞬得意になったような気がした。

京阪・京橋で本線・特急から中之島線に乗り換え、渡辺橋駅で降りる。出口を探りながら、関電本社ビルから出ると見上げるような中之島美術館を目の当たりにする。実はよく考えてみるとこの美術館は初めてだ。昔、阪大の医学部の跡地なのだ。長い間空き地だった。

直ぐ南隣が国立の美術館なのだ。維新の会がよくこんな二重投資を許したものだ?二枚舌?ならなんであんなに市立や府立の病院をぶっ潰したのか?コロナ禍でエライ迷惑千万ではなかったか?あわてて医師を集めても名医はそんなに集まるものではあるまい!!!ここにもアホアホ政策!

ここは自前で所蔵する作品は撮影可能なので、やり易い。だが、全体に上手く撮れていないのをお許し頂きたい。余計な反射光が入ったり、絵が斜めになっている。単に何を見たかの“記録”として了解いただきたい。

佐伯祐三は写生では必ず家族帯同したという。(“オトナの教養講座”で指摘有)エントランスにはその幼い娘さんと一緒に写生している写真が大きく掲げられていた。

(以下、山田五郎氏の“オトナの教養講座”に従っての説明を紹介する。)

展示作品の最初は、いきなり“立てる自画像”。自分の顔を削り取った有名な絵。これは本来作品ではなく、その裏に描かれたのが祐三本人が作品として提示した“夜のノートルダム”で、これはパリのノートルダムではなくマント・ラ・ジョリのノートルダム寺院。

山田五郎氏で“お勉強”したところによれば、彼の先輩に里見勝蔵が居てモーリス・ド・ブラマンクに師事していたので、祐三も会って見て指導を仰ぎたいと裸婦像を持って行った。ところがアカデミック過ぎると散々に叩かれ(山田氏によれば“ボコられた”)批判されたという。そのショックを受けて、描いていた自画像の顔をペイントナイフで削ったのではないか、ということだ。

だけど山田氏によれば祐三の“色づかいは良い”と言ったらしい。それから、ブラマンクは次のようなアドバイスをしたという。“白い布の上に白い皿、角砂糖と卵を置いて描いてみろ”或いは、“塩と砂糖と雪を描きわけろ”。“ポスターとローソク立て”はその習作ではないか、と。確かに油絵特有の手ざわり・手応え・触覚値を描き分けている。

それは油絵特有の手ざわり・手応え・触覚値を描き分けることの大切さへのアドバイスであり、祐三の画風の転換点になったという。それにならって、“雪のパリ”やゴリッとした絵の“裸婦”を描いている、という。

というもう一つ別の作品があって、それを祐三は母校・旧制北野中学(現北野高校)に寄贈したという。北野は山田五郎氏の母校だという。校長室にあった、と言っていて、実は祐三は美術部に寄贈したのだから、美術部に返せと校長に掛け合ったら、“お前たち、タバコの火で燃やしてしまうだろう。だからダメだ、”と言われたという。

山田五郎氏は北野には佐伯祐三、手塚治虫、梶井基次郎が居たことは入る前から知ってはいたが、音声ガイドの有働由美子氏は“そんなものが校長室にあったとは知らなかった”と言っていた。皆さん、北野の御出身か。

実は、私は北野の出身者と予備校で一緒だったことがあったが、“(校風が)ロクな高校じゃぁない”と盛んに言い募っていた記憶がある。受験戦争で高校生活どころではなかった実態が言いたかったのかも知れない。彼は未だ仕事に奮闘しているハズの頃に亡くなったのだが・・・。かく言う私の祖父や従姉はそこの教師だった。従兄は生徒だった。私は校区が違っていて行かなかった?行けなかった?私的にはそんな関係。

山田五郎氏によれば祐三が居た昔は北野の旧制“府立一中”は十三にではなく、今の阪急三番街あたりの芝田町にあったという。

ブラマンクはゴッホのいたオーヴェール・シュル・オワーズに居た。祐三もゴッホを大変尊敬していたので、ブラマンクに会ったついでに、ゴッホの居たホテルに家族と宿泊。ゴッホの聖地巡礼をしている由。

ブラマンクのボリューム感(質感)にユトリロの情感・哀愁・切なさと手書きの文字(山田氏曰く“書道的なもの”)を組み合わせた“壁”が出来上がった。“コルドヌリ”(町の靴屋)でサロン・ドートンヌに入選。ドイツの絵の具会社が買い上げた。文字では特に“広告のある門”。これが佐伯の独自のスタイル・・・2年足らずで確立したスタイルになった。

さぁこれから祐三が有名になって画家としてパリでスタートを切ろうとしたとき、セツルメントの欧米視察で兄・祐正が日本からやって来た。そこで結核が酷くなっていたのが明らかになり、心配したパトロンの兄に日本へ戻るよう言われて一旦日本に戻った。

1926年の4月に東京へ。パリでの友人である前田寛治、里見勝蔵、小島善太郎らと「1930年協会」を設立。しかし、写実主義やクールベに注意すべきとする特高にマークされた、という。

そこで、大阪の安治川の“滞船シリーズ”を描いた。ジーゼル船もあったはずだが、何故か帆船を多数描いている。

その後、東京の自宅そばの“下落合風景”を多数描いている。

ここで、山田五郎氏は何故こういう絵を描いたのかの疑問として、祐三は“垂直線が好きだった”のではないか、と指摘している。“滞船シリーズ”では帆が、“下落合風景”では電柱がそれだという。電柱は近代化の象徴でもあったかもしれないが、西洋の横書きに対しての東洋の縦書きに特徴を求めたのではないか、という。

思うに、垂直線は確かに絵にある種引き締め効果を与える。後で示す“ガス灯と広告”では、黒いガス灯が絵全体を引き締めている印象だ。

そして洋行帰りにしては、銀座や目白の洋風建築には興味を示さず、対象にして描いていない。“日本の風景は絵にならん” ・・・絵にならんモノばかり描いている、何故か。

ここで、山田五郎氏はアーティゾン美術館の学芸員・貝塚健氏の論文“浄土真宗の倫理と佐伯祐三の精神” (2017)を引用して説明している。

祐三の実家は大阪の中津の光徳寺(浄土真宗;1580年頃に顕如の側近の佐伯祐西が開山した。)その親鸞の重視したお経に無量寿経があり、そこに四十八願つまり、菩薩が仏になるための修行に向けて断てた48の願いの第4願“無有好醜の願”がある。それは“どんなものも綺麗!醜いものはない。”という教え。それに倣ったのではないかという。つまり、“絵にならんものに美を見出す。絵にならんものを絵にする!”ということが本意ではないか、というのだ。

祐三のパリへの情熱さめやらず、シベリア鉄道で2週間で行く。早くパリへ。

“ガス灯と広告”描き文字は書道的との山田評。ガス灯の“垂直線”が絵全体を引き締めている。私の一番好きな絵である。“レストラン(オテル・デュ・マルシェ)”。“新聞屋”はサロン・ドートンヌに入選。

“靴屋”の力強さ。“工場”の重量感。

“パリの共同便所”これも“無有好醜の典型”。祐三は若い時からウンコ話が好きで、“あんなワシな、綺麗な景色見てるとウンコしとうなるねん”が口癖?だったという。

当時のパリの日本人画家のトップは藤田嗣治で、パトロンはバロン薩摩だったが、祐三は交流は無かった。バロン薩摩も祐三を嫌ってか支援していない、という。

1928年2月から突然モラン村に写生旅行する。勿論、家族帯同。そして教会を連作で描く。

“モランの寺”は連作で単純化が進んだ。縦の線の骨組みだけになって、本質を一番に捕らえて描く。

“モラン風景”里見勝蔵曰く“ヤケノカンパチ”で描いた。煙がチューブ直。“何故これをブラマンクに見せなかったのか。”と言ったという。

“煉瓦焼場”一つの到達点!色のセンスが良い!“カフェ・レストラン”は究極の踊る線だ。

最期の画業・・・ついに寝込む。そこで屋内で描ける絵を創作した。

“郵便配達夫”描き文字が独特、奥さんの証言ではこの郵便配達夫は何故かこの時しか来なかった、という。

“ロシアの少女”はロシア革命でパリ亡命した少女を描いたもの。モデルで稼いでおり、売り込んで来たので描いた。ところが少女自身は出来上がった作品を見て“ひどい”と一言いったという。そして“悪いことって続くものね”とまで。

“黄色いレストラン” 抜け出して描いた絵。山田氏によれば外で描いた最後の絵。そして山田氏は何故か指摘しなかったが、確か美術展の音声ガイドでは、この“黄色いレストラン”と“扉”は祐三自身が“ぜったい売ったりしないように厳にたのむよ、あの2枚だけが僕の最高に自信のある作品なんだよ” と言ったと記憶している。

5月で寝たきり。6月19日の夜。抜け出す。自殺未遂で首吊り試みていた、とされる。遂に精神もおかしくなったということで、セーヌ県立ヴィル・エヴラール精神病院に入れられる。そして、8月16日に亡くなる。30歳。追うように一人娘・彌智子も8月30日に6歳で亡くなる。かくして佐伯祐三は“若くしてパリに散った天才”と呼ばれる。

祐三作品の収集家・山本發次郎はメリヤスで儲けた富豪。140点収集したとされる。その内40点は戦争で疎開させていてたので残った。疎開させていなかった100点は、芦屋空襲で燃えた。その時ゴッホひまわりも燃えた。

山本發次郎は“良寛・白隠・仙厓のような魅力がある”と言った由。つまり禅画に通じるものが有るという意味。それは究極のシンプルな線に見てとれる。そこに、“絵にならんものやさかいに描くんや”という精神が読み取れる、と山田五郎氏は言っている。

コメント ( 0 ) | Trackback ( )

| « 京都文博の特... | 蓮華寺と崇導... » |

| コメント |

| コメントはありません。 |

| コメントを投稿する |