The Rest Room of ISO Management

ISO休戦

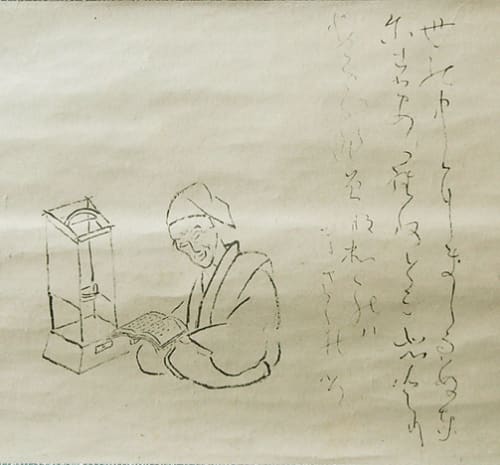

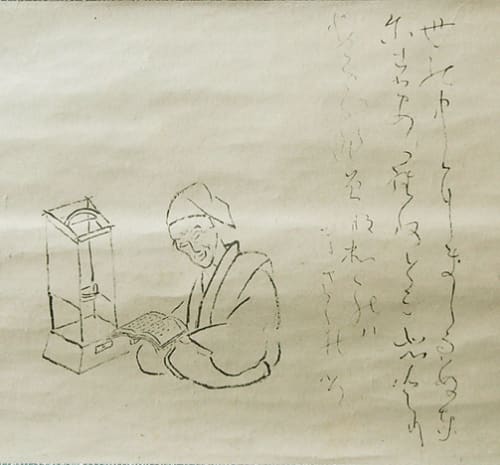

ひろ さちや・著“禅にまなぶ”を読んで

中国共産党が“歴史決議をした”との報道がかまびすしい。習近平の独裁が進むのか。否、それが現状では徹底できていないとの観測もある。

十数億の人民が一色に染まることが可能なのか。十数億の人民の自由を拘束できるのか。いずれ、その拘束から逃れたいという一般人民の覚醒が必ず起きる。拘束が強ければ強いほど、その反動が強いはずだ。その時の政治的混乱は地獄となるのではないか。

中国が肺炎となれば、日本は瀕死となるのではないだろうか。

国内では、給付金バラマキが政治報道の焦点になっている。そんなもん、さっさとやれ。揉めて見せて、何だかヤッテル風を装っているだけの茶番劇。国民を目くらまししてテキトーにやってる。

そもそも、給付金バラマキで一時の目先を変えて誤魔化すつもり。それよりも格差是正の税制改正・法改正が本当の政治家のやるべきこと。“新しい資本主義”も、何言ってんだかサッパリ分からん!又アホアホが始まった。政治家は有権者をバカにしているのだ。これで日本は10年1日、何の進歩もなく世界からはドンドン相対的に遅れて行く。最近、テレビではようやく様々の分野で“日本は後進国”とのテロップが出始めた。

あんなモンを選挙で支持したから、やっぱりそうなった。アホクサ!今の日本のワカモノは、“変に代るより、従来のままが良い”というのだそうな。“変に代っても、その方が今より良い”という意識が世界共通のワカモノの普通の発想のハズ。今の日本はカナリ変!

そう思わされている可能性もあるようだ。ネット操作?それに気付かぬアホか(化)。

そうだ、先週は神戸のある大手企業の子会社にEMS審査に赴いた。環境改善活動の月次結果の経過記録には、2テーマが年度未達になっているにもかかわらず、マネジメント・レビューでは“改善活動は「目標を達成した」”との評価になっていた。そこで、審査報告書では“事実誤認している。”と指摘して、クロージング・ミーティングで当の最高責任者に報告した。私はその最高責任者が激怒する可能性があると思ったが、文書・記録上の矛盾は覆いようのない事実であるから、そのまま報告した。しかし、御本人は何ら激情することもなく、妙にうなずいた風の反応でクロージングは終了した。これが今様の対応か。

最高責任者は、何らかの錯誤・虚偽を承知していたのであろうか。ならば、審査までにそれを修正するよう指示するべきではなかったか。背景事情はよく分からない。これらの事実から思われるのは、ガバナンス・企業統治の基本が出鱈目であることだ。

例えば、審査の中で出席していた女性事務局員が、“そんなこと聞いたことない”、“知らない”などと平気で発言している。もう10年以上もEMS活動を継続してきた組織であって、なおそのような発言が出てくるのはどういうことであろうか。町工場の審査でも、そのような発言はあまり聞かない。この会社の親会社も検査不正や規格外れを勝手に特採していたとの報道があった。このグループ会社全体のガバナンス不全ではあるまいか。この親会社の提出書類には改竄があることが多かったため、自治体は警戒して、その企業からの申請をなかなか認めないのだという噂すらある。

さらに先週は、超一流電機会社が立ち行かなくなり3社に分割するという発表があった。これは粉飾決算がきっかけであった。虚偽・ウソが横行するようでは、凋落するばかりなのだ。

日本の大手企業グループでこのようなことが起きているのだ。日本社会全体が危うい状態にあるのだろうか。

さて今回は読後感想に戻って、ひろ さちや・著“禅にまなぶ”の紹介としたい。これは春秋社の“ひろさちやのいきいき人生・全5巻”の第2巻の本である。紹介文に“禅の一休・良寛等の逸話から、世間に縛られず今のまま「主人公」として生きる生き方を解説”とある。一休や良寛の“禅宗の僧”としての姿を、改めて知って見たくなった。だが、一休や良寛について、当然のことながら紙幅の都合上深くは触れてはいなかった。なので、知りたければ別の本、機会であろう。

目次

1 世間を馬鹿にする(禅は達磨に始まる;達磨の「無功徳」 ほか)

2 阿呆になれ!(達磨の弟子となった慧可;盤珪の「短気論」 ほか)

3 ただ狂え!(世間と闘うための武器;どちらが狂っているか? ほか)

4 この世に遊びに来た(「裟婆世界に遊ぶ」;観音菩薩の変身 ほか)

5 人生は無意味(ねむくなれば眠る;ひたすら修行する ほか)

読んで何を知り得たのか。“世間を馬鹿にする”、“阿呆になれ!”、“ただ狂え!”、“遊びに来た”、“人生は無意味”・・・??馬鹿と阿保が来て、狂人が現れて、遊びまわる?ついには“人生には意味がない”?なんということ!!“♪わっかるかなぁ~、わっからねぇだろうなぁ~”

この本に何が書いてあったか。それは最後の章・“人生は無意味”にまとめてあるのでそこを紹介したい。だが、そこだけを読んでも分からない部分は多々あるのは当然だ。(以下、本書引用部分は“です・ます”調を“だ・である”調に変更している。)

その切り出しは、結局“そもそも禅とは何か”と大上段に振りかぶる。そのために、中国・唐代の大珠慧海という高名の禅僧の語録“頓悟要門”からの引用を紹介している。源律師が大珠慧海に挑んだ問答。(ここは筆者なりの表現に変更)

“修行に当たって何かしているか。” “工夫している” “どんな工夫?” “腹が減ったら飯を食い、眠くなれば眠る。”

“普通の人もやっている。一緒ではないか。” “いや違う!普通の人は飯を食う時、本当に食べずに、あれこれ考えている。眠るときも本当に眠らずに、いろいろ考えている。だから違うのだ!”

“禅とは、あたりまえのことがあたりまえにできるようになることだ。腹がへれば食事をし、疲れたら眠る。それができるようになることが、禅の修行”である。

次に、道元の若き日の疑問について。(これは既に紹介した ひろさちや・著“「新訳」正法眼蔵―迷いのなかに悟りがあり、悟りのなかに迷いがある”にある。)全ての人に仏性がある、というのが仏教の大前提。だが、そうであればすべての人が仏である。それなのに、なぜ修行が必要なのか。それは、

作仏を求めざる行仏(『正法眼蔵』坐禅箴)

つまり、―われわれは仏だから修行ができる―

“「作仏」(仏になろうとすること)でない「行仏」(ただ仏道修行をすること)である。道元の別の言葉で言えば、

―不図作仏(ふとさぶつ・仏になることを求めない)・只管打座(しかんだざ・ひたすら坐禅する)・修証一等(修行と証[さと]りが同じもの)―ということになります。これが道元の修行論”

そして、“凡夫はいくら坐禅をしても、仏にはなれぬ。仏だからこそ、坐禅をすれば仏になれる”なのだから、“仏になろうとして坐禅してはいけない。仏が坐禅をしておられる。そういう気構えで坐禅しろ!”

“坐禅とは、たんに坐ることではなく、行(ぎょう・歩く)・住(じゅう・止まる)・坐(ざ・坐る)・臥(が・横になる)のすべてが禅でなければならない。腹がへったらめしを食い、ねむくなれば眠る、そのめしを食うこと・眠ることが禅”である。

漱石の『吾輩は猫である』の中で、猫が苦沙弥先生を評して、“古木寒巖(こぼくかんがん)”と言っている。つまり、“枯れた木と冷たい岩。情味がないことの形容”である。これは禅籍『五燈会元(ごとうえげん)』に出てくる逸話から来た禅語の由。これから公案“婆子焼庵(ばすしょうあん)”が作られている、という。

老婆がある見込みのありそうな禅僧に草庵を持たせ、長年若い女性をかしづかせてきた。ある時、老婆は若い女にその禅僧に抱き着いてみろと指示したところ、禅僧が“古木寒巖”と称して女を拒絶。それを見た老婆が怒って、草庵を燃やしてしまった。これをどう考えるのか。

その心は“禅僧たるもの「古木寒巖」でなければならぬ、と世間の常識に従っている”ことは、修行が足りぬことだと草庵を燃やして禅僧を追放したという。“古木寒巖そのものが悪い訳ではない”。では一体、禅僧はどう対応すればよかったのか・・・。“♪わっかるかなぁ~?・・・・・”

“ともかくも禅というのは、世間の物差し、世間の常識に楯突”かなければならない。それは裏を返せば

“世間のことを記にせず、自分らしく生きる。”、“主体性を持て!独坐大雄峰!”

“わたしたちは観音様だ。観音様がこの娑婆世界に遊びに来ているのだ。”この娑婆世界で、いろいろな役割を果たせ。その名優になれ!という。だが、“その役割は、自分の好みでは選べない。ある程度は選べる部分もあるが、基本的には因縁に左右される。だから与えられた役割をつとめないといけないときもある”という。つまり人生は因縁すなわち“運”だと言っているのだ。“問題は、その(役割の)つとめ方(演じ方)”(括弧内筆者)だという。

筆者自身、人生にこの“運”ということはこのところ強く感じ始めている。人生の最初から所与の条件の下で生きて行かなければならない。その条件は自分で選択したものではない。そこに機会の平等はない。

しかも、その後の人生は常に“人間(じんかん)万事塞翁が馬”の連続。目標として努力して得たことが一見良いことだと思っていても、それが悪く転化することもあり、思わず悪いことに遭遇したと思っていても、それがその後の人生を良くしたりすることはよくある話だし、少なからず経験してきたことだ。人生は運だと、思い諦めることが、悟りなのかも知れぬ。だが、この本では著者はそこまでは言及してはいない。

だが、“人生に意味はない”とは著者は言いきっている。例に、サマセット・モームの自伝的小説『人間の絆』で「人間の歴史」を知りたいと思った東方の王様の逸話を紹介している。

王様は人類の歴史が知りたいといって学者(賢者)に500巻の書物を蒐めさせた。だが王様は多忙で500巻も読む暇がなく学者に要約させた。20年後要約が50巻になったがそれを読むには王は歳をとりすぎていたのでさらに縮めさせた。その20年後学者が一冊にして持っていくと王は死の淵にあって読むことなどできなかった。

そこで、賢者は人間の歩みを一行にまとめて王に伝えた。「人は生まれ、苦しみ、そして死ぬ、と。人生に意味など、そんなものは何もない。そして人間の一生もまた、なんの役にも立たないのだ。・・・生も無意味、死もまた無意味なのだ。」

“「人生の意味」や「生き甲斐」なんて、世間がわれわれを誑かすためにつくったペテン”だ。

“モームの『人間の絆』の原題はOf Human Bondageだ。そしてbondageの意味は、「束縛」、「屈従」、「隷属」だ。われわれが社会に束縛され、隷属させられ、奴隷的生きている状況の中で、主人公のフィリップスがその束縛から解放される過程を描いたものがこの小説だ。”

日本語では近年は“絆”を「連帯solidarity」の意味に使うことが多くなってきているが、実は本来は“束縛”の意味合いが強い言葉だった。だから、翻訳者(中野好夫)はbondageを“絆”としたのだろう、という。

“わたしたちも世間の束縛から解放されよう。そもそも「生き甲斐」だとか「人生の意味」なんてものは、世間の押し付けだ。”“わたしたちは世間に縛られることをやめにして、自由になろう。”

その自由について釈迦は『マハー・パリニッパーナ経』で、侍者のアーナンダ(阿難)に次のように言っている、という。

「アーナンダよ、それ故に、自分自身を灯明とし、自分自身をよりどころとするがよい。他のものにたよってはいけない。法(真理)を灯明とし、法をよりどころとするがよい。他のものにたよってはいけない。」

これが、“自灯明”と“法灯明”である。実は、仏教では“自灯明”が大事であり、“法灯明”より先にある、という。なぜならば、“釈迦の教えた法だけを灯明にしていたのでは、わたしたちはその法の奴隷になってしまうから”だという。要は、自分で考えよ。他人に頼ってはならない。“それがいかに高遠なる真理であっても、それに縛られるのは奴隷だ。”奴隷に自由はない。“「法灯明」だけでは、まさに囚人の生活になってしまう”。

囚われるな!“自由人であれ!―それが釈迦の教えであり、仏教の教えだ。”そのためには“世間の束縛を断ち切らねばならない。とくに禅が教えているのは、その世間の束縛の断ち切り方であろう。・・・そこで、禅が教えるのは、世間の物差しの捨て方だ。それはつまりは、―世間を馬鹿にする―ことだ。”

“そのためには3つのパターンがある。―「愚」と「狂」と「遊」―”

“まず、こちらが阿保になること。(これは)・・・「わたしは自分の物差しでもって、自由に生きるぞ」といった、世間を馬鹿にした言葉なのだ。・・・「狂」も同じだ。・・・じつは世間の方が狂っているのだ。そんな世間の物差しを馬鹿にして、独自の物差しで生きよう。それが「狂」だ。”

“そして「遊」。わたしたちは観音菩薩であり、極楽世界からこの世界に遊びに来た。”となる。

この“遊びに来た”は本書では“第4章この世に遊びに来た”に詳しい。

ところで“遊び”とは何か。“人生に意味がない”のであれば、“意味のない”好きなことで一生を過ごせれば良い。“意味のない”好きなことをやって楽しむのが、“遊び”ではないのか。結局は、そういうことなのか。

Easy Action! Easy Go! 人生、気楽に行こうぜ!

仏教では、観世音菩薩が娑婆に遊びに来ている。それがどのような御姿で遊んでおられるかは分からない。ひょっとして、貴方がその化身?そのように、皆がこの世に遊びに来ている。だから、災害(地震)に逢うも良しとなる、という。良寛の人生はその遊びの精神で満ち溢れている、というのだ。

“災難に逢う時節には災難に逢うがよく候、死ぬる時節には死ぬがよく候、是はこれ災難をのがるる妙法にて候”

そしてこの本のイミフが第3章の“「そのまんま」と「このまんま」”で、著者は「このまんま」ではいけない、という。

“ときどきわたし(著者)に向かって、「先生、ぼくは怠け者なんです。でも、このまんまでいいんですよね」と言う人がいる。するとわたしは、すぐさま、「このまんまであってはいけない」と応じる。”世間の物差しで改善しなければいけない、といいつつも、“しかし、「そのまんま」は違う。これは仏の物差しで測ったときだ。”と、真逆のことを言う。“仏の物差しで測れば、優等生/劣等生、勤勉な努力家/怠け者、金持ち/貧乏人、健康な人/病人・・・・・等々、なんだっていいのです。だから、「そのまんまで、いいんだよ」となる。”

一体なのが言いたいのか。“仏の物差しで持って、わたしがそのまんまであることを仏は赦してくださっていると考えて、もうしばらくはそのまんまでいましょう。”との結論になっている。ドッチがホンマや?!

現状を肯定し、「そのまんま」でいることが良いことなのか。絶えず仏に向かって只管打座・修証一等ではなかったか。そのためには際限がない。だから目標つまりゴール設定は不可能なので不図作仏ではなかったか。

やっぱり“アホで何悪い!?”という居直りや“お勉強しない”は、“犯罪的”ではないのか。

“♪わっかるかなぁ~、わっからねぇヨなぁ~”要は、世間智でダブルスタンダードを働かせよ、ということか?それでエエンカ?

さんざん世間智に振り回されるな、苦しむだけだと言っておきながらの意味不明。イミフのまんまは放置してはいけない。そのためのこの本ではないのか。イミフのまんまの放置は不誠実のハズだが・・・・

そう言えば一休禅師の放埓を“狂”と評するだけで、解説せずに放置したままなことも、“♪わっかるかなぁ~、わっからねぇヨなぁ~”のままでこの本は終わってしまう。

十数億の人民が一色に染まることが可能なのか。十数億の人民の自由を拘束できるのか。いずれ、その拘束から逃れたいという一般人民の覚醒が必ず起きる。拘束が強ければ強いほど、その反動が強いはずだ。その時の政治的混乱は地獄となるのではないか。

中国が肺炎となれば、日本は瀕死となるのではないだろうか。

国内では、給付金バラマキが政治報道の焦点になっている。そんなもん、さっさとやれ。揉めて見せて、何だかヤッテル風を装っているだけの茶番劇。国民を目くらまししてテキトーにやってる。

そもそも、給付金バラマキで一時の目先を変えて誤魔化すつもり。それよりも格差是正の税制改正・法改正が本当の政治家のやるべきこと。“新しい資本主義”も、何言ってんだかサッパリ分からん!又アホアホが始まった。政治家は有権者をバカにしているのだ。これで日本は10年1日、何の進歩もなく世界からはドンドン相対的に遅れて行く。最近、テレビではようやく様々の分野で“日本は後進国”とのテロップが出始めた。

あんなモンを選挙で支持したから、やっぱりそうなった。アホクサ!今の日本のワカモノは、“変に代るより、従来のままが良い”というのだそうな。“変に代っても、その方が今より良い”という意識が世界共通のワカモノの普通の発想のハズ。今の日本はカナリ変!

そう思わされている可能性もあるようだ。ネット操作?それに気付かぬアホか(化)。

そうだ、先週は神戸のある大手企業の子会社にEMS審査に赴いた。環境改善活動の月次結果の経過記録には、2テーマが年度未達になっているにもかかわらず、マネジメント・レビューでは“改善活動は「目標を達成した」”との評価になっていた。そこで、審査報告書では“事実誤認している。”と指摘して、クロージング・ミーティングで当の最高責任者に報告した。私はその最高責任者が激怒する可能性があると思ったが、文書・記録上の矛盾は覆いようのない事実であるから、そのまま報告した。しかし、御本人は何ら激情することもなく、妙にうなずいた風の反応でクロージングは終了した。これが今様の対応か。

最高責任者は、何らかの錯誤・虚偽を承知していたのであろうか。ならば、審査までにそれを修正するよう指示するべきではなかったか。背景事情はよく分からない。これらの事実から思われるのは、ガバナンス・企業統治の基本が出鱈目であることだ。

例えば、審査の中で出席していた女性事務局員が、“そんなこと聞いたことない”、“知らない”などと平気で発言している。もう10年以上もEMS活動を継続してきた組織であって、なおそのような発言が出てくるのはどういうことであろうか。町工場の審査でも、そのような発言はあまり聞かない。この会社の親会社も検査不正や規格外れを勝手に特採していたとの報道があった。このグループ会社全体のガバナンス不全ではあるまいか。この親会社の提出書類には改竄があることが多かったため、自治体は警戒して、その企業からの申請をなかなか認めないのだという噂すらある。

さらに先週は、超一流電機会社が立ち行かなくなり3社に分割するという発表があった。これは粉飾決算がきっかけであった。虚偽・ウソが横行するようでは、凋落するばかりなのだ。

日本の大手企業グループでこのようなことが起きているのだ。日本社会全体が危うい状態にあるのだろうか。

さて今回は読後感想に戻って、ひろ さちや・著“禅にまなぶ”の紹介としたい。これは春秋社の“ひろさちやのいきいき人生・全5巻”の第2巻の本である。紹介文に“禅の一休・良寛等の逸話から、世間に縛られず今のまま「主人公」として生きる生き方を解説”とある。一休や良寛の“禅宗の僧”としての姿を、改めて知って見たくなった。だが、一休や良寛について、当然のことながら紙幅の都合上深くは触れてはいなかった。なので、知りたければ別の本、機会であろう。

目次

1 世間を馬鹿にする(禅は達磨に始まる;達磨の「無功徳」 ほか)

2 阿呆になれ!(達磨の弟子となった慧可;盤珪の「短気論」 ほか)

3 ただ狂え!(世間と闘うための武器;どちらが狂っているか? ほか)

4 この世に遊びに来た(「裟婆世界に遊ぶ」;観音菩薩の変身 ほか)

5 人生は無意味(ねむくなれば眠る;ひたすら修行する ほか)

読んで何を知り得たのか。“世間を馬鹿にする”、“阿呆になれ!”、“ただ狂え!”、“遊びに来た”、“人生は無意味”・・・??馬鹿と阿保が来て、狂人が現れて、遊びまわる?ついには“人生には意味がない”?なんということ!!“♪わっかるかなぁ~、わっからねぇだろうなぁ~”

この本に何が書いてあったか。それは最後の章・“人生は無意味”にまとめてあるのでそこを紹介したい。だが、そこだけを読んでも分からない部分は多々あるのは当然だ。(以下、本書引用部分は“です・ます”調を“だ・である”調に変更している。)

その切り出しは、結局“そもそも禅とは何か”と大上段に振りかぶる。そのために、中国・唐代の大珠慧海という高名の禅僧の語録“頓悟要門”からの引用を紹介している。源律師が大珠慧海に挑んだ問答。(ここは筆者なりの表現に変更)

“修行に当たって何かしているか。” “工夫している” “どんな工夫?” “腹が減ったら飯を食い、眠くなれば眠る。”

“普通の人もやっている。一緒ではないか。” “いや違う!普通の人は飯を食う時、本当に食べずに、あれこれ考えている。眠るときも本当に眠らずに、いろいろ考えている。だから違うのだ!”

“禅とは、あたりまえのことがあたりまえにできるようになることだ。腹がへれば食事をし、疲れたら眠る。それができるようになることが、禅の修行”である。

次に、道元の若き日の疑問について。(これは既に紹介した ひろさちや・著“「新訳」正法眼蔵―迷いのなかに悟りがあり、悟りのなかに迷いがある”にある。)全ての人に仏性がある、というのが仏教の大前提。だが、そうであればすべての人が仏である。それなのに、なぜ修行が必要なのか。それは、

作仏を求めざる行仏(『正法眼蔵』坐禅箴)

つまり、―われわれは仏だから修行ができる―

“「作仏」(仏になろうとすること)でない「行仏」(ただ仏道修行をすること)である。道元の別の言葉で言えば、

―不図作仏(ふとさぶつ・仏になることを求めない)・只管打座(しかんだざ・ひたすら坐禅する)・修証一等(修行と証[さと]りが同じもの)―ということになります。これが道元の修行論”

そして、“凡夫はいくら坐禅をしても、仏にはなれぬ。仏だからこそ、坐禅をすれば仏になれる”なのだから、“仏になろうとして坐禅してはいけない。仏が坐禅をしておられる。そういう気構えで坐禅しろ!”

“坐禅とは、たんに坐ることではなく、行(ぎょう・歩く)・住(じゅう・止まる)・坐(ざ・坐る)・臥(が・横になる)のすべてが禅でなければならない。腹がへったらめしを食い、ねむくなれば眠る、そのめしを食うこと・眠ることが禅”である。

漱石の『吾輩は猫である』の中で、猫が苦沙弥先生を評して、“古木寒巖(こぼくかんがん)”と言っている。つまり、“枯れた木と冷たい岩。情味がないことの形容”である。これは禅籍『五燈会元(ごとうえげん)』に出てくる逸話から来た禅語の由。これから公案“婆子焼庵(ばすしょうあん)”が作られている、という。

老婆がある見込みのありそうな禅僧に草庵を持たせ、長年若い女性をかしづかせてきた。ある時、老婆は若い女にその禅僧に抱き着いてみろと指示したところ、禅僧が“古木寒巖”と称して女を拒絶。それを見た老婆が怒って、草庵を燃やしてしまった。これをどう考えるのか。

その心は“禅僧たるもの「古木寒巖」でなければならぬ、と世間の常識に従っている”ことは、修行が足りぬことだと草庵を燃やして禅僧を追放したという。“古木寒巖そのものが悪い訳ではない”。では一体、禅僧はどう対応すればよかったのか・・・。“♪わっかるかなぁ~?・・・・・”

“ともかくも禅というのは、世間の物差し、世間の常識に楯突”かなければならない。それは裏を返せば

“世間のことを記にせず、自分らしく生きる。”、“主体性を持て!独坐大雄峰!”

“わたしたちは観音様だ。観音様がこの娑婆世界に遊びに来ているのだ。”この娑婆世界で、いろいろな役割を果たせ。その名優になれ!という。だが、“その役割は、自分の好みでは選べない。ある程度は選べる部分もあるが、基本的には因縁に左右される。だから与えられた役割をつとめないといけないときもある”という。つまり人生は因縁すなわち“運”だと言っているのだ。“問題は、その(役割の)つとめ方(演じ方)”(括弧内筆者)だという。

筆者自身、人生にこの“運”ということはこのところ強く感じ始めている。人生の最初から所与の条件の下で生きて行かなければならない。その条件は自分で選択したものではない。そこに機会の平等はない。

しかも、その後の人生は常に“人間(じんかん)万事塞翁が馬”の連続。目標として努力して得たことが一見良いことだと思っていても、それが悪く転化することもあり、思わず悪いことに遭遇したと思っていても、それがその後の人生を良くしたりすることはよくある話だし、少なからず経験してきたことだ。人生は運だと、思い諦めることが、悟りなのかも知れぬ。だが、この本では著者はそこまでは言及してはいない。

だが、“人生に意味はない”とは著者は言いきっている。例に、サマセット・モームの自伝的小説『人間の絆』で「人間の歴史」を知りたいと思った東方の王様の逸話を紹介している。

王様は人類の歴史が知りたいといって学者(賢者)に500巻の書物を蒐めさせた。だが王様は多忙で500巻も読む暇がなく学者に要約させた。20年後要約が50巻になったがそれを読むには王は歳をとりすぎていたのでさらに縮めさせた。その20年後学者が一冊にして持っていくと王は死の淵にあって読むことなどできなかった。

そこで、賢者は人間の歩みを一行にまとめて王に伝えた。「人は生まれ、苦しみ、そして死ぬ、と。人生に意味など、そんなものは何もない。そして人間の一生もまた、なんの役にも立たないのだ。・・・生も無意味、死もまた無意味なのだ。」

“「人生の意味」や「生き甲斐」なんて、世間がわれわれを誑かすためにつくったペテン”だ。

“モームの『人間の絆』の原題はOf Human Bondageだ。そしてbondageの意味は、「束縛」、「屈従」、「隷属」だ。われわれが社会に束縛され、隷属させられ、奴隷的生きている状況の中で、主人公のフィリップスがその束縛から解放される過程を描いたものがこの小説だ。”

日本語では近年は“絆”を「連帯solidarity」の意味に使うことが多くなってきているが、実は本来は“束縛”の意味合いが強い言葉だった。だから、翻訳者(中野好夫)はbondageを“絆”としたのだろう、という。

“わたしたちも世間の束縛から解放されよう。そもそも「生き甲斐」だとか「人生の意味」なんてものは、世間の押し付けだ。”“わたしたちは世間に縛られることをやめにして、自由になろう。”

その自由について釈迦は『マハー・パリニッパーナ経』で、侍者のアーナンダ(阿難)に次のように言っている、という。

「アーナンダよ、それ故に、自分自身を灯明とし、自分自身をよりどころとするがよい。他のものにたよってはいけない。法(真理)を灯明とし、法をよりどころとするがよい。他のものにたよってはいけない。」

これが、“自灯明”と“法灯明”である。実は、仏教では“自灯明”が大事であり、“法灯明”より先にある、という。なぜならば、“釈迦の教えた法だけを灯明にしていたのでは、わたしたちはその法の奴隷になってしまうから”だという。要は、自分で考えよ。他人に頼ってはならない。“それがいかに高遠なる真理であっても、それに縛られるのは奴隷だ。”奴隷に自由はない。“「法灯明」だけでは、まさに囚人の生活になってしまう”。

囚われるな!“自由人であれ!―それが釈迦の教えであり、仏教の教えだ。”そのためには“世間の束縛を断ち切らねばならない。とくに禅が教えているのは、その世間の束縛の断ち切り方であろう。・・・そこで、禅が教えるのは、世間の物差しの捨て方だ。それはつまりは、―世間を馬鹿にする―ことだ。”

“そのためには3つのパターンがある。―「愚」と「狂」と「遊」―”

“まず、こちらが阿保になること。(これは)・・・「わたしは自分の物差しでもって、自由に生きるぞ」といった、世間を馬鹿にした言葉なのだ。・・・「狂」も同じだ。・・・じつは世間の方が狂っているのだ。そんな世間の物差しを馬鹿にして、独自の物差しで生きよう。それが「狂」だ。”

“そして「遊」。わたしたちは観音菩薩であり、極楽世界からこの世界に遊びに来た。”となる。

この“遊びに来た”は本書では“第4章この世に遊びに来た”に詳しい。

ところで“遊び”とは何か。“人生に意味がない”のであれば、“意味のない”好きなことで一生を過ごせれば良い。“意味のない”好きなことをやって楽しむのが、“遊び”ではないのか。結局は、そういうことなのか。

Easy Action! Easy Go! 人生、気楽に行こうぜ!

仏教では、観世音菩薩が娑婆に遊びに来ている。それがどのような御姿で遊んでおられるかは分からない。ひょっとして、貴方がその化身?そのように、皆がこの世に遊びに来ている。だから、災害(地震)に逢うも良しとなる、という。良寛の人生はその遊びの精神で満ち溢れている、というのだ。

“災難に逢う時節には災難に逢うがよく候、死ぬる時節には死ぬがよく候、是はこれ災難をのがるる妙法にて候”

そしてこの本のイミフが第3章の“「そのまんま」と「このまんま」”で、著者は「このまんま」ではいけない、という。

“ときどきわたし(著者)に向かって、「先生、ぼくは怠け者なんです。でも、このまんまでいいんですよね」と言う人がいる。するとわたしは、すぐさま、「このまんまであってはいけない」と応じる。”世間の物差しで改善しなければいけない、といいつつも、“しかし、「そのまんま」は違う。これは仏の物差しで測ったときだ。”と、真逆のことを言う。“仏の物差しで測れば、優等生/劣等生、勤勉な努力家/怠け者、金持ち/貧乏人、健康な人/病人・・・・・等々、なんだっていいのです。だから、「そのまんまで、いいんだよ」となる。”

一体なのが言いたいのか。“仏の物差しで持って、わたしがそのまんまであることを仏は赦してくださっていると考えて、もうしばらくはそのまんまでいましょう。”との結論になっている。ドッチがホンマや?!

現状を肯定し、「そのまんま」でいることが良いことなのか。絶えず仏に向かって只管打座・修証一等ではなかったか。そのためには際限がない。だから目標つまりゴール設定は不可能なので不図作仏ではなかったか。

やっぱり“アホで何悪い!?”という居直りや“お勉強しない”は、“犯罪的”ではないのか。

“♪わっかるかなぁ~、わっからねぇヨなぁ~”要は、世間智でダブルスタンダードを働かせよ、ということか?それでエエンカ?

さんざん世間智に振り回されるな、苦しむだけだと言っておきながらの意味不明。イミフのまんまは放置してはいけない。そのためのこの本ではないのか。イミフのまんまの放置は不誠実のハズだが・・・・

そう言えば一休禅師の放埓を“狂”と評するだけで、解説せずに放置したままなことも、“♪わっかるかなぁ~、わっからねぇヨなぁ~”のままでこの本は終わってしまう。

コメント ( 0 ) | Trackback ( )

| « 10月に鑑賞し... | 永観堂の紅葉... » |

| コメント |

| コメントはありません。 |

| コメントを投稿する |