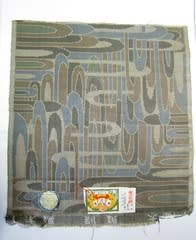

亡き母の古い色大島紬の袷の着物から コートを仕立てました。

解いて 洗い張りから戻ってきた時は、同じように袷の着物にするつもりでした。

しかし 残りは 30㎝ほどしか ありませんでした。

ハ縫いを解いて 断ち切り身丈を測ってみると どうしても 私の寸法には足りません。

そこで 胴継ぎする覚悟で 仕立ての先輩に相談すると、胴継ぎした場合、衽の先の縫い代が5分ほどしかないので

無理して 着物に仕立て直すより、着物衿の対丈のコートを仕立ててみたらと言われ その気になってしまいました。

取りかかったのは 7月22日とメモしてあります。

袖口布は掛け衿から取れました。

しかし 衽の裏をどこからとっていいか、さっぱりわかりません。

いっそ、単衣の着物のように返し無しで 着丈に5分の裾のくけ分を足した寸法で切ってしまおうかとも思ったのですが、

やはりためらってしまいました。

考えに考えて 返しはたっぷりと取り、褄の額縁仕立てをうーんと変形の形にしました。

裾の返しは2寸5分です(おはしょりだった分をすべて三つ折にして返しにしてしまいました)。

雨コートのように前上がりを5分つけてあります。

しかし こんな対丈の着物衿のコートに関する仕立ては 私の持っている5冊ほどの和裁の本には出ていません。

我流です。 しかも 筋消しは またもプリーツ加工液を使って 自分でやってしまいました

紐は内紐だけつけて 上前のえり先をブローチで止めようかと考えていますが、

使うたびに ブローチのピンの穴があきそうで ちょっと思案中。

大島は 軽いし しわにもなりにくく 多少の雨にも強いので 母も大好きでした。

母に見せれば 喜ぶでしょうか それとも 大島をコートにしてしまったと嘆くか驚くでしょうか。

「戦時中 物質が不足して おばあちゃんもおかあさんも 大島を解いて もんぺにしたりして着ていたの。

今考えれば ずいぶんもったいないことしたものよね

」

」と 私に教えてくれたのは この大島紬を仕立ててよく着ていた頃のことです。

今から四十年近く前のこと。

そんな古い物が 甦るのですから ますます 着物の虜

になってしまいそうです。

になってしまいそうです。