散策に戻ろう。ホテル跡のすぐ下を通る菊坂を西に向いて歩く。

本郷3丁目31の路地を左手に入ると、行き止まりの、しかし落ち着いた小路がある。ここが、一葉が18歳の時に転居した家の露地だ。

当時、父や兄たちが次々と死去、母親と妹を抱えて自らが戸主となって暮らしを支えなければならない苦境に立っていた。

路地の途中には堀抜き井戸があり、ここから汲み上げた水が一葉一家の生活用水となっていた。

「小説を書いて、小説家として生活したい」。それは、明治の女性としてはまだ誰も成し遂げたことのない、無謀とも思える決意だった。

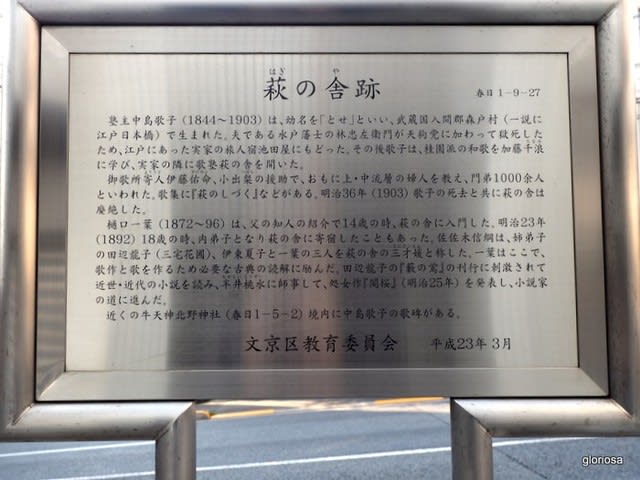

だが、一葉は歌塾「萩の舎」で学習した経験も生かして、作家として身を立てようとしていた。しかし、当面の暮らしのめどは全く立たないまま。

このころから書き出した日記には「我が著作いまだ成らず。一銭を得るの目当てあらず」。

「昨日より家のうちに金というもの一銭もなし」などと記されている。

そのため何度も近くにあった質屋「伊勢屋」の世話にならざるを得なかった。

「此の月も伊勢屋がもとに走らねば事足りず。小袖四つ、羽織二つ風呂敷に包みて、母君と我と持ちゆかんとす」。

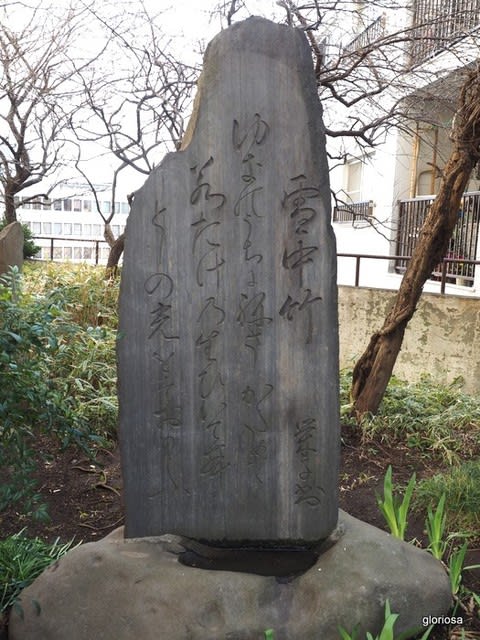

「蔵のうちに はるかくれ行 ころもがえ」

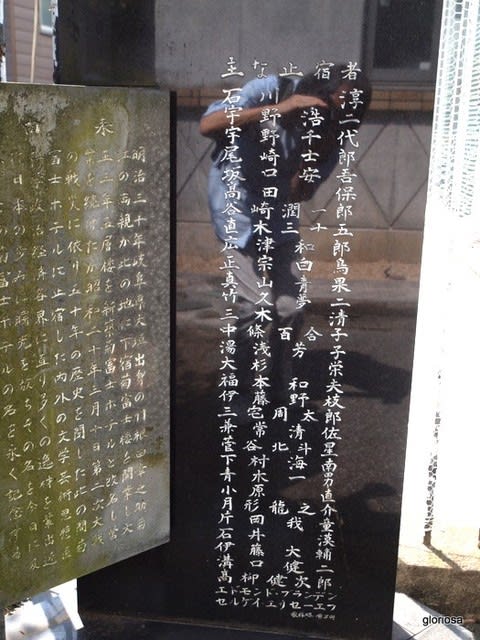

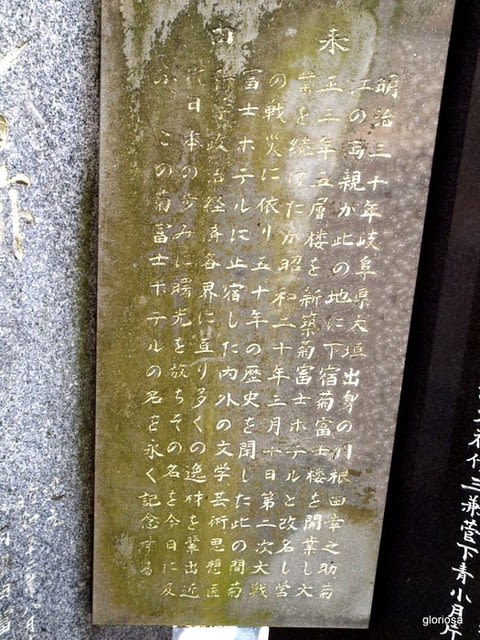

この質店は1860年、つまり江戸時代に開業し、1982年まで営業していた。建物は文京区の指定有形文化財として跡見学園が管理しており、土、日曜は一般公開されていた。それで、中を見せてもらうことが出来た。

係員の説明では、土蔵は明治20年に足立区から移築したもので、火事に強く延焼を防ぐ重要な役割を果たしていた。また、壁はねずみ壁といって黒く塗られており、日差しの反射などで着物が日焼けしたりしないような工夫がなされていた。

そんな質屋通いの苦しい日々の中にも、一筋の希望の光を見た時があった。

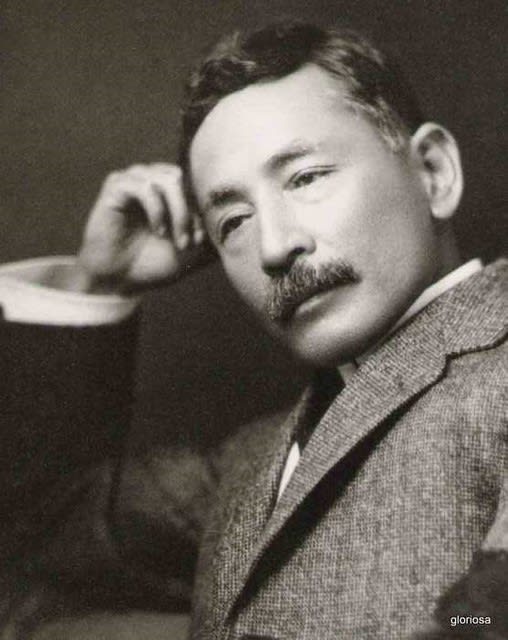

菊坂に転居してから7か月後、1891年4月に、小説執筆や発表などについての指導を仰ぐため、知人から東京朝日新聞の小説記者半井桃水を紹介された。

桃水は当時31歳、スマートでハンサム、妻と死別して独身だった桃水に一葉は惹かれて行った。

「君は年の頃30ばかりにやおはすらん。・・・色いと白し、面(おもて)おだやかに少し笑み給へけるさま、誠に3歳の童子もなつくべくこそ覚ゆれ」。

1892年2月4日の雪の日、桃水の家を訪れた一葉に対し、桃水は自らお汁粉を振る舞い、「雪が降り続いているから、今夜は泊まって行ったら・・・」と声をかけた。

迷いつつもそれを断り、自宅に戻った一葉だったが「種々の感情胸に迫りて、雪の日という小説一篇編まばやの腹稿なる」と、あふれる思いの中でその心持を小説に表現しようと思ったことを日記に綴っている。

ただ、桃水が妹の友人に子供を産ませた、などのうわさが流れ、一葉との関係もスキャンダルとして友人間に広まったことで、親友から彼との絶交を迫られた。

こうして一葉の恋は、わずか1年あまりではかなく終焉を迎えることになった。

「哀(まこと)に悲しく 涙さえこぼれぬ」。