大浦天主堂の裏手に祈念坂と呼ばれる坂道がある。

坂を歩くと、天主堂の塔越しに長崎の港が垣間見える。

坂上には南山手レストハウスがあり、休憩したりガイドブックを開いたりできるスペースがあった。

その後ハウス前の小さな広場から港と反対側の街を眺めた。斜面を埋め尽くすように住宅が建ち並ぶ光景は壮観だ。

一方で港側は、胸がスッとする晴れやかな風景。

祈念坂を降りる。細く静かな道だ。

切支丹に関する小説の構想を胸に長崎を訪れた遠藤周作は、この道をこよなく愛したという。

その思索の道を経て「沈黙」や「女の一生」2部作などが誕生した。

私が訪れた時は、絵画愛好のグループがこの坂でスケッチ会を開いていた。

曲がりくねった道なりに下ってゆくと「祈りの三角ゾーン」と呼ばれる角地に出会った。

左手に大浦諏訪神社の鳥居、右手に妙行寺の山門、その中間に大浦教会の鐘楼が見える。3つの異なった信仰の社が1点で見える〝奇跡”の地点だ。

さらに下って土産物店の並ぶ大浦天主堂前のにぎやかな通りに出た。

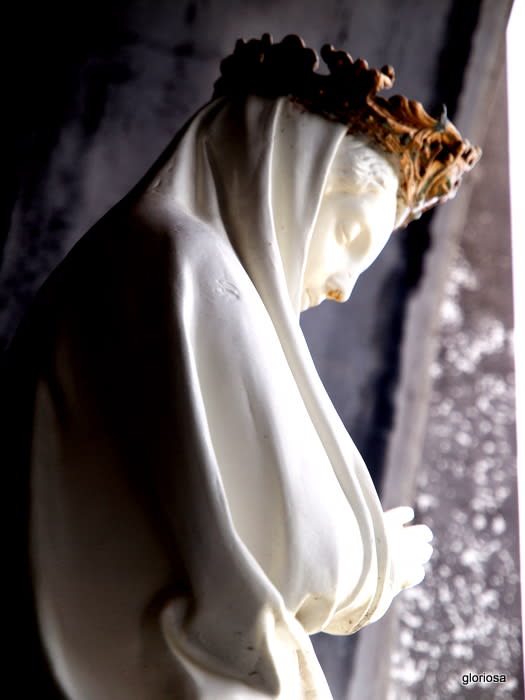

ここには、国宝となって多くの観光客も出入りする大浦天主堂に替わって通常のミサを行う場所として、大浦教会が出来ている。ここも落ち着いた雰囲気の内部だった。

そんな一角に聖コルベ記念室がある。

コルベ神父は1930年に来日。長崎で布教活動に従事した。その際、故郷ポーランドで刊行していた「聖母の騎士」日本語版冊子を定期的に発行し続けた。

その拠点となった洋館は焼失してしまったが、焼け残った赤レンガの暖炉を軸として記念室が保存されている。

当時は軍国主義が台頭し戦争に向かう時代。特高から目をつけられるなど苦難の時を過ごした。

1936年、ポーランドに帰国したが、ナチスによって捕えられアウシュビッツ強制収容所に。ここでは脱走者が出る度に無関係な囚人10人が殺されるという見せしめが行われていた。

ある時無差別に選ばれた10人のうちの1人が、「私には家族も子供もいるのに・・・」と嘆くと、コルベ神父は「私を身代わりに」と申し出、進んで「餓死独房」に送られ、命を落とした。

彼は長崎での布教の際も常に次のような言葉を語っていた。

「人 その友のために死す それより大いなる愛はなし」

そのコルベ神父が「聖母の騎士」を記載、発行していたのが、この場所だった。そして、今でも「聖母の騎士」は発行が続けられている。

30数年前、取材旅行で訪れた遠藤周作が、暖炉だけが残された跡地を見て、修道士に保存を訴えた。

「天主堂にはたくさんの修学旅行の学生が来ます。100人中98人は無関心かもしれないが、1人か2人はコルベ神父の話に感動を覚えるかもしれない。何とか保存を」。

今は土産物店の一角がコルベ記念室となり、見学が可能となった。

コルベ神父のエピソードは、遠藤周作著の「女の一生 サチ子の場合」に生かされている。