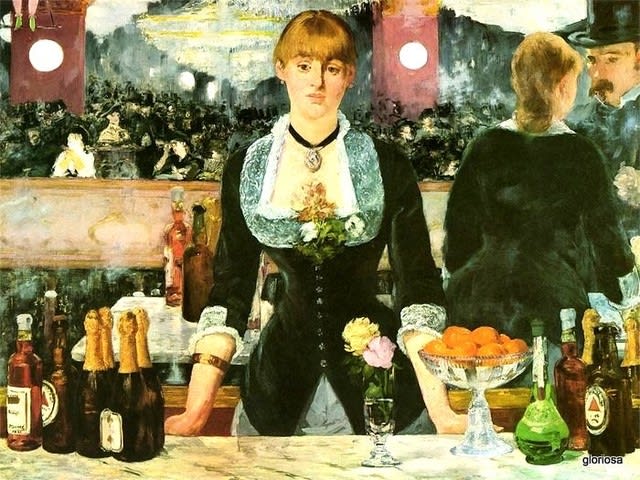

病いの中でようやく1882年に完成した「フォリー・ベルジェール劇場のバー」は、実に不思議な絵だ。

まず、シュゾンの背後にある大鏡に映し出された風景。シュゾンは真っすぐ正面を向いているが、彼女の後姿は向かって右後方に斜めに映っている。全く異なった角度に後姿があるのだ。しかも、彼女と何やら対話している紳士は、鏡だけにしか存在していない。

反対側を見てみよう。観客たちが鏡に映し出されているが、その上方、白い足が2本!これは何だ。空中ブランコの女性の足に見える。

だが、本来主役であるはずのこのブランコには、誰も注目していないのだ。

右下には、鮮やかなオレンジが輝き、ピンクのバラが華やかさを放っている。静物画への卓越した実力をも感じさせるものだ。

なのに、そんな静物の輝きと対照的な給仕娘シュゾン。皿洗いで赤くなった手をテーブルに突いたシュゾンの、人生に疲れたかのようなうつろな表情は、花と果物が鮮やかなだけに一層、孤独感を際立たせている。

左下には酒類が並ぶ。いずれも当時飲まれていた実在のビールや酒。ただ、よく見ると、左端のビールのラベルには「mane」のサインが書かれている。

こんなしゃれっ気もまたマネの持ち味だ。

それぞれの情景がそれぞれの沈黙の中で時間を止めている。部分部分の現実が集合して完成した絵画、それが一瞬の沈黙を伴って永遠性を帯びてくる。そんな思いに駆られてしまう絵が、この作品だ。

「芸術とは欺くことである。絵画には、これとはっきり言うことの出来ない謎がなくてはならない」(ドガ)。

この作品は翌年のサロンに出品され、絶賛を博した。そしてこの作品がマネの最後のサロン出品作となってしまった。

もう1作、最晩年の静物画を見てみよう。

「ガラス花瓶の中のカーネーションとクレマチス」。

実質的に遺作となったこの作品だが、カーネーションのピンク、クレマチスの紫、いずれもが瑞々しく、とても重い病を抱えた人の作とは思えない明るく生き生きとした作品だ。

評論家ジャック・エミール・ブランシュはこの絵について「彼のパレットから生まれた花は、しおれることがない」と、絶賛している。

マネは晩年までほとんど花は描かなかった。それが、この時期になって描いた背景には、短い生命を運命づけられ、まもなく枯れて行く花の行く末と、もう幾ばくも無いと自覚した自らの命とを重ね合わせていたのかも知れない。

マネはパリの中心地サンジェルマン・デプレに生まれ、パリに育ち、パリを揺るがす‟事件”を絵画史上に残し、やはりパリの街で天に召された。

近代都市へと華麗に変貌を遂げた19世紀のパリと共に生きた51年の人生だった。