西山荘は、常陸太田市役所の西約kmのところ

国道93号線の西山荘入口を南に入ったと所に 駐車場があります

駐車場があります

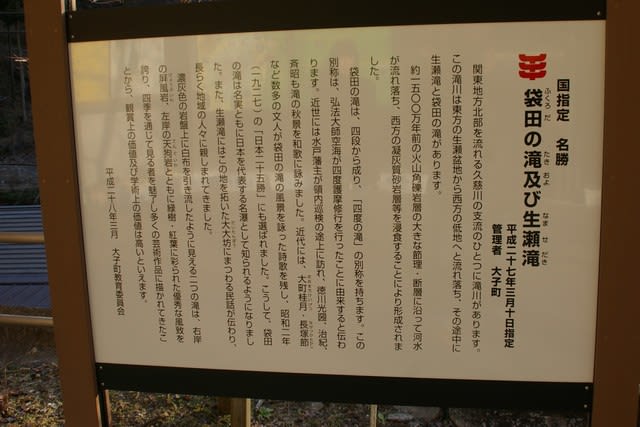

駐車場入口の案内板です

西山荘

水戸黄門漫遊記で親しまれている、水戸藩二代藩主徳川光圀卿(義公)が、元禄4年(1691年)

5月から、同13年12月6日この世を去るまで 約10年間隠居所にされた遺跡である。

光圀卿はこの地、西山荘で大日本史の筆削されるかたわら、あるときは敷居をへだてず、領民とも接

し、いろいろな事業をすすめられた。

荘内には、光圀卿が紀州より取り寄せた熊野杉をはじめ、老松古杉が鬱蒼と茂り、邸内には薬用など

の実用を兼ねた珍しい草木が多い。附近の観月山のもみじや、山中の傘御殿の眺望などとああせて、四

季おりおり味わい深い趣がある。

なお、庭前の心字池を中心に・・・

歴史の里遊歩道案内図を確認しましょう

駐車場入口の土手の上に立ているのは西山荘記碑です

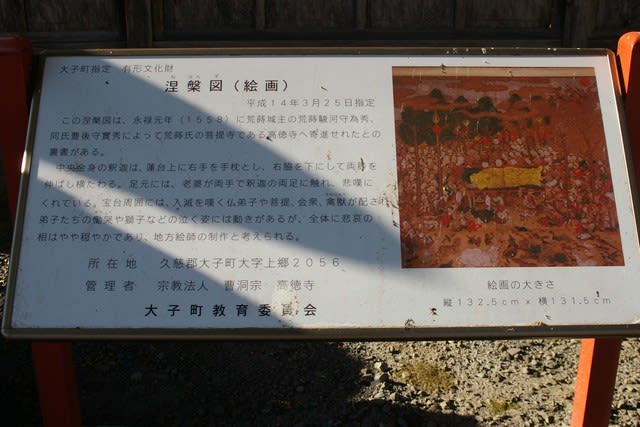

説明版です

西山の里案内図です、売店が入口です

梅園の中を進みます

西山荘敷地入り口です

熊野杉です

突上ご門です、現在の通路は少し先です

正面玄関です

書院の様子です、裏側の建物では、光圀公墓所の整備状況のビデオ放映がされていました

観月山の脇から西山荘を眺めました

売店の前まで戻って、助さん住居跡へ行きましょう

今は溜池になっている脇に木道が出来ています

木道には傷んだところがありますので注意してください

助さん住居跡です、井戸が復元されています

説明版です

水戸黄門漫遊記でおなじみの「助さん」の住居跡

(常陸太田市新宿町不老沢)

助さん(本名佐々介三郎宗淳)は延宝2年(1674)35歳のとき黄門さん(水戸藩二代藩主

徳川光圀)に招かれ、彰考館の史臣になりました。全国各地を訪ね貴重な古文書を収集して「大日

本史」編纂に力を尽くしました。

元禄元年(1688)彰考館総裁に任命され、同9年7月、総裁をやめ、小姓頭として西山荘の

黄門さんに仕えました。元禄11年6月はじめに59歳で亡くなりました。

この辺が助さんの住んでいた所で、この井戸(深さ4mほど)は当時使用されたものです。助さ

んの墓は市内増井町の正宗寺にあります。

では、次へ行きましょう

国道93号線の西山荘入口を南に入ったと所に

駐車場があります

駐車場があります

駐車場入口の案内板です

西山荘

水戸黄門漫遊記で親しまれている、水戸藩二代藩主徳川光圀卿(義公)が、元禄4年(1691年)

5月から、同13年12月6日この世を去るまで 約10年間隠居所にされた遺跡である。

光圀卿はこの地、西山荘で大日本史の筆削されるかたわら、あるときは敷居をへだてず、領民とも接

し、いろいろな事業をすすめられた。

荘内には、光圀卿が紀州より取り寄せた熊野杉をはじめ、老松古杉が鬱蒼と茂り、邸内には薬用など

の実用を兼ねた珍しい草木が多い。附近の観月山のもみじや、山中の傘御殿の眺望などとああせて、四

季おりおり味わい深い趣がある。

なお、庭前の心字池を中心に・・・

歴史の里遊歩道案内図を確認しましょう

駐車場入口の土手の上に立ているのは西山荘記碑です

説明版です

西山の里案内図です、売店が入口です

梅園の中を進みます

西山荘敷地入り口です

熊野杉です

突上ご門です、現在の通路は少し先です

正面玄関です

書院の様子です、裏側の建物では、光圀公墓所の整備状況のビデオ放映がされていました

観月山の脇から西山荘を眺めました

売店の前まで戻って、助さん住居跡へ行きましょう

今は溜池になっている脇に木道が出来ています

木道には傷んだところがありますので注意してください

助さん住居跡です、井戸が復元されています

説明版です

水戸黄門漫遊記でおなじみの「助さん」の住居跡

(常陸太田市新宿町不老沢)

助さん(本名佐々介三郎宗淳)は延宝2年(1674)35歳のとき黄門さん(水戸藩二代藩主

徳川光圀)に招かれ、彰考館の史臣になりました。全国各地を訪ね貴重な古文書を収集して「大日

本史」編纂に力を尽くしました。

元禄元年(1688)彰考館総裁に任命され、同9年7月、総裁をやめ、小姓頭として西山荘の

黄門さんに仕えました。元禄11年6月はじめに59歳で亡くなりました。

この辺が助さんの住んでいた所で、この井戸(深さ4mほど)は当時使用されたものです。助さ

んの墓は市内増井町の正宗寺にあります。

では、次へ行きましょう