2025年2月9日、お参りしました。

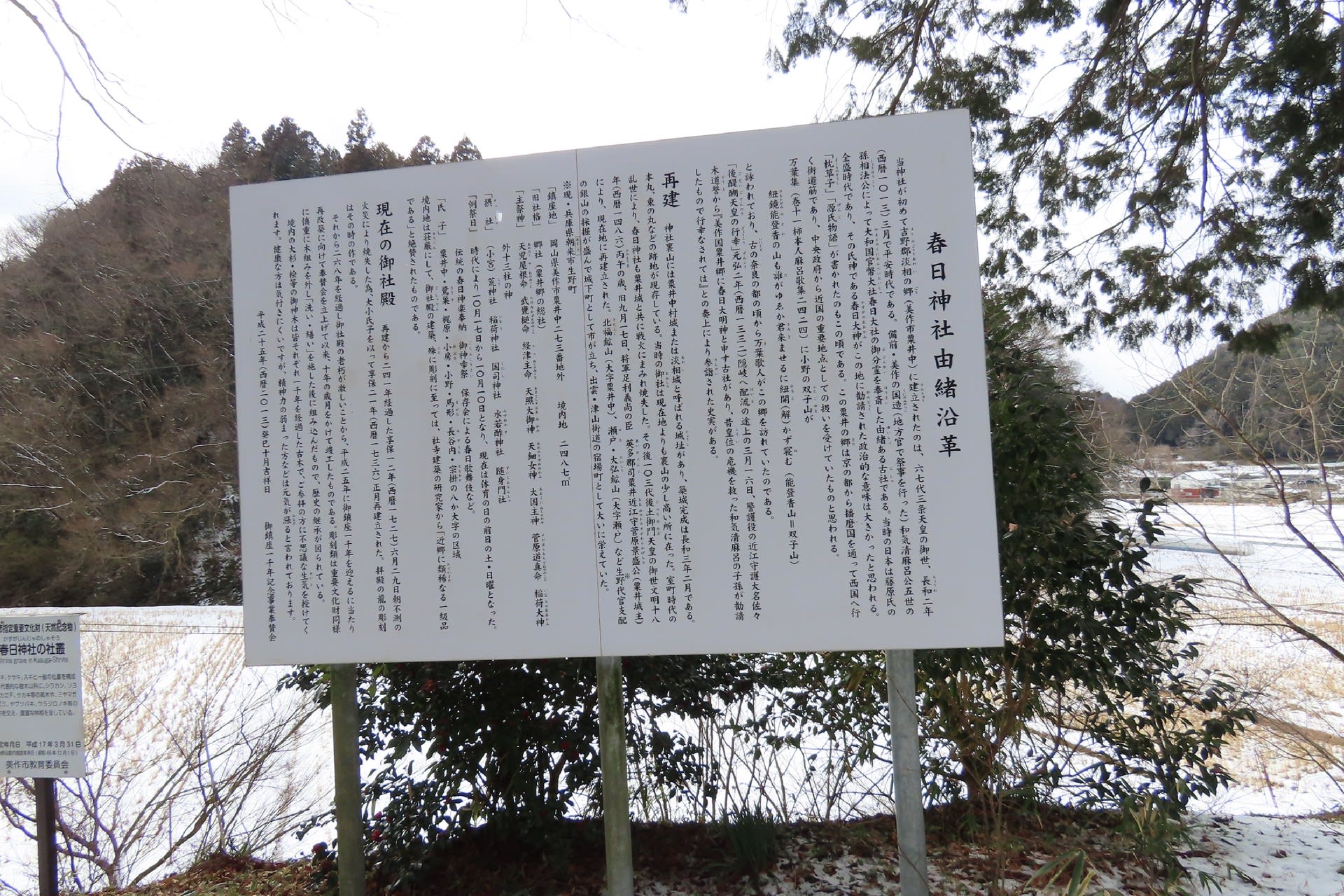

説明書より「当神社が初めて吉野郡淡相の郷(美作市粟井中)に建立されたのは、67代三条天皇の御世、1013(長和2)年3月で平安時代である。備前・美作の国造(地方官で祭事を行なった)和気清麻呂五世の孫相法公によって大和国官弊大社春日大社の御分霊を奉斎した由緒ある古社である。当時の日本は藤原氏の全盛時代であり、その氏神である春日大神がこの地に勧請された政治的な意味が大きかったと思われる。『枕草子』『源氏物語』が書かれたのもこの頃である。この粟井の郷は京の都から播磨国を通って西国へ行く街道筋であり、中央政府から近国の重要地点としての扱いを受けていたものと思われる。

万葉集に小野の双子山が『紐鏡能登香の山も誰がゆゑか君来ませるに紐開かず寝む』と詠われており、古の奈良の都の頃から万葉歌人がこの郷を訪れていたのである。『後醍醐天皇の行幸』1332(元弘2)年隠岐へ配流の途上の3月16日、警護役の近江守護大名佐々木道誉から『美作国粟井郷に春日大明神と申す古社があり、昔皇位の危機を救った和気清麻呂の子孫が勧請したもので行幸なされては』との奏上により参詣された史実がある。

神社裏山には粟井中村城または粟井城と呼ばれた城址があり、築城完成は1015(長和3)年2月である。本丸、東の丸などの跡地が現存している。当時の御社は現在地よりも裏山の少し高い所に在った。室町時代の乱世により、春日神社も粟井城と共に戦火にまみれ焼失した。その後103代後土御門天皇の御世1486(文明18)年丙午の年、旧9月17日、将軍足利義尚の臣、英多郡司粟井近江守菅原景盛公(粟井城主)より、現在地に再建された。北福鉱山(大字粟井中)、瀬戸・大弘鉱山(大字瀬戸)など生野代官支配の銀山の採掘が盛んで城下町として市が立ち、出雲・津山街道の宿場町として大いに栄えていた。」

岡山県美作市粟井中273

map

手水舎

三木太郎のケヤキ

「1898(明治31)年老朽化した拝殿・吊殿の再建のとき当社は財政難であった。このケヤキを競売して資金にすることになったが梶原の横山三木太郎はこの神木ケヤキを伐採してはならぬと、一度売られたケヤキを買い戻し春日神社に奉納したものである。いつしか人呼んでこの木を『三木太郎のケヤキ』という。」

鳥居

手水鉢

「①1764(明和元)年八月大穀日(大変よい日)、手水鉢の水で『手水作法』に従い心身を浄めて、参拝するのがならわしとなっている。この手水鉢は、初めて当社の手水舎に設置されたもので、石は、宮の谷より運びだした。②『武當山』当社に現存する、神仏混淆の唯一の貴重な遺物である。側面には1864(弘化3)年9月吉日、」

随神門

明神鳥居礎沓石

「勧請千年祈念事業として、鳥居を再建するために旧鳥居を取り除くと、その下から出土した。1220(承久2)年5月8日粟井郷の地頭伴惟時が石生谷を使って、礎沓を作りこの上に木造の明神鳥居を建立した。」

狛犬

後醍醐天皇御腰掛石

拝殿

本殿

社務所

石灯籠

「小堀遠州式灯籠は、岡山県内に二基あるとされるが、修復されて形状が変り、修復されていないものはこの一基のみである。」

末社

国司神社

「1911(明治44)年10月23日粟井中字亀の甲、国司神社を始め粟井村五大字、粟広村の三大字の25社合祀遷座する。」

稲荷神社

「1911(明治44)年10月23日『粟井村五大字粟広村の三大字』の41社が合祀され、その後2011年10月25日粟井中字森の下稲荷を合祀し、42社が祀られています。豊宇気姫命のお名前から女の神様と考えられます。」

水若酢神社

「弥都波能売神・御井神・瀬織津比売神・水分神・大地主神・大山祇神・猿田彦神の七柱の紙を祀っている。」

荒神社

「祭神は素戔嗚命とも須佐之男命、建速須佐之男命とも申し上げます。伊邪那岐命と伊邪那美命を御両親として天照大神の弟君です。」

庫

シラカシ(推定樹齢250年)

杉(美作市指定天然記念物)

「推定樹齢1000年、樹高37m、目通周囲5.8m」

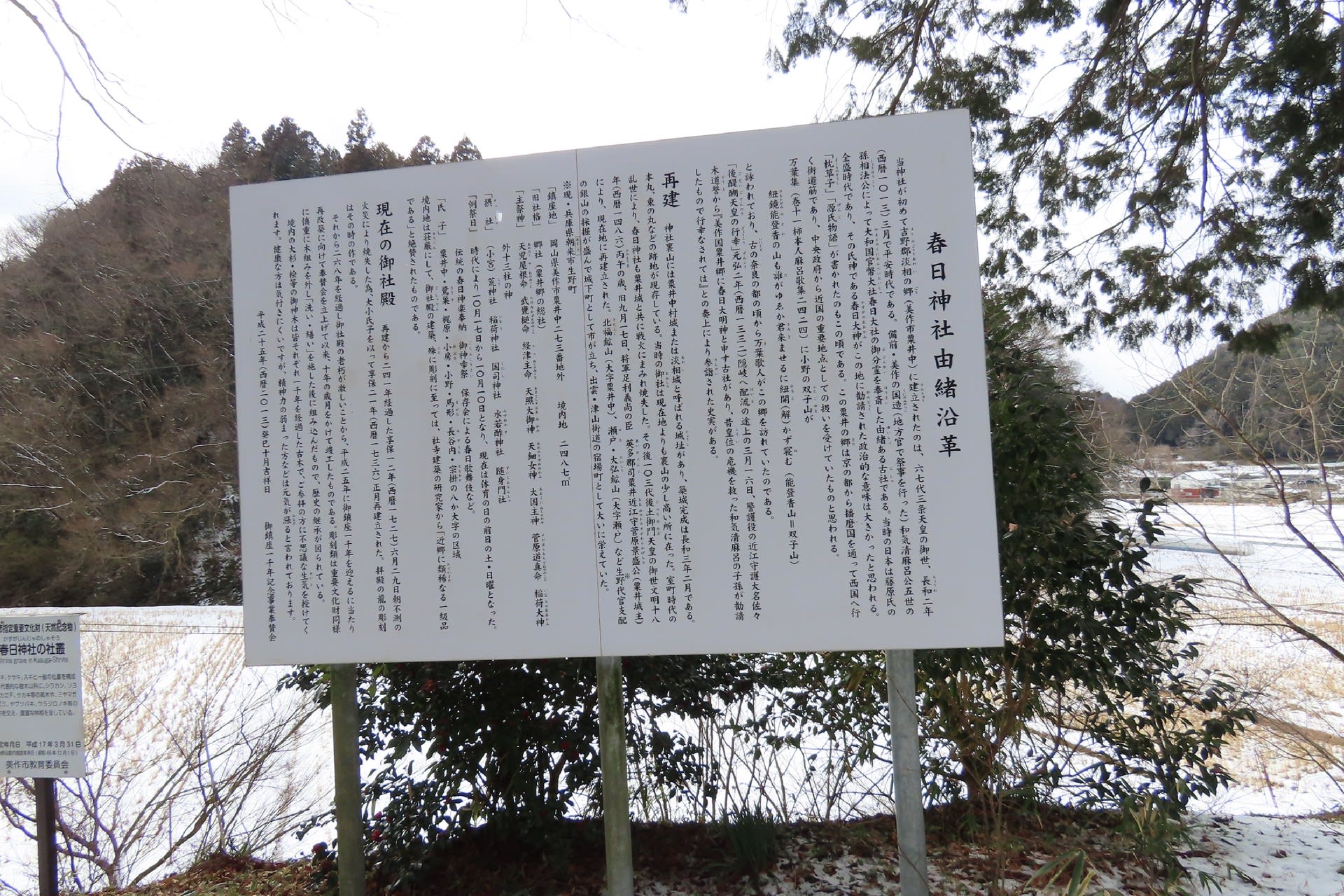

説明書より「当神社が初めて吉野郡淡相の郷(美作市粟井中)に建立されたのは、67代三条天皇の御世、1013(長和2)年3月で平安時代である。備前・美作の国造(地方官で祭事を行なった)和気清麻呂五世の孫相法公によって大和国官弊大社春日大社の御分霊を奉斎した由緒ある古社である。当時の日本は藤原氏の全盛時代であり、その氏神である春日大神がこの地に勧請された政治的な意味が大きかったと思われる。『枕草子』『源氏物語』が書かれたのもこの頃である。この粟井の郷は京の都から播磨国を通って西国へ行く街道筋であり、中央政府から近国の重要地点としての扱いを受けていたものと思われる。

万葉集に小野の双子山が『紐鏡能登香の山も誰がゆゑか君来ませるに紐開かず寝む』と詠われており、古の奈良の都の頃から万葉歌人がこの郷を訪れていたのである。『後醍醐天皇の行幸』1332(元弘2)年隠岐へ配流の途上の3月16日、警護役の近江守護大名佐々木道誉から『美作国粟井郷に春日大明神と申す古社があり、昔皇位の危機を救った和気清麻呂の子孫が勧請したもので行幸なされては』との奏上により参詣された史実がある。

神社裏山には粟井中村城または粟井城と呼ばれた城址があり、築城完成は1015(長和3)年2月である。本丸、東の丸などの跡地が現存している。当時の御社は現在地よりも裏山の少し高い所に在った。室町時代の乱世により、春日神社も粟井城と共に戦火にまみれ焼失した。その後103代後土御門天皇の御世1486(文明18)年丙午の年、旧9月17日、将軍足利義尚の臣、英多郡司粟井近江守菅原景盛公(粟井城主)より、現在地に再建された。北福鉱山(大字粟井中)、瀬戸・大弘鉱山(大字瀬戸)など生野代官支配の銀山の採掘が盛んで城下町として市が立ち、出雲・津山街道の宿場町として大いに栄えていた。」

岡山県美作市粟井中273

map

手水舎

三木太郎のケヤキ

「1898(明治31)年老朽化した拝殿・吊殿の再建のとき当社は財政難であった。このケヤキを競売して資金にすることになったが梶原の横山三木太郎はこの神木ケヤキを伐採してはならぬと、一度売られたケヤキを買い戻し春日神社に奉納したものである。いつしか人呼んでこの木を『三木太郎のケヤキ』という。」

鳥居

手水鉢

「①1764(明和元)年八月大穀日(大変よい日)、手水鉢の水で『手水作法』に従い心身を浄めて、参拝するのがならわしとなっている。この手水鉢は、初めて当社の手水舎に設置されたもので、石は、宮の谷より運びだした。②『武當山』当社に現存する、神仏混淆の唯一の貴重な遺物である。側面には1864(弘化3)年9月吉日、」

随神門

明神鳥居礎沓石

「勧請千年祈念事業として、鳥居を再建するために旧鳥居を取り除くと、その下から出土した。1220(承久2)年5月8日粟井郷の地頭伴惟時が石生谷を使って、礎沓を作りこの上に木造の明神鳥居を建立した。」

狛犬

後醍醐天皇御腰掛石

拝殿

本殿

社務所

石灯籠

「小堀遠州式灯籠は、岡山県内に二基あるとされるが、修復されて形状が変り、修復されていないものはこの一基のみである。」

末社

国司神社

「1911(明治44)年10月23日粟井中字亀の甲、国司神社を始め粟井村五大字、粟広村の三大字の25社合祀遷座する。」

稲荷神社

「1911(明治44)年10月23日『粟井村五大字粟広村の三大字』の41社が合祀され、その後2011年10月25日粟井中字森の下稲荷を合祀し、42社が祀られています。豊宇気姫命のお名前から女の神様と考えられます。」

水若酢神社

「弥都波能売神・御井神・瀬織津比売神・水分神・大地主神・大山祇神・猿田彦神の七柱の紙を祀っている。」

荒神社

「祭神は素戔嗚命とも須佐之男命、建速須佐之男命とも申し上げます。伊邪那岐命と伊邪那美命を御両親として天照大神の弟君です。」

庫

シラカシ(推定樹齢250年)

杉(美作市指定天然記念物)

「推定樹齢1000年、樹高37m、目通周囲5.8m」

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます