2020年6月3日、お参りしました。

由緒書より「御祭神は、少彦名命(大己貴命・神功皇后)、当神社の創建年代は不明だが、古代より神の宿る山(神奈備)としての信仰があり、神功皇后、後醍醐天皇御祈願の伝承、尼子氏の寄進、米子城主代々の崇敬等も記録に残る。長い伝承と歴史をもった社である。山頂の御社殿は1936年(昭和11年)再建のものであり、総台湾桧造りで屋根は銅板葺き、弓浜地方随一を誇る。御祭神の少彦名命は、神代の昔、大己貴命(大国主命)と共にこの国をひらき、人々に医療の法を教え、禁厭の術を授け、万病よりお救いになった神であり、その尊い御神徳は古事記、日本書紀に記されている通りである。後に常世の国に御渡りになったその最後の地がこの粟嶋である。」

鳥取県米子市彦名町1405

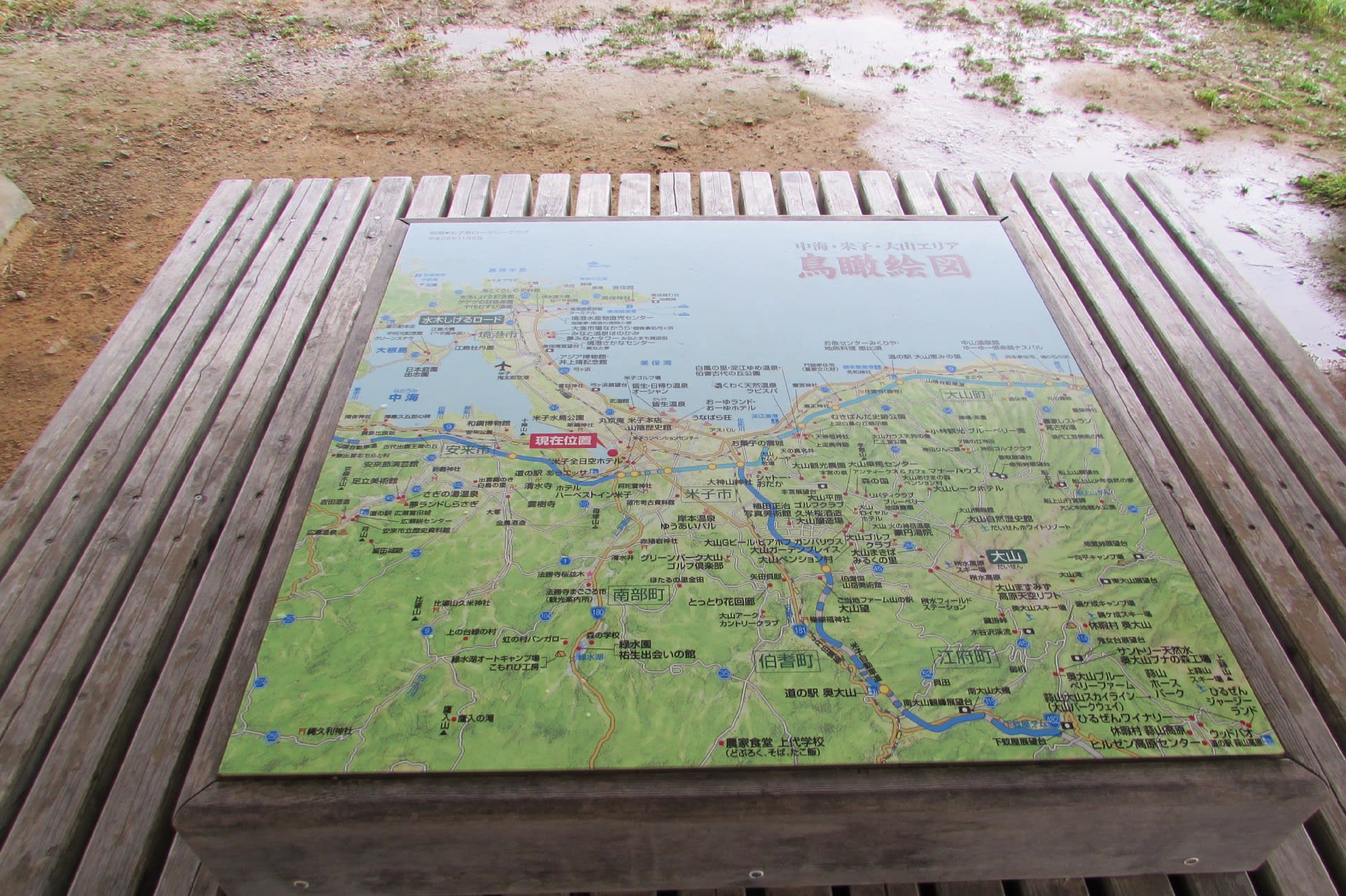

map

粟嶋神社の歴史

「古代、粟島は中海に浮かぶ島だった。神が宿る山、神体山として山全体が信仰された。200年頃、神功皇后三韓征討の時、産月に当たり、粟嶋神社に使者を遣わして安産を御祈願された。帰路、皇子ご誕生(応神天皇)のお礼として母子人形(母子雛)が奉納された。733年出雲国風土記に、『粟島にシイ、マツ、モチなどの樹木が生い茂っている』と出ている。伯耆国風土記の逸文にも記載がある。750年粟島りまわりに人々が住み始める。1331年、粟嶋神社は、小さな社殿ができた。1520年尼子経久が弓浜半島一帯で毛利軍と戦った時、粟嶋神社が焼失した。1524年尼子経久が粟嶋神社の社殿を再建した。1607年米子城主中村一忠が粟嶋神社の社殿を再建した。又、25石7斗を寄進、更に粟島の一山竹木すべてを神領として寄進した。その後度々火災等があり、再建した。

粟嶋神社の自然と伝説

「粟嶋(米子市指定名勝)は標高36mの小山です。かつては中海に浮かぶ小島でしたが、江戸時代中頃、周辺の新田開発のため開拓され、地続きとなりました。山全体がご神体とされ、神殿は麓にあったといわれています。現在は187段の登りきった山頂に、銅板葺きの堂々とした社殿があり、少彦名命が祀られています。

社叢(鳥取県指定天然記念物)となっているこの山の植生は、スタジイ、タブノキ、マチノキなどの高木、ヤブツバキ、カクレミノ、ネズミモチなどの中低木と樹種に富んでいます。中海側の斜面にみられるツヅ科のシャンシャンボは数多く群生し、うっそうとした独特の景観をつくりだしています。林床にはツワブキ、ベニシダ、テイカカズラなどの下草が群生しています。この地方では数少ない天然の照葉樹林です。

粟嶋神社に隣接した彦名開拓地は、日本有数の野鳥生息地です。コハクチョウの集団越冬地の世界南現地であり、絶滅の可能性もあるものも含め、多くの珍しい野鳥の宝庫となっています。

中海も含めた粟嶋の風景の美しさは今も昔も変わりません。江戸時代文政年間にうたわれた米子八景のなかで粟嶋は、『粟嶋秋月』として、『うき雲をはらひし風邪をあは島のしまにのこして月ぞすみける』と詠まれています。」

「米子」の地名発祥伝承の地

「昔、粟嶋村に住む長者には、長い間子どもがいませんでした。88歳になったとき初めて子どもを授かり、その子孫はたいそう繁栄したといいます。そこで縁起のいい『八十八の子』にちなんで『米子』の地名がついたという言い伝えがあります。」

八百比丘尼の伝説

「山麓の西側に『静の岩屋』とよばれる洞穴があります。むかし、このあたりの猟師の集まりで出た珍しい肉を、一人の娘が食べてしまいました。それは不老不死になるという人魚の肉でした。年をとらなくなってしまった娘は世をはかなみ、尼さんとなって800歳で亡くなるまで、この洞穴の中ですごしたという話が伝わっています。」

鳥居

「粟嶋は『伯耆国風土記』逸文にも記載されている島で、『出雲国風土記』意宇郡条にも『北の入海「(中海及び宍道湖)』に面すると記され、中海に浮かぶ小島でした。

特に、宝暦年間(1751年~1764年)に後藤治部左衛門は、砂山を崩し、米川を利用し用水へ流して中海を埋め立て,新田化する『流し新田』を中心に、沿岸部に大規模な新田造成を行いました。

この開発により海岸線は海側に前進し、粟島は陸続きとなりました。

粟嶋神社に向かう『一の鳥居』は、もともとは、内浜街道から粟島に向かう道の起点あたりにあったといわれ、一の鳥居から粟島までは渡し舟で往来が行われ、舟渡し賃が『三文』であったので『三文渡し』と呼ばれていました。

江戸時代中期の新田開発で鳥居と粟島に向かう道をまたぐように立っていました。

その後、1965年(昭和40年)頃に道路幅の拡張工事により大部分が撤去され一部(鳥居の西側片方の柱半分の基部)が記念として残されていましたが、2016年(平成28年)に交通の妨げになるため撤去され粟嶋神社の境内に移設されたものです。

なお、鳥居のあった位置を現地に表示しています。この鳥居は、江戸時代の弓ヶ浜の様子や先人たちの新田開発の歴史を物語っています。」

社標

石碑

石灯籠

手水舎

社務所

狛犬

二の鳥居

御祈祷所

参道、187段の階段

石灯籠

神門

御神像

伊勢神宮遥拝所

神輿舎

拝殿

狛犬

石灯籠、ねずみと兎の彫刻が施されています。

本殿

出雲大社遥拝所

豊受宮

御岩宮祠