2015年10月6日、下呂温泉に宿泊し、朝食後街並みを散策しました。ホテル山形屋は飛騨川の東で温泉街の北側に位置しますので、時計周りに散策します。

薬師坂

湯の街通り

常夜塔

鷺の足湯

下呂発温泉博物館

加恵瑠神社

湯の街通り

左に曲がって、東に進みます。

子守地蔵尊

飛騨屋久兵衛の墓の説明書

温泉寺の参道の階段

温泉寺からの眺め

温泉寺

臨済宗妙心寺派の寺院です。

由緒書より「文永2年(1265)白鷺に化身し、温泉の湧出を知らせた薬師如来を本尊とするのが、醫王霊山温泉寺です。武川久右衛門倍良が、萩原・禅昌寺八世剛山和尚を中興開山に迎え、再興した寺です。この下呂温泉を草津・有馬とともに天下三名泉として初めて全国に紹介したのが、室町時代の五山僧・万里集九です。その後、江戸・明治・昭和にかけて温泉寺は病気療養の湯治客の湯治場として薬師如来の信仰とともに現在に至っています。温泉寺の魅力は、何といってもその静かなたたずまいではないでしょうか。高台の静けさと、心安らぐ景観が、観光の合間にほっと一息つける空間となっています。」

下呂市湯之島

map

山門

鐘楼

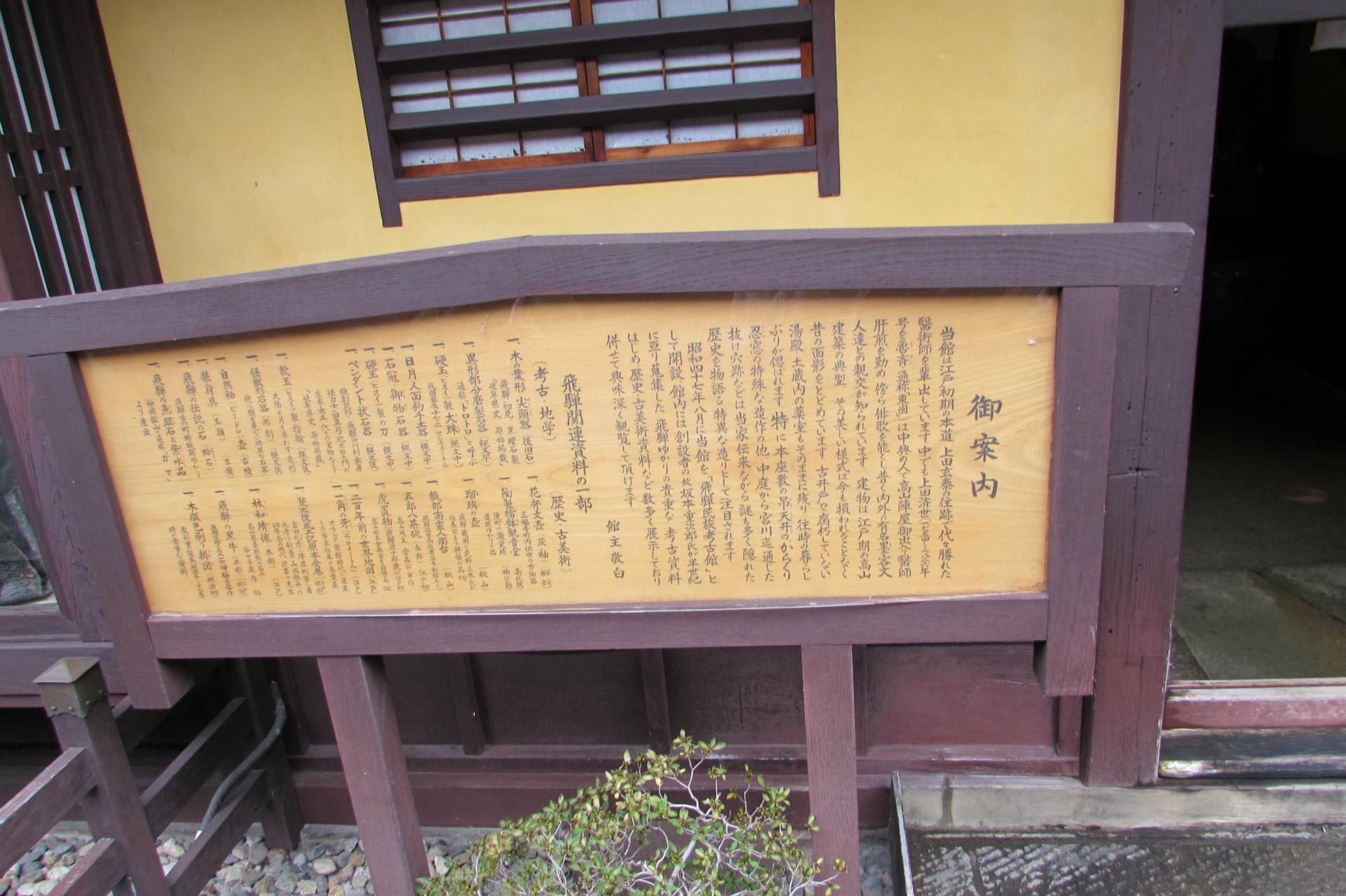

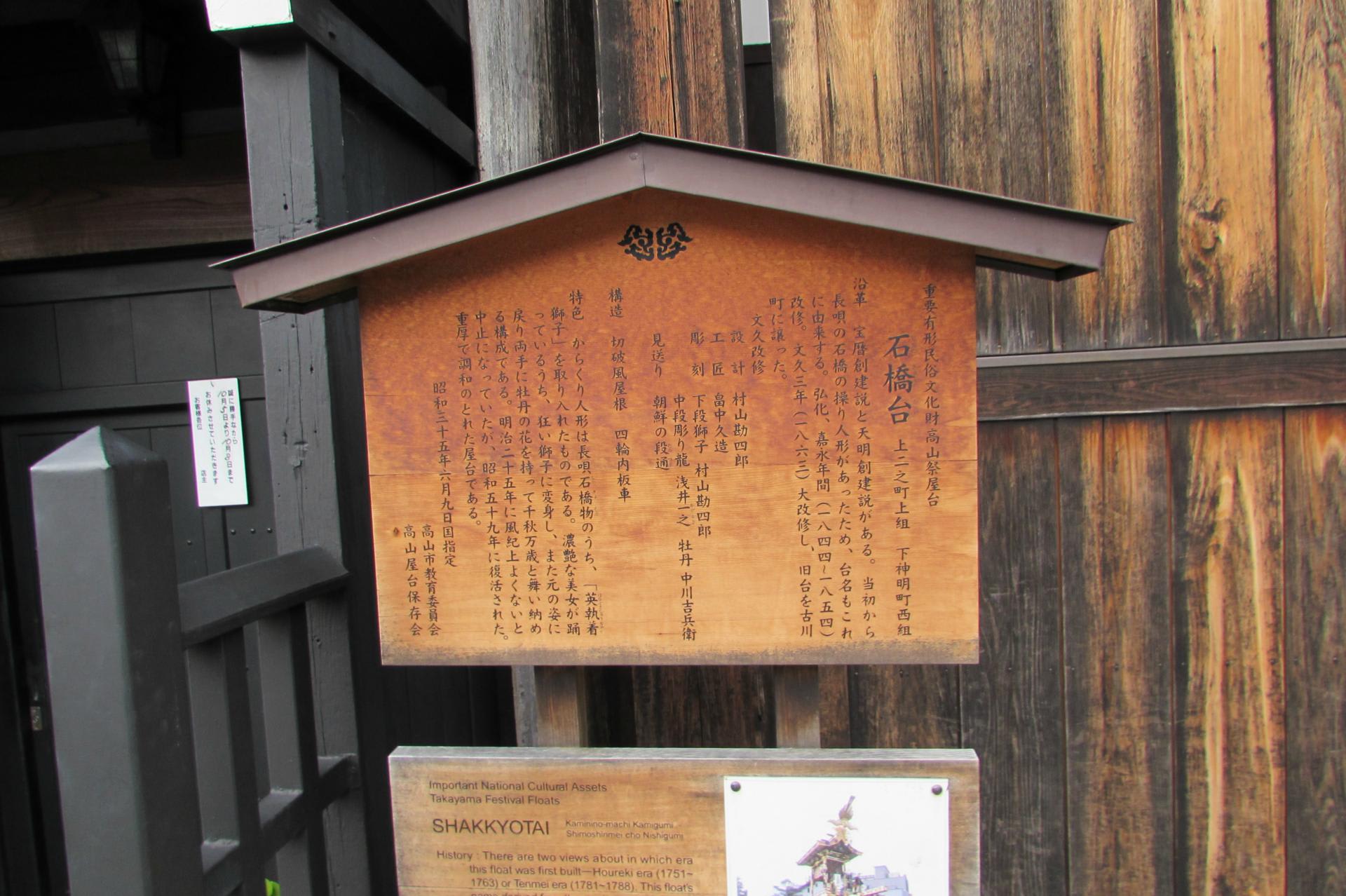

説明書

観音堂

本堂

旧飛騨屋邸地蔵堂

湯掛薬師

飛騨地方の水屋

稲荷神社

白鷺の湯

日本三名泉発祥の地

白鷺坂

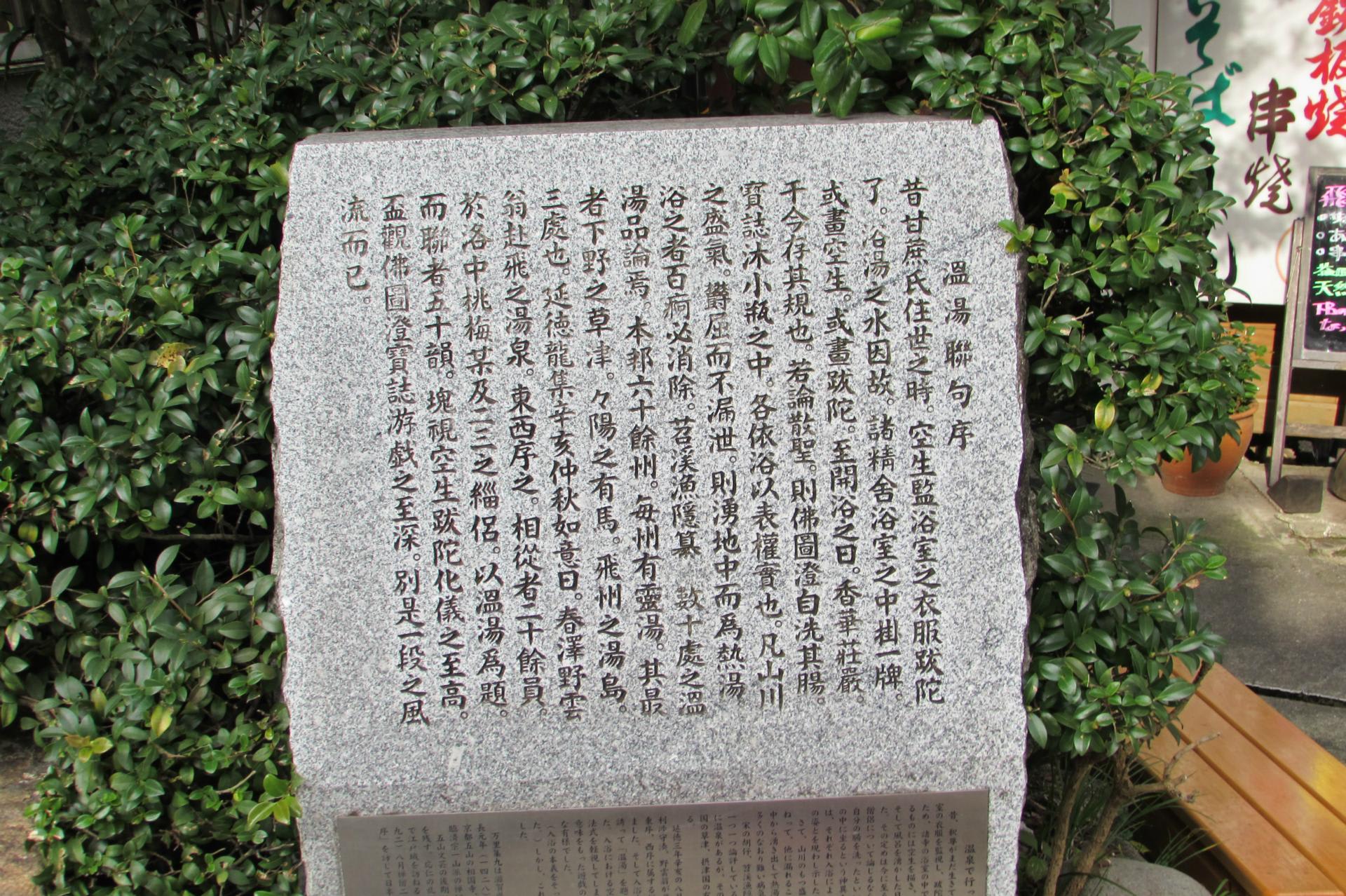

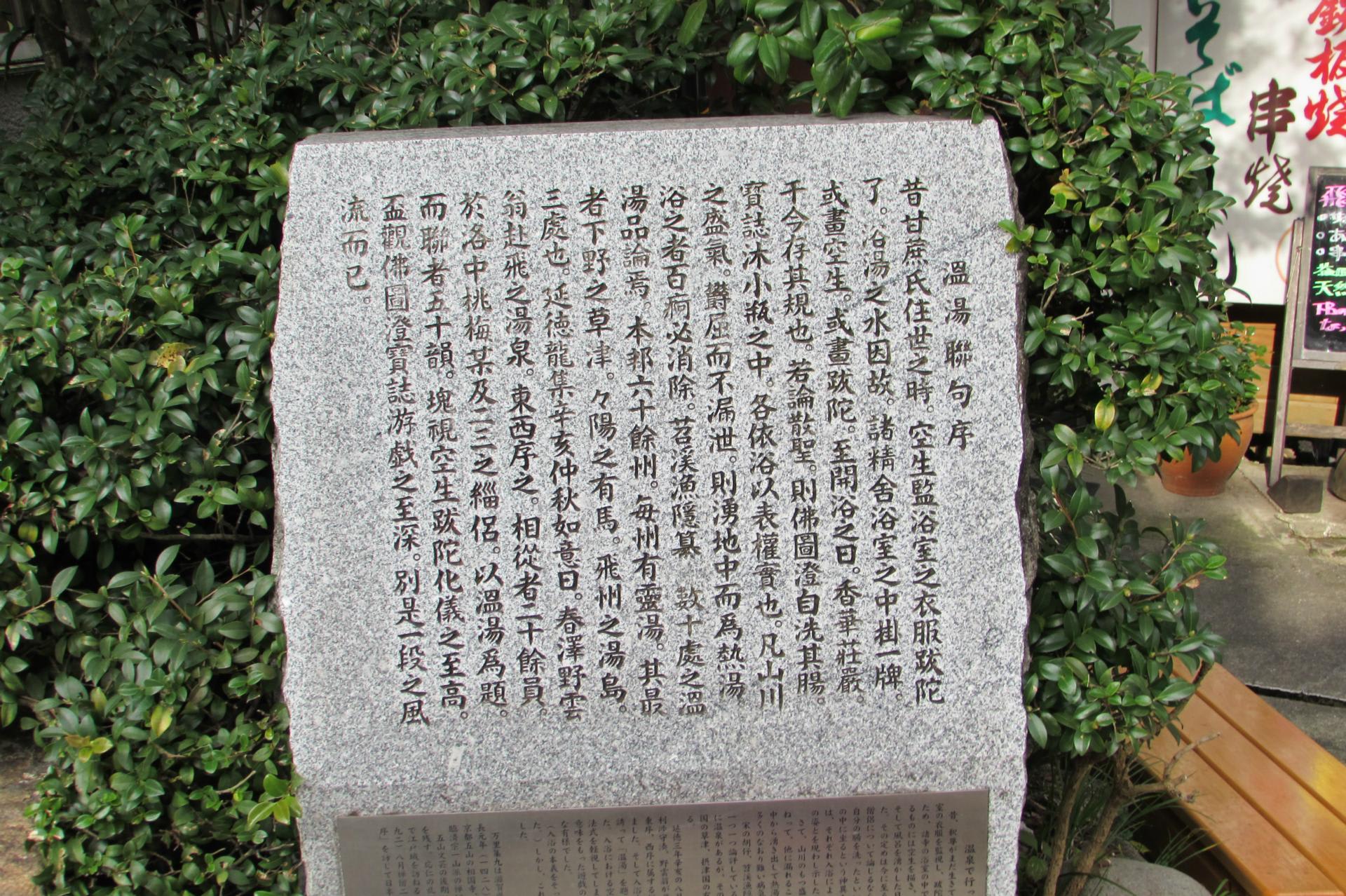

歌碑

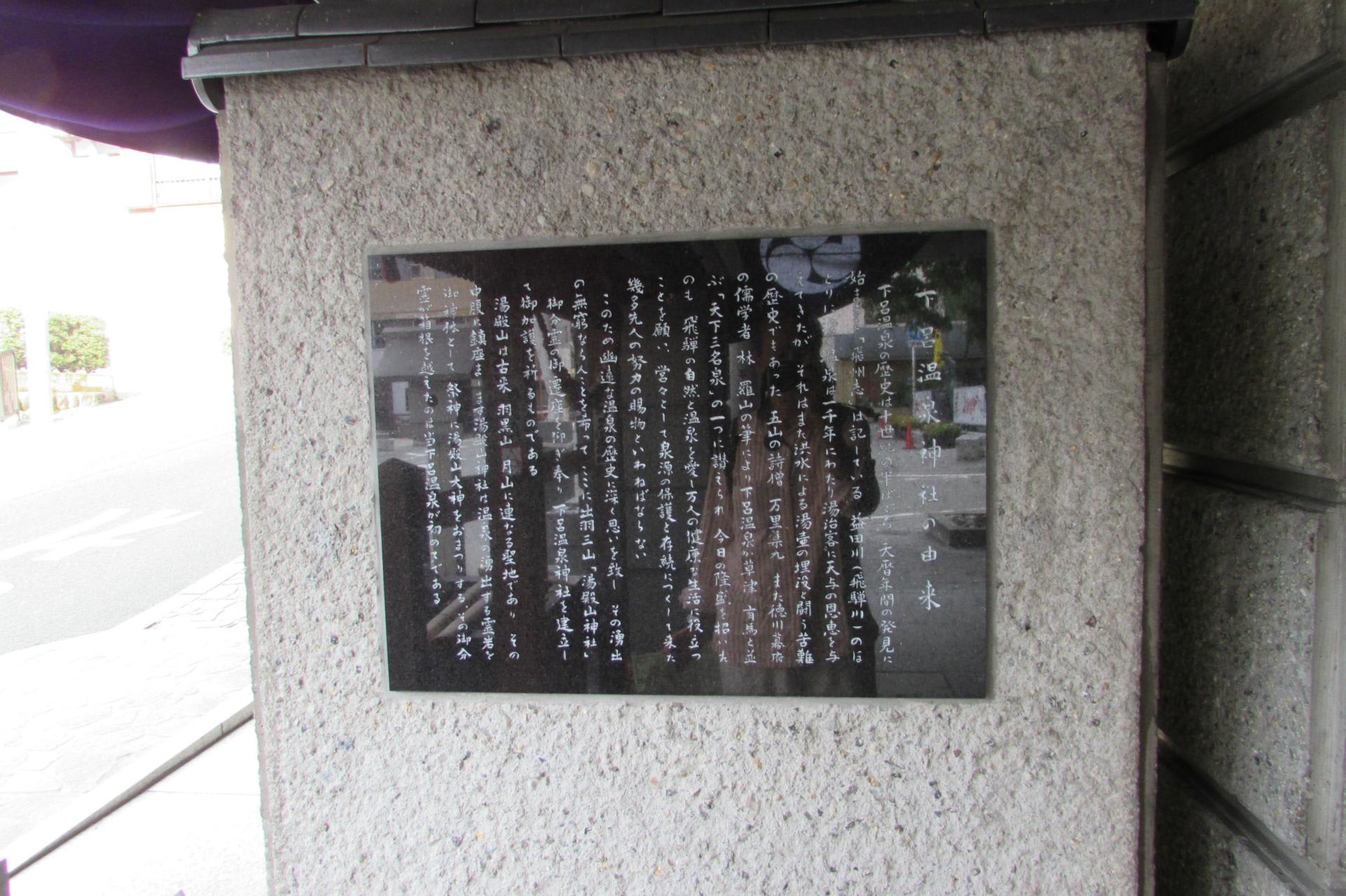

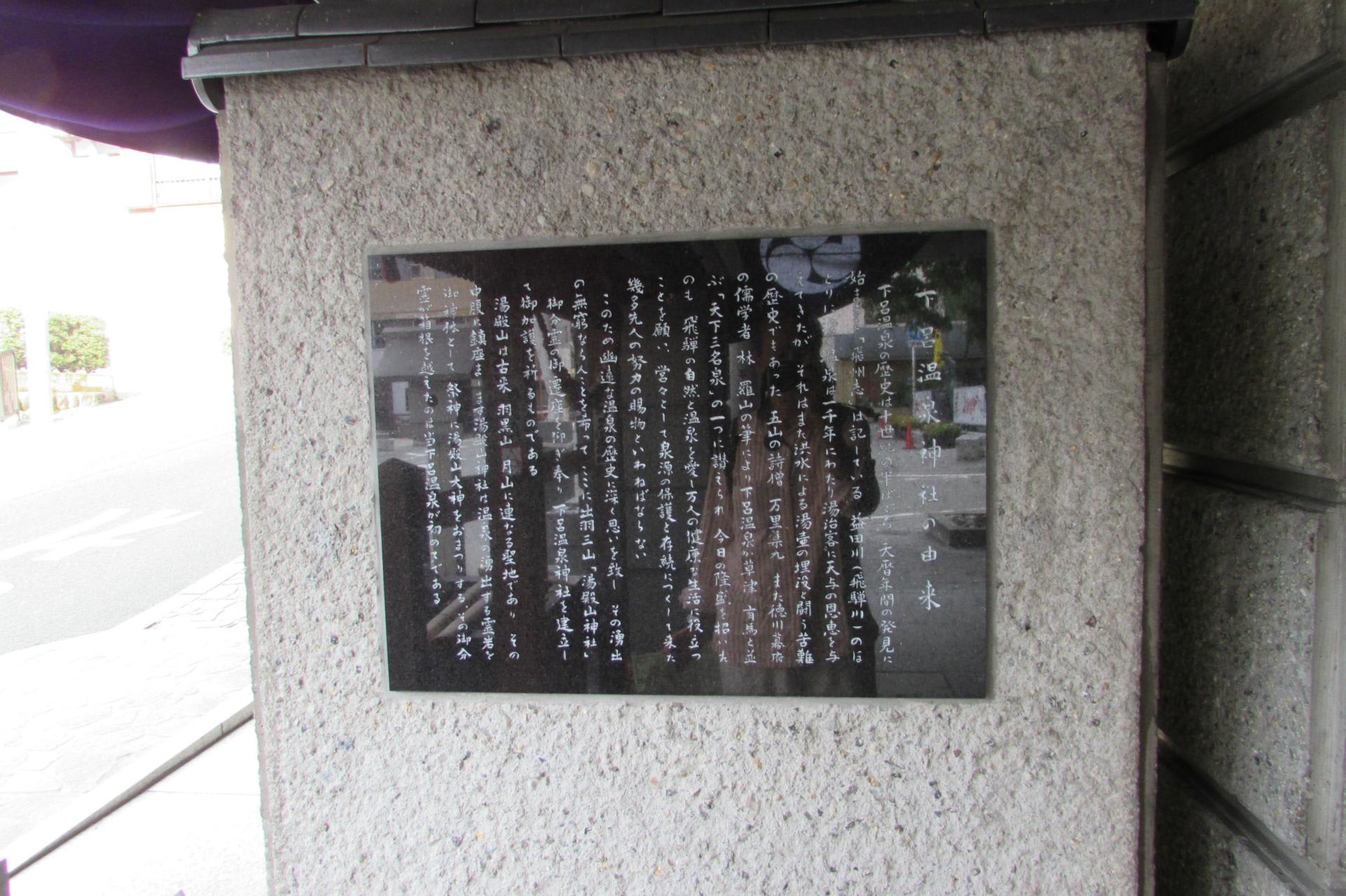

温泉神社

阿多野通り

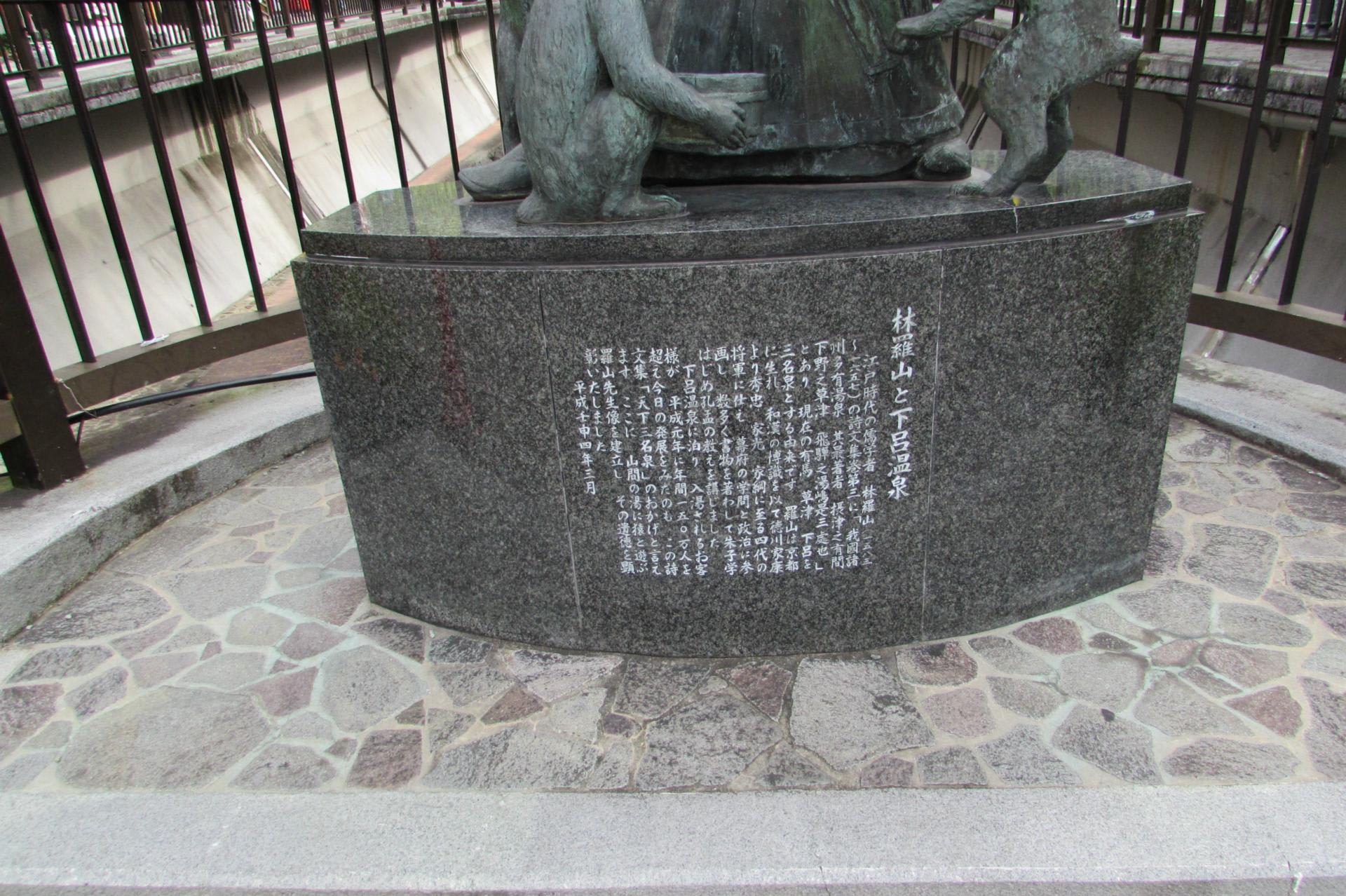

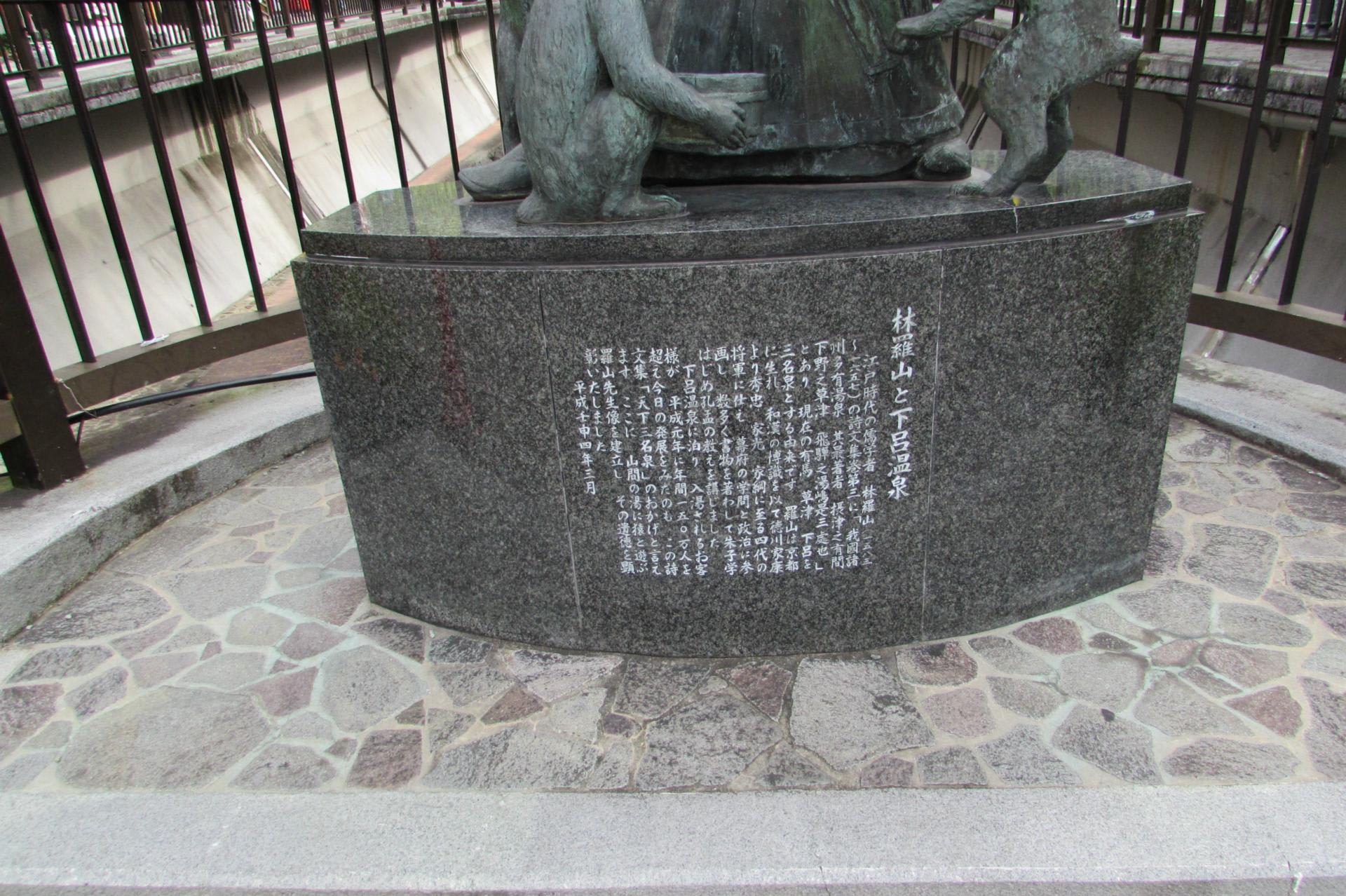

林羅山の像、白鷺橋

万里集九の像

チャップリン像

せせらぎの小径

雅の足湯

歌碑

湯之島橋

下呂大橋

飛騨川

河川敷の温泉塔

山形屋

いでゆ朝市(温泉街の東側の合掌村の横にあります)、朝7時より地元の農産物などを販売しています。ホテルでチェックアウトした後で立ち寄りました。

薬師坂

湯の街通り

常夜塔

鷺の足湯

下呂発温泉博物館

加恵瑠神社

湯の街通り

左に曲がって、東に進みます。

子守地蔵尊

飛騨屋久兵衛の墓の説明書

温泉寺の参道の階段

温泉寺からの眺め

温泉寺

臨済宗妙心寺派の寺院です。

由緒書より「文永2年(1265)白鷺に化身し、温泉の湧出を知らせた薬師如来を本尊とするのが、醫王霊山温泉寺です。武川久右衛門倍良が、萩原・禅昌寺八世剛山和尚を中興開山に迎え、再興した寺です。この下呂温泉を草津・有馬とともに天下三名泉として初めて全国に紹介したのが、室町時代の五山僧・万里集九です。その後、江戸・明治・昭和にかけて温泉寺は病気療養の湯治客の湯治場として薬師如来の信仰とともに現在に至っています。温泉寺の魅力は、何といってもその静かなたたずまいではないでしょうか。高台の静けさと、心安らぐ景観が、観光の合間にほっと一息つける空間となっています。」

下呂市湯之島

map

山門

鐘楼

説明書

観音堂

本堂

旧飛騨屋邸地蔵堂

湯掛薬師

飛騨地方の水屋

稲荷神社

白鷺の湯

日本三名泉発祥の地

白鷺坂

歌碑

温泉神社

阿多野通り

林羅山の像、白鷺橋

万里集九の像

チャップリン像

せせらぎの小径

雅の足湯

歌碑

湯之島橋

下呂大橋

飛騨川

河川敷の温泉塔

山形屋

いでゆ朝市(温泉街の東側の合掌村の横にあります)、朝7時より地元の農産物などを販売しています。ホテルでチェックアウトした後で立ち寄りました。