2016年3月13日、八幡会館前の駐車場に自動車をとめ、柏原八幡宮にお参りした後、柏原の街を散策しました。

map

柏原大神宮

拝殿

絵馬が掛けられています。本殿は小川を挟んで東です。気付きませんでした。

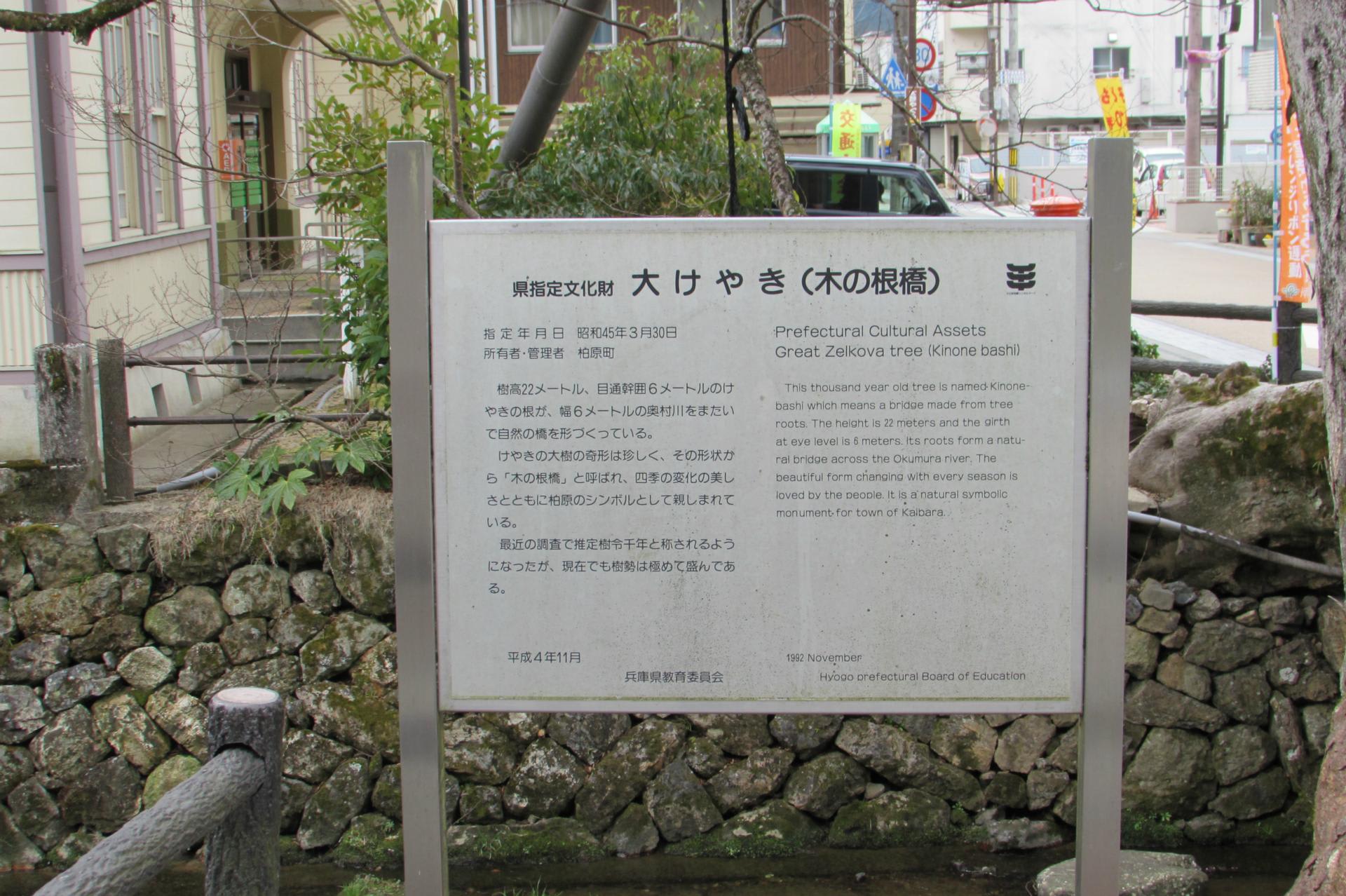

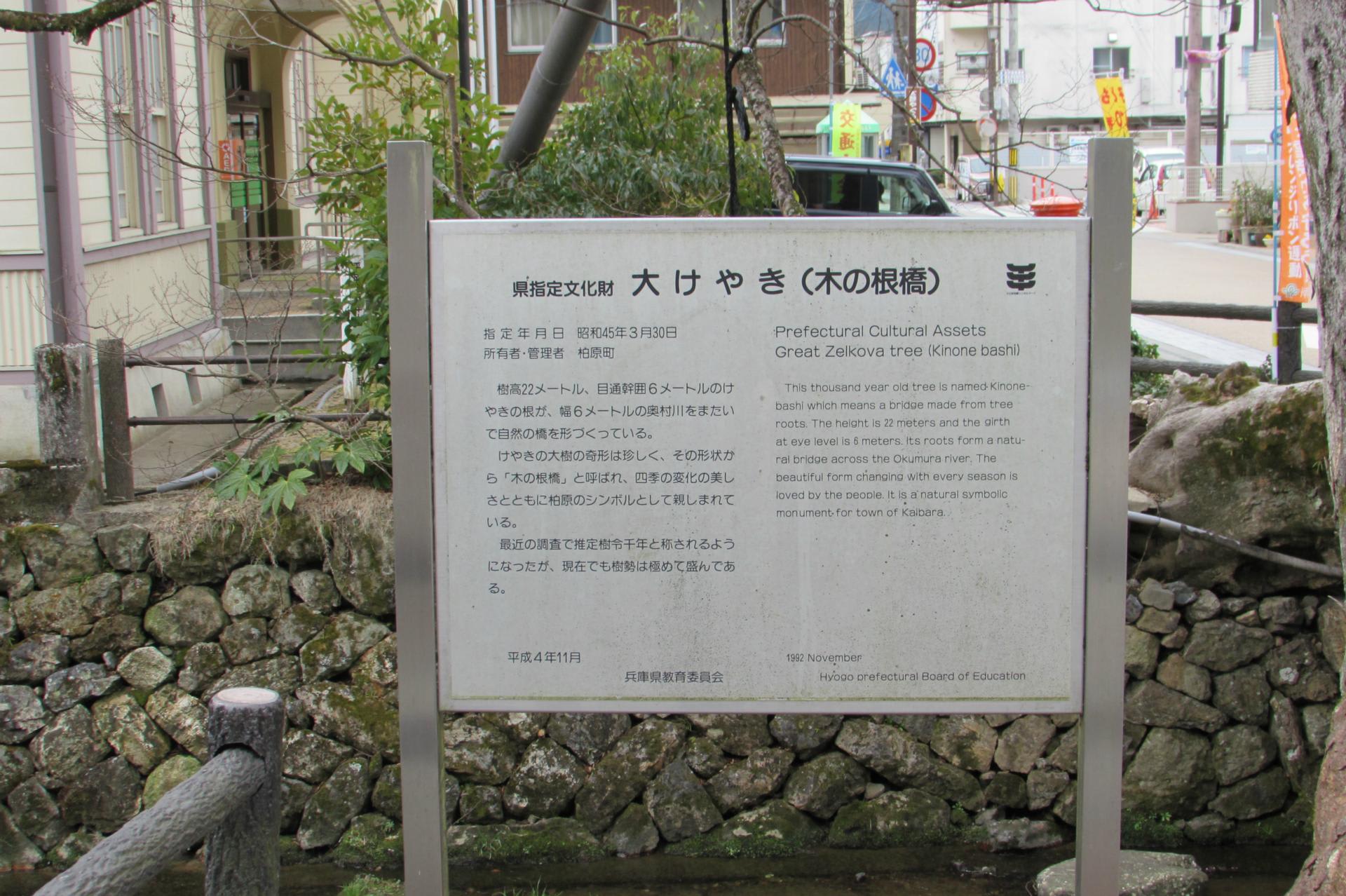

大ケヤキ「木の根橋」

「樹齢千年とも推定される大ケヤキの根が、幅8mの奥村川をまたいで自然の橋をかたちづくっています。昭和45年に県の天然記念物に指定されています。」

織田神社

「織田信勝を祀った神社です。信勝は8歳で柏原藩三代目の藩主となりましたが、28歳の若さで亡くなりました。跡継ぎがなかったためお家断絶となりました。信勝の母が邸跡に建てた霊廟が、文政年間に現在の場所に移されました。」

丹波市役所柏原支所

「旧柏原街役場で昭和初期の洋館です。」

木の根橋

安藤広太郎胸像

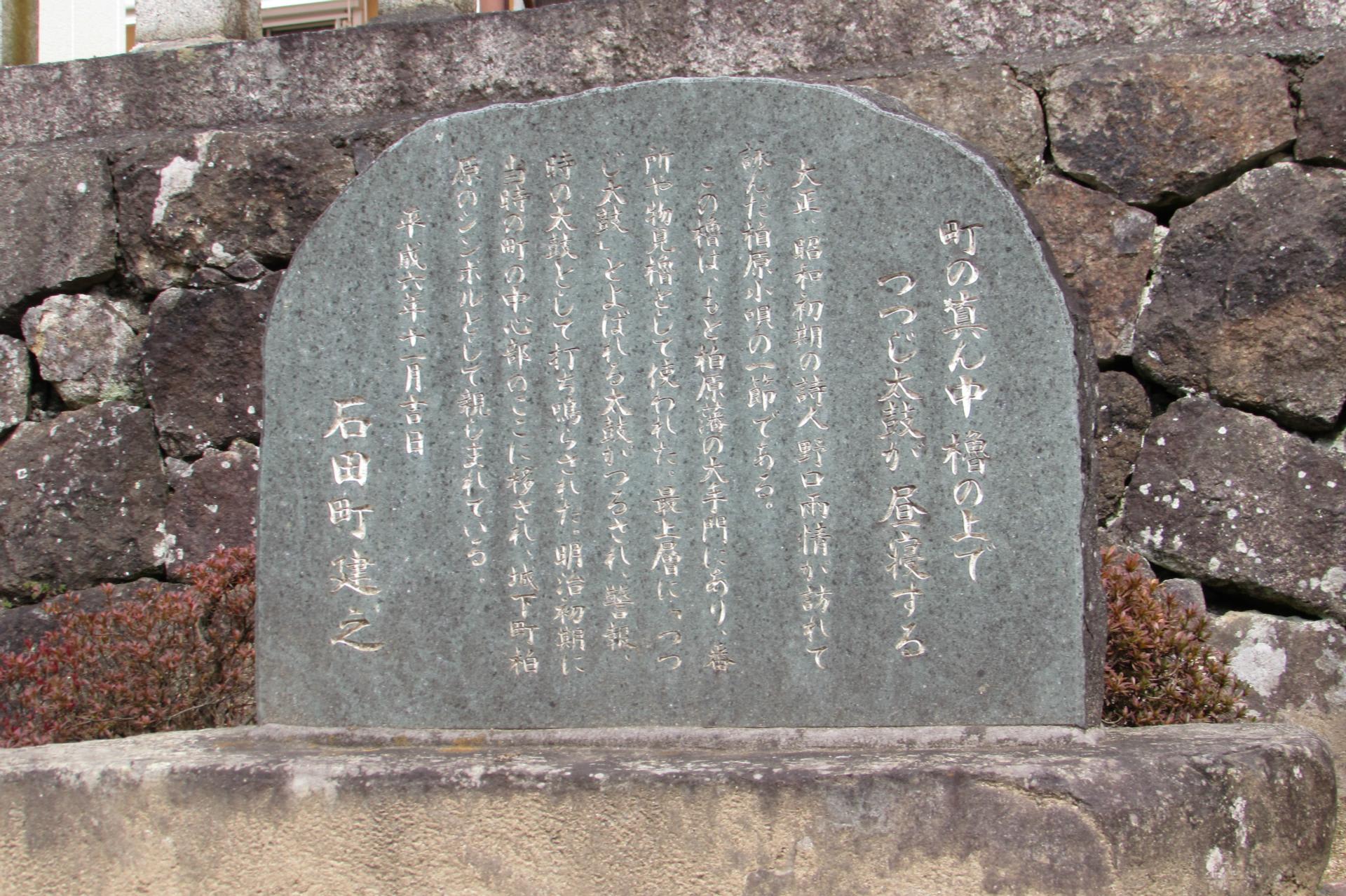

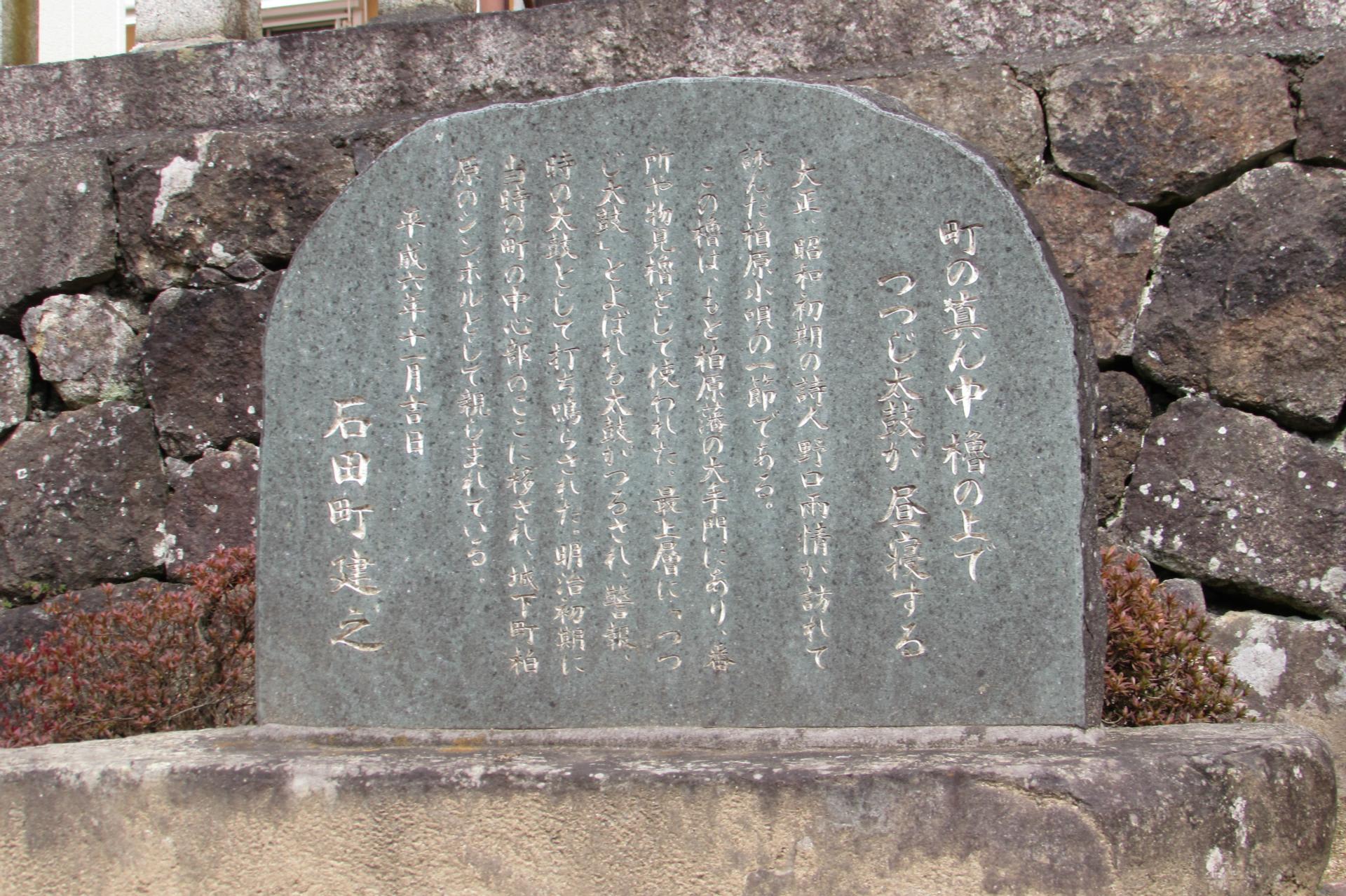

太鼓やぐら

map

『江戸時代に建てられた3階建てのやぐらです。最上階には「つつじ太鼓」という大太鼓があり、時報や火事大水等の警報、登城の合図、参勤交代で江戸から藩主が帰藩した時などに打ち鳴らされました。』

大歳神社

建勲神社

map

柏原藩陣屋跡(国指定史跡)

map「柏原藩陣屋跡は、正徳4年(1714)に初代藩主織田信休によって造営された柏原藩主織田氏の居館跡である。造営当初の建物は文政元年(1818)の火災で焼失し、文政3年(1820)頃に再建されたものが現存する御殿である。現在は表御殿と長屋門が残るだけであるが、門から御殿玄関へと続く構えは全国的に類例が少なく、近世大名の居館を考えるうえでも貴重な遺構として国の史跡に指定されている。」

柏原藩主織田家旧邸長屋門(県指定文化財)

たんば黎明館(県指定文化財)

「明治18年(1885)に現在地に建設された。その後氷上第一高等小学校、郡立柏原病院の建物となり、同42年郡立柏原高等女学校校舎として使用された。校舎は木造2階建であり、屋根は寄棟造で桟瓦葺、外壁は下見板張りで、壁には胴蛇腹、軒蛇腹をつけ、外に面する窓はガラスの上下窓で、窓台とモールディング付き窓枠からなっている。玄関ポーチは2階建で西正面中央に位置し、1階は吹放しポーチ、2階は室内である。屋根は切妻造で、正面側をペディメントとする。柱は石造の柱礎の上にたち、円柱で中間部に繊細なフルーディングをつける。柱頭はイオニア風の形態である。明治初期に建設された擬洋風建築にみられる形式がよく保存され、近代初等教育施設の建築物として兵庫県下では最古の部類に属する貴重な校舎である。」

生田克巳先生顕彰碑

大門橋

map

柏原大神宮

拝殿

絵馬が掛けられています。本殿は小川を挟んで東です。気付きませんでした。

大ケヤキ「木の根橋」

「樹齢千年とも推定される大ケヤキの根が、幅8mの奥村川をまたいで自然の橋をかたちづくっています。昭和45年に県の天然記念物に指定されています。」

織田神社

「織田信勝を祀った神社です。信勝は8歳で柏原藩三代目の藩主となりましたが、28歳の若さで亡くなりました。跡継ぎがなかったためお家断絶となりました。信勝の母が邸跡に建てた霊廟が、文政年間に現在の場所に移されました。」

丹波市役所柏原支所

「旧柏原街役場で昭和初期の洋館です。」

木の根橋

安藤広太郎胸像

太鼓やぐら

map

『江戸時代に建てられた3階建てのやぐらです。最上階には「つつじ太鼓」という大太鼓があり、時報や火事大水等の警報、登城の合図、参勤交代で江戸から藩主が帰藩した時などに打ち鳴らされました。』

大歳神社

建勲神社

map

柏原藩陣屋跡(国指定史跡)

map「柏原藩陣屋跡は、正徳4年(1714)に初代藩主織田信休によって造営された柏原藩主織田氏の居館跡である。造営当初の建物は文政元年(1818)の火災で焼失し、文政3年(1820)頃に再建されたものが現存する御殿である。現在は表御殿と長屋門が残るだけであるが、門から御殿玄関へと続く構えは全国的に類例が少なく、近世大名の居館を考えるうえでも貴重な遺構として国の史跡に指定されている。」

柏原藩主織田家旧邸長屋門(県指定文化財)

たんば黎明館(県指定文化財)

「明治18年(1885)に現在地に建設された。その後氷上第一高等小学校、郡立柏原病院の建物となり、同42年郡立柏原高等女学校校舎として使用された。校舎は木造2階建であり、屋根は寄棟造で桟瓦葺、外壁は下見板張りで、壁には胴蛇腹、軒蛇腹をつけ、外に面する窓はガラスの上下窓で、窓台とモールディング付き窓枠からなっている。玄関ポーチは2階建で西正面中央に位置し、1階は吹放しポーチ、2階は室内である。屋根は切妻造で、正面側をペディメントとする。柱は石造の柱礎の上にたち、円柱で中間部に繊細なフルーディングをつける。柱頭はイオニア風の形態である。明治初期に建設された擬洋風建築にみられる形式がよく保存され、近代初等教育施設の建築物として兵庫県下では最古の部類に属する貴重な校舎である。」

生田克巳先生顕彰碑

大門橋