2016年7月10日、萩本陣に泊まりました。9日は岩国、柳井の町並み、山口市内、10日は朝から1日萩市内観光でした。萩本陣はJR東萩駅の東500m程の松陰神社の少し北側の小高い丘に位置しています。宿泊プランは、【一押し!SP】◆館内利用券1000円分付◆新緑の息吹とともに旅ごころも芽吹いてきた方へ♪本丸和室です。部屋条件:本丸 和室10帖◆ 10.00畳+踏込み。9980円/人です。

5本の源泉を有しており、内湯、露天風呂、サウナ風呂、寝風呂、立風呂、壺風呂、薬草湯など7つの湯船を楽しめます。アルカリ性低張性高温泉です。

山口県萩市椿東385-8

map

外観

フロント

ロビー

売店

廊下

お風呂の休憩室

エレベーターホール

室内

10畳と縁

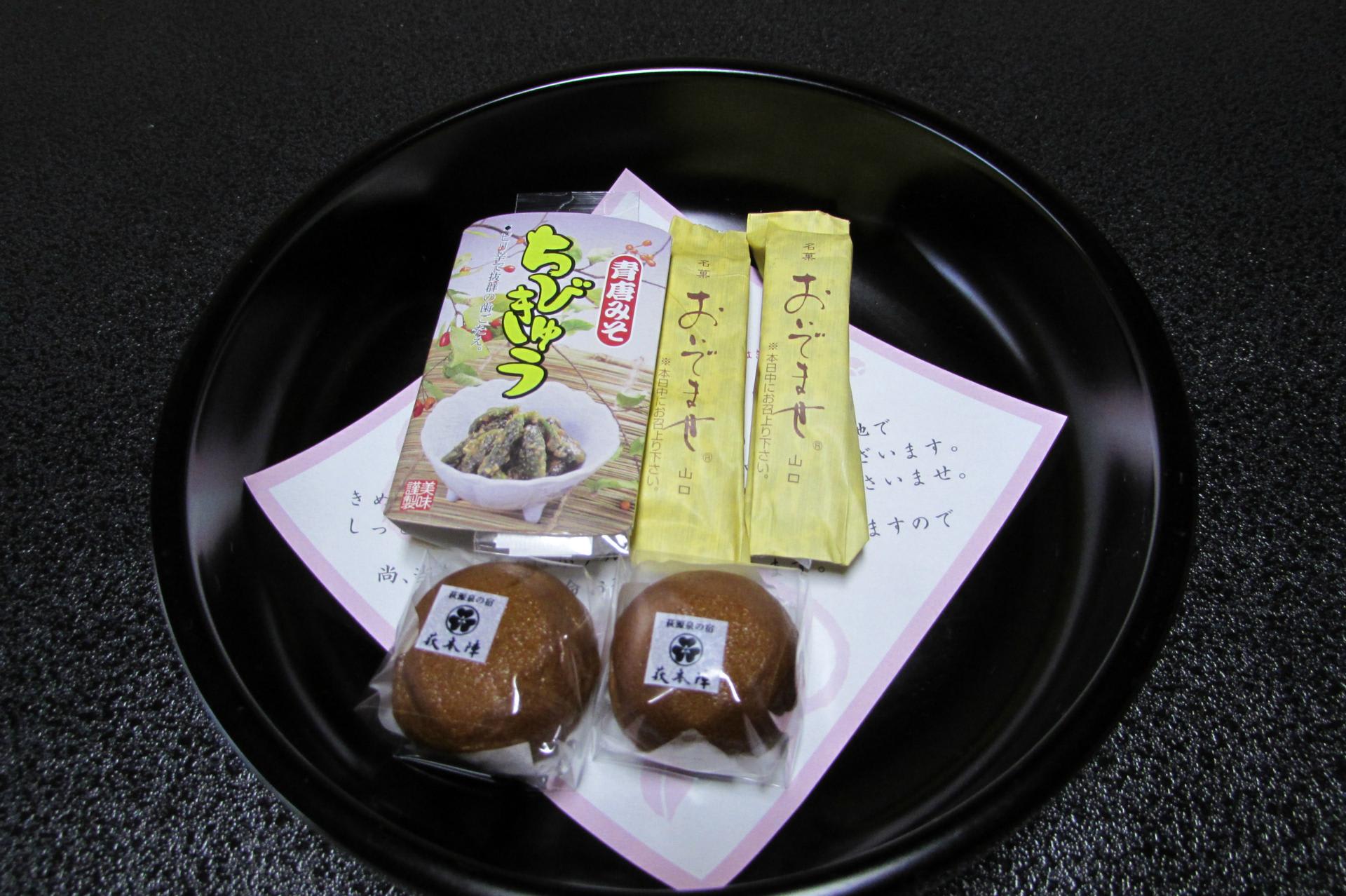

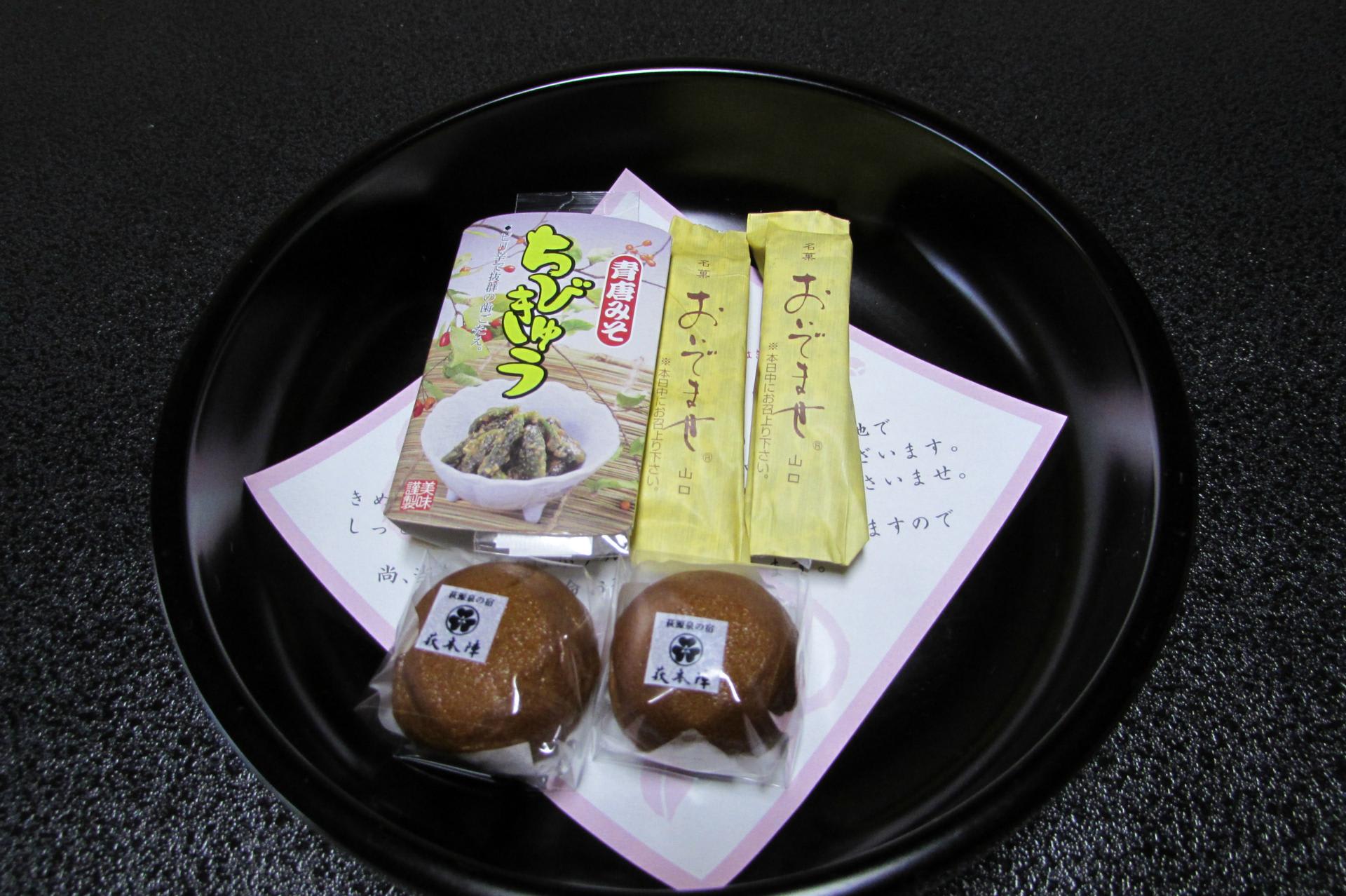

おもてなし、萩利休・おいでませ・ちびきゅう

窓からの景色、萩の町です。

夕食です。ダイニング会場です。

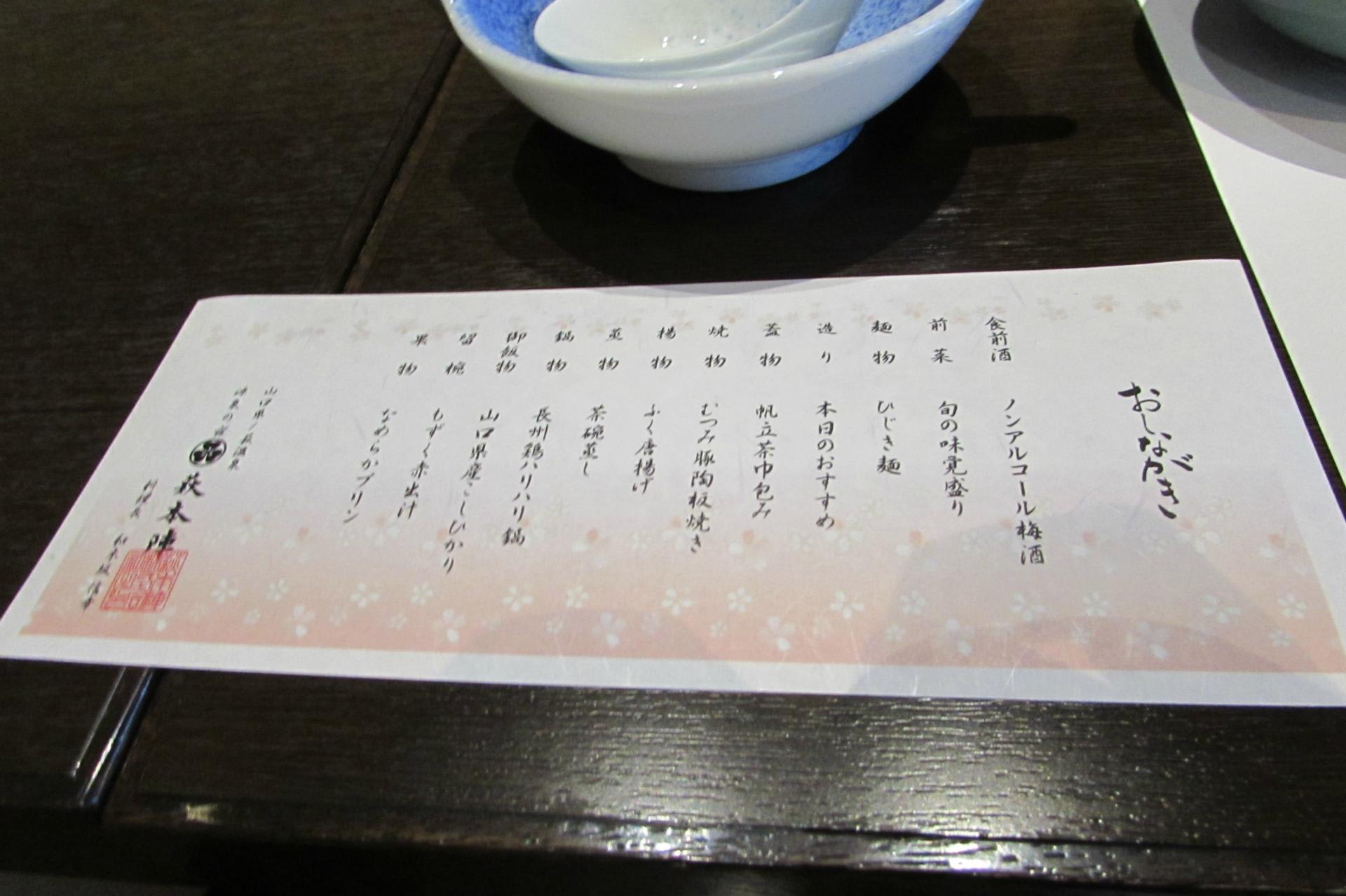

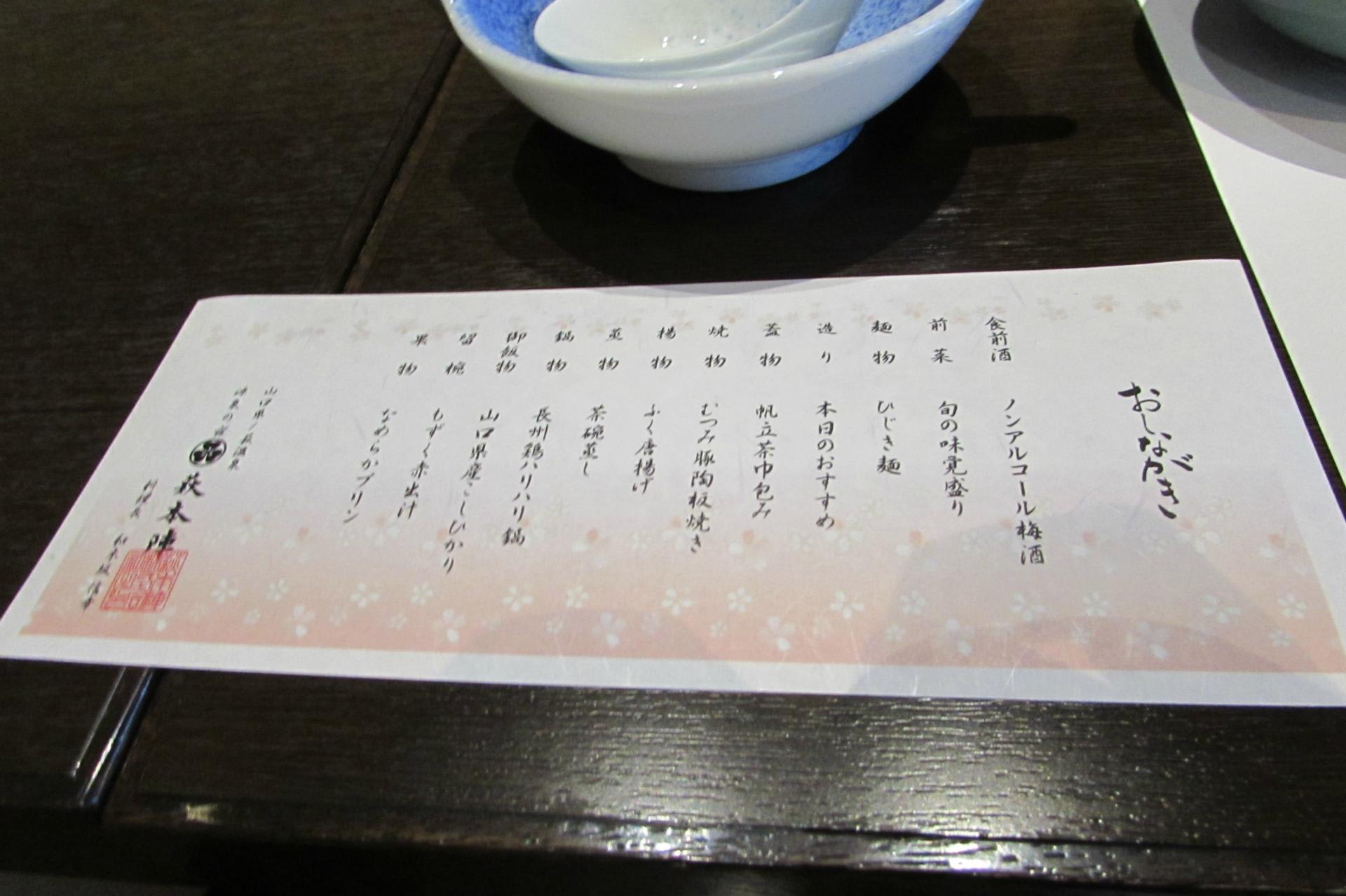

おしながき

前菜、旬の味覚盛り

ひじき麺

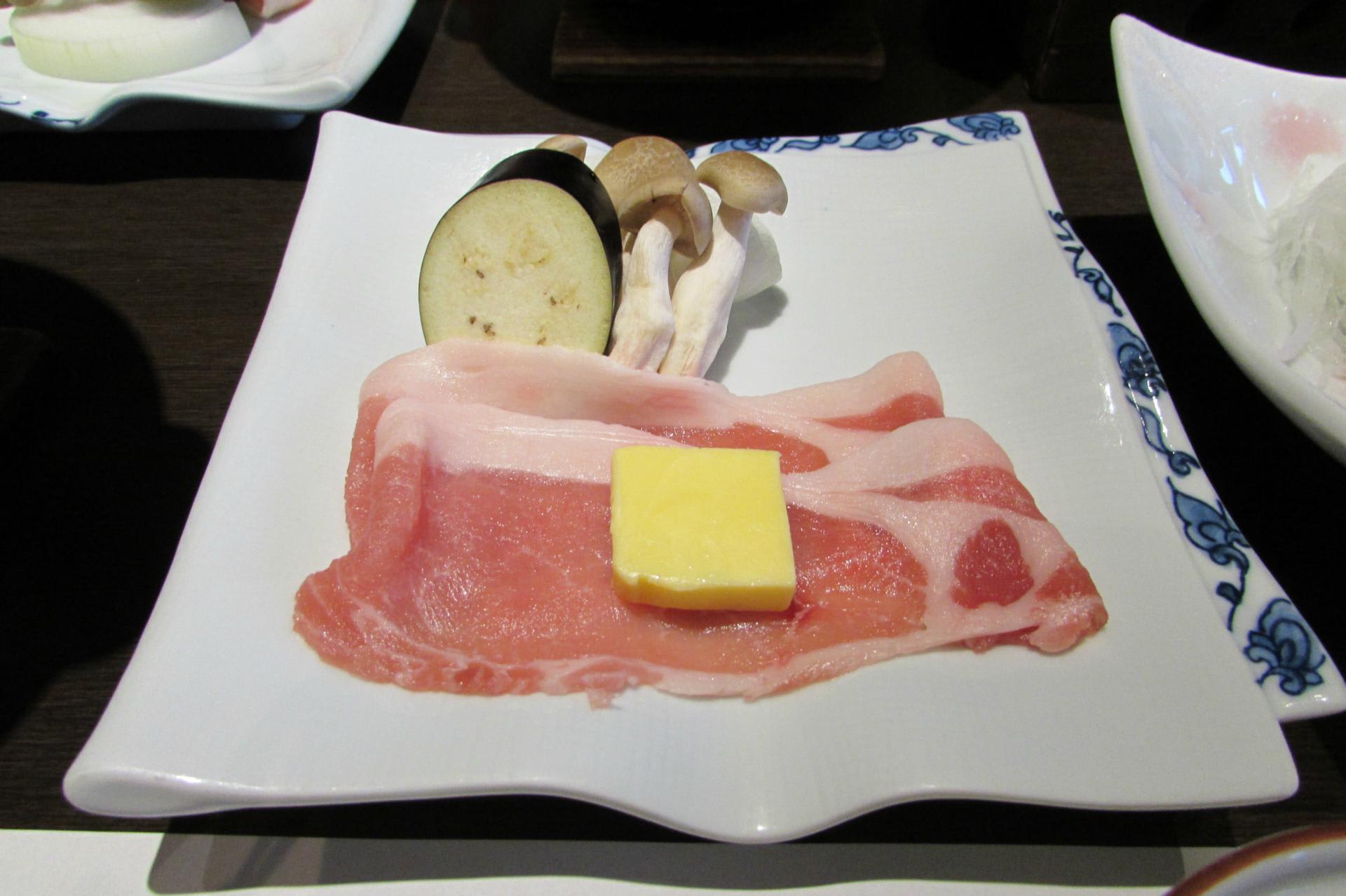

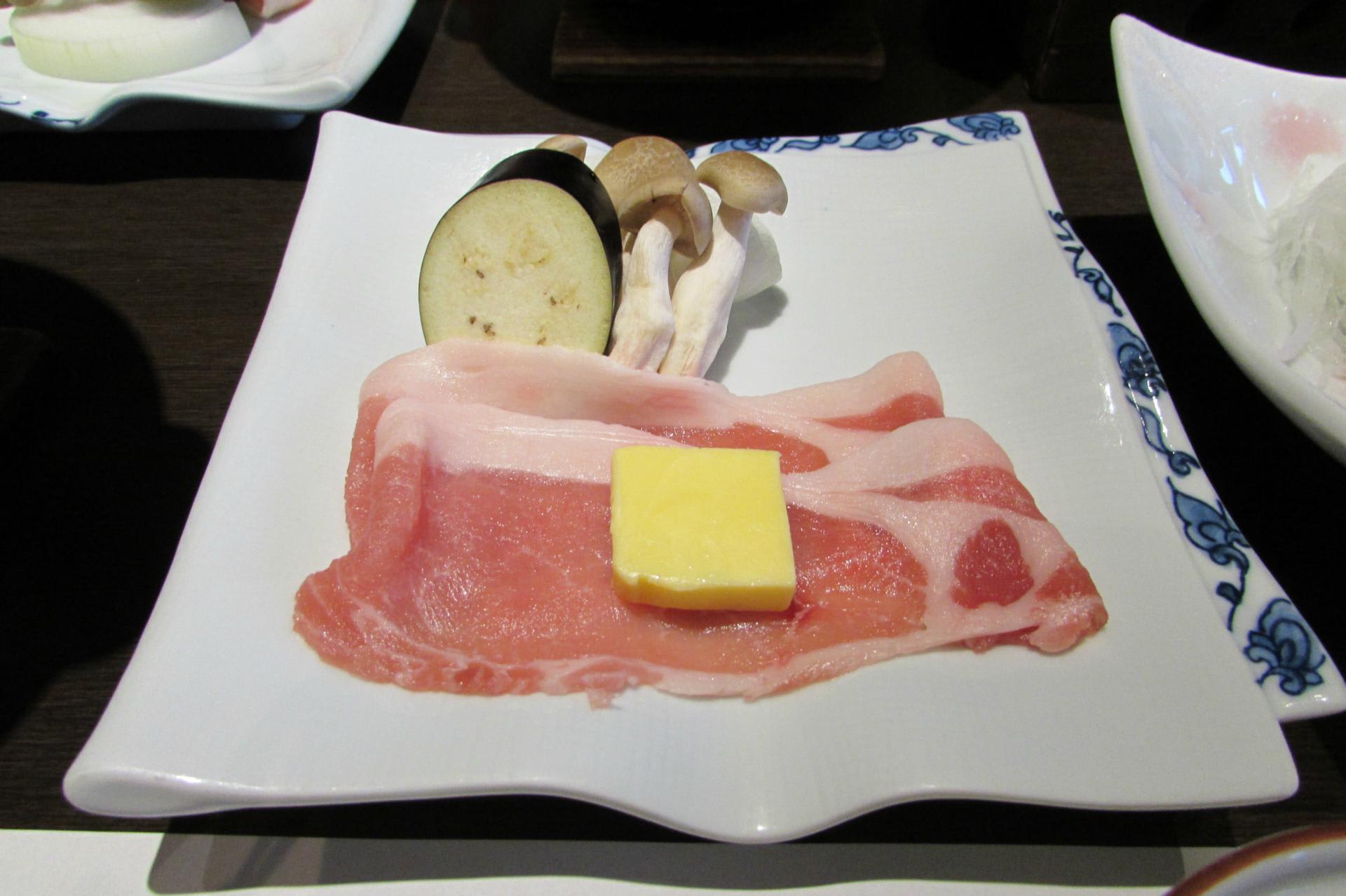

むつみ豚陶板焼き

造り

長州鶏ハリハリ鍋

蓋物、帆立茶巾包み、お椀も素敵です。

揚物、ふぐ唐揚げ

茶碗蒸し

もずく赤出汁

なめらかプリン

バラも御馳走です。

部屋からの夜景

朝食はバイキング形式です。パン食中心にしました。和食の品物も結構あります。

リーズナブルな料金で、お風呂を楽しめて、景色も良くて、料理もおいしく頂きました。部屋もよくて、スタッフの応対もいいです。又、泊まりたいホテルです。

11日、津和野によって神戸に帰ります。

5本の源泉を有しており、内湯、露天風呂、サウナ風呂、寝風呂、立風呂、壺風呂、薬草湯など7つの湯船を楽しめます。アルカリ性低張性高温泉です。

山口県萩市椿東385-8

map

外観

フロント

ロビー

売店

廊下

お風呂の休憩室

エレベーターホール

室内

10畳と縁

おもてなし、萩利休・おいでませ・ちびきゅう

窓からの景色、萩の町です。

夕食です。ダイニング会場です。

おしながき

前菜、旬の味覚盛り

ひじき麺

むつみ豚陶板焼き

造り

長州鶏ハリハリ鍋

蓋物、帆立茶巾包み、お椀も素敵です。

揚物、ふぐ唐揚げ

茶碗蒸し

もずく赤出汁

なめらかプリン

バラも御馳走です。

部屋からの夜景

朝食はバイキング形式です。パン食中心にしました。和食の品物も結構あります。

リーズナブルな料金で、お風呂を楽しめて、景色も良くて、料理もおいしく頂きました。部屋もよくて、スタッフの応対もいいです。又、泊まりたいホテルです。

11日、津和野によって神戸に帰ります。