2016年7月11日、津和野観光で弥栄神社と太鼓谷稲成神社をお参りしました。

鳥居

弥栄神社

「この神社に伝わる古典芸能神事で、鷺舞が行われ、国の重要無形民俗文化財に指定されています。」

鳥居

拝殿

本殿

大きな欅(津和野町指定天然記念物)

総霊社

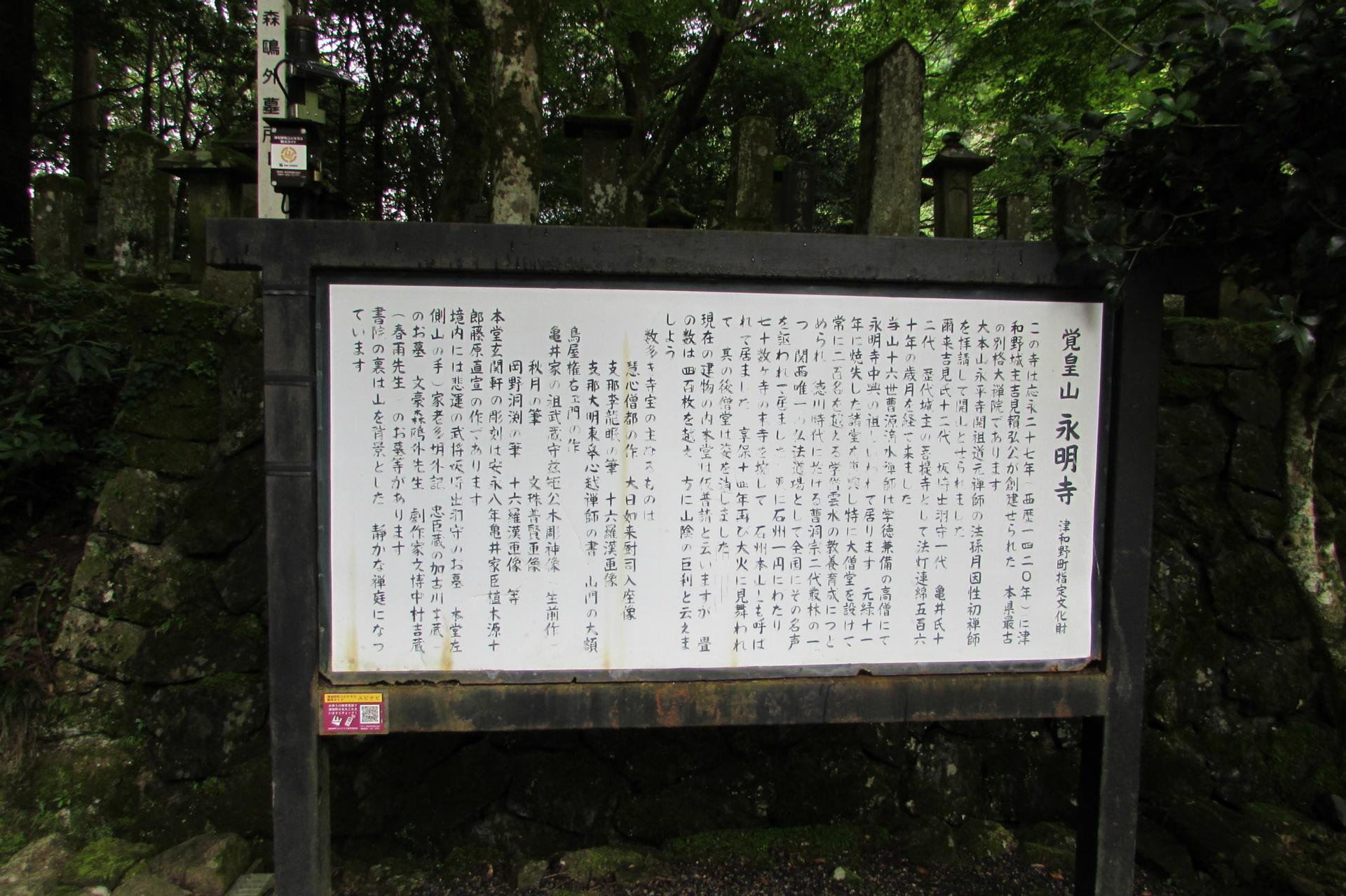

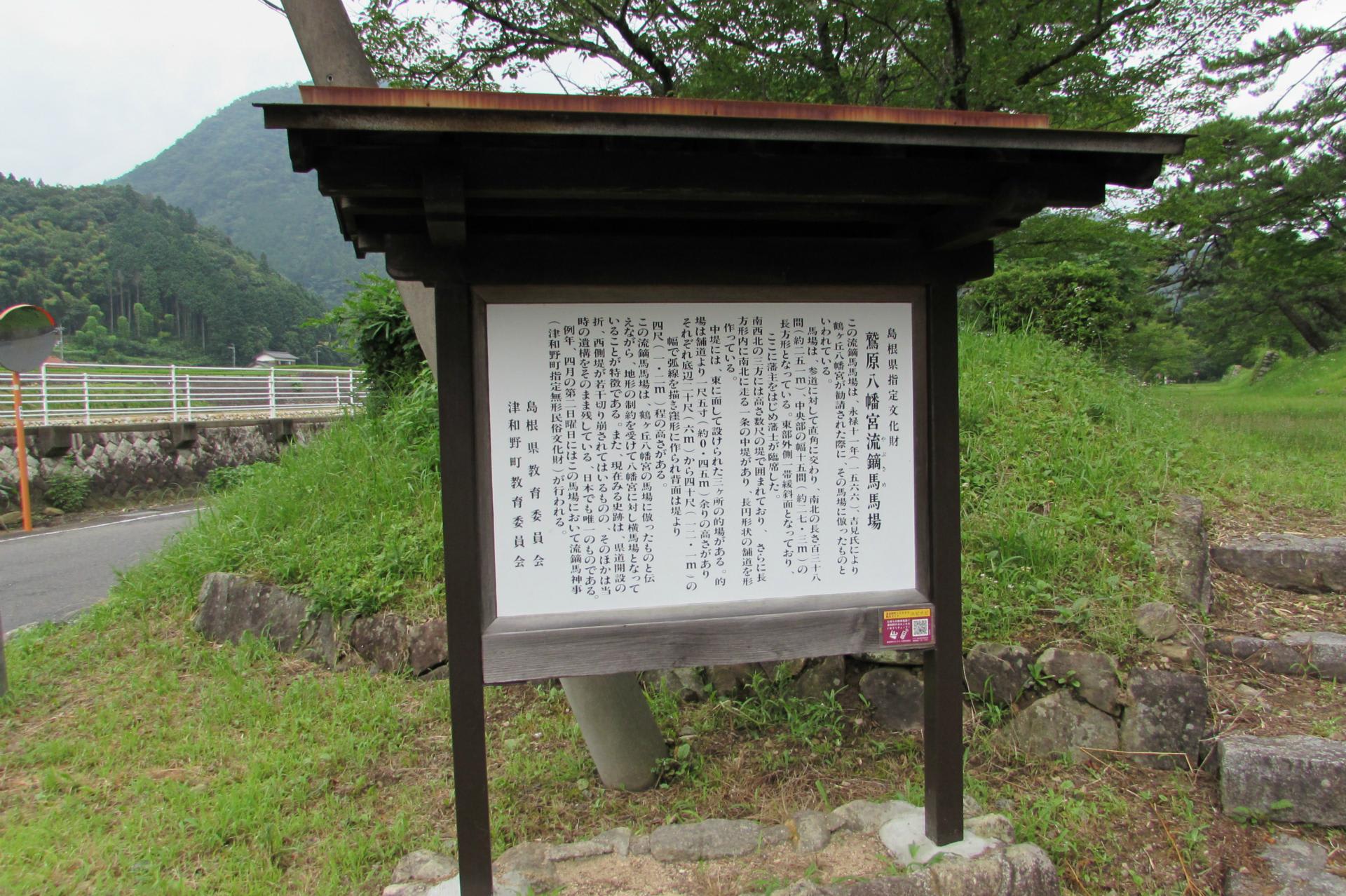

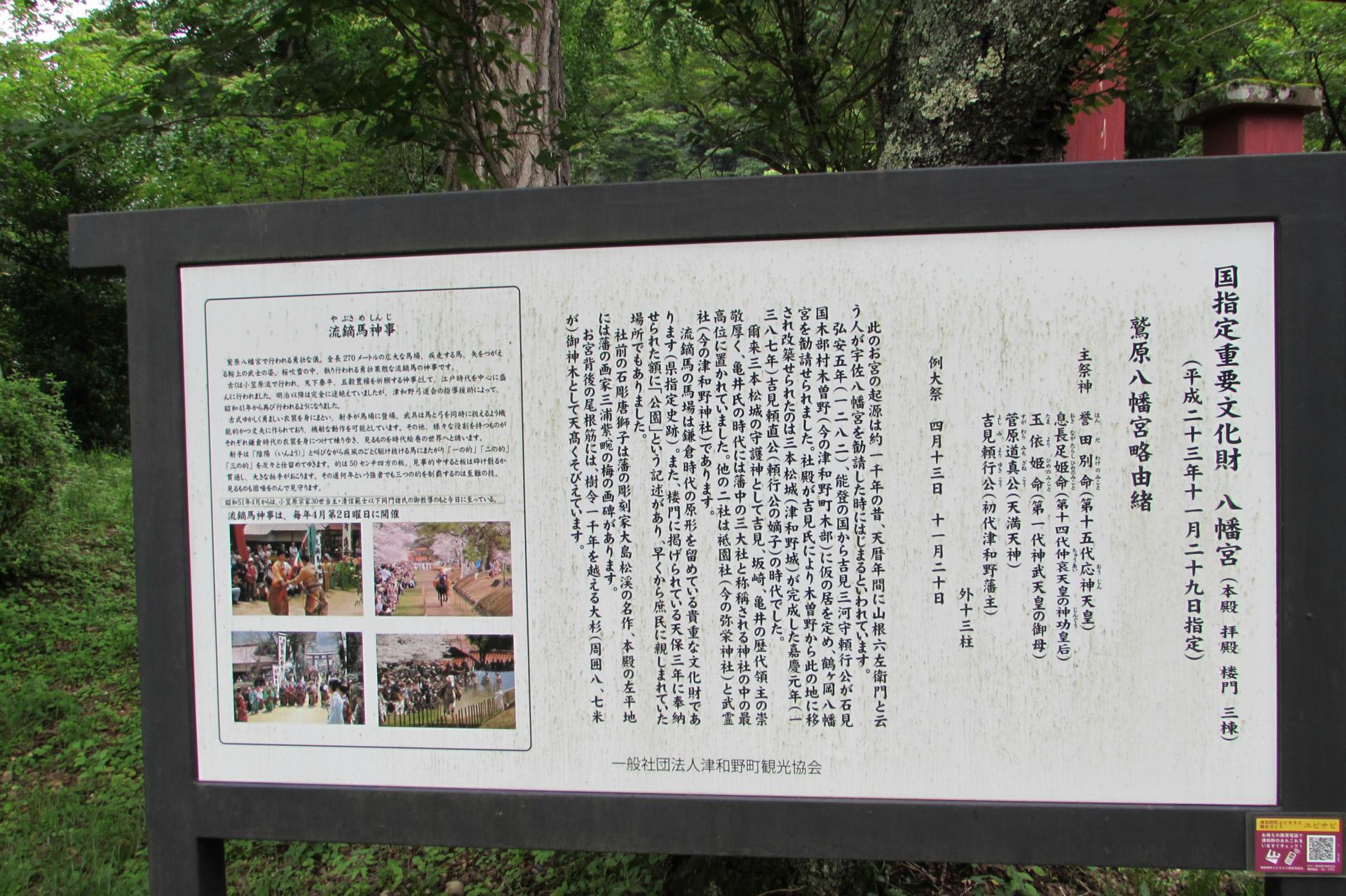

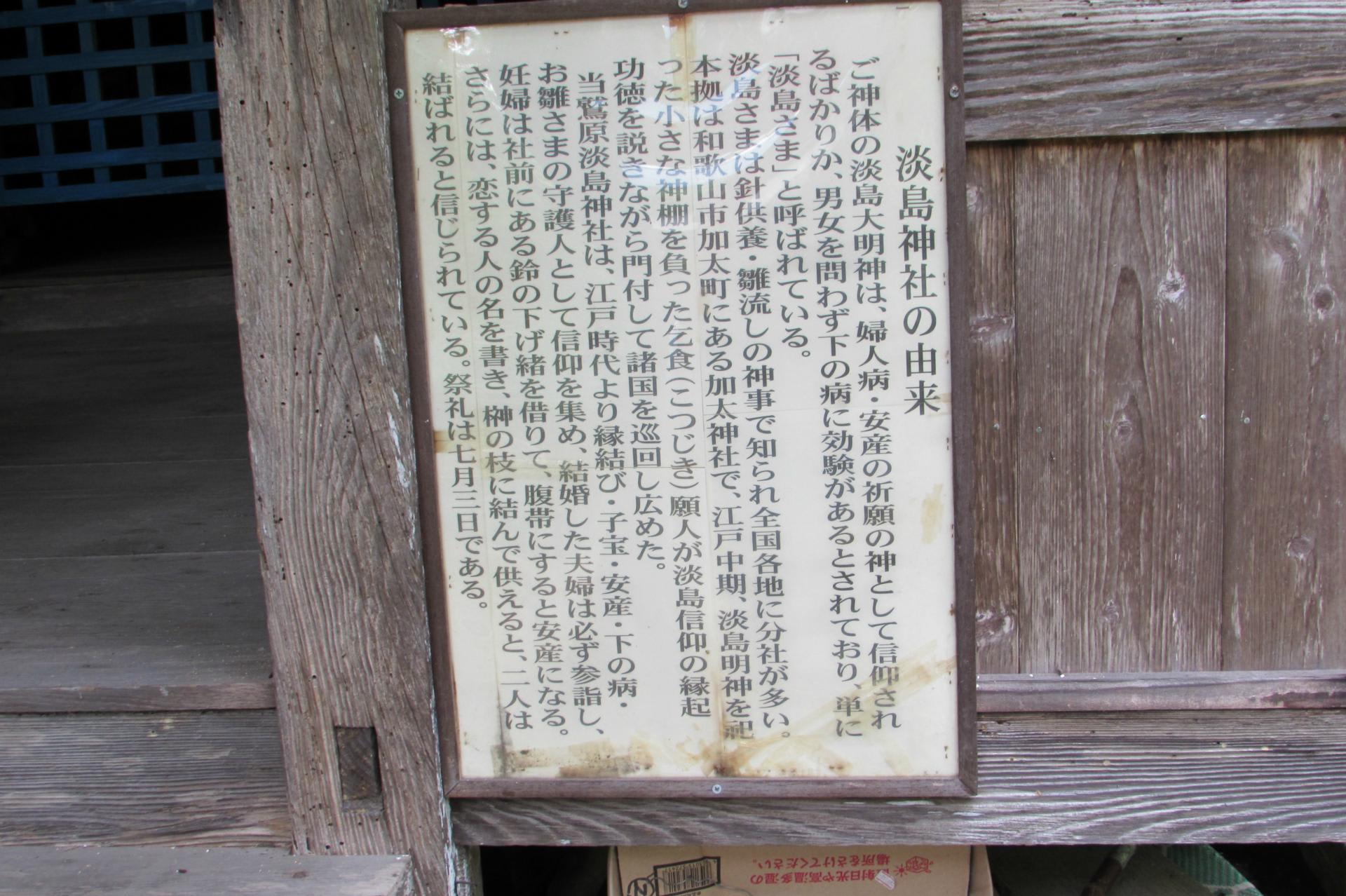

由緒書

太鼓谷稲成神社

「日本五大稲荷の一つです。日本で唯一「稲成」と表記され、願望成就の願いが込められています。参道に連なる朱の鳥居が壮麗です。」

1400本あるとのことです。

map

階段を登ります。

続きます。

まだ続きます。

ここから拝殿まで5分です。

まだまだ続きます。

やっと着きました。

駐車場に戻ります。

歩いて暑いので津和野産ゆずソフトクリームを食べました。

あひるさんも休憩です。

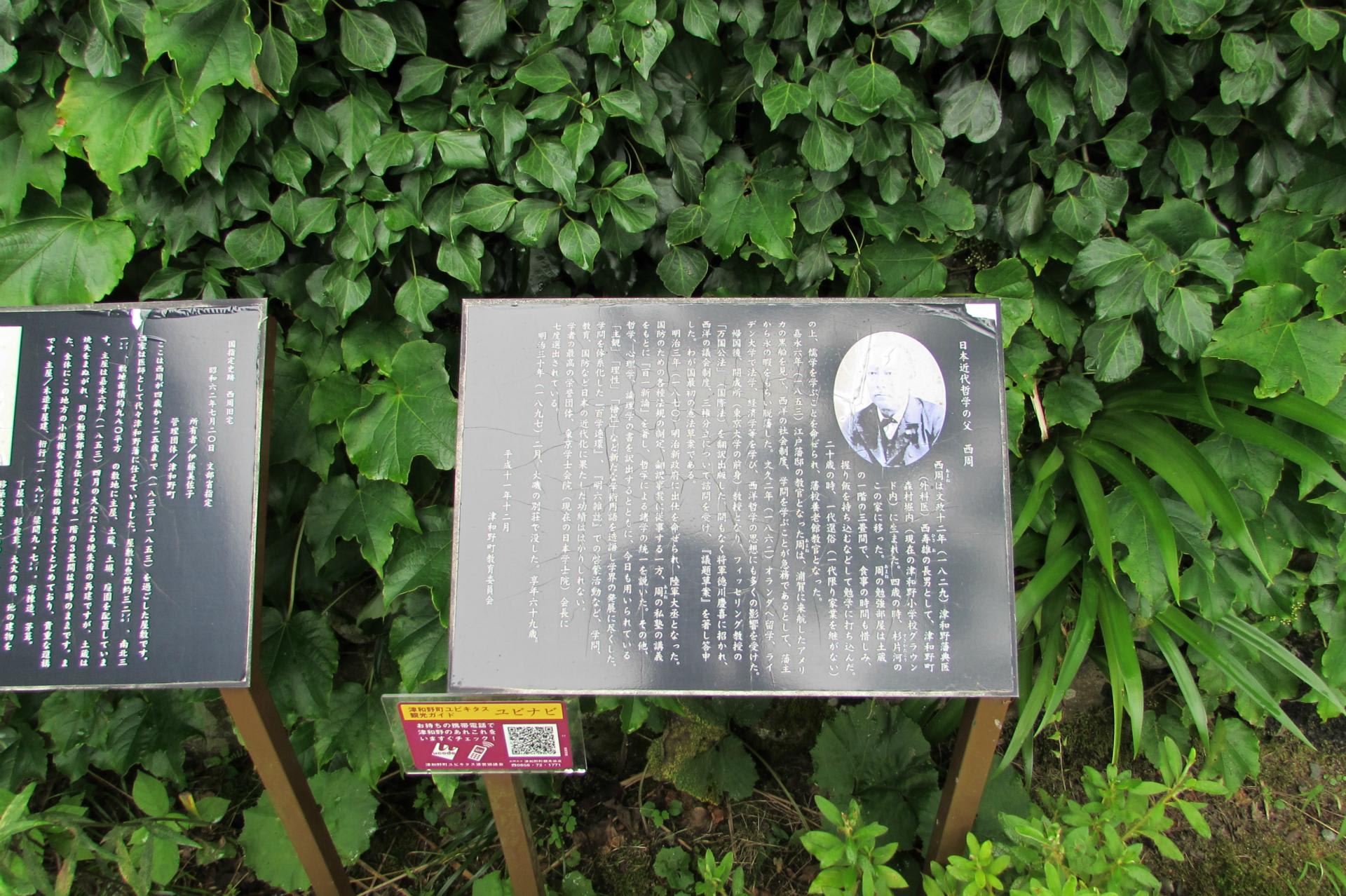

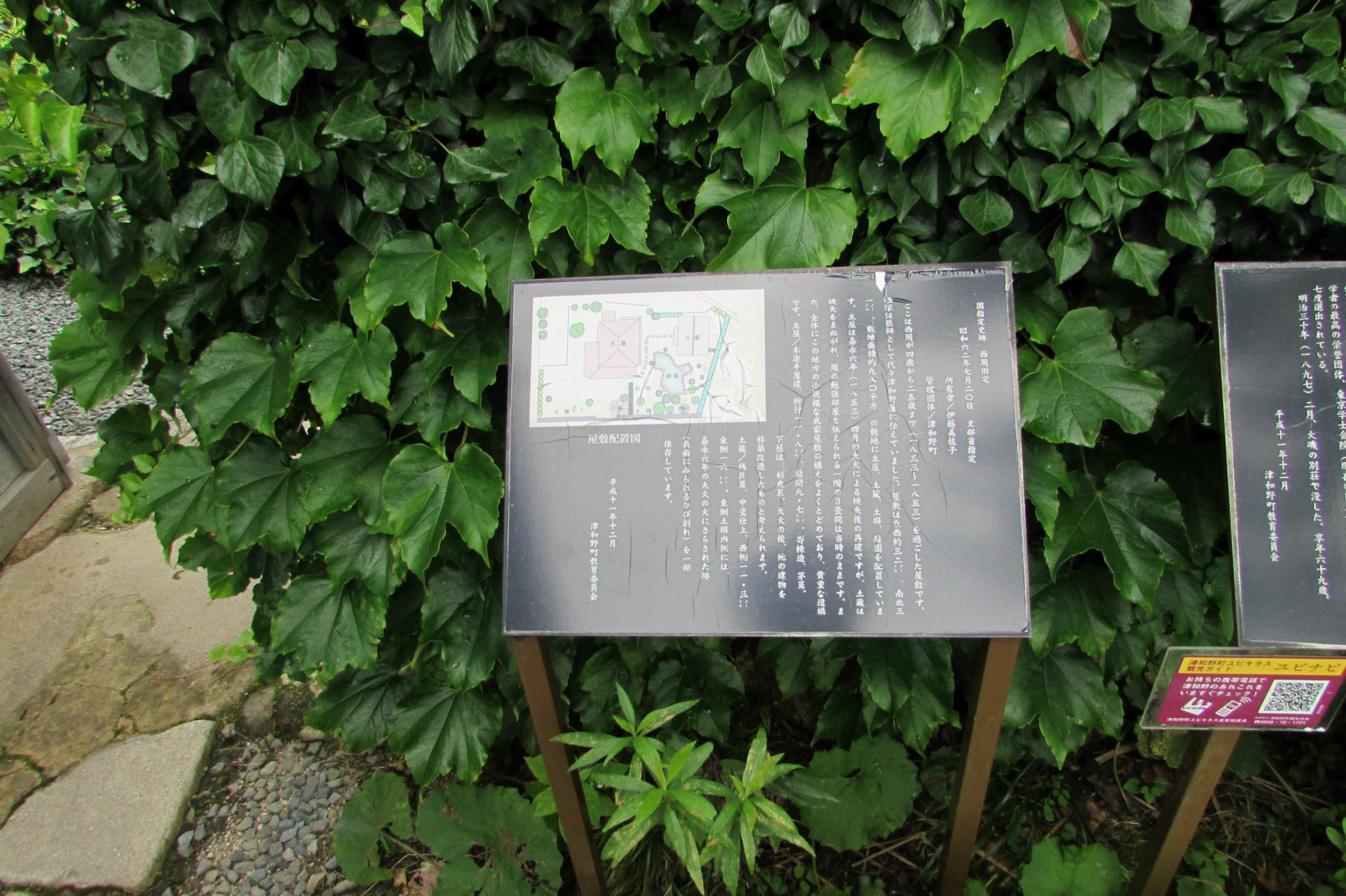

高岡兄弟生誕地

お疲れ様でした。これで7月9日から岩国、柳井の町並み、山口市内、萩、津和野観光を終え、神戸に帰ります。

鳥居

弥栄神社

「この神社に伝わる古典芸能神事で、鷺舞が行われ、国の重要無形民俗文化財に指定されています。」

鳥居

拝殿

本殿

大きな欅(津和野町指定天然記念物)

総霊社

由緒書

太鼓谷稲成神社

「日本五大稲荷の一つです。日本で唯一「稲成」と表記され、願望成就の願いが込められています。参道に連なる朱の鳥居が壮麗です。」

1400本あるとのことです。

map

階段を登ります。

続きます。

まだ続きます。

ここから拝殿まで5分です。

まだまだ続きます。

やっと着きました。

駐車場に戻ります。

歩いて暑いので津和野産ゆずソフトクリームを食べました。

あひるさんも休憩です。

高岡兄弟生誕地

お疲れ様でした。これで7月9日から岩国、柳井の町並み、山口市内、萩、津和野観光を終え、神戸に帰ります。