2017年5月4日、三重県の東海道の宿場町・関宿に行き、帰る途中にお参りしました。

常楽寺は、天台宗の寺院です。湖南市は、滋賀県の南東部に位置し、南に阿星山系、北に岩根山系、中央に琵琶湖に注ぐ最大の河川である野洲川が流れれ、石部町と甲西町が平成16年に合併しました。この湖南市に奈良時代に建立された天台寺院で国宝に指定された建築物が3カ寺(常楽寺、長寿寺、善水寺)あることから湖南三山と称しています。通称西寺といい、近在の東寺‐長寿寺とともに栄えてきた。

「常楽寺は、近江西国霊場第一番札所、びわ湖百八霊場第九十五番です。和銅年間(708~715)元明天皇の勅命により、良弁が開基した阿星寺五千坊の中心寺院として、また紫香楽宮(742~745)の鬼門鎮護として栄えた。平安~鎌倉時代には、皇室の帰依を受けて寺運は隆盛。延暦年間(782~805)天台宗に改められたという。延文5年(1360)火災で全焼したが、同年、観慶らによって再興された。」

入山料は500円です。

滋賀県湖南市西寺6丁目5-1

map

境内案内図

鐘楼

銅鐘

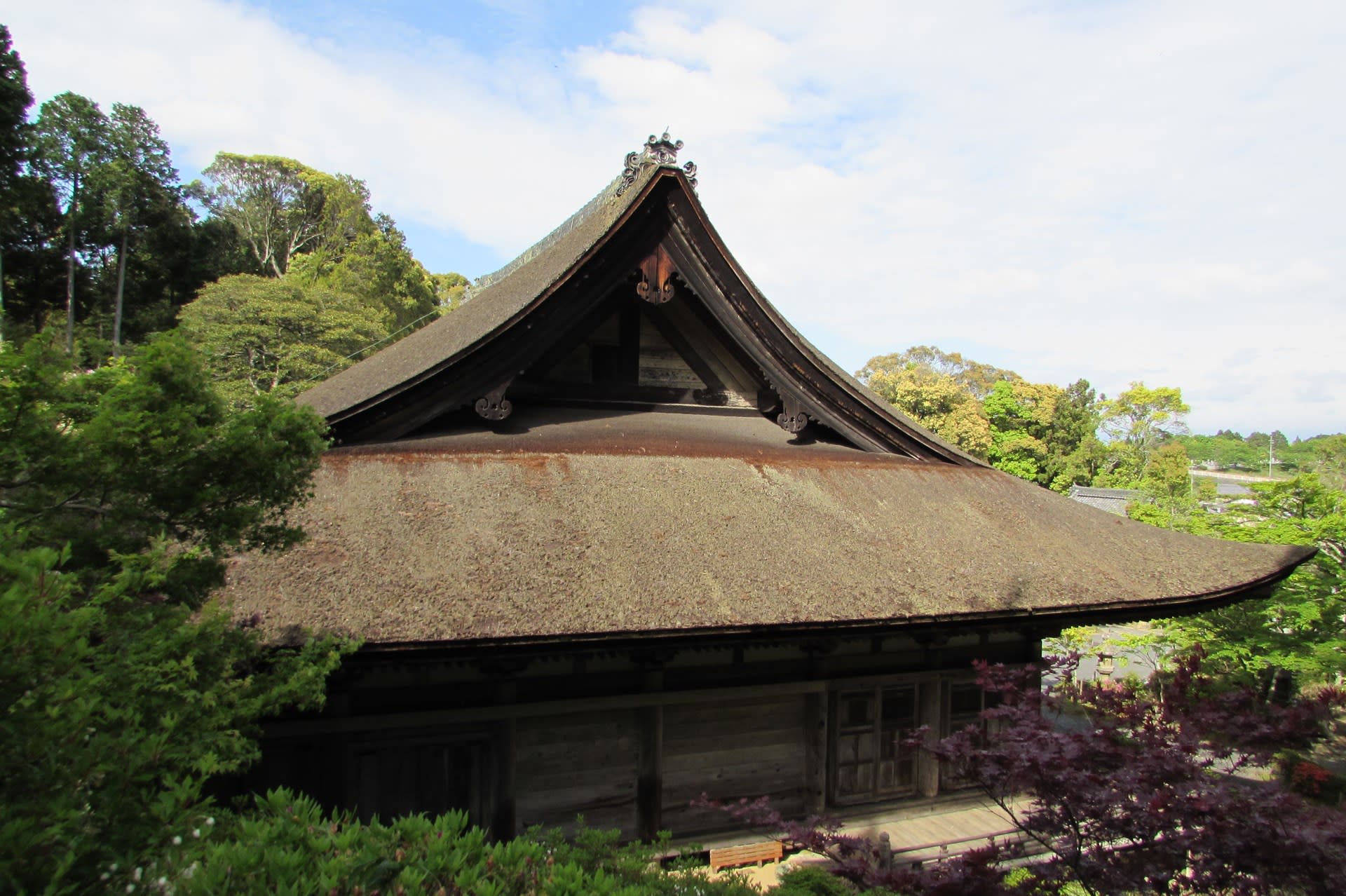

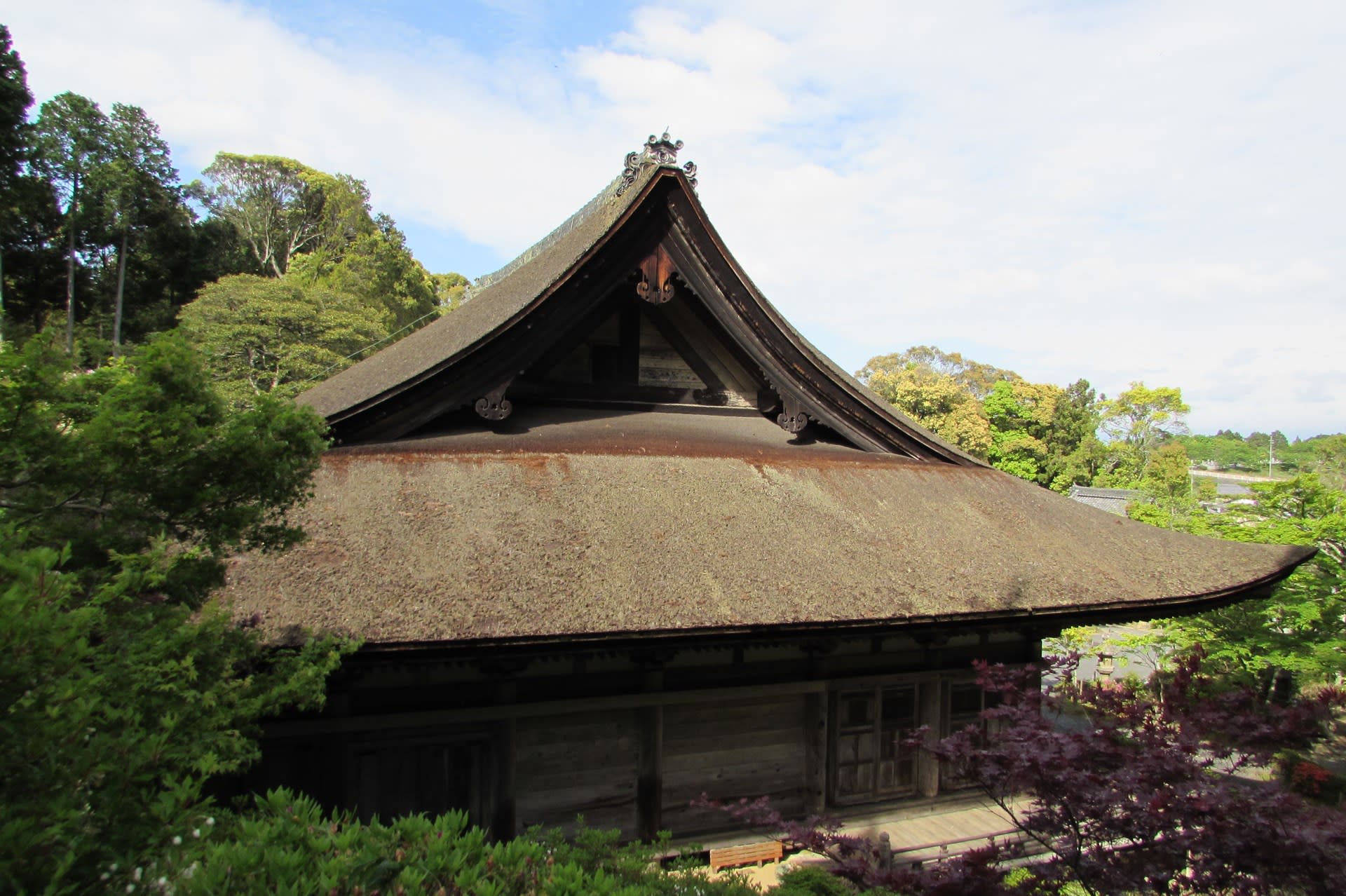

本堂(国宝)

「室町前期の延文5年(1360)再建、桁行七間、梁間六間、向拝三間、入母屋造、桧皮葺。」

本堂内部に重要文化財の釈迦如来、風神・雷神、二十八部衆が安置されています。

行者堂

普賢堂

薬師堂

三重塔(国宝)

「室町中期応永7年(1400)再建、三間三重塔婆、本瓦葺。三重塔は本堂後方左手の一段高いところに建つもので、建立年代については応永五年(1398)の勧進状が残っているほか、瓦に同七年の箆書をもつものがあって明らかである。初重総間四・五六メートル、総高二二・八メートル、三重塔としては標準的な規模をもつ。全体の比例をみると、相輪長さは総高のちょうど三分の一、総高は初重総間の五倍、塔身高は同じく三・三倍で、これまた遺構の平均的な数値である。柱間寸法の決定は、初重総間を一五尺として中央間一二枝、脇間十枝に割つけ、二重・三重はそれより中央間で二枝脇間で一枝ずつ減らすといった、明快な枝割によっている。その結果、三重総間は初重の七割五分となるが、この平面の逓減も三重塔の平均値にあたる。様式手法は内部の須弥壇を除いては純和様からなり、きわめて正統的である。初重内部に仏画や装飾文様を描いているのはめずらしくないが、天台宗寺院の塔でありながら板壁に真言八祖像を描くのは興味深い。この塔は伝統的な手法をもつ形通りの三重塔で、均整のとれた比例や整然とした枝割計画をもち、室町時代三重塔の代表作といえる。本堂後方の高いところに塔を建てる配置も、中世の地方密教寺院には多い。」

経蔵

三聖神社

寺院の境内に鎮座しています。

鳥居

狛犬

常楽寺は、天台宗の寺院です。湖南市は、滋賀県の南東部に位置し、南に阿星山系、北に岩根山系、中央に琵琶湖に注ぐ最大の河川である野洲川が流れれ、石部町と甲西町が平成16年に合併しました。この湖南市に奈良時代に建立された天台寺院で国宝に指定された建築物が3カ寺(常楽寺、長寿寺、善水寺)あることから湖南三山と称しています。通称西寺といい、近在の東寺‐長寿寺とともに栄えてきた。

「常楽寺は、近江西国霊場第一番札所、びわ湖百八霊場第九十五番です。和銅年間(708~715)元明天皇の勅命により、良弁が開基した阿星寺五千坊の中心寺院として、また紫香楽宮(742~745)の鬼門鎮護として栄えた。平安~鎌倉時代には、皇室の帰依を受けて寺運は隆盛。延暦年間(782~805)天台宗に改められたという。延文5年(1360)火災で全焼したが、同年、観慶らによって再興された。」

入山料は500円です。

滋賀県湖南市西寺6丁目5-1

map

境内案内図

鐘楼

銅鐘

本堂(国宝)

「室町前期の延文5年(1360)再建、桁行七間、梁間六間、向拝三間、入母屋造、桧皮葺。」

本堂内部に重要文化財の釈迦如来、風神・雷神、二十八部衆が安置されています。

行者堂

普賢堂

薬師堂

三重塔(国宝)

「室町中期応永7年(1400)再建、三間三重塔婆、本瓦葺。三重塔は本堂後方左手の一段高いところに建つもので、建立年代については応永五年(1398)の勧進状が残っているほか、瓦に同七年の箆書をもつものがあって明らかである。初重総間四・五六メートル、総高二二・八メートル、三重塔としては標準的な規模をもつ。全体の比例をみると、相輪長さは総高のちょうど三分の一、総高は初重総間の五倍、塔身高は同じく三・三倍で、これまた遺構の平均的な数値である。柱間寸法の決定は、初重総間を一五尺として中央間一二枝、脇間十枝に割つけ、二重・三重はそれより中央間で二枝脇間で一枝ずつ減らすといった、明快な枝割によっている。その結果、三重総間は初重の七割五分となるが、この平面の逓減も三重塔の平均値にあたる。様式手法は内部の須弥壇を除いては純和様からなり、きわめて正統的である。初重内部に仏画や装飾文様を描いているのはめずらしくないが、天台宗寺院の塔でありながら板壁に真言八祖像を描くのは興味深い。この塔は伝統的な手法をもつ形通りの三重塔で、均整のとれた比例や整然とした枝割計画をもち、室町時代三重塔の代表作といえる。本堂後方の高いところに塔を建てる配置も、中世の地方密教寺院には多い。」

経蔵

三聖神社

寺院の境内に鎮座しています。

鳥居

狛犬

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます