2015年6月23日、お参りしました。ボタンで有名なお寺ですが、アジサイが咲き誇っていました。

パンフレットより『長谷寺は、山号を豊山と号し、朱鳥元年(686)、道明上人が天武天皇のために「銅板法華説相図」を初瀬山西の岡に安置したことにはじまり、のち神亀4年(727)、徳道上人が聖武天皇の勅願によってご本尊十一面観世音菩薩を東の岡にお祀りになりました。徳道上人は観音信仰にあつく、西国三十三所観音霊場を開かれた大徳として知られ、長谷寺はその根本道場とも呼ばれるゆえんであり、長谷詣、長谷信仰は全国に広がりました。下って天正16年(1588)、専誉僧正がご入山されてより、長谷寺は関係寺院三千ケ寺を有する真言宗豊山派の総本山として、また西国三十三所第八番札所として、檀信徒は約二百万人、四季を通じて「花の御寺」として多くの人々の信仰をあつめています。』

入山料500円です。

奈良県桜井市初瀬731-1

map

境内図

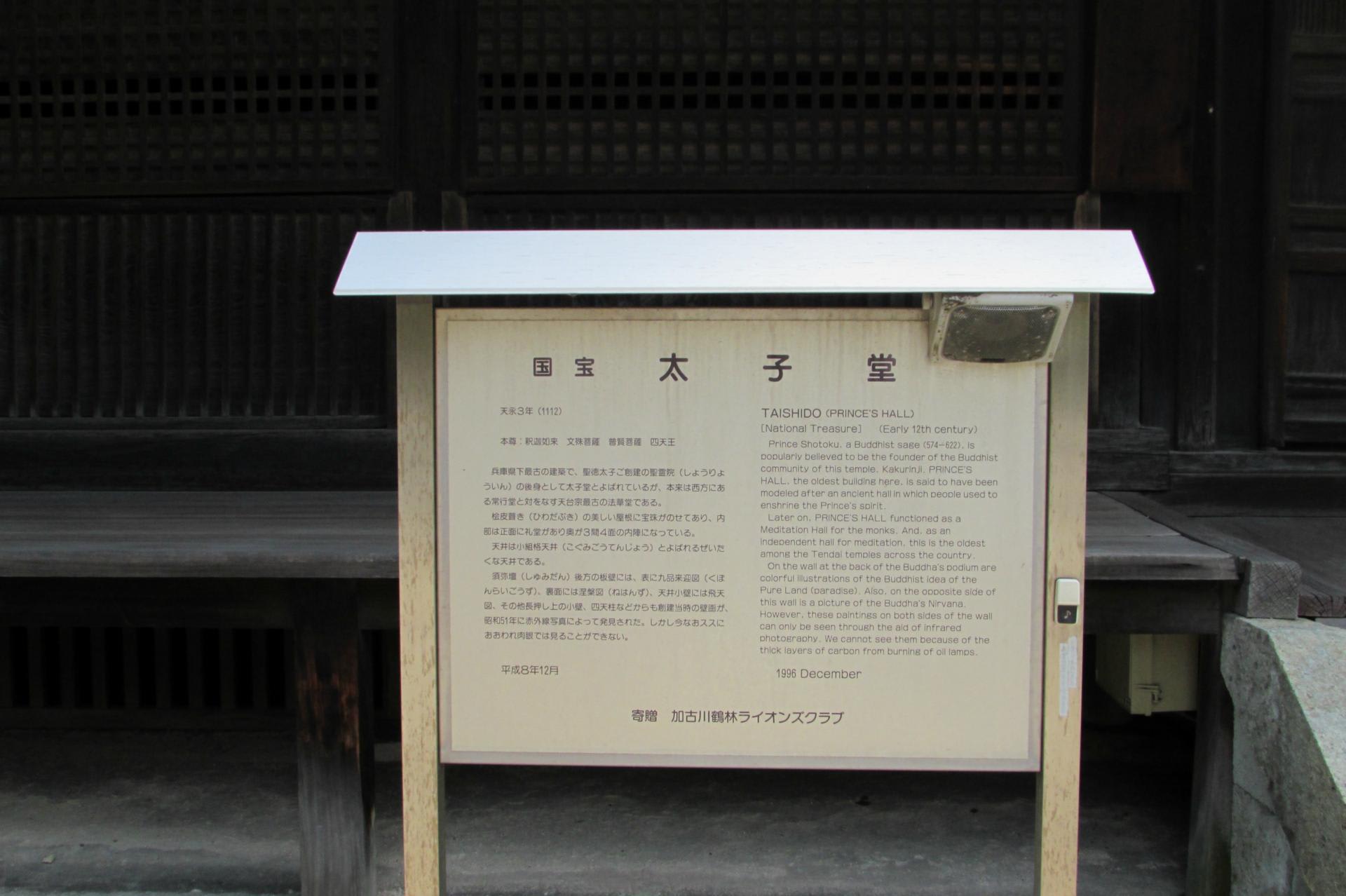

縁起説明書

寺標と石観音

参道

歌碑

文字碑

普門院不動堂

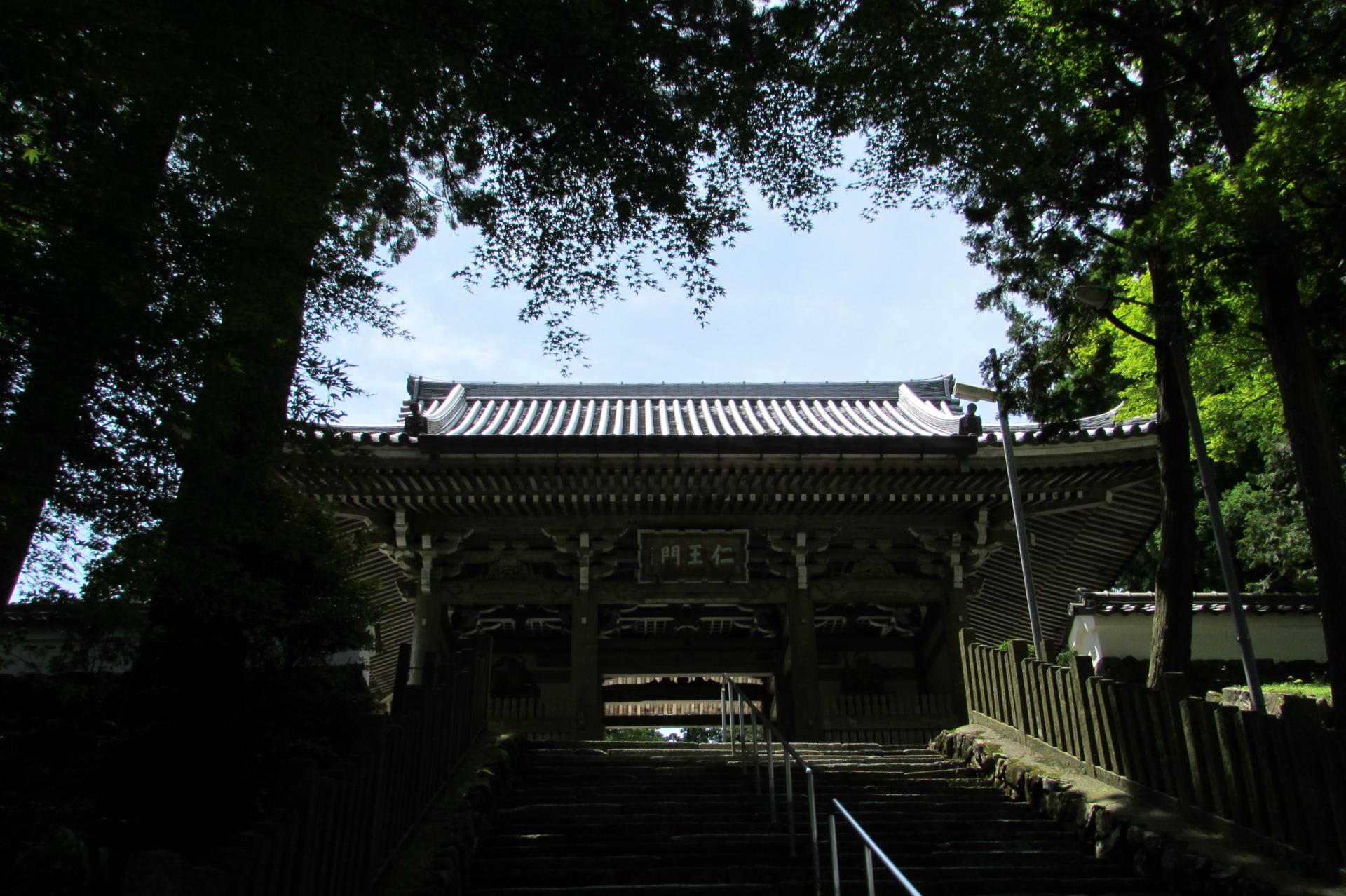

仁王門(重要文化財)

『長谷寺の総門で、三間一戸入母屋造本瓦葺の楼門である。両脇には仁王像、楼上に釈迦三尊十六羅漢像を安置する。現在の建物は明治27年(1894)の再建。「長谷寺」額字は、後陽成天皇の御宸筆。』

下登廊(重要文化財)

「平安時代の長暦3年(1039)に春日大社の社司中臣信清が子の病気平癒の御礼に造ったもので、百八間、三九九段、上中下の三廊に分かれている。下・中廊は明治27年(1894)再建で、風雅な長谷型灯籠を吊るしている。」

道明上人御廟塔

歓喜院

宗宝蔵

梅心院

慈願院

月輪院

灯籠

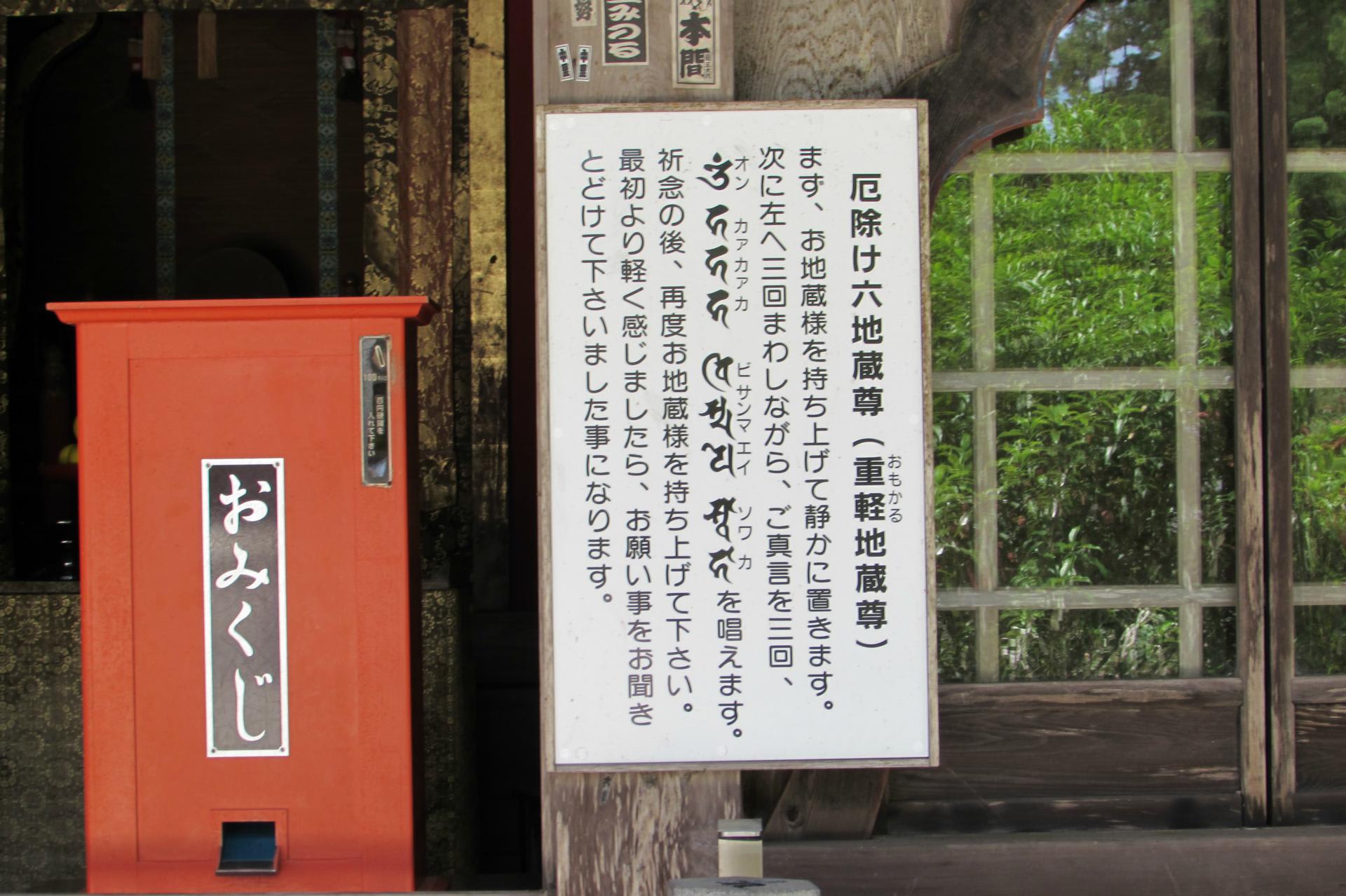

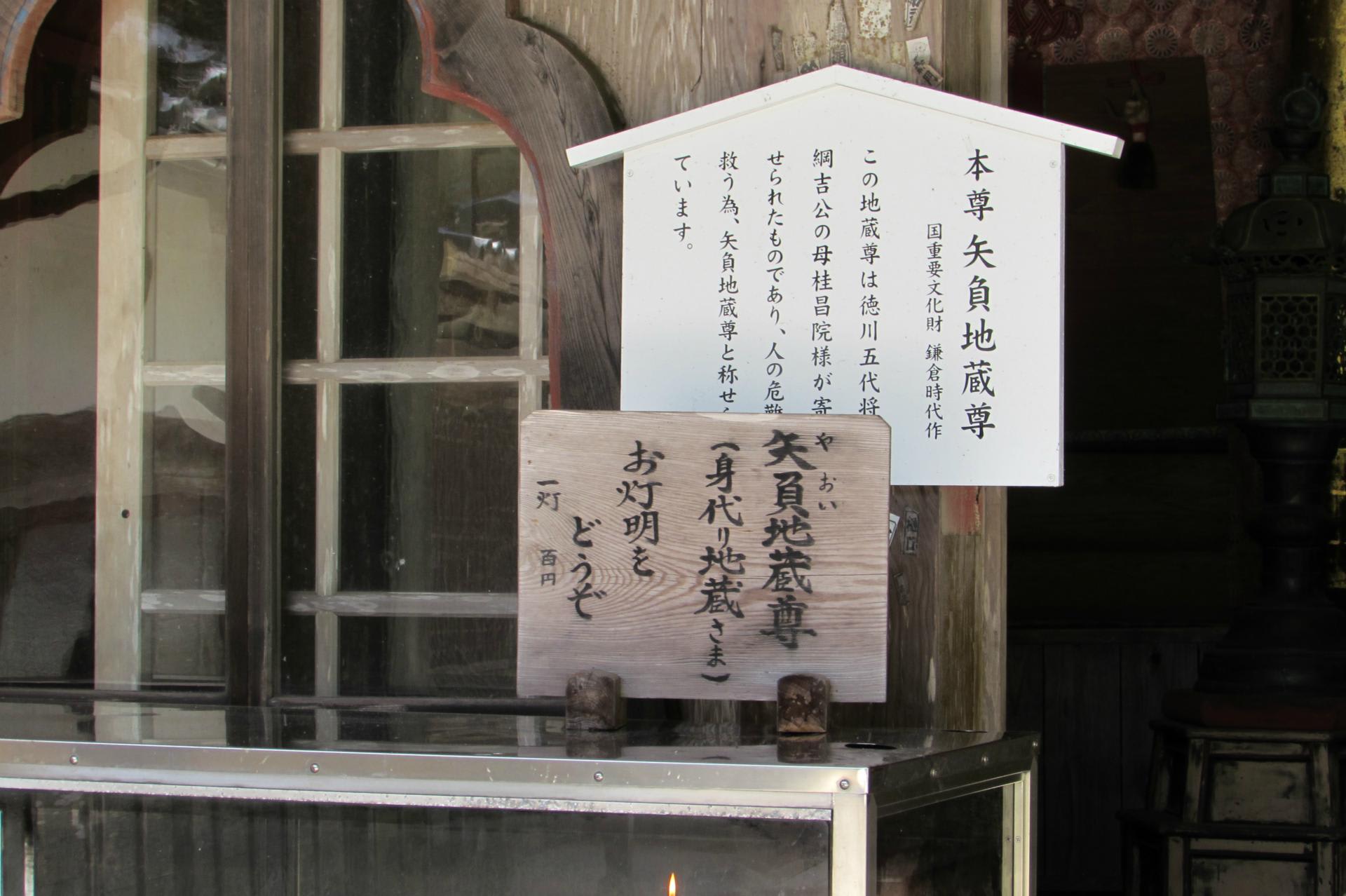

地蔵様

手水舎

龍

中登廊(重要文化財)

紀貫之故里の梅

「人はいさ 心も知らずふるさとは 花ぞ昔の 春ににほひける」

句碑(小林一茶)

「我もけさ 清僧の部也 梅の花」

蔵王堂

上登廊(重要文化財)

馬頭夫人社

三百余社

境内

句碑(松尾芭蕉)、歌碑(大伴坂上郎女)

手水舎

鐘楼(重要文化財)

本堂(国宝)

「小初瀬山中腹の断崖絶壁に懸造り(舞台造)された南面の大殿堂である。正面(内陣)は桁行(間口)の柱間九間、梁間(奥行)同五間、入母屋造本瓦葺で、また礼堂(外陣)は正堂よりやや低く、桁行九間、梁間四間、正面入母屋造本瓦葺。」

舞台からの景色

大黒堂

愛染堂

弘法大師御影堂

供養塔

一切経蔵

本長谷寺

「天武天皇の勅願により、道明上人がここに精舎を造営したことから、本長谷寺と呼ばれている。」

五重塔

「昭和29年、戦後日本に初めて建てられた五重塔で、純和様式の整った形の塔で、塔身の丹色と相輪の金色、軽快な檜皮葺屋根の褐色は、背景とよく調和し、光彩を放っている。」

三重塔跡

納骨堂

鳥獣・猟犬供養塔

興教大師祖師堂

陀羅尼堂

竹林

本坊参道

御衣黄桜

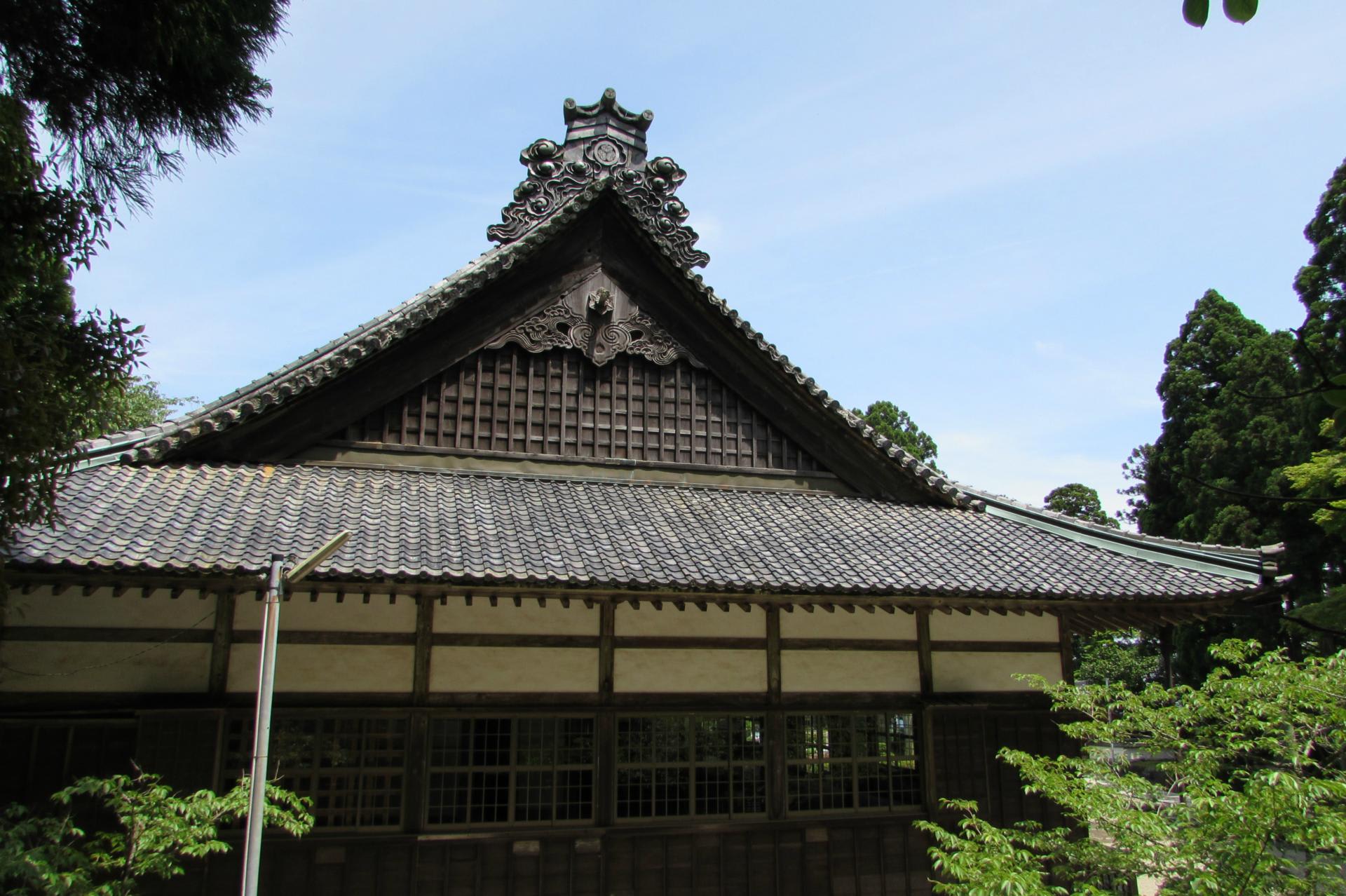

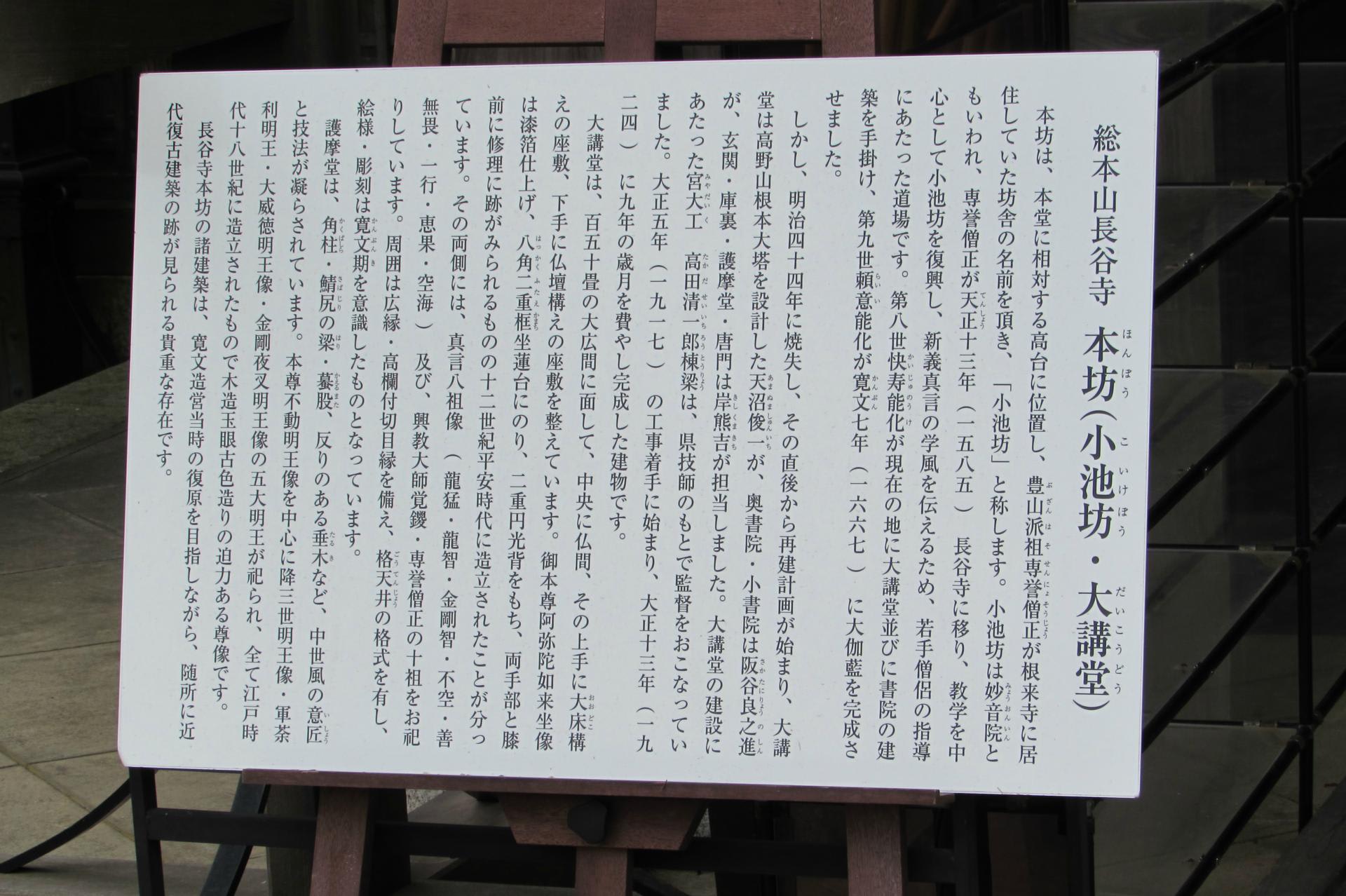

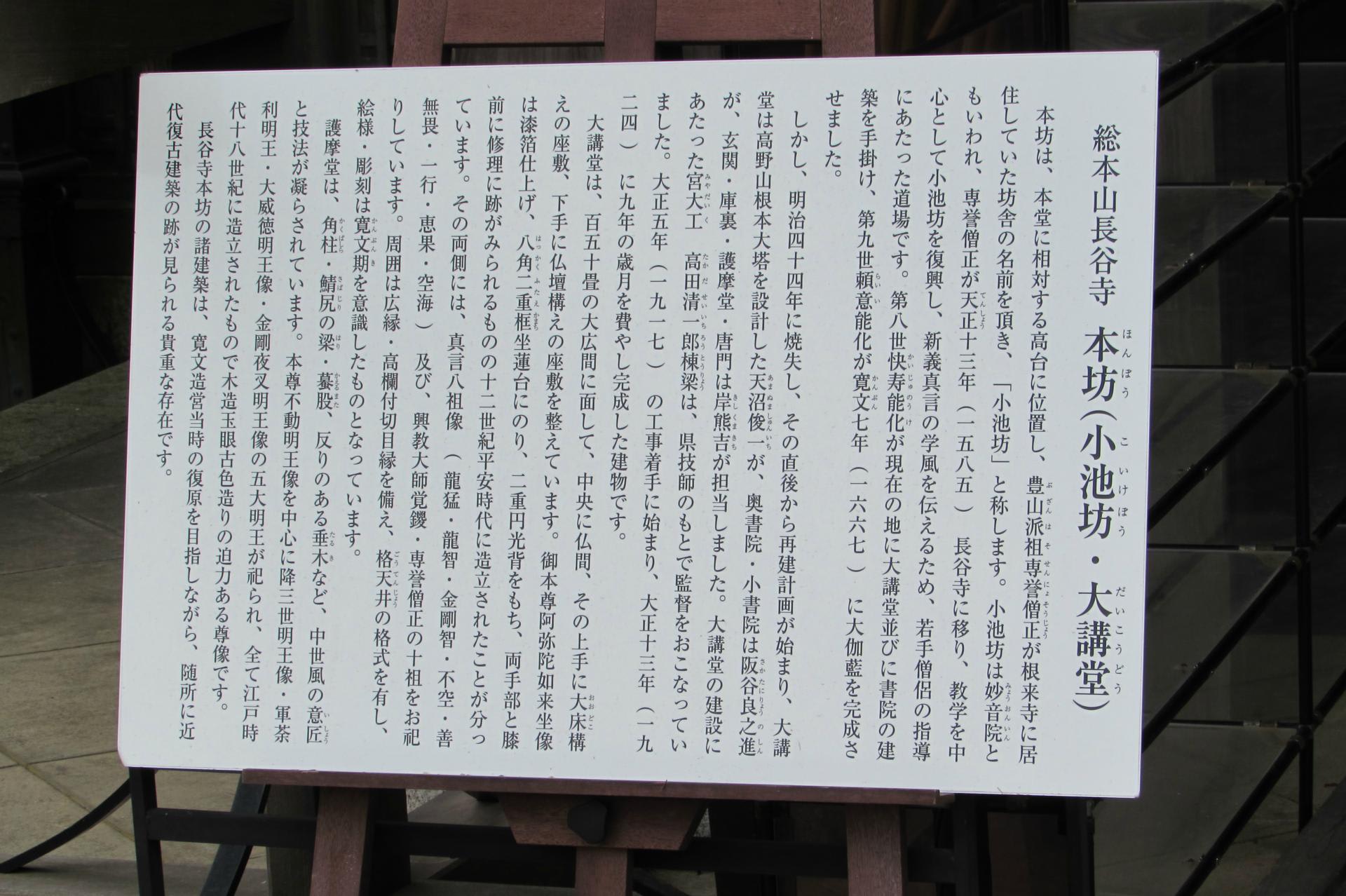

本坊大講堂玄関

アジサイ

ちょうど咲きごろで、参拝者を和ませてくれます。

亀さん

門前通り

中之橋天満神社

パンフレットより『長谷寺は、山号を豊山と号し、朱鳥元年(686)、道明上人が天武天皇のために「銅板法華説相図」を初瀬山西の岡に安置したことにはじまり、のち神亀4年(727)、徳道上人が聖武天皇の勅願によってご本尊十一面観世音菩薩を東の岡にお祀りになりました。徳道上人は観音信仰にあつく、西国三十三所観音霊場を開かれた大徳として知られ、長谷寺はその根本道場とも呼ばれるゆえんであり、長谷詣、長谷信仰は全国に広がりました。下って天正16年(1588)、専誉僧正がご入山されてより、長谷寺は関係寺院三千ケ寺を有する真言宗豊山派の総本山として、また西国三十三所第八番札所として、檀信徒は約二百万人、四季を通じて「花の御寺」として多くの人々の信仰をあつめています。』

入山料500円です。

奈良県桜井市初瀬731-1

map

境内図

縁起説明書

寺標と石観音

参道

歌碑

文字碑

普門院不動堂

仁王門(重要文化財)

『長谷寺の総門で、三間一戸入母屋造本瓦葺の楼門である。両脇には仁王像、楼上に釈迦三尊十六羅漢像を安置する。現在の建物は明治27年(1894)の再建。「長谷寺」額字は、後陽成天皇の御宸筆。』

下登廊(重要文化財)

「平安時代の長暦3年(1039)に春日大社の社司中臣信清が子の病気平癒の御礼に造ったもので、百八間、三九九段、上中下の三廊に分かれている。下・中廊は明治27年(1894)再建で、風雅な長谷型灯籠を吊るしている。」

道明上人御廟塔

歓喜院

宗宝蔵

梅心院

慈願院

月輪院

灯籠

地蔵様

手水舎

龍

中登廊(重要文化財)

紀貫之故里の梅

「人はいさ 心も知らずふるさとは 花ぞ昔の 春ににほひける」

句碑(小林一茶)

「我もけさ 清僧の部也 梅の花」

蔵王堂

上登廊(重要文化財)

馬頭夫人社

三百余社

境内

句碑(松尾芭蕉)、歌碑(大伴坂上郎女)

手水舎

鐘楼(重要文化財)

本堂(国宝)

「小初瀬山中腹の断崖絶壁に懸造り(舞台造)された南面の大殿堂である。正面(内陣)は桁行(間口)の柱間九間、梁間(奥行)同五間、入母屋造本瓦葺で、また礼堂(外陣)は正堂よりやや低く、桁行九間、梁間四間、正面入母屋造本瓦葺。」

舞台からの景色

大黒堂

愛染堂

弘法大師御影堂

供養塔

一切経蔵

本長谷寺

「天武天皇の勅願により、道明上人がここに精舎を造営したことから、本長谷寺と呼ばれている。」

五重塔

「昭和29年、戦後日本に初めて建てられた五重塔で、純和様式の整った形の塔で、塔身の丹色と相輪の金色、軽快な檜皮葺屋根の褐色は、背景とよく調和し、光彩を放っている。」

三重塔跡

納骨堂

鳥獣・猟犬供養塔

興教大師祖師堂

陀羅尼堂

竹林

本坊参道

御衣黄桜

本坊大講堂玄関

アジサイ

ちょうど咲きごろで、参拝者を和ませてくれます。

亀さん

門前通り

中之橋天満神社