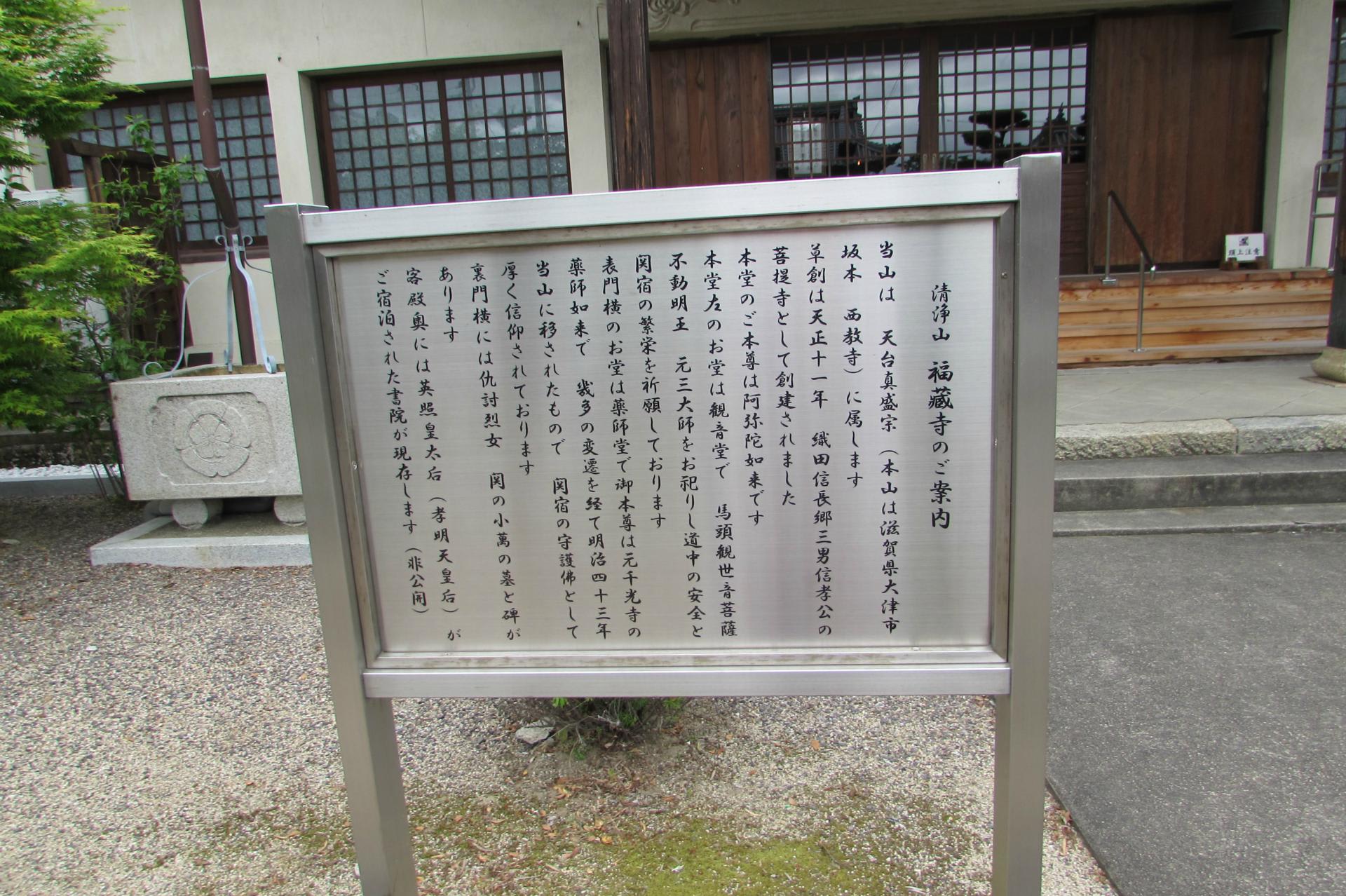

2017年5月4日、三重県の東海道の宿場町・関宿に行き、帰りの途中にお参りしました。湖南市の国宝の天台宗3カ寺院の1つです。

「長寿寺の創建は、聖武天皇の天平年中(729~748)良弁僧正によって建立された勅願所であり、現在国宝に指定されている。その昔、聖武天皇は大仏造営のため、一時信楽宮に遷都されたが、世継がなかったので良弁に祈請せしめたところ、良弁は阿星山中の瀑布に籠って祈った結果、間もなく降誕をみるに至った。そこで天皇は信楽宮より鬼門に当たる東寺に七堂伽藍、廿四坊の寺を建立し、皇女誕生にちなむ子安地蔵尊を行基菩薩に刻ませて本尊とし、皇女の長寿を願い長寿寺という寺号をおくったことに始まる。後貞観年中に焼失、同年間復元、現在に至る。中世に頼朝、足利氏らの祈願所になっていたが、天正の頃信長の手によって三重塔は自分の居城である安土城へ、楼門は栗東市の連台寺へ移築し、主要建物は失った。現在、国宝の本堂、重要文化財の弁天堂、丈六阿弥陀如来坐像、釈迦如来坐像、阿弥陀如来坐像、十六羅漢図等が残されている。」

拝観料は500円です。

滋賀県湖南市東寺5-1-11

map

山門

参道

子安祈願の石

内仏堂

参道

手水舎

鐘楼

銅鐘

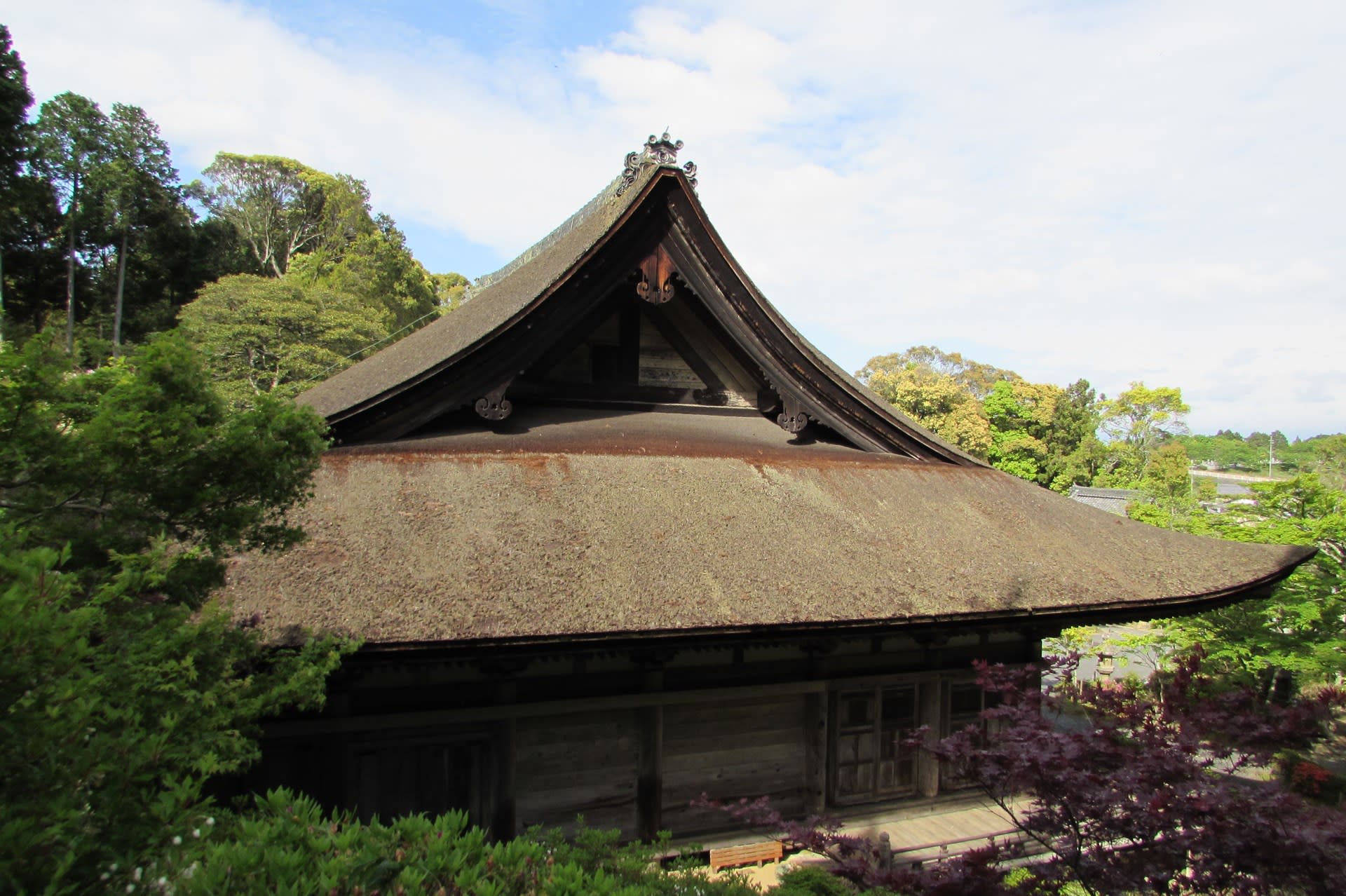

本堂(国宝)

「天平年中創建し貞観年中焼失、同年復元、現在に至る。桁行五間、梁間五間、屋根一重寄棟造、向拝三間檜皮葺、四面廻廊と、天台伽藍には珍しい建築である。中央三間は桟唐戸の入口、左右には連子窓、内部は正堂と礼堂とに分かれ、奥行の深い堂を構成し、化粧屋根裏や、雄大な虹梁、その上の板蟇股等、藤原時代の雰囲気を残し、建立年代が相当古いことを物語っている。本堂内の厨子は本尊子安地蔵尊で脇士は聖観音と毘沙門天を安置し、厨子は春日厨子で国宝に指定され内部墨書により、文明12年の建立とみられる。」

弁天堂(重要文化財)

「桁行一間、梁間一間、屋根一重入母屋造、唐破風付檜皮葺のほぼ真四角な堂で、小さいが本格的な構造である。建立年代は詳らかでないが、内部より刷毛書の墨書が発見され、それに十六、十二月とあり、肝心の年号の部分がぬりつぶされているが、建物の様式、地中から発見された瓦に「文明6年」という銘があることや、「天文19年3月手間参百人云々」という修理銘が見出されていることから、これは文明16年の建立とみるべきだというのが建築史家の結論である。」

経蔵

三重塔趾

「近江の主要な天台系伽藍には、かならず三重塔を配するのが堂塔配置の常である。長寿寺の三重塔は本堂に向かって左後方の叢林中に在ったが天正3年頃織田信長の手によって、安土城山中の信長の菩提寺である摠見寺に移築された。地中より鉄刀子、鎮壇具に用いられたと思われる素焼の壺が発掘された。蓋は室町時代とみられる菊花双鶴文鏡が用いられ、鏡の製作年代から推定して享徳ごろ塔が建立されたものと思われる。」

石造多宝塔(湖南市指定文化財)

「聖武天皇の菩提を弔う為に鎌倉時代に建立した多宝塔。今は相輪が欠けているが、この種の石造多宝塔の遺例は極めて少ない。」

白山神社

「長寿寺の鎮守社として、奈良時代に建立された。 社殿と拝殿は長寿寺本堂の西に隣接する。祭神は白山比咩神。」

鳥居

参道

手水舎

鳥居

拝殿(重要文化財)

「拝殿は様式手法よりみて室町時代末期の建立であろう。方三間の簡素な建物であるが、軒廻りや舟肘木などに時代の特色がみられる。屋根は桧皮葺。各柱間は開放する類例が多いが、格子戸を備えるのは珍しい。滋賀県下では重要文化財の御上神社拝殿(野洲町)に次いで古い拝殿である。」

狛犬

本殿

十王寺

天台宗寺院で、長寿寺の横にあります。

お疲れ様でした。

「長寿寺の創建は、聖武天皇の天平年中(729~748)良弁僧正によって建立された勅願所であり、現在国宝に指定されている。その昔、聖武天皇は大仏造営のため、一時信楽宮に遷都されたが、世継がなかったので良弁に祈請せしめたところ、良弁は阿星山中の瀑布に籠って祈った結果、間もなく降誕をみるに至った。そこで天皇は信楽宮より鬼門に当たる東寺に七堂伽藍、廿四坊の寺を建立し、皇女誕生にちなむ子安地蔵尊を行基菩薩に刻ませて本尊とし、皇女の長寿を願い長寿寺という寺号をおくったことに始まる。後貞観年中に焼失、同年間復元、現在に至る。中世に頼朝、足利氏らの祈願所になっていたが、天正の頃信長の手によって三重塔は自分の居城である安土城へ、楼門は栗東市の連台寺へ移築し、主要建物は失った。現在、国宝の本堂、重要文化財の弁天堂、丈六阿弥陀如来坐像、釈迦如来坐像、阿弥陀如来坐像、十六羅漢図等が残されている。」

拝観料は500円です。

滋賀県湖南市東寺5-1-11

map

山門

参道

子安祈願の石

内仏堂

参道

手水舎

鐘楼

銅鐘

本堂(国宝)

「天平年中創建し貞観年中焼失、同年復元、現在に至る。桁行五間、梁間五間、屋根一重寄棟造、向拝三間檜皮葺、四面廻廊と、天台伽藍には珍しい建築である。中央三間は桟唐戸の入口、左右には連子窓、内部は正堂と礼堂とに分かれ、奥行の深い堂を構成し、化粧屋根裏や、雄大な虹梁、その上の板蟇股等、藤原時代の雰囲気を残し、建立年代が相当古いことを物語っている。本堂内の厨子は本尊子安地蔵尊で脇士は聖観音と毘沙門天を安置し、厨子は春日厨子で国宝に指定され内部墨書により、文明12年の建立とみられる。」

弁天堂(重要文化財)

「桁行一間、梁間一間、屋根一重入母屋造、唐破風付檜皮葺のほぼ真四角な堂で、小さいが本格的な構造である。建立年代は詳らかでないが、内部より刷毛書の墨書が発見され、それに十六、十二月とあり、肝心の年号の部分がぬりつぶされているが、建物の様式、地中から発見された瓦に「文明6年」という銘があることや、「天文19年3月手間参百人云々」という修理銘が見出されていることから、これは文明16年の建立とみるべきだというのが建築史家の結論である。」

経蔵

三重塔趾

「近江の主要な天台系伽藍には、かならず三重塔を配するのが堂塔配置の常である。長寿寺の三重塔は本堂に向かって左後方の叢林中に在ったが天正3年頃織田信長の手によって、安土城山中の信長の菩提寺である摠見寺に移築された。地中より鉄刀子、鎮壇具に用いられたと思われる素焼の壺が発掘された。蓋は室町時代とみられる菊花双鶴文鏡が用いられ、鏡の製作年代から推定して享徳ごろ塔が建立されたものと思われる。」

石造多宝塔(湖南市指定文化財)

「聖武天皇の菩提を弔う為に鎌倉時代に建立した多宝塔。今は相輪が欠けているが、この種の石造多宝塔の遺例は極めて少ない。」

白山神社

「長寿寺の鎮守社として、奈良時代に建立された。 社殿と拝殿は長寿寺本堂の西に隣接する。祭神は白山比咩神。」

鳥居

参道

手水舎

鳥居

拝殿(重要文化財)

「拝殿は様式手法よりみて室町時代末期の建立であろう。方三間の簡素な建物であるが、軒廻りや舟肘木などに時代の特色がみられる。屋根は桧皮葺。各柱間は開放する類例が多いが、格子戸を備えるのは珍しい。滋賀県下では重要文化財の御上神社拝殿(野洲町)に次いで古い拝殿である。」

狛犬

本殿

十王寺

天台宗寺院で、長寿寺の横にあります。

お疲れ様でした。