2023年3月22日、お参りしました。

「明神鳥居をくぐり拝殿を真っすぐ進むと、本殿は4棟、横一列。それぞれが一間社春日造りで、正面の縁は廊橋で結ばれる。屋根は檜皮葺きで、現在の本殿は1702(元禄15)年の建立さとれ、県指定文化財となっている。『播磨風土記』に『阿閇の津』と記され昔から港として発達し、舟人の往来の盛んな所で『住吉大社神代記』(大平3年)に阿閇社とあることから、ここに海上守護神として摂津の住吉大社から『子神』として御分霊を奉斎したのが当社である。後に、源季房朝臣(赤松氏の祖)が播磨国の守護として、加古郡大内村に移住され、国家安全を祈願された。のち、赤穗郡に白旗城を築き居城とされたが、赤松氏の祈願所として深く崇敬を受け、ために、社殿は赤松氏の居城に向かって西向に建立されているという。」

兵庫県加古郡播磨町本荘4丁目11-21

map

社標

鳥居

社務所

手水舎

鳥居

由緒書

狛犬

拝殿

本殿(兵庫県指定文化財)

「この本殿は、一の宮から四の宮に至る四社からなり、南北線上に西向きに近接して並立している。北橋の一の宮には表筒男命、二の宮には中筒男命、三の宮には底筒男命、南端の四の宮には息長帯姫命をまつっている。建立年代については、普請関係文書が残されており、それによれば、1701(元禄14)年5月に大阪・宮屋藤兵衛から『皇子造一間社仕様帳』を出させて工事に着手し、翌15年11月には、すべて作業は完成したらしい。現在の本殿は、様式作法からも、そのときのものに相違なく、各四社は、一間社春日造の同形・同規模からなり、いずれも正面の縁を廊橋で結ぶ形式をとっている。屋根は檜皮葺で、切妻の妻入正面に軒唐破風つき庇を出し、棟には、千木鰹男木を飾っている。各四社とも、元禄造営後は、1800(寛政12)年の屋根替えをはじめとして幾度かの修理を経ており、柱間装置・縁まわりなどにその跡がみられるが、主要軸部には旧材が残されている。特に組物や蟇股・木鼻・手狭などの細部手法は江戸中期ごろ特色を良く表していて、保存もよい。各部には、良質の材料を用い、工作も優秀である。この本殿は、江戸中期の造建ではあるが、正規の春日造り形式をよく伝え、特に、四社が軒を近接して並立する配置は他に類似例が少なく、神社建築史研究上注目される遺構である。」

阿閇恵美須神社

「当神社は、事代主命・三穂須須美命を奉斎し、蛭子命を合祀しています。昔から海運が展け、漁業・農業の盛んな土地で、里人は産業隆昌の守護神として各地に蛭子神社をお祭りしていました。近年、当地は臨海工業地帯として目覚ましい発展を遂げており、更に氏子地域諸々の産業・氏子住民の福徳円満家運隆昌を祈念し、ここに出雲国美保神社より御分霊を戴き、1965(昭和40)年阿閇神社の玉垣内に新社殿を建立し奉斎いたしました。」

大将軍社

大歳神社

塞神社

「明神鳥居をくぐり拝殿を真っすぐ進むと、本殿は4棟、横一列。それぞれが一間社春日造りで、正面の縁は廊橋で結ばれる。屋根は檜皮葺きで、現在の本殿は1702(元禄15)年の建立さとれ、県指定文化財となっている。『播磨風土記』に『阿閇の津』と記され昔から港として発達し、舟人の往来の盛んな所で『住吉大社神代記』(大平3年)に阿閇社とあることから、ここに海上守護神として摂津の住吉大社から『子神』として御分霊を奉斎したのが当社である。後に、源季房朝臣(赤松氏の祖)が播磨国の守護として、加古郡大内村に移住され、国家安全を祈願された。のち、赤穗郡に白旗城を築き居城とされたが、赤松氏の祈願所として深く崇敬を受け、ために、社殿は赤松氏の居城に向かって西向に建立されているという。」

兵庫県加古郡播磨町本荘4丁目11-21

map

社標

鳥居

社務所

手水舎

鳥居

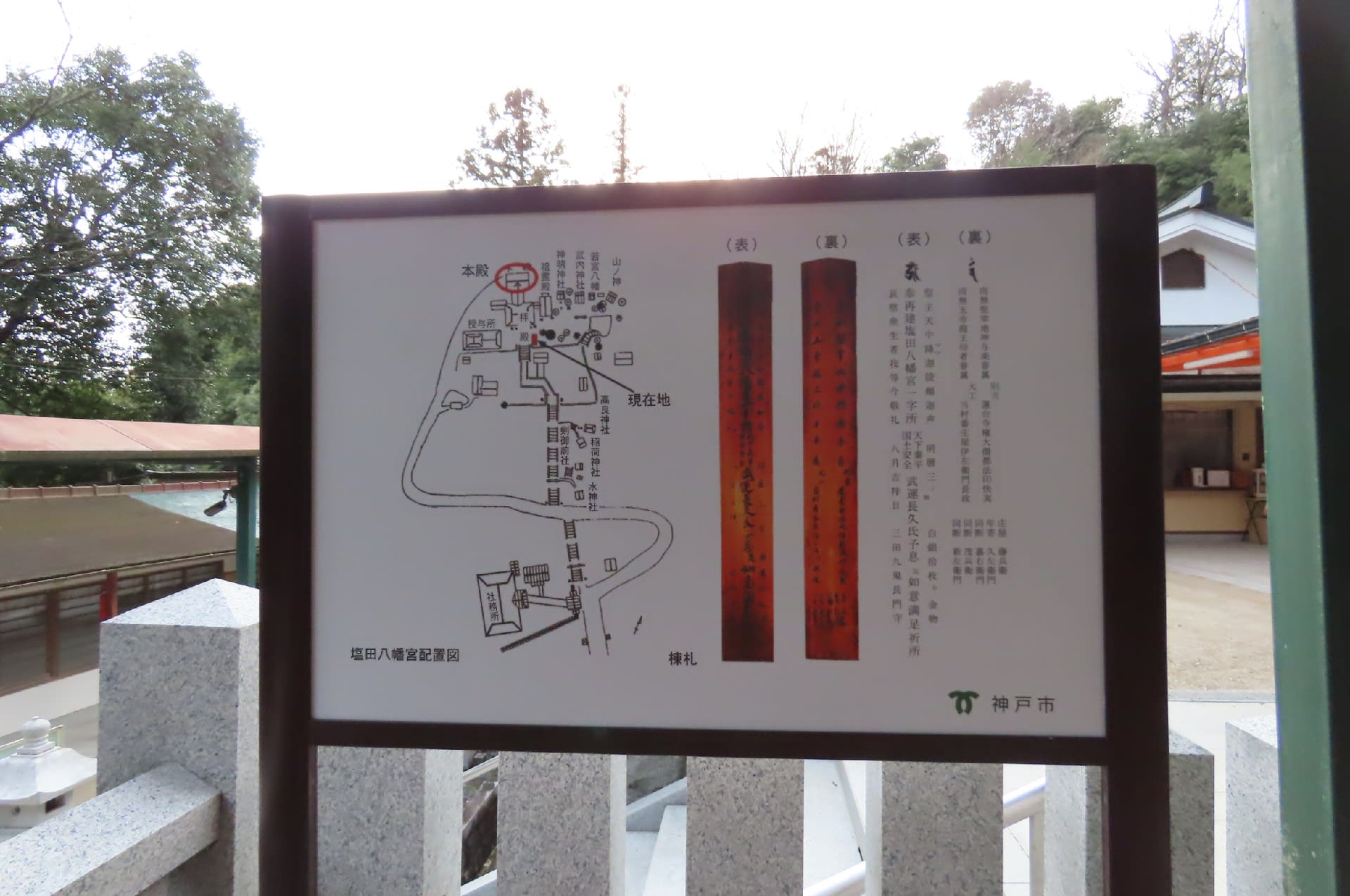

由緒書

狛犬

拝殿

本殿(兵庫県指定文化財)

「この本殿は、一の宮から四の宮に至る四社からなり、南北線上に西向きに近接して並立している。北橋の一の宮には表筒男命、二の宮には中筒男命、三の宮には底筒男命、南端の四の宮には息長帯姫命をまつっている。建立年代については、普請関係文書が残されており、それによれば、1701(元禄14)年5月に大阪・宮屋藤兵衛から『皇子造一間社仕様帳』を出させて工事に着手し、翌15年11月には、すべて作業は完成したらしい。現在の本殿は、様式作法からも、そのときのものに相違なく、各四社は、一間社春日造の同形・同規模からなり、いずれも正面の縁を廊橋で結ぶ形式をとっている。屋根は檜皮葺で、切妻の妻入正面に軒唐破風つき庇を出し、棟には、千木鰹男木を飾っている。各四社とも、元禄造営後は、1800(寛政12)年の屋根替えをはじめとして幾度かの修理を経ており、柱間装置・縁まわりなどにその跡がみられるが、主要軸部には旧材が残されている。特に組物や蟇股・木鼻・手狭などの細部手法は江戸中期ごろ特色を良く表していて、保存もよい。各部には、良質の材料を用い、工作も優秀である。この本殿は、江戸中期の造建ではあるが、正規の春日造り形式をよく伝え、特に、四社が軒を近接して並立する配置は他に類似例が少なく、神社建築史研究上注目される遺構である。」

阿閇恵美須神社

「当神社は、事代主命・三穂須須美命を奉斎し、蛭子命を合祀しています。昔から海運が展け、漁業・農業の盛んな土地で、里人は産業隆昌の守護神として各地に蛭子神社をお祭りしていました。近年、当地は臨海工業地帯として目覚ましい発展を遂げており、更に氏子地域諸々の産業・氏子住民の福徳円満家運隆昌を祈念し、ここに出雲国美保神社より御分霊を戴き、1965(昭和40)年阿閇神社の玉垣内に新社殿を建立し奉斎いたしました。」

大将軍社

大歳神社

塞神社