古墳を見に国立天文台にやってきたのだが、せっかくなので見学コースに従って構内を見て回る。正門を入ると右手に守衛所、ここで入管手続きをして、ついでに古墳の位置を教えてもらう。

すぐを左にまっすぐ行くと第一赤道儀室(国有形文化財)、小じんまりした天文台のような建物。

東京天文台の中で最も古い1921年に完成したものでドーム内には口径20cmのドイツ・ツァイ社製が設置されている。実際には1938年から61年間太陽の黒点のスケッチ観測に使われた。

古墳はその横にあるが、元に戻り左に曲がると面白い標識が並ぶ。

最初は太陽、次が水星、金星、地球、火星と並んでいて、それぞれの特徴が書いてある。火星までは大した距離ではないが、木星はともかく遠い。

太陽系最大で公転に11.86年かかる一方で自転は10時間と早いスピードで回る。

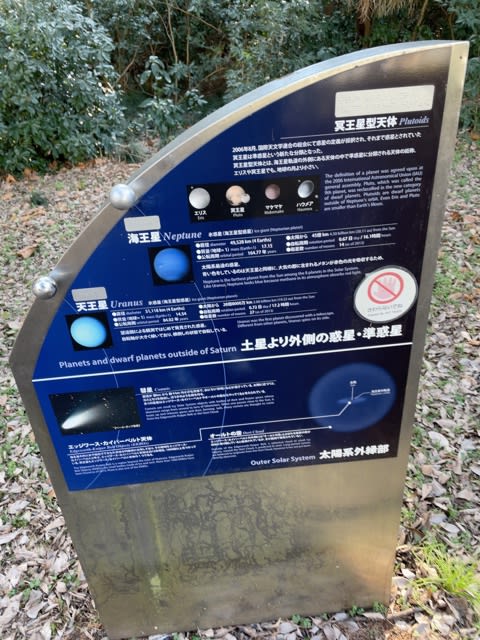

さらに土星はもっと遠い。周りに輪っかのある星ということしか知識はないが、地球の95倍にも達する。ここまで遠い起動だと公転は29.5年もかかるが、自転は木星同様に10時間と言われている。さらにこの外の天王星、海王星は隣の建物にぶつかるため、距離感はわからないが、天王星が公転が84.25年、海王星は169年だからその距離は作りようがない。

土星の看板のすぐ前には大赤道儀室(天文台歴史館)、1926年完成で焦点距離10mに及ぶ屈折望遠鏡をすっぽり木製ドームが覆う建築でその天井の高さに驚く。この木製ドームは船底の技術を使って完成に漕ぎ着けたと教えてもらう。

人が天体を見るところは高いところにあり、床が上がっていく仕組み。1998年3月までは研究観測に使われていた。その仕組みを教えてもらいながら、私はいちいち感心することしか出来なかった。

大赤道儀室の前を歩き、右の方にしばらく歩くと太陽塔望遠鏡(アインシュタイン塔)がある。こちらも1930年完成の観測機器で高さ20mの天辺ドームから入った光は直径60cmのシーロスタット(平面鏡2枚)に反射して取り込まれ、北側にある半地下の大暗室で7色のスペクトラムに分けられる構造。よくわからないが、塔自体が望遠鏡となっているらしい。

しかし、現在は中に入れず、説明を読むのみ。周りには木が生い茂り、全体がよく分からなかった。

再び大赤道儀室に戻り、先を左に曲がると子午儀資料館、ゴーチェ子午環室、図書館と古い建物が並ぶ。

ほかにも6mミリ波電波望遠鏡や10m太陽電波望遠鏡跡なども近くにある。大正時代からの機器や建物の変遷はよく分かるが、そもそも黒点観測や緯度経度の計測など専門知識もなくただ、単に散歩を楽しんだ。

ともかく敷地が広い、それだけでなく古墳から天文学の嚆矢、さらに現代にわたる研究機関となっており、時空を超えたスケールの天文台にはなぜか感動した。とにかく、散歩だけでも来る価値ある場所である。