緊急事態宣言が発令されてから随分と飲食店が閉店している。政府はしたり顔で補償しているんだからと言ってはいるが、先行き見えない中で見限る動きは間違いない。それもチェーン店(人形町では富士そば、小諸そばなど)、最近開業した店(鴨焼肉の店、卵焼きメインの店など)、10年以上やっている店(小粋な料理を出す居酒屋、老舗イタリアン)と多種多様である。

(結構流行っていた老舗イタリアン)

(事務所隣の居酒屋)

店がなくなると新規に店を探さなくてはならず、人形町通りから一本入った大門通りをふらふら。よく見るとこの通りには中華料理やラーメン屋ばかりで後はランチ2500円からの割烹など間尺に合わない。ようやく肉料理の店で人形町界隈には数店ある『くらのあかり』という店を発見、ちょうど店の人が呼び込みをしていたタイミングと重なり、入店した。

ランチは850円均一であり、『タンのカレーとハヤシの相掛け』『鯖の塩焼き』『鴨治部煮』『煮込みハンバーグ』『サラダ仕立ての牛タンローストビーフ』など。今日はがっつりと『油琳鶏』にした。

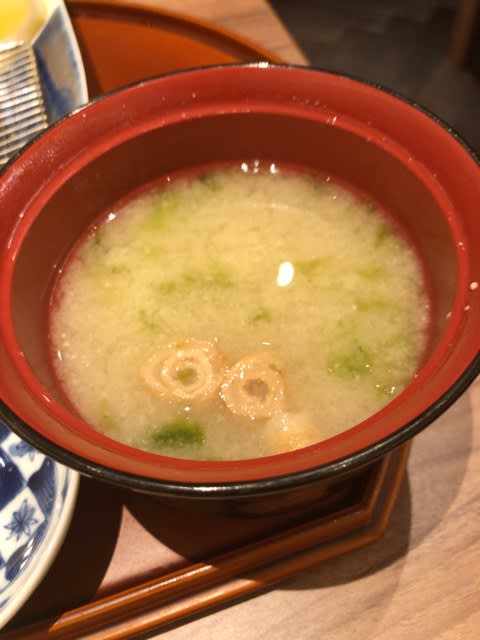

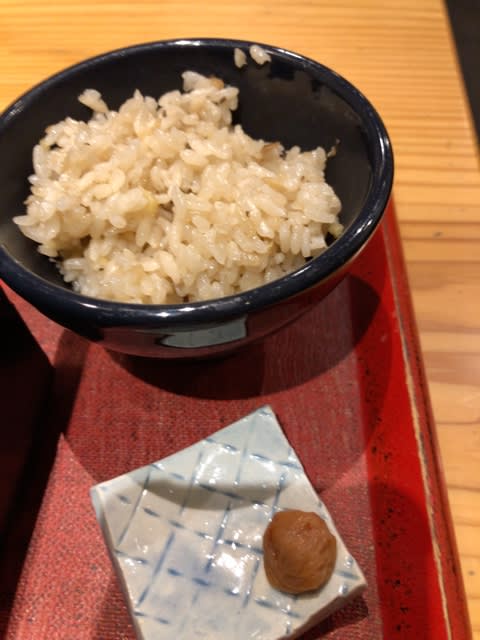

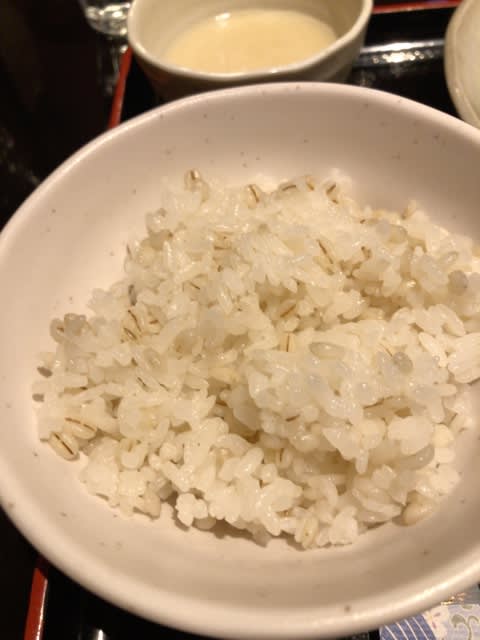

待つことしばし、現れたのは皿いっぱいの鶏肉、野菜も多少あるが、もも肉の大きさが半端ない。他にトロロ、漬物、ワカメの味噌汁、麦ご飯である。牛タンがウリの店らしく麦ご飯なのだろう。

鶏肉はカットしてあるが、一切れが大きい。すぐ出てきた割にはちゃんとアツアツ、タレも悪くないができればもう少し辛みや酸味などのパンチが欲しいところ。ただ、皮がパリッと揚がった仕上りで食感はいい。

悩んだのはどのタイミングでトロロを頂くかである。醤油を刺して、よく混ぜ合わせ、麦飯で食べようとも思ったが、結局、トロロはトロロのみ、後はお漬物でご飯は頂きました。

流石に12時を過ぎると団体客が増加、3人・5人のグループは店に取っては難しそうだが、ちゃんとソーシャルディスタンスも考えた配置となっている。ふと山田風太郎の名著に『あと千回の夕飯』を思い出して、毎日食は大切に、などと考えた次第。ご馳走さまでした。

くらのあかり

中央区日本橋人形町2ー16ー1

0336621181

0336621181