野川のホタルを初めて観察し、撮影してきた。

野川は、東京都を流れる多摩川水系多摩川支流の一級河川である。国分寺市東部の日立製作所中央研究所敷地内を水源とし、世田谷区南部の二子玉川で多摩川と合流する。全長は20.5km。野川の北側は、武蔵野段丘面を多摩川が削りこんで作った国分寺崖線で「ハケ」と呼ばれる崖の斜面からは多くの清水が湧き、都内でも珍しい自然が残っている。

野川は、途中に調布市と小金井市、三鷹市にまたがる都立野川公園内を流れるが、小金井市側には自然観察園がある。自然観察園では、昭和60年から園内のホタルの里で育成に努力し続けてきたが、令和元年から野川本流でゲンジホタルが自然発生し始めたのである。台風による影響で、自然観察園のホタルが野川に流出したとみられるが、けして清流とは言えない野川に、ゲンジボタルが定着することが素晴らしい。生息環境が整っていれば、ゲンジボタルは自らの力で生息地範囲を広げ生き抜くことができるという証である。

野川公園は、自宅から車で20分もかからない。子供が小さい頃は、よく遊びに訪れ、広い芝生の上でお弁当を食べたものだ。公園を突き抜けるように走る東八道路は、毎日車通勤で通ってはいるが、公園は20年以上訪れていなかった。園内の自然観察園内でホタルの保全活動を行っていることも以前から知ってはいたが、それも未訪問。実は、野川において6月3日に「日本ホタルの会」の観察会が行われることになっており、今回、その下見も兼ねて野川の本流で飛び始めた様子を、見ておきたいと思い訪問してみた。

自宅を17時に出発。日曜の夕方であるから公園駐車場は出口に車が並んでいる。こんな時間に入庫するのは、いないようだ。入庫は20時までだが、出庫は24時間であるから心配はない。とにかく広い公園で、一番南側にある駐車場から北側の野川まで10分ほど歩く。

まずは、土手沿いを歩きロケハン。ホタルの発生状況やどの辺りで飛ぶかは、事前に地図上で知っていたが、写真に撮るなら構図的に良い場所を探すことが大切である。飛ぶホタルの数よりも、土手を歩く人やライトを付けた自転車が入らない所で、川の流れも分かる場所を選んだ。日中は風が強かったが、これまでの経験通りに日没にはピタッと止んだ。気温は25℃で曇。まさにホタル日和である。

待つこと1時間40分。19時10分に目の前の木陰で1頭が発光。5分後にまた発光。19時半になると、あちこちで発光飛翔が始まった。晴れていれば、上弦の月が真上にこうこうと輝くが、この日は曇りで月は見えない。ところが、空一面を覆う雲が都会の明かりを反射して真っ白。ボルトルダークスカイスケール(class7)である。ちなみにあきる野市のゲンジボタル生息地では(class5)で、比べものにならない程、明るいのである。すぐ隣には東八道路があり、車の往来が激しいが、音はうるさく聞こえても、土手の上の桜並木によって車のライトはもちろん、街灯の明かりも遮断されているのは良いが、明るい曇り空は予想できなかった。

ホタルは、それでも多くが飛翔してくれたが、写真撮影が難しい。ISO感度を200にしても3秒以上露光すれば昼間のように写ってしまう。コマ切れで生態写真とは程遠い結果になってしまったが、野川のホタルの記録は残せたと思う。映像の方も、いつものように撮影し残すことができた。流域全体では、200~300個体はいるだろう。メスも多く発生しているようで、全体的に発生ピークであるように思う。

日曜の夜ではあったが、鑑賞者もそれなりに訪れていた。お子さんやお年寄りまで家族ずれが多く、カメラマンも数人があちこちで撮影していた。この明るさだからであろう、懐中電灯を照らす方は誰もいなかった。というより、ほとんどの方は、持参すらしていなかった。ご家族連れには、安心して自然発生のホタルを観賞できる素晴らしい場所と言えるだろう。本年最初のホタル観察と撮影でもあったが、マナーの良さにとても気持ちの良いスタートとなった。

本ブログ記事では、ホタルをはじめ昆虫類の撮影場所は、原則として知らせておらず、問い合わせにもお答えしないが、今回の野川のホタルは、都立野川公園自然観察園のホームページでも公表しており、環境保全の取り組みや大切さを広く知っていただくために撮影場所を公表した。

関連ブログ記事:野川に生きるホタル(2024年6月1日投稿)

参考:Light pollution map

ボルトルダークスカイスケールとは、夜空の光害の量を説明するために、「50年近くの観測経験に基づいて」ジョンボルトルによって開発されたもの。

以下の掲載写真は、1920*1280 Pixels で投稿しています。写真をクリックしますと別窓で拡大表示されます。 また動画においては、Youtubeで表示いただき、HD設定でフルスクリーンにしますと高画質でご覧いただけます。

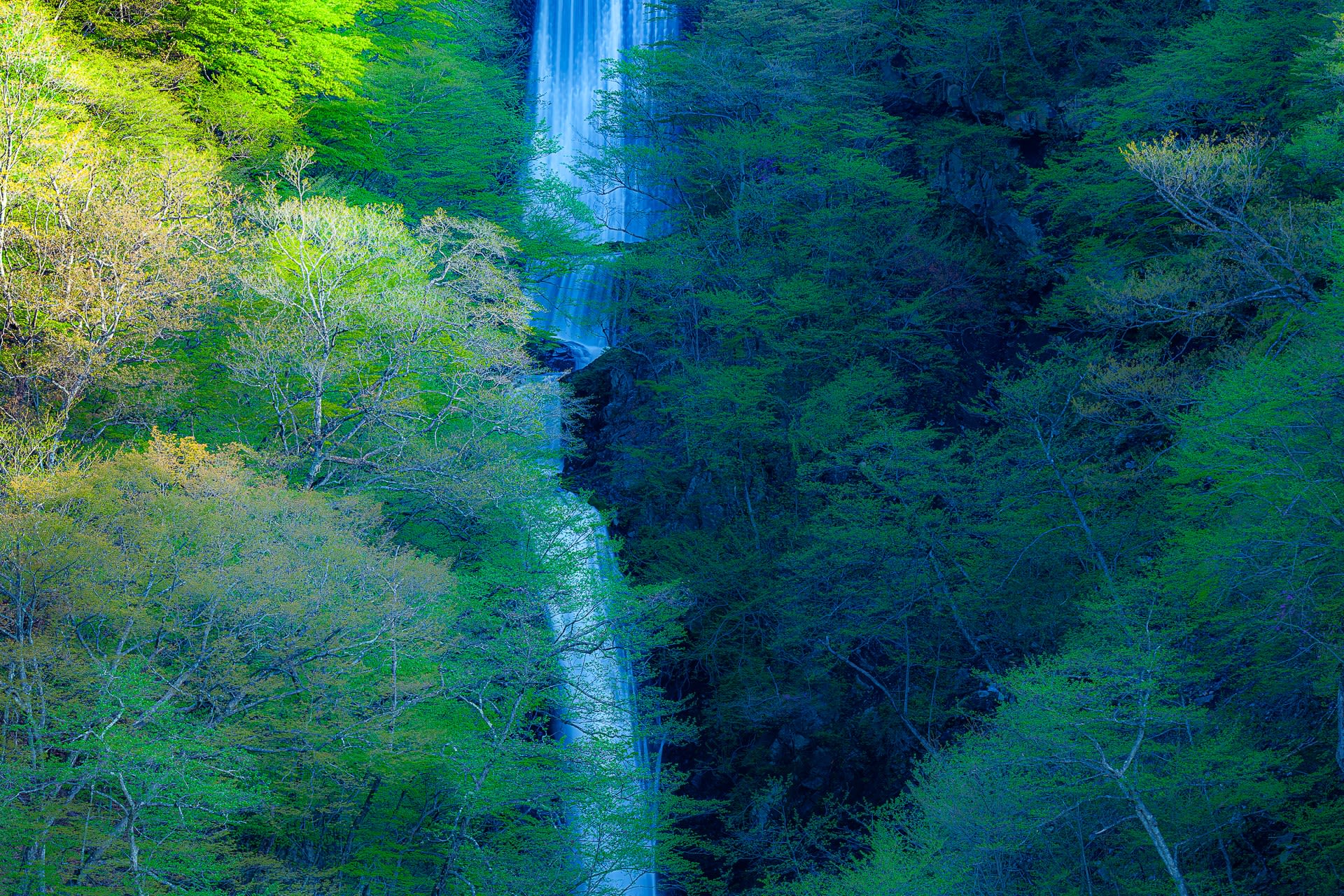

Canon EOS 5D Mark Ⅱ / Carl Zeiss Planar T* 1.4/50 ZE / 絞り優先AE F13 4秒 -1EV ISO 100(撮影地:東京都小金井市 2023.5.28 18:41)

Canon EOS 5D Mark Ⅱ / Carl Zeiss Planar T* 1.4/50 ZE / バルブ撮影 F1.8 ISO 200 2分相当の多重(撮影地:東京都小金井市 2023.5.28)

Canon EOS 5D Mark Ⅱ / Carl Zeiss Planar T* 1.4/50 ZE / バルブ撮影 F1.8 ISO 200 7分相当の多重(撮影地:東京都小金井市 2023.5.28)

Canon EOS 5D Mark Ⅱ / Carl Zeiss Planar T* 1.4/50 ZE / 絞り優先AE F13 20秒 -1/3EV ISO 100(撮影地:東京都調布市 2023.5.28 20:23)

東京ゲンジボタル研究所 古河義仁/Copyright (C) 2023 Yoshihito Furukawa All Rights Reserved.