ネタ的に苦しくなってきたとか、幸いにもまだ、そういうわけではないのですが・・・。

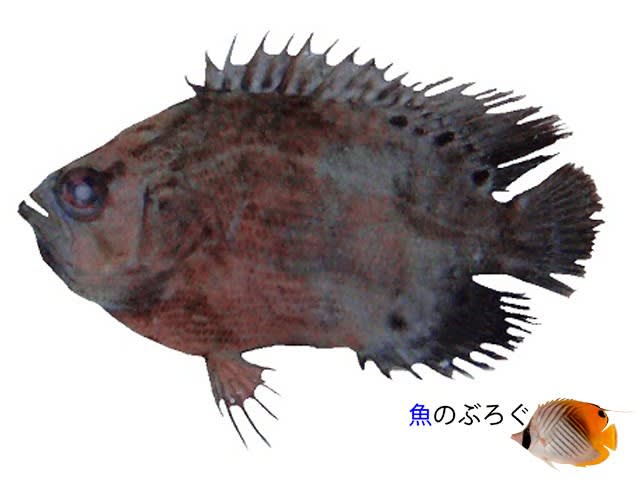

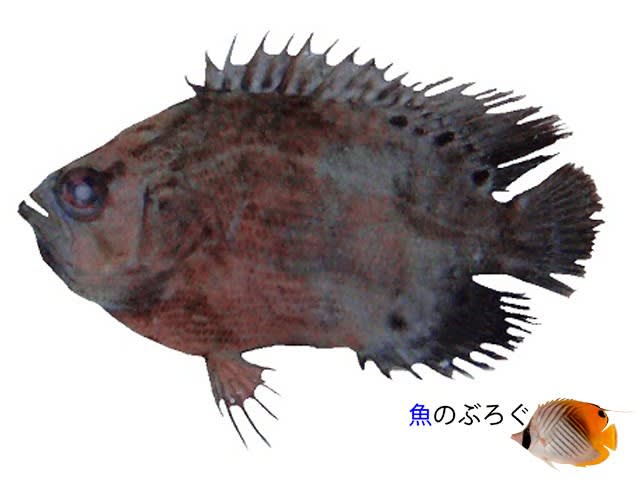

とりあえず、今回は、マツダイ科のマツダイLobotes surinamensis (Bloch)です。

何故ネタ切れ云々の話が出たかといいますと、このマツダイは日本をはじめ、インド・太平洋域、そして大西洋の暖海域に生息する種類なのです。日本でも北海道から沖縄までの各地の沿岸に生息しています。

マツダイが広範囲に分布するのは、浮遊物につく習性があるため。流れ藻、流木、といった自然なものから、漂流中のいかだ、ブイ、沖縄や日本海などで見られる浮き漁礁、はては廃棄物・・・潮流にのって移動するこれらのものについて旅をします。

風が強い日に、湾内に多数の流木や流れ藻、ごみなどがやってきますと、マツダイもたくさん姿を見せたことがありました。大体が4~5cmほどの小型個体ですが、たまに10cmを超えるような大きなものもいます。

1枚目の写真と同じくらいの大きさのが多いですが、それよりも若干大きめのサイズ。高知県

見た目は波間を漂う枯葉のよう。枯葉の合間にかくれるともうわからない。高知県

マツダイは英名で「トリプルテール」といいます。背鰭や臀鰭の後方が大きくて丸く、尾鰭が3つあるように見えるからでしょう。マツダイ科の魚は1属2種で、もう1種は東太平洋にのみ分布してます。

この他、東南アジアのの淡水・汽水域には「ダトニオイデス」という魚がおり、この仲間をマツダイ科に含めることもあります。

▲写真はミトさんからお借りしています。

ダトニオイデスの仲間は、縞模様をもち綺麗なので、日本では観賞魚店や水族館でもおなじみの魚です。一方で現地の東南アジアでは食用としてポピュラーな存在とされています。

一方でマツダイはどうでしょうか。たまに釣れた個体が市場にでることはあるものの、あまりメジャーな魚とはいえません。しかし見た目は決して不味そうな魚でもなし。

実はこの魚はあまり漁獲されない種類のようなのです。知り合いの魚屋さんも「これだけ多く獲れることはあまりない」とのことでした。私も食したことはなく、味については述べることはできません。