MFCオーナーの私的歴代最高のアルバム500選

100位→81位

☆100位☆

Hysteria/Def Leppard (1987)

ヒステリア/デフ・レパード

文句なしにデフ・レパードの代表作であろう。ハード・ロックでありながらハード・ロックを超えている。時間をかけて練りに練り上げられた収録曲はどれも異様なまでにクォリティが高い。歌と歌の間にほんの数小節ブリッジを足すだけで、これほどまでに曲の印象が変わるとは。7曲のシングル・カットといい正にモンスター・アルバムだ。

☆99位☆

The Power Station/The Power Station (1985)

パワー・ステーション/パワー・ステーション

人気絶頂だったデュラン・デュランのメンバー2人とロバート・パーマー、トニー・トンプソンの組み合わせは、意外なようでそうでもなく、限定ユニットにしては勿体ないほどの出来映えとなった。トンプソンのヘビーなドラムをベースにしたファンキーなハード・ロックは、ロバート・パーマー自身の音楽にも影響を与えてしまうほど、画期的で個性的だった。

☆98位☆

Hot Space/Queen (1982)

ホット・スペース/クイーン

失敗作とレッテルを貼られているが、ベスト・セラーの次作で冒険をしてみせる姿勢、地位に安住せず新たな方向性を打ち出す姿勢、どちらもロック・バンドの鑑である。ファンキーなテイストを取り入れ、ブラック・ミュージックに接近し、新たな可能性を追求したクイーンはもっと賞賛されて然るべきだった。曲のクォリティも相変わらず高い。失敗作などではない。

☆97位☆

Hydra/TOTO (1979)

ハイドラ/TOTO

都会的ロック・サウンドの1stから一転、2ndはギターを全面に出した、コンセプチュアルでプログレッシブなハード・ロックである。タイトル曲や「St. George And The Dragon」「Mama」「White Sister」等々、緻密な構成とストーリー性を感じさせる曲が並ぶ名盤。圧倒的でありながらテクニックに走らない演奏も素晴らしい。異論はあろうがTOTOの最高傑作である。

☆96位☆

Breakfast In America/Supertramp (1979)

ブレックファスト・イン・アメリカ/スーパートランプ

スーパートランプはプログレのイメージだったが、そのイメージを損なう事なく、キャッチーでありながら少々捻れたボップ・センスに溢れた名盤をものにした。当時大ベストセラーとなり、バンドではなくジャケットの女性がプロモーションで来日したのが思い出される。シングル曲もいいが、聴き物はラストの「Child Of Vision」、プログレ風な曲展開が素晴らしい。

☆95位☆

Destroyer/Kiss (1976)

地獄の軍団/キッス

とにかく「デトロイト・ロック・シティ」は衝撃以外の何者でもなかった。一体、何人の少年たちが、キッスの虜になったことか。この曲をはじめ、「暗黒の帝王」「雷神」「狂気の叫び」「ドゥー・ユー・ラブ・ミー」等どれも聴く者を捉えて放さない名曲ばかりで、バラードの「ベス」もよく出来ている。文句なしの名盤だが、キッスにしては出来過ぎかも(悪いと言ってるのではありません)。

☆94位☆

Disco Party/Percy Faith (1975)

オリーブの首飾り/パーシー・フェイス・オーケストラ

イージー・リスニングの巨匠、パーシー・フェイスによるディスコというか、ダンサブルなインスト集。タイトル曲はポール・モーリアと競作になった名曲だが、こちらの方がダンサブル。パーシー・フェイスはイージー・リスニングの人の割には新しい物に敏感で、本作でもニール・ダイアモンドやシカゴのカバーもあり、ファンキーで楽しいアルバムに仕上げている。

☆93位☆

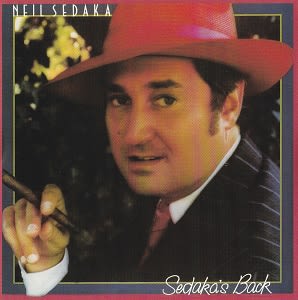

Sedaka's Back/Neil Sedaka (1974)

セダカズ・バック/ニール・セダカ

この時点で既にオールディーズ歌手と見られていたニール・セダカだが、エルトン・ジョンや10ccのバックアップを得て新曲のレコーディングを行い、「雨に微笑みを」を全米No.1にして、見事に復活を遂げた。その「雨に微笑みを」を含む本作は、変わらぬ作曲の才と時代を読む感覚が相俟って、多くの名曲を生み出した名盤である。

☆92位☆

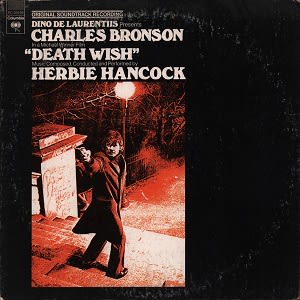

Death Wish/Herbie Hancock (Original Soundtrack) (1974)

狼よさらば/ハービー・ハンコック(オリジナル・サウンドトラック盤)

ハービー・ハンコックが手がけたサントラだが、これが実に素晴らしい。ファンキーでクールなメイン・タイトルのカッコよさは筆舌に尽くしがたい。アルバム全体も、ジェフ・ベックのアルバムのような雰囲気があり、早くからクロスオーバー的な音楽を志向していたハンコックの面目躍如と言える内容だ。もっと多くの人に聴かれるべき名盤。

☆91位☆

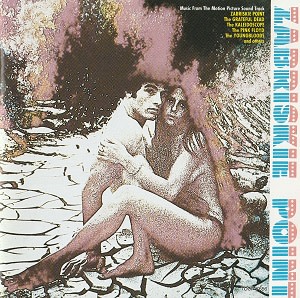

Zabriskie Point/Originl Soundtrack (1970)

砂丘/オリジナル・サウンドトラック盤

非常に珍しいと思うが、実はこのサントラで、僕はピンク・フロイドを知った。そのフロイドの曲がひたすら前衛で、エコーをかけたバスドラのループに効果音がコラージュされる「若者の鼓動」、深く静かに潜行して始まり、突如歌ではなく絶叫が炸裂する「51号の幻想」、どちらも衝撃的だった。この2曲の為にアルバムを買っても決して惜しくはない。他では聴けないし。

☆90位☆

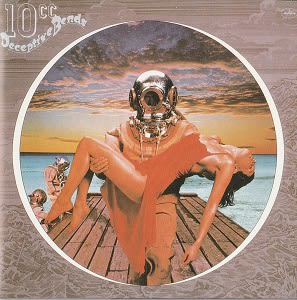

Deceptive Bends/10cc (1977)

愛ゆえに/10cc

分裂して、10ccの名前を引き継いだエリック・スチュワートとグレアム・グールドマンは、不朽の名曲「愛ゆえに」を生み出してヒットさせた。その名曲「愛ゆえに」をフィーチャーした本作だが、他にも「グッド・モーニング・ジャッジ」「恋人たちのこと」のシングル・カットをはじめ、名曲が多数収録された名盤である。今までの捻りはないが、ポップ・エッセンス全開。

☆89位☆

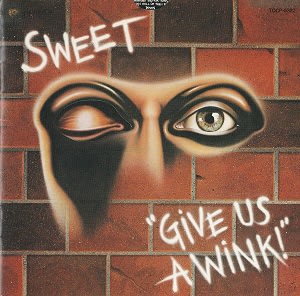

Give Us A Wink/Sweet (1976)

甘い誘惑/スイート

「フォックス・オン・ザ・ラン」「アクション」の2大名曲を連続ヒットさせ、この時期のスイートは正に全盛期だった。その勢いに乗って発表された本作が悪かろうはずがない。初の全曲メンバーのオリジナルで、前述の2大名曲の他、「白ねずみ」「昨日の雨」「恋はだましあい」など、キャッチーでゴキゲンなナンバーが並ぶ名盤。演奏力も確かな所を見せている。

☆88位☆

One More From The Road/Lynyrd Skynyrd (1976)

レーナード・スキナード・ライブ/レーナード・スキナード

悲劇のバンド、レーナード・スキナードのみならずサザン・ロックいやアメリカン・ロックを代表する傑作ライブ盤である。ベスト的選曲に白熱した演奏が実に素晴らしい。後からオーバーダブを行っているらしいが、そこを差し引いても素晴らしい出来だ。「ワーキン・フォー・MCA」で始まるオープニングがとにかく最高。「クロスロード」ではクリームの完コピが聴ける。

☆87位☆

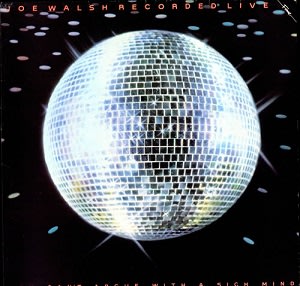

You Can't Argue With A Sick Mind/Joe Walsh (1976)

ジョー・ウォルシュ・ライブ/ジョー・ウォルシュ

イーグルス加入が話題になっていたジョー・ウォルシュの傑作ライブ盤。FM放送用の音源らしいが、ツインギター、ツインキーボード、ツインドラムから成る名うてのミュージシャンたちによる重量級の演奏が実に素晴らしい。「ウォークアウェイ」「タイム・アウト」等のジョー・ウォルシュのベスト選曲が、アレンジを変えて、ドラマティックに生まれ変わった。

☆86位☆

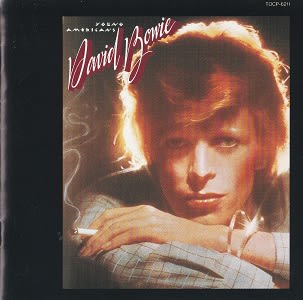

Station To Station/David Bowie (1976)

ステーション・トゥー・ステーション/デビッド・ボウイ

変容を続けるデビッド・ボウイ、本作でのお題はファンクである。ディスコに接近した「ゴールデン・イヤーズ」「TVC15」、ファンキーなハード・ロック「ステイ」がとにかく素晴らしい。往年のファンには不評だったと思うが。大作のタイトル曲もライブのハイライトとなった。コンセプトだけでなく、ソング・ライティングも冴えており、間違いなくボウイの代表作のひとつと言える。

☆85位☆

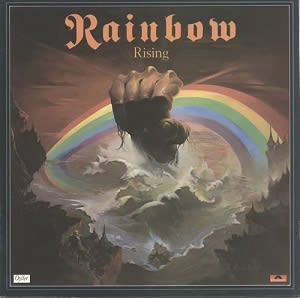

Rainbow Rising/Blackmore's Rainbow (1976)

虹を翔ける覇者/ブラックモアズ・レインボー

深く潜行するシンセ、その隙間を切り裂くギターのリフ、なだれ込んでくるドラム、本作のオープニングを飾る「タロット・ウーマン」の衝撃は物凄かった。何人のハード・ロック少年の心臓を鷲掴みにしたことか。リッチー、ロニー以外のメンバーを一新し、コージー・パウエルを迎えて制作された本作は、直球のハード・ロック・アルバムであり、リッチーのキャリアでも有数の名盤である。

☆84位☆

Stormbringer/Deep Purple (1974)

嵐の使者/ディープ・パープル

デビッド・カバーデイルとグレン・ヒューズのソウルフルな感性を前作以上に全面に出し、リッチーの個性と対峙させることで、パープルは新境地を切り開き、名盤の誕生しとなった。ファンキーなテイストの「愛は何よりも強く」「ホールド・オン」等と、従来路線のタイトル曲や「嵐の女」あたりが無理なく混在しているのか素晴らしい。リッチーは本作が嫌いらしいが、その割には良いプレイを聴かせている。

☆83位☆

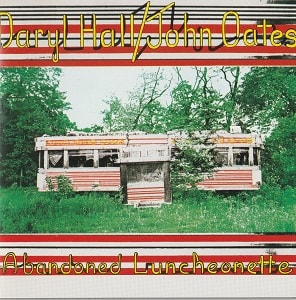

Abandoned Lunchoenette/Daryl Hall & John Oates (1973)

アバンダンド・ランチョネット/ダリル・ホール&ジョン・オーツ

ホール&オーツは、70年代の方が良いと思っているが、ブレイク前、アトランティック在籍時の本作は、とにかく名盤である。巨匠アリフ・マーディンのプロデュースで、ソウルフルというよりモダンなフォーク調サウンドで、独特の世界を構築しており、曲も良いし、これはこれで成功していると思う。名曲「シーズ・ゴーン」はブレイク後に遅ればせながらのヒットとなった。

☆82位☆

Fragile/Yes (1972)

こわれもの/イエス

イエスの最高傑作は『危機』ではなく、こっちだと思う。コンパクトにまとめた構築系ブログレの名曲たち「ラウンドアバウト」「南の空」「遙かなる想い出」「燃える朝焼け」の間に小品を挟み込む絶妙な構成といい、ロジャー・ディーンの印象的なジャケットといい、イエスだけでなく、プログレの幕開けを宣言した重要作であり、70年代ロックが誇るべき名盤である。

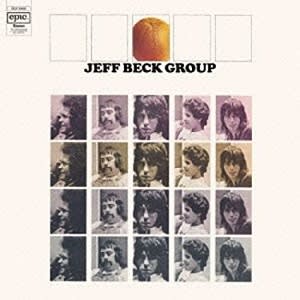

☆81位☆

Jeff Beck Group/Jeff Beck Group (1972)

ジェフ・ベック・グループ/ジェフ・ベック・グループ

第二期ジェフ・ベック・グループは、ハード・ロックではなく、ソウルフルなロックを志向した。ベックのギター以上にマックス・ミドルトンをフューチャーし、ファンキー且つソフィスティケイトされた音世界だが、ロック的なテイストも盛り込まれ、なかなかにクロスオーバーな雰囲気。ベックというか、このバンドの先鋭性が窺える名盤。

いやはや、ここからは今まで以上に、懐かしくも未だ新鮮な名盤ばかりですね。次回は、80位→61位です^^