天体写真を撮り始めてしばらくたった頃、

天候以外にも地上で撮影する以上避けられない画像の劣化や、高額で優秀な機材であっても光学性能の限界があるのではと考えるようになりました。

それは

○経済的理由から所持できる機材の限界

○技術・経験の不足からくる撮影・画像処理能力の限界

○年齢などからくる体力の限界

などとは別のもので、『個人の努力ではどうする事もできない』ものがあるとすれば、

それを踏まえて「天体写真」という趣味に取り組まないと、

過度な期待からくる失望や無駄な努力で疲れ果て、早々とこの趣味をやめてしまう事にもなりかねません。

以前ちょっとまじめに調べてみたものを2回に分けて掲載します。

今回は

1.地上での撮影における大気の影響

(1).光の吸収

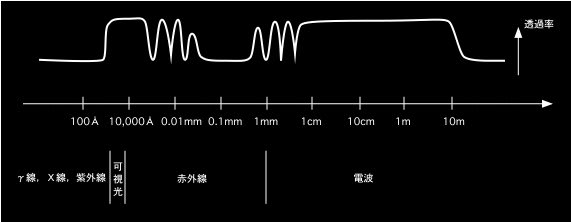

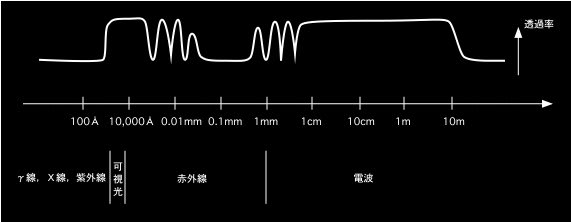

天体からやってきた光は、地球大気を通過する際に徐々に吸収され弱くなっていきます。

吸収のされ方は、光の波長によって違っています。

エックス線など一部波長は高い山の上や宇宙空間に出ないと観測できませんが、幸い天体写真で有効な可視光線や、電波はほとんど地上に到達します。

(2).地上光の散乱(光害)

天体写真は天体からやってきたかすかな光を、ほんのり明るい夜空を背景に時間をかけて蓄積・記録するものです。

露光時間が長ければより暗い天体の光を捉えることができますが、背景の夜空も明るくなっていき、しまいにはせっかく蓄積した天体からの光を明るく塗りつぶしてしまいます。

夜空を明るくしている光害はいまや全国的な問題で、天体写真を趣味とする人は暗い空を求めて遠い撮影場所まで遠征しています。(最近、東京の夜空も以前より暗くなったと聞きますが・・・)

ちなみに人工光のほとんどない暗い空の明るさは22等級(可視光550nm波長で)だそうです。

22等級といってもピントきませんが、一度こんな暗い夜空で30分くらいの長時間露光をして見たいですね。(ただ総露光時間を長くするだけなら、5分露出でも1日24枚、12日間分をコンポジットすれば24時間露光となります。・・・総露光時間10時間くらいなら実際にやってみれそう、と考えています。)

(3).大気のゆらぎによるみだれ(シーイング)

光は真空中から空気中に入射したり、空気中から水中に入射したりすると進行方向が曲げられます。

これはレンズが光を曲げる理屈と同じですが、問題は地上の空気や水はレンズと異なり、自然の気まぐれによるムラがあることです。

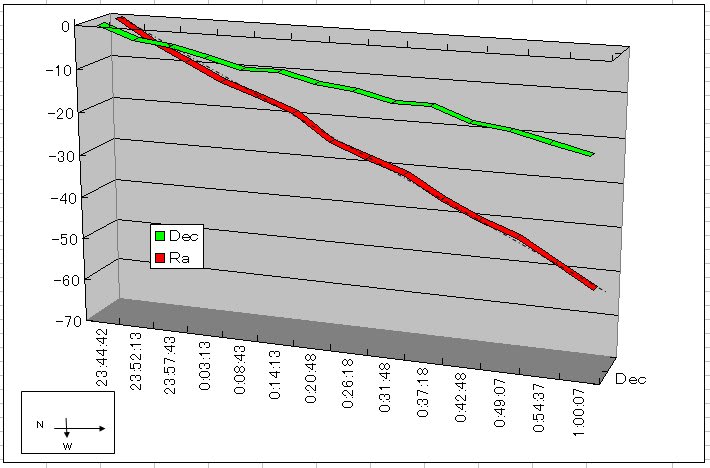

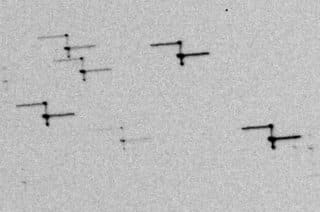

これによって天体からの光は、望遠鏡のレンズや鏡の表面に到達した時、その波面がグチャグチャと乱されています。鏡の大きさが数10cmを超えるような望遠鏡をのぞくと、星像は斑点が散らばったように見え、しかもそのパターンは時々刻々と変化していきます。

どんなに精巧な望遠鏡でも長時間露光した星像は、直径数秒角(1秒角は1度の1/3600)の円盤になってしまいますが、その原因はこのためなのです。

つまり大気を通して見たときに星の光を正確に1箇所に集めることは、口径10cm程度より大きい望遠鏡では無理ということになります。地上にある大型望遠鏡の多くは、みなピンボケなのです。

このピンボケのため画像のシャープさは大気の状態だけで決まってしまいます。

可視光で見る場合、典型的には口径10cmの望遠鏡の能力で頭打ちです。

大口径の主鏡の実用的な分解能の限界は、シーイングパラメーター (長時間露光する場合、主鏡の直径をこれより大きくしても、シーイングのために分解能が改善できなくなる限界の直径)に等しい直径の主鏡の分解能と同じになるが、これは何と直径 20cm の主鏡を十分良いコンディションで用いた場合に相当するに過ぎない。

◆シーイング(シンチレーション)の良否の判断要素

○どんよりとした空はシーイングが良い

大気が安定しており、気流が穏やかなので揺らぎは少なくなる。

従って、春霞や梅雨の時期は晴れさえすればよいシーイングが得られる。 (反面 透明度が悪い!)

○透明度が高いとシーイングが悪い

前項と逆のパターンで、「雲がない」=「上空で強い風が吹いている」ということになり、大気が安定せずシーイングが悪くなる。従って、冬などのよく晴れた日はきれいな空ではあるが、シーイングは軒並み悪い。

また、冬によく星が瞬くのはこのためである。

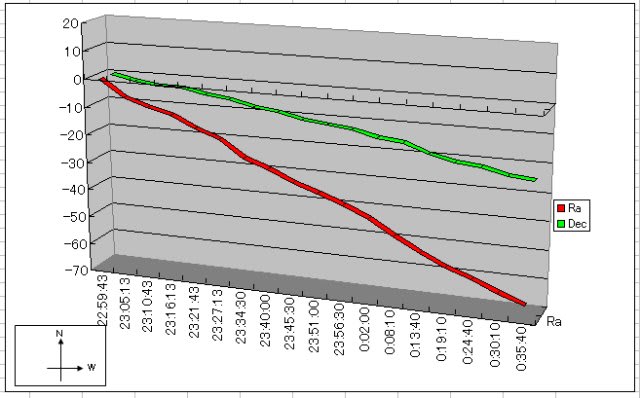

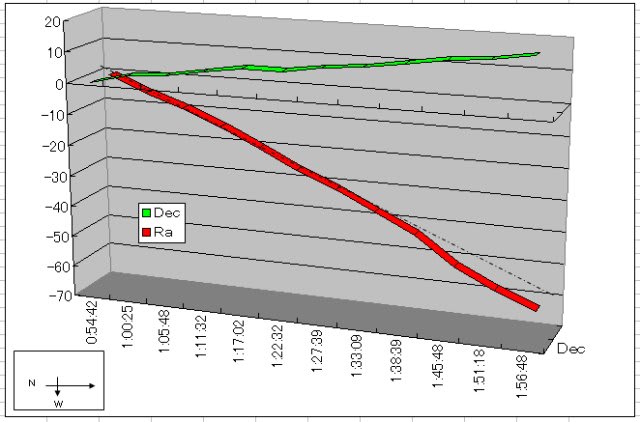

○低空の天体に対してはシーイングが悪い

天頂よりも多くの大気の中を通ってくるため、大気の揺らぎの影響を受けやすい。

同様の理由で、大気差なども目立ってくる。太陽との離角が大きくならない金星や水星の撮影が難しいゆえんである。

○近くにものがあるとシーイングが悪い

熱対流が起こりやすくなるため、小規模な陽炎のようなものができてしまうことがある。

特に車などがありがちである。天体写真の盛んな場所に行くときには、撮影場所から離れて車を停めるなどの配慮が必要である。また、天文台の建物が望遠鏡と離れた場所にあるのもこのためである。

○反射式望遠鏡のほうが屈折式望遠鏡よりもシーイングが悪い

持ち運び式の望遠鏡の場合、望遠鏡自体の熱によって対流が起きてしまうことがしばしばある。

反射式望遠鏡は光路が揺らぎの多いエリアを折り返して通ったり、構造上、対流が内部にこもったり、口径が大きかったりするので余分に揺らぎの影響を受ける。よって、望遠鏡を外の温度にならすことが必要になる。

◆関東地区のシーイング

沖縄県や九州地区などシーイングの良い地域は別にして、本州での星像の揺れ量の平均的な値は2~3秒角程度。 悪い時には10秒角程度にもなるそうです。(衝付近木星視直径の1/4~1/5程度)

ただ、揺れ量1秒以下の良シーイングも無いわけではなく、最良のときには0.2~0.3秒角になることもあるようです。

この記事は などをもとに、天体写真用にまとめたものです。(クリックで直接ご覧ください。)

などをもとに、天体写真用にまとめたものです。(クリックで直接ご覧ください。)

次回(2回目)は 「ならぬことはならぬもの(撮影機材の能力)」 の予定です。

========================================================

映画 「ライフ・オブ・パイ/トラと漂流した227日」 を3D版で見てきました。

TVで予告編も見ているので、おおよそわかったつもりで見てきたのですが・・・

画像の美しさだけではなかった!

見終わったあと、船が沈んだ理由はもしかして・・・(気になったのは、わたしだけ?)

雲上(くもがみ)

ブログランキング参加しています。

←ポチッとお願いします

←ポチッとお願いします

にほんブログ村

========================================================

天候以外にも地上で撮影する以上避けられない画像の劣化や、高額で優秀な機材であっても光学性能の限界があるのではと考えるようになりました。

それは

○経済的理由から所持できる機材の限界

○技術・経験の不足からくる撮影・画像処理能力の限界

○年齢などからくる体力の限界

などとは別のもので、『個人の努力ではどうする事もできない』ものがあるとすれば、

それを踏まえて「天体写真」という趣味に取り組まないと、

過度な期待からくる失望や無駄な努力で疲れ果て、早々とこの趣味をやめてしまう事にもなりかねません。

以前ちょっとまじめに調べてみたものを2回に分けて掲載します。

今回は

1.地上での撮影における大気の影響

(1).光の吸収

天体からやってきた光は、地球大気を通過する際に徐々に吸収され弱くなっていきます。

吸収のされ方は、光の波長によって違っています。

エックス線など一部波長は高い山の上や宇宙空間に出ないと観測できませんが、幸い天体写真で有効な可視光線や、電波はほとんど地上に到達します。

(2).地上光の散乱(光害)

天体写真は天体からやってきたかすかな光を、ほんのり明るい夜空を背景に時間をかけて蓄積・記録するものです。

露光時間が長ければより暗い天体の光を捉えることができますが、背景の夜空も明るくなっていき、しまいにはせっかく蓄積した天体からの光を明るく塗りつぶしてしまいます。

夜空を明るくしている光害はいまや全国的な問題で、天体写真を趣味とする人は暗い空を求めて遠い撮影場所まで遠征しています。(最近、東京の夜空も以前より暗くなったと聞きますが・・・)

ちなみに人工光のほとんどない暗い空の明るさは22等級(可視光550nm波長で)だそうです。

22等級といってもピントきませんが、一度こんな暗い夜空で30分くらいの長時間露光をして見たいですね。(ただ総露光時間を長くするだけなら、5分露出でも1日24枚、12日間分をコンポジットすれば24時間露光となります。・・・総露光時間10時間くらいなら実際にやってみれそう、と考えています。)

(3).大気のゆらぎによるみだれ(シーイング)

光は真空中から空気中に入射したり、空気中から水中に入射したりすると進行方向が曲げられます。

これはレンズが光を曲げる理屈と同じですが、問題は地上の空気や水はレンズと異なり、自然の気まぐれによるムラがあることです。

これによって天体からの光は、望遠鏡のレンズや鏡の表面に到達した時、その波面がグチャグチャと乱されています。鏡の大きさが数10cmを超えるような望遠鏡をのぞくと、星像は斑点が散らばったように見え、しかもそのパターンは時々刻々と変化していきます。

どんなに精巧な望遠鏡でも長時間露光した星像は、直径数秒角(1秒角は1度の1/3600)の円盤になってしまいますが、その原因はこのためなのです。

つまり大気を通して見たときに星の光を正確に1箇所に集めることは、口径10cm程度より大きい望遠鏡では無理ということになります。地上にある大型望遠鏡の多くは、みなピンボケなのです。

このピンボケのため画像のシャープさは大気の状態だけで決まってしまいます。

可視光で見る場合、典型的には口径10cmの望遠鏡の能力で頭打ちです。

大口径の主鏡の実用的な分解能の限界は、シーイングパラメーター (長時間露光する場合、主鏡の直径をこれより大きくしても、シーイングのために分解能が改善できなくなる限界の直径)に等しい直径の主鏡の分解能と同じになるが、これは何と直径 20cm の主鏡を十分良いコンディションで用いた場合に相当するに過ぎない。

◆シーイング(シンチレーション)の良否の判断要素

○どんよりとした空はシーイングが良い

大気が安定しており、気流が穏やかなので揺らぎは少なくなる。

従って、春霞や梅雨の時期は晴れさえすればよいシーイングが得られる。 (反面 透明度が悪い!)

○透明度が高いとシーイングが悪い

前項と逆のパターンで、「雲がない」=「上空で強い風が吹いている」ということになり、大気が安定せずシーイングが悪くなる。従って、冬などのよく晴れた日はきれいな空ではあるが、シーイングは軒並み悪い。

また、冬によく星が瞬くのはこのためである。

○低空の天体に対してはシーイングが悪い

天頂よりも多くの大気の中を通ってくるため、大気の揺らぎの影響を受けやすい。

同様の理由で、大気差なども目立ってくる。太陽との離角が大きくならない金星や水星の撮影が難しいゆえんである。

○近くにものがあるとシーイングが悪い

熱対流が起こりやすくなるため、小規模な陽炎のようなものができてしまうことがある。

特に車などがありがちである。天体写真の盛んな場所に行くときには、撮影場所から離れて車を停めるなどの配慮が必要である。また、天文台の建物が望遠鏡と離れた場所にあるのもこのためである。

○反射式望遠鏡のほうが屈折式望遠鏡よりもシーイングが悪い

持ち運び式の望遠鏡の場合、望遠鏡自体の熱によって対流が起きてしまうことがしばしばある。

反射式望遠鏡は光路が揺らぎの多いエリアを折り返して通ったり、構造上、対流が内部にこもったり、口径が大きかったりするので余分に揺らぎの影響を受ける。よって、望遠鏡を外の温度にならすことが必要になる。

◆関東地区のシーイング

沖縄県や九州地区などシーイングの良い地域は別にして、本州での星像の揺れ量の平均的な値は2~3秒角程度。 悪い時には10秒角程度にもなるそうです。(衝付近木星視直径の1/4~1/5程度)

ただ、揺れ量1秒以下の良シーイングも無いわけではなく、最良のときには0.2~0.3秒角になることもあるようです。

この記事は

次回(2回目)は 「ならぬことはならぬもの(撮影機材の能力)」 の予定です。

========================================================

映画 「ライフ・オブ・パイ/トラと漂流した227日」 を3D版で見てきました。

TVで予告編も見ているので、おおよそわかったつもりで見てきたのですが・・・

画像の美しさだけではなかった!

見終わったあと、船が沈んだ理由はもしかして・・・(気になったのは、わたしだけ?)

雲上(くもがみ)

ブログランキング参加しています。

にほんブログ村

========================================================