いよいよ、20年以上かけて王手となったJR全線乗りつぶしです。

ダイヤが正常であれば、本日の夕方に北の街でゴールとなります…。

21日。北海道旅行の最終日である。朝の地元局の番組では、この朝はこの秋でもっとも冷え込んだそうで、北海道の上川地方では氷点下を記録したところもあったと伝えられていた。関西ではまだ真夏日になっていることを思えば、日本の気候の多様性がうかがえる(写真は、ホテルの部屋の窓からの眺め)。

21日。北海道旅行の最終日である。朝の地元局の番組では、この朝はこの秋でもっとも冷え込んだそうで、北海道の上川地方では氷点下を記録したところもあったと伝えられていた。関西ではまだ真夏日になっていることを思えば、日本の気候の多様性がうかがえる(写真は、ホテルの部屋の窓からの眺め)。

さて、これから日高線を目指すべく、朝は東室蘭からの始発列車となる6時26分発の苫小牧行きに乗車。乗車券は様似まで新たに買いなおした。うーん、最初からこうなるとわかっていれば、「周遊きっぷ」を作ったほうが安かったかな・・・?3両の気動車であるが、ワンマン列車のため無人駅での乗り降りは先頭車両のみ。休日の朝のこととでさほど混んでおらず、ボックス席でゆったりと進む。

さて、これから日高線を目指すべく、朝は東室蘭からの始発列車となる6時26分発の苫小牧行きに乗車。乗車券は様似まで新たに買いなおした。うーん、最初からこうなるとわかっていれば、「周遊きっぷ」を作ったほうが安かったかな・・・?3両の気動車であるが、ワンマン列車のため無人駅での乗り降りは先頭車両のみ。休日の朝のこととでさほど混んでおらず、ボックス席でゆったりと進む。

前日は白老まで来たが、そこから苫小牧までは初乗車区間となる。白老からは28キロあまり、日本でもっとも長い「直線区間」を走ることになるが、ポツポツと住宅地があるかと思えば牧草地も広がるという、北海道らしい茫洋とした景色が広がる。

それが一転して王子製紙の巨大な工場が現れると、苫小牧に到着。北海道一といってもいい工業都市である。日高線の列車まで30分ほど時間があるが、改札口は出ずにそのまま日高線ホームに向かう。日高線のような人気ローカル線となると、ボックス席の窓側に陣取ろうというものなら最低でも20分前には並んでおく必要がある。このところ、ローカル線のほうが席取りに神経を使うことが多い。

それが一転して王子製紙の巨大な工場が現れると、苫小牧に到着。北海道一といってもいい工業都市である。日高線の列車まで30分ほど時間があるが、改札口は出ずにそのまま日高線ホームに向かう。日高線のような人気ローカル線となると、ボックス席の窓側に陣取ろうというものなら最低でも20分前には並んでおく必要がある。このところ、ローカル線のほうが席取りに神経を使うことが多い。

やってきたのは、日高線オリジナル塗装の2両編成の気動車。しかし苫小牧で1両を切り離し、結局様似に向かうのは1両だけ。

やってきたのは、日高線オリジナル塗装の2両編成の気動車。しかし苫小牧で1両を切り離し、結局様似に向かうのは1両だけ。

早速、観光客やその筋の客たちで座席は満席になる。私も30分前に並んだ甲斐があって、進行右側の窓際の席を確保できた。

早速、観光客やその筋の客たちで座席は満席になる。私も30分前に並んだ甲斐があって、進行右側の窓際の席を確保できた。

8時03分に出発。しばらくは室蘭線と並走し、いつしか単線となる。茫洋とした原野の中に放り出された感じだ。隣の勇払まで営業キロで13キロあまり、時間にして12分の走り。原野があるかと思えばその向こうに大規模なプラントが見えるという、どこか日本離れした風景である。

8時03分に出発。しばらくは室蘭線と並走し、いつしか単線となる。茫洋とした原野の中に放り出された感じだ。隣の勇払まで営業キロで13キロあまり、時間にして12分の走り。原野があるかと思えばその向こうに大規模なプラントが見えるという、どこか日本離れした風景である。

勇払から次の浜厚真までも10キロほどある。こちらも原野の向こうに火力発電所、そして新日本海フェリーの船体を見る。敦賀・舞鶴から苫小牧を結ぶルートがあり、北海道へ渡るにあたって一時検討したルートであるが、苫小牧ではこういうところに降ろされるのかと思う。ちょっと、北の大地の玄関としては殺風景な感じがするかな。

勇払から次の浜厚真までも10キロほどある。こちらも原野の向こうに火力発電所、そして新日本海フェリーの船体を見る。敦賀・舞鶴から苫小牧を結ぶルートがあり、北海道へ渡るにあたって一時検討したルートであるが、苫小牧ではこういうところに降ろされるのかと思う。ちょっと、北の大地の玄関としては殺風景な感じがするかな。

「ししゃも打線」と名づけられた鵡川高校のある鵡川でしばらく停車。私と同じようにカメラを持ってホームに降りる人もいる。それにしても最近は画素数の多い携帯電話も出ており、こういった撮影でも携帯電話が活躍している。こういうのが「モブログ」でリアルタイムな旅の風景を発信することができるということで、ある意味うらやましい。

「ししゃも打線」と名づけられた鵡川高校のある鵡川でしばらく停車。私と同じようにカメラを持ってホームに降りる人もいる。それにしても最近は画素数の多い携帯電話も出ており、こういった撮影でも携帯電話が活躍している。こういうのが「モブログ」でリアルタイムな旅の風景を発信することができるということで、ある意味うらやましい。

鵡川を過ぎるとここからより日高らしい車窓が広がる。競走馬を飼育する牧場も見えるようになった。その一方で太平洋も広がる。前日とは異なり薄く雲が広がってはいるが、すぐ波打ち際を走るところもあり、窓の外の豪快な景色にうなりっぱなしである。

鵡川を過ぎるとここからより日高らしい車窓が広がる。競走馬を飼育する牧場も見えるようになった。その一方で太平洋も広がる。前日とは異なり薄く雲が広がってはいるが、すぐ波打ち際を走るところもあり、窓の外の豪快な景色にうなりっぱなしである。

右手に海が見えるかと思えば、反対側には牧草地が広がり、馬の食事風景を見ることもある。

右手に海が見えるかと思えば、反対側には牧草地が広がり、馬の食事風景を見ることもある。

私を含め、他の乗客も右に左に首を動かしたり、カメラを構えたりと結構忙しい。風光明媚なローカル線として人気が高いのにはうなづける。

私を含め、他の乗客も右に左に首を動かしたり、カメラを構えたりと結構忙しい。風光明媚なローカル線として人気が高いのにはうなづける。

静内に到着。ここで17分ほど停車する。日高地方の中心部ということで下車する人も多く、また本格的な一息ということでほとんどの人が席を立つ。苫小牧から様似まで3時間あまりの道のりにあって、1時間半、ほぼ中間地点ということもある。

静内に到着。ここで17分ほど停車する。日高地方の中心部ということで下車する人も多く、また本格的な一息ということでほとんどの人が席を立つ。苫小牧から様似まで3時間あまりの道のりにあって、1時間半、ほぼ中間地点ということもある。

太平洋と競走馬を眺めていると、「日高昆布と馬肉で一杯やりたいな」という気持ちになっていた。静内駅の中には観光案内を兼ねた土産物コーナーもあり、馬をモチーフにしたグッズやら、土産物の菓子などが並ぶ。その中で日高昆布(だしをとるための本格的なものと、おしゃぶり昆布を買い求める)と一杯の「燃料」は手にすることができたが、馬肉のほうはさすがに置いていなかった。このあたりでは馬は競走馬としてあるのであり、食べるためのものではないということだろうか。

静内からも太平洋と牧草地が作り出す車窓が続き、乗っていて飽きない。なかなかしょっちゅうは訪れることのできない北海道に来た機会を利用して日高線を楽しむことができるのはよいのだが、これだけの線区なら、「乗りつぶし最後の路線」として、様似で「JR全線完乗」を飾るというのがイベント的にはよかったかな、とも思う。まあ、そういうのもタイミングというのか、路線との縁というのかな・・・。

静内からも太平洋と牧草地が作り出す車窓が続き、乗っていて飽きない。なかなかしょっちゅうは訪れることのできない北海道に来た機会を利用して日高線を楽しむことができるのはよいのだが、これだけの線区なら、「乗りつぶし最後の路線」として、様似で「JR全線完乗」を飾るというのがイベント的にはよかったかな、とも思う。まあ、そういうのもタイミングというのか、路線との縁というのかな・・・。

駅の両側が牧場という荻伏を過ぎ、浦河に到着。日高「支庁」のある町で、今でもたまに聴くNHKラジオの「気象通報」で、風力、気圧、気温が紹介されるところである。この気象通報、北海道やその向こうの大陸の気象も伝えてくれるのだが、冬場に聴くのが面白い。東京や大阪といった環境の中で、「氷点下何度」の世界への想像を掻き立ててくれるものがある。

浦河を過ぎると、海岸で昆布を干す光景に出会う。線路端にシートや網が広げられ、その上に昆布の波が広がっている。こういう車窓を見ながらおしゃぶり昆布を味わうのもまた独特の味わい。

浦河を過ぎると、海岸で昆布を干す光景に出会う。線路端にシートや網が広げられ、その上に昆布の波が広がっている。こういう車窓を見ながらおしゃぶり昆布を味わうのもまた独特の味わい。

そろそろ線路が行き詰るような感じがして、11時19分、様似到着。座席定員の半分くらいが様似まで乗車してきた感じだ。ガランとした駅前広場はしばし記念写真コーナーと化す。

そろそろ線路が行き詰るような感じがして、11時19分、様似到着。座席定員の半分くらいが様似まで乗車してきた感じだ。ガランとした駅前広場はしばし記念写真コーナーと化す。

駅前には日通の営業所にバス乗り場。襟裳岬に向かうバスを待つ人が結構多い。私は折り返し組となる。ちょうど昼食時ということで何かないかと思い、駅前をぶらつく。コープがあったので(組合員ではないが)入り、食料を確保。これで帰路の3時間も安泰だ。

駅前には日通の営業所にバス乗り場。襟裳岬に向かうバスを待つ人が結構多い。私は折り返し組となる。ちょうど昼食時ということで何かないかと思い、駅前をぶらつく。コープがあったので(組合員ではないが)入り、食料を確保。これで帰路の3時間も安泰だ。

様似を後にし、帰りは車窓の巻き戻しを楽しんで15時19分、苫小牧着。当初のきっぷのルートではここから新千歳空港を目指すのだが、待ち時間が長いこともあるし、混雑が予想される空港に早く着いておきたいので、ここで列車の旅を終え、直行の連絡バスで空港に向かう。果たして手荷物検査場、保安検査場は混雑していたが、軽く早めの夕食を取るくらいの時間は取ることはでき、北の大地に別れを告げることになった。

様似を後にし、帰りは車窓の巻き戻しを楽しんで15時19分、苫小牧着。当初のきっぷのルートではここから新千歳空港を目指すのだが、待ち時間が長いこともあるし、混雑が予想される空港に早く着いておきたいので、ここで列車の旅を終え、直行の連絡バスで空港に向かう。果たして手荷物検査場、保安検査場は混雑していたが、軽く早めの夕食を取るくらいの時間は取ることはでき、北の大地に別れを告げることになった。

17時30分に出航した全日空の関空行き、19時35分には関空の滑走路に降り立った。往路、函館まで一日仕事で移動したことを思えば、あっとういう間の関西帰還ということになった。

17時30分に出航した全日空の関空行き、19時35分には関空の滑走路に降り立った。往路、函館まで一日仕事で移動したことを思えば、あっとういう間の関西帰還ということになった。

さて、これでJRの乗りつぶしは、函館本線の深川~旭川間30.2kmを残すのみとなった。うーん、この区間ということであれば、最後は「最北の都市」で締めくくるということになるかな。酷寒の時期に行くのも面白いかもしれない。何とか九州新幹線の開通までには、一度「完乗」状態にしておきたいものである。これからの鉄道旅行が楽しみである・・・・。(終わり)

巨人V9時代の名二塁手、土井正三さんが亡くなったという。ONより若い67歳。

私の世代くらいになると、一時オリックス・ブルーウェーブの監督を務めており、あのイチローの振り子打法を「使い物にならない」としてレギュラーで使わなかったという「眼力のなさ」や、オリックスの選手に向かってことあるごとに「巨人軍では・・・」と言っていたりという「迷監督」ぶりが知られていたところ。しかしまあ、一時の名プレーヤーとして球史に名を残す選手だったことには違いなく、死去を伝える記事では迷監督ぶりは置いておいて名選手だった伝え方だったのは救いである(それにしても、扱いが大きかったのはV9戦士だからだっただろうな。名球会にも入ったパ・リーグの名内野手が亡くなった時はそこまでではなかったし・・)。

ともかくも、ご冥福をお祈りいたします。

・・・・さて、室蘭線旅行記の続き。

白老でアイヌ民族関連の見学を行った後、東室蘭に戻り、15時43分発の室蘭行きで、枝線区間の乗りつぶしに向かう。いや枝線といったのは失礼で、元々は石狩の石炭を天然の良港である室蘭から積み出すために敷かれた路線なのだから、本来の終着駅に向かっているというところだ。

白老でアイヌ民族関連の見学を行った後、東室蘭に戻り、15時43分発の室蘭行きで、枝線区間の乗りつぶしに向かう。いや枝線といったのは失礼で、元々は石狩の石炭を天然の良港である室蘭から積み出すために敷かれた路線なのだから、本来の終着駅に向かっているというところだ。

新日鐵の構内のようなところを走る。かつては大量の貨物列車が行き来していたであろう側線が広がり、巨大なプラントもあれば、車窓の反対側には「新日鐵球場」という本格的な球場もある。先ほどみた市営球場よりごついつくりだ。

こうやって港に向かう感じ、九州は筑豊線の折尾から若松に向かうのと何だかよく似ている雰囲気のように思う。

15時56分、1面ホームの室蘭駅に到着。室蘭という街の玄関駅にしては小ぢんまりとした感じだ。到着した列車の反対ホームには「コンサドーレ号」というマークをかかげた特急車両が停車していた。何でもこの日、室蘭でコンサドーレ札幌対アビスパ福岡の試合が行われていたようで、試合終了後の観客輸送の臨時列車だという。駅の周りにはチームカラーの赤いユニフォームをまとったサポーターたちが結構いた。

15時56分、1面ホームの室蘭駅に到着。室蘭という街の玄関駅にしては小ぢんまりとした感じだ。到着した列車の反対ホームには「コンサドーレ号」というマークをかかげた特急車両が停車していた。何でもこの日、室蘭でコンサドーレ札幌対アビスパ福岡の試合が行われていたようで、試合終了後の観客輸送の臨時列車だという。駅の周りにはチームカラーの赤いユニフォームをまとったサポーターたちが結構いた。

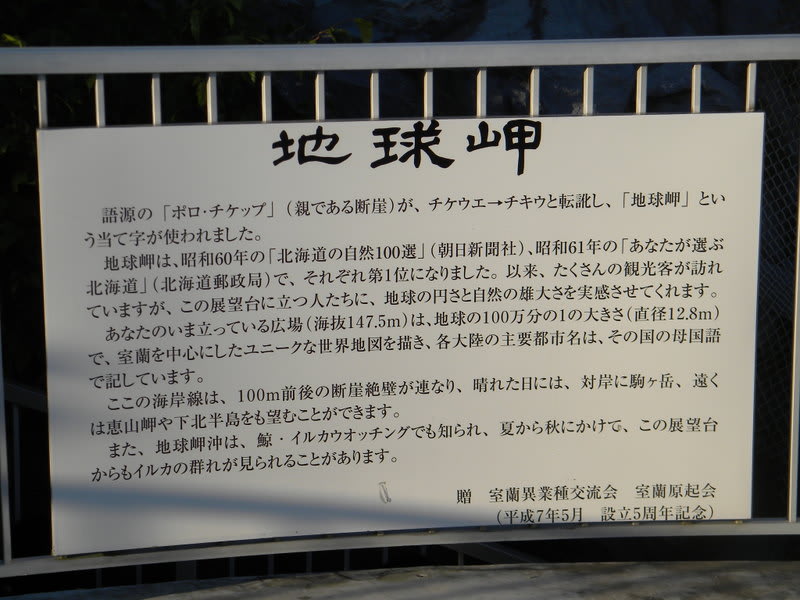

ここからバスで向かうのは、地球岬。名前を聞いただけでは大変スケールの大きいスポットで、地球の大きさを実感できるところのように見える。もっとも、もともとはアイヌ語で「断崖」を意味する「チケプ」だったのが、「チキウ」となり、「チキュウ=地球」の字をあてるようになったという。それにしても、面白いところに転訛していったものである。

ここからバスで向かうのは、地球岬。名前を聞いただけでは大変スケールの大きいスポットで、地球の大きさを実感できるところのように見える。もっとも、もともとはアイヌ語で「断崖」を意味する「チケプ」だったのが、「チキウ」となり、「チキュウ=地球」の字をあてるようになったという。それにしても、面白いところに転訛していったものである。

15分ほどで地球岬団地バス停に到着。地球岬にはここからさらに15分ほど坂道を登ることになる。結構いい運動だ。途中から駐車場に入る車の渋滞が見られる。連休中とはいえ人気のスポットなのだろうか。

その答えは、岬に到着して階段を上がるとすぐにわかった。

手前には灯台、遠くには噴火湾をはさんで渡島半島を見ることができる。この日の朝からずっと眺めてきた駒ケ岳のシルエットがくっきりと見える。

手前には灯台、遠くには噴火湾をはさんで渡島半島を見ることができる。この日の朝からずっと眺めてきた駒ケ岳のシルエットがくっきりと見える。

展望台には「幸せの鐘」があり、これを一緒につくカップルたちが多い。そりゃ、これだけの眺めを見ながら鐘を鳴らすなんて、グッとムードが高まりまっせ。

展望台には「幸せの鐘」があり、これを一緒につくカップルたちが多い。そりゃ、これだけの眺めを見ながら鐘を鳴らすなんて、グッとムードが高まりまっせ。

そろそろ夕日も近づいてきたところで地球岬を後にする。再びバスに乗り、今度は途中通ってきた母恋駅前で下車。ここから東室蘭に戻る列車をつかまえる。こちらの駅舎もなかなかレトロな感じだ。

そろそろ夕日も近づいてきたところで地球岬を後にする。再びバスに乗り、今度は途中通ってきた母恋駅前で下車。ここから東室蘭に戻る列車をつかまえる。こちらの駅舎もなかなかレトロな感じだ。

今日の行程はここまで。東室蘭駅前のルートインホテルにチェックインした後、歩いて10分ほどで繁華街の中島町に向かう。室蘭の名物といわれてもピンと来ないのだが、フロントに尋ねたところ「室蘭やきとり」というのが地場料理でブームになっているとのこと。やきとりといっても鶏肉に長ネギではなく、豚肉、玉ネギ、洋からしというのが室蘭のスタイルとか。

ただ、時間帯が悪かったせいか、教えられた老舗には店の外まで長蛇の列。食事をするのに行列をするのが嫌いな私、もうこれであきらめる。このほかにもやきとりの幟を出している店を回ってみるがどこも満席。ならばと魚料理に狙いを変えるがこれも満席。まあ、繁華街の範囲は限られているし、連休中であれば仕方ないかな。全国チェーンの居酒屋は空いているようだったが室蘭にまで来て入ることもないだろう。仕方なくこの日はホテルでゆっくりすることにして(大浴場もあるし)、コンビニで食材を買い求めて帰参する。今にして思えば長崎屋の食品コーナーにでも行けば地元ならではの食材があったかもしれず、それもよかったかなと思うのだが・・・。

ホテルの一室で翌日(最終日)の行程を検討。事前のプランでは最終日に行こうとしていた白老ポロトコタンも地球岬も前倒しで2日目に行くことができた。夕方までに新千歳空港に着けばいいのだから時間はある。登別の温泉にでも行ってみようか。

ところが、「もう少し足を延ばしてもいいな」と思い、それならば未乗車区間の日高線に入ることはできないかと時刻表を見てみると、これが終点の様似まで往復することができるのである。うーん、予定外のことであり、「JR完乗達成は様似で」という思いで最後まで取っておきたい気持ちもあったが、この際だから別払いで行ってみようか。

ということで、この次はエキシビションでの日高線乗車ということになる・・・・。(続く)

・・・まだ20日の旅行記が続きますが、しばらくのお付き合いのほどを。

東室蘭の駅前をしばらくぶらついた後、11時56分発の苫小牧行きに乗車。ここから電化区間となり、乗り込むのは北海道独特の赤い塗装の電車である。広々としたボックス席に陣取る。客室内の入口に「冷房車」という札が出ているのは北海道ならではだろう。東京や大阪の近郊の車両であれば夏は冷房がかかるのは当たり前、弱めの車両に「弱冷車」という但し書きを入れるのだから、ところ変われば考えが変わるものだ。

東室蘭の駅前をしばらくぶらついた後、11時56分発の苫小牧行きに乗車。ここから電化区間となり、乗り込むのは北海道独特の赤い塗装の電車である。広々としたボックス席に陣取る。客室内の入口に「冷房車」という札が出ているのは北海道ならではだろう。東京や大阪の近郊の車両であれば夏は冷房がかかるのは当たり前、弱めの車両に「弱冷車」という但し書きを入れるのだから、ところ変われば考えが変わるものだ。

ここからは太平洋の外海に沿って快調な走りを見せる。広大な敷地を利用した郊外型の大型店舗も時折見られるが、漁村や工場なども見ることができる。

温泉で有名な登別に到着。ここからバスで20分ほどで全国的に有名な登別温泉に行くことができるが、今日はこのまま乗車する。特急ならいざ知らず、鈍行列車が到着しても乗り降りするのは地元客とおぼしき人ばかり。

温泉で有名な登別に到着。ここからバスで20分ほどで全国的に有名な登別温泉に行くことができるが、今日はこのまま乗車する。特急ならいざ知らず、鈍行列車が到着しても乗り降りするのは地元客とおぼしき人ばかり。

北吉原から萩野にかけては日本製紙の大きな工場を見る。萩野、そういえばかつてJRコンテナの業務に就いていた時、コンテナ取り扱い駅の一覧に北海道の小駅の名前が出ていたような記憶があったが、やはり製紙工場につきものの専用線があったそうだ。どうやら昨年春限りで貨物の取り扱いはやめたそうで、引込み線には雑草が生い茂っている。

そういえばもう一つ、ここの日本製紙の工場はかつての「大昭和製紙北海道」で、都市対抗野球でも同社の野球部(現在は休部し、市民チーム”ウィードしらおい”として活動中)が「白老町代表」でよく出場していたのを覚えている(何せ、実家が毎日新聞購読だったもので、夏になれば同大会の様子が連日2ページ使って報道されていたのを読んでおり)。それらのことで、白老というのは結構な工業の町なのかなというイメージを持っている。

ただ今回下車したのは、白老駅に近いところに、アイヌ民族に関する展示を行っている「白老ポロトコタン」というスポットがあることから。今回の旅の中で数少ない観光地めぐりで、当初のプランでは明日の最終日に訪れる予定のところが、午前中の予定が前倒しになったことからこのタイミングで行ってみようというものである。

ただ今回下車したのは、白老駅に近いところに、アイヌ民族に関する展示を行っている「白老ポロトコタン」というスポットがあることから。今回の旅の中で数少ない観光地めぐりで、当初のプランでは明日の最終日に訪れる予定のところが、午前中の予定が前倒しになったことからこのタイミングで行ってみようというものである。

駅は思ったよりも大きく、駅員もいれば観光案内を兼ねた土産物コーナーもある。私がパンフレットを探していると、そこの係の人からどこに行くのかと尋ねられる。白老ポロトコタンだと答えると、わざわざ駅の外に出て、駅横の歩道橋を渡っていく道筋を教えてくれた。また、「こういうのをやっていますからぜひのぞいてください」と渡されたチラシ。「しらおいチェプ祭」というのだそうだ。チェプとは、アイヌ語で「魚」を意味するとか。

10分ほど歩くと公園にさしかかる。すると遠くから何やら歓声が起こっている。そちらまで歩くと、大きなビニールプールがしつらえられ、子どもたちがプールに足をつけて何やら動き回っている。何でも「サケとニジマスのつかみどり」という、祭りのイベントの一つとか。サケなんぞつかみ取りにしてもいいのか、いやつかみ取りできる魚なのかと一瞬思うが、こちらではいいんでしょう。結構大物をつかむ子もいれば、魚のすばしっこさに翻弄される子もおり、見ていて面白い。

10分ほど歩くと公園にさしかかる。すると遠くから何やら歓声が起こっている。そちらまで歩くと、大きなビニールプールがしつらえられ、子どもたちがプールに足をつけて何やら動き回っている。何でも「サケとニジマスのつかみどり」という、祭りのイベントの一つとか。サケなんぞつかみ取りにしてもいいのか、いやつかみ取りできる魚なのかと一瞬思うが、こちらではいいんでしょう。結構大物をつかむ子もいれば、魚のすばしっこさに翻弄される子もおり、見ていて面白い。

ステージではカラオケ大会が行われていたり、飲食物のテントも多くでており、要は地元の人たちの秋祭りである。チラシには第21回とあったから、結構定着してイベントなのだろう。

さて、昼食は済ませたはずだがテントをのぞいてみると、サケの切り身を太い串に指し、炭火で豪快にあぶっているコーナーがある。チマチェプ(焼き魚)という料理で、10cm×20cm×5cmほどの分厚い切り身が一切れ100円という安さ。せっかくなので一切れ購入し、旬の風味を堪能する。思わずビールがほしくなるところだが、ここはぐっとこらえることに・・・。

さて、昼食は済ませたはずだがテントをのぞいてみると、サケの切り身を太い串に指し、炭火で豪快にあぶっているコーナーがある。チマチェプ(焼き魚)という料理で、10cm×20cm×5cmほどの分厚い切り身が一切れ100円という安さ。せっかくなので一切れ購入し、旬の風味を堪能する。思わずビールがほしくなるところだが、ここはぐっとこらえることに・・・。

思わぬ寄り道を楽しみ、目的地のポロトコタンへ。ポロトコタンももちろんアイヌ語で、ポロ→大きい、ト→湖、コタン→ラーメン屋・・・ではなく町村(こう書くと北海道出身の元官房長官みたいやな)という意味。村にはポロト湖が面しており、園内にはアイヌ語で家を意味するチセが並ぶ。ちょっとした歴史村の趣き。

思わぬ寄り道を楽しみ、目的地のポロトコタンへ。ポロトコタンももちろんアイヌ語で、ポロ→大きい、ト→湖、コタン→ラーメン屋・・・ではなく町村(こう書くと北海道出身の元官房長官みたいやな)という意味。村にはポロト湖が面しており、園内にはアイヌ語で家を意味するチセが並ぶ。ちょっとした歴史村の趣き。

受付をくぐるとまず現れるのが、高さ10mはあろうかという大きなコタンコロクル(村長)の像。この村の守り神みたいなものだろうか。札幌ラーメンの店に行くと、よくこういう像がカウンターに置いてあって・・・(だからラーメン屋から離れなさいって)。

受付をくぐるとまず現れるのが、高さ10mはあろうかという大きなコタンコロクル(村長)の像。この村の守り神みたいなものだろうか。札幌ラーメンの店に行くと、よくこういう像がカウンターに置いてあって・・・(だからラーメン屋から離れなさいって)。

ちょうどアイヌに関するガイダンスと古式舞踊の披露の時間ということで、チセの中に入る。中には囲炉裏がくべてあり、その煙の上にはたくさんのサケの干したものがぶら下がっている。アイヌの伝統的なつくりの住居を実際に建て、こうやって現役のものとして維持管理しているようだ。

ちょうどアイヌに関するガイダンスと古式舞踊の披露の時間ということで、チセの中に入る。中には囲炉裏がくべてあり、その煙の上にはたくさんのサケの干したものがぶら下がっている。アイヌの伝統的なつくりの住居を実際に建て、こうやって現役のものとして維持管理しているようだ。

まず、アイヌの衣装を身にまとった男性が、アイヌ民族の歴史や衣食住についてのガイダンスを行う。北海道を初めとして、東北北部、千島、サハリンに住んでいたアイヌ。自然との調和の中で独自の生活様式と文化を育んできた民族である。それが、江戸時代になり、松前藩が北海道に拠点を構えるようになってからは、「和人」がアイヌを半ば支配する構図となり、明治になって日本と同一化されることになる。現在ではアイヌと和人の区別がつかなくなっている一方で、ようやくアイヌの先住性を認める国会決議が行われたところである。

まず、アイヌの衣装を身にまとった男性が、アイヌ民族の歴史や衣食住についてのガイダンスを行う。北海道を初めとして、東北北部、千島、サハリンに住んでいたアイヌ。自然との調和の中で独自の生活様式と文化を育んできた民族である。それが、江戸時代になり、松前藩が北海道に拠点を構えるようになってからは、「和人」がアイヌを半ば支配する構図となり、明治になって日本と同一化されることになる。現在ではアイヌと和人の区別がつかなくなっている一方で、ようやくアイヌの先住性を認める国会決議が行われたところである。

ガイダンスの中で私がハッとさせられたこと。部屋の脇には漆器づくりの桶のようなものがいくつか置いてあったのだが、これはアイヌと松前藩の交易の中でアイヌにもたらされたもので、「宝物」とされたものらしい。ただし「この桶一つ得るのに、クマの毛皮なら10枚、サケの燻製なら100匹で交換だったらしいです。だから、桶の数でその家の財力がうかがえたといえます」というもの。

ちょっと待って。それって、交易として「割の合うもの」かな・・・と思うのだ。失礼ながら桶のほうだって、それほど上等なものには見えないし・・・。係の人はやんわりとした言い方だったが、ほとんどタダ同然でサケにクマを召し上げ、それを本州に流すことで利益を上げていたということである。そして北海道の物資はどうやって本州にもたらされたか、それは北前船ということになる。

物流、交易の歴史の一つとしての北前船というものに個人的に興味を持ち、昆布もそうだし、北海道から多くのものをもたらし、上方の文化伝播の役割を担ったということに歴史の面白さを感じている。鉄道の旅に出ても、北前船ゆかりの港町では資料館に入り、交通・物流についてちょいと学ぶことがある。ただその北前船の役割を語るのは常に本州側、和人側の視点であり、逆を返せばアイヌにとっては搾取の歴史だったということには思いがなかなか及ばなかった。

物流、交易の歴史の一つとしての北前船というものに個人的に興味を持ち、昆布もそうだし、北海道から多くのものをもたらし、上方の文化伝播の役割を担ったということに歴史の面白さを感じている。鉄道の旅に出ても、北前船ゆかりの港町では資料館に入り、交通・物流についてちょいと学ぶことがある。ただその北前船の役割を語るのは常に本州側、和人側の視点であり、逆を返せばアイヌにとっては搾取の歴史だったということには思いがなかなか及ばなかった。

別に北前船を悪者というつもりでもないし、アイヌの肩を持つわけではない。ただ歴史の中のある出来事が、視点によっては違ったものとして受け止められることがあり、そういう見方をもっと身につけなければわからないことも多いということである。そのことに改めて思いをいたしたのは、ポロトコタンに来ての大きな収穫だったと思う。

別に北前船を悪者というつもりでもないし、アイヌの肩を持つわけではない。ただ歴史の中のある出来事が、視点によっては違ったものとして受け止められることがあり、そういう見方をもっと身につけなければわからないことも多いということである。そのことに改めて思いをいたしたのは、ポロトコタンに来ての大きな収穫だったと思う。

・・・そんなことを、アイヌの衣装をまとった人たちによるムックリの演奏や、子守唄の披露、最後に囲炉裏を囲んで繰り広げられたイヨマンテ(クマの霊送りの踊り)を眺めながら思っていたことである・・・・。

・・・そんなことを、アイヌの衣装をまとった人たちによるムックリの演奏や、子守唄の披露、最後に囲炉裏を囲んで繰り広げられたイヨマンテ(クマの霊送りの踊り)を眺めながら思っていたことである・・・・。

古式舞踊の見学の後は、敷地内の民族博物館で改めてアイヌの歴史、衣食住、風習についての展示を見て回る。最後にはアイヌと和人の関わりについて書かれた書籍、リーフレットを計4冊も買い求めたため、バッグが一気に重たくなった。少しでも日本史のある側面についての理解の一助になればと思う。

なかなかに充実したひと時を過ごし、白老14時56分発の赤い電車で東室蘭に戻り、さらに乗り継いで室蘭に向かうことにする。持っていた「大阪市内発新千歳空港行き」の乗車券はしばらくポケットにしまい、別払いの旅となる・・・・。(続く)

なかなかに充実したひと時を過ごし、白老14時56分発の赤い電車で東室蘭に戻り、さらに乗り継いで室蘭に向かうことにする。持っていた「大阪市内発新千歳空港行き」の乗車券はしばらくポケットにしまい、別払いの旅となる・・・・。(続く)

20日の長万部駅。ニセコから小樽へ向かう「山線」の車両に向かう乗客が多い中、こちら1両の「海線」の9時05分発の東室蘭行きに乗り込む。ここからが「乗りつぶし」対象区間だが、改めて「道内時刻表」を見ると、「あること」に気づき得した気分になる。

20日の長万部駅。ニセコから小樽へ向かう「山線」の車両に向かう乗客が多い中、こちら1両の「海線」の9時05分発の東室蘭行きに乗り込む。ここからが「乗りつぶし」対象区間だが、改めて「道内時刻表」を見ると、「あること」に気づき得した気分になる。

右手には噴火湾、左手には広大な林というのか、原野のような風景が広がる。次の静狩までは10キロあまり、時間にして10分かかる。さすがに北海道の駅である。

静狩を過ぎると風景が一転して、海岸に近い山々を長いトンネルで抜けていく。さて、先ほど気づいた「あること」というのはもう間もなくやってくる。

「秘境駅」という言葉が、最近の鉄道ファンの中では浸透し、その筋の「一派」として広がりを見せつつある。そのきっかけというのは、「うっしー」こと牛山隆信さん(サラリーマンかつ秘境駅訪問家)が著した「秘境駅へ行こう!」というサイト、書籍で(最近は写真集やDVDまで出ているそうな)ある。かくいう私も文庫本を持っているし、最近では携帯サイトでコミュニティのようなこともやっていて私もユーザー登録を行っている。

小幌駅は両側をトンネルで挟まれているということで、トンネルの中で「まもなく、小幌です」とのアナウンスがかかり、減速を始める。と、後ろの方から席を立つ客(いずれも「その筋」と思われる人)が2人。おっ、彼らは下車するのかな。

トンネルを抜け、小幌駅のホームにさしかかる。と、カメラを構える人の姿。しかも子ども2人連れた家族である。このほかにも2人の男性。「秘境駅」といえば下車する客も皆無というイメージであるが、2人下車、6人乗車とは大賑わいである。おそらく「秘境駅へ行こう!」を見たか聞いたかしたはずで、そうであればネットの力というのか、ブームの根強さというのは恐ろしいものがあるな・・・(かくいう私も、影響されている一人なのだが)。

トンネルを抜け、小幌駅のホームにさしかかる。と、カメラを構える人の姿。しかも子ども2人連れた家族である。このほかにも2人の男性。「秘境駅」といえば下車する客も皆無というイメージであるが、2人下車、6人乗車とは大賑わいである。おそらく「秘境駅へ行こう!」を見たか聞いたかしたはずで、そうであればネットの力というのか、ブームの根強さというのは恐ろしいものがあるな・・・(かくいう私も、影響されている一人なのだが)。

両側をトンネルに挟まれ、護岸用の壁を乗り越えて海にはたどり着けるが、山側には車道はおろか歩道もない。およそ一般の人間が下車できる機能にはなっていないのである。「秘境駅へ行こう!」の訪問記によれば、そもそもこの駅の存在意義は、トンネルの多いこの区間の保線要員が下車するための拠点ということで、後はたまに釣り客が下車するくらいという(訪問記では、この駅の小屋に住みついていた男性との遭遇が描かれていたが・・・)ものだったが、最近ではこうした「駅を見物するための客」という新たな利用者(?)が現れるのだから世の中不思議なものである。

さて私・・・乗降客がいるためにわずかの時間停車するということから、下車客の後ろにくっついて、運転手に「ちょっと写真だけ撮らせて!」と声をかけて、ホームの写真を1枚。正確には下車したことにはならず駅の雰囲気を味わえたわけではないが、足跡を記すことができただけでよしとしよう。

さて私・・・乗降客がいるためにわずかの時間停車するということから、下車客の後ろにくっついて、運転手に「ちょっと写真だけ撮らせて!」と声をかけて、ホームの写真を1枚。正確には下車したことにはならず駅の雰囲気を味わえたわけではないが、足跡を記すことができただけでよしとしよう。

乗車した人たちも別に前の晩からここにいたわけではなく、時刻表によれば東室蘭方面から早朝にやってくる列車があり、おそらくこれに乗って小幌駅に降り、1時間足らず滞在して折り返しでこの列車に乗ったものだろう。なるほど、上下列車の組み合わせで、「ご利用は計画的に」か。

乗車した人たちも別に前の晩からここにいたわけではなく、時刻表によれば東室蘭方面から早朝にやってくる列車があり、おそらくこれに乗って小幌駅に降り、1時間足らず滞在して折り返しでこの列車に乗ったものだろう。なるほど、上下列車の組み合わせで、「ご利用は計画的に」か。

小幌駅を過ぎた後も噴火湾の眺めが続く。天候もよく穏やかな車窓だ。「海線」というと幹線のイメージが強く、ローカル線を紹介した書籍でもそう多く取り上げられないと思うが、こうして乗ってみるとなかなか風光明媚なところである。

小幌駅を過ぎた後も噴火湾の眺めが続く。天候もよく穏やかな車窓だ。「海線」というと幹線のイメージが強く、ローカル線を紹介した書籍でもそう多く取り上げられないと思うが、こうして乗ってみるとなかなか風光明媚なところである。

洞爺では昨年開催された「洞爺湖サミット」を記念した、参加各国の旗を掲げたモニュメントがホームに置かれていた。洞爺湖サミットでは環境問題と経済成長の両立について話し合われたわけだが、その成果はこれからどう生かされるのか。環境問題といえば鳩山新首相が「2020年までに1990年比25%の温室効果ガス削減」を国際公約に掲げて話題となっているが・・・。

洞爺では昨年開催された「洞爺湖サミット」を記念した、参加各国の旗を掲げたモニュメントがホームに置かれていた。洞爺湖サミットでは環境問題と経済成長の両立について話し合われたわけだが、その成果はこれからどう生かされるのか。環境問題といえば鳩山新首相が「2020年までに1990年比25%の温室効果ガス削減」を国際公約に掲げて話題となっているが・・・。

伊達紋別を過ぎた北舟岡で特急列車通過待ちのために7分ほど停車。ここで一度下車する。

周囲には住宅地もあり、先ほどの「秘境駅へ行こう!」ではランキング外のようだったが、個人的にはこの駅のロケーションはなかなか気に入ったところ。

周囲には住宅地もあり、先ほどの「秘境駅へ行こう!」ではランキング外のようだったが、個人的にはこの駅のロケーションはなかなか気に入ったところ。

まずホームの目の前が噴火湾。下を見下ろすとのんびりと釣り糸を垂らす人の姿が見える。その向こうには駒ケ岳のシルエットが。噴火湾というのは円型をしており、線路はその弧を描くように走ってきたということがある。

まずホームの目の前が噴火湾。下を見下ろすとのんびりと釣り糸を垂らす人の姿が見える。その向こうには駒ケ岳のシルエットが。噴火湾というのは円型をしており、線路はその弧を描くように走ってきたということがある。

さらに目を転じれば、後方には有珠山の姿も見える。道南を代表する2つの山を一度に目にできる駅というのもそうあるものではない。天候がよければしばしのんびりするのによいところかもしれないな。

さらに目を転じれば、後方には有珠山の姿も見える。道南を代表する2つの山を一度に目にできる駅というのもそうあるものではない。天候がよければしばしのんびりするのによいところかもしれないな。

続く黄金という縁起のよい名前の駅を過ぎ、室蘭の市街地にさしかかる。先ほどの風光明媚な車窓とは打って変わって、製鉄所を中心とした工業地帯にさしかかる。石狩の炭鉱で採掘された石炭を利用しての重工業で伸びてきたところだ。

続く黄金という縁起のよい名前の駅を過ぎ、室蘭の市街地にさしかかる。先ほどの風光明媚な車窓とは打って変わって、製鉄所を中心とした工業地帯にさしかかる。石狩の炭鉱で採掘された石炭を利用しての重工業で伸びてきたところだ。

10時44分、橋上駅舎が真新しい東室蘭駅に到着。新日鐵の製鉄所も近く、広大な貨物タード跡地も広がる、鉄道駅らしい光景である。パッと浮かんだキーワードは新日鐵室蘭。都市対抗野球にも何度も出場したチームであるが、時勢の流れにともない野球部は休部。現在は室蘭シャークスという市民チームが活動しているという。

とはいうものの、現在の室蘭といえばやはりこれでしょう・・・。

とはいうものの、現在の室蘭といえばやはりこれでしょう・・・。

早めの昼食で室蘭名物というカレーラーメン(味噌仕立て)をいただく。どろりとしたカレーうどんとは違い、さらりとしたスープである。これにライスをつけて二度楽しむ、などというのも面白そうだ(今回はパスしましたが)。

早めの昼食で室蘭名物というカレーラーメン(味噌仕立て)をいただく。どろりとしたカレーうどんとは違い、さらりとしたスープである。これにライスをつけて二度楽しむ、などというのも面白そうだ(今回はパスしましたが)。

次に乗る列車まで少し時間があるので、駅の西口から周囲をしばし散策。駅前の商店街にはこういう張り紙があった。4代続く政治一家であり、首相自身は室蘭が選挙区であっても特に室蘭出身というわけではないようだ。かつて鳩山家が経営していた農場があったということらしいが、出馬のきっかけはかつてこの地区から選出されていた議員の引退に伴うものだったとかで、要は「落下傘」。室蘭の人たちは北海道から初めて総理大臣が誕生したことに大変喜んでいたようだが、そろそろお祝いムードも切り替えて、これからこの国をどの方向に導いていくか、注目していきたいところである。

次に乗る列車まで少し時間があるので、駅の西口から周囲をしばし散策。駅前の商店街にはこういう張り紙があった。4代続く政治一家であり、首相自身は室蘭が選挙区であっても特に室蘭出身というわけではないようだ。かつて鳩山家が経営していた農場があったということらしいが、出馬のきっかけはかつてこの地区から選出されていた議員の引退に伴うものだったとかで、要は「落下傘」。室蘭の人たちは北海道から初めて総理大臣が誕生したことに大変喜んでいたようだが、そろそろお祝いムードも切り替えて、これからこの国をどの方向に導いていくか、注目していきたいところである。

10分ほど歩くうち、公園に出た。ここには市営の野球場があり、選手名を告げるアナウンスが聞こえたのでのぞいてみる。北海道新聞主催の軟式野球大会が行われているようで、面白そうなのでちょっとだけ観戦。思わぬ形で「球場めぐり」のコレクションが一つ増えた。ちょうど四球で出たランナーが盗塁、パスボールで三塁まで進み、犠牲フライで帰ってきた場面。プロの試合もいいが、こうした地元草野球チームの試合を秋空の下で観戦するというのも面白いものである。

10分ほど歩くうち、公園に出た。ここには市営の野球場があり、選手名を告げるアナウンスが聞こえたのでのぞいてみる。北海道新聞主催の軟式野球大会が行われているようで、面白そうなのでちょっとだけ観戦。思わぬ形で「球場めぐり」のコレクションが一つ増えた。ちょうど四球で出たランナーが盗塁、パスボールで三塁まで進み、犠牲フライで帰ってきた場面。プロの試合もいいが、こうした地元草野球チームの試合を秋空の下で観戦するというのも面白いものである。

気づけば次の列車の時間が近い。急いで駅に戻る。次に目指すのは苫小牧行きの列車となる・・・。(続く)

20日、朝6時。函館線の鹿部回り長万部行きの1両の気動車は、10人あまりの乗客を乗せて函館駅を出発した。その中には私の姿もあった。

20日、朝6時。函館線の鹿部回り長万部行きの1両の気動車は、10人あまりの乗客を乗せて函館駅を出発した。その中には私の姿もあった。

前夜、「明日の行程をどうしようか」というのを考えていた。この日の宿泊地は室蘭線の東室蘭駅前のルートインホテル。鈍行列車を乗り継いで東室蘭に手ごろな時間に着くには朝の函館の街を散歩した後で10時44分発の森行きで発てばよいということで計画していたが、前夜の夜景の風情で楽しんだことだし、少し前倒しで函館の朝市をのぞいてから8時14分発の長万部行きに乗ろうと決めていた。

ところが朝起きてみて「朝市も別にいいかな」という気になった。函館はこれまでにも訪れた街だし、逆に今回の未乗車区間の室蘭線のエリアは初めてのところだから少しでも早く近づこうということにした。朝食はコンビニでパンとサラダを買い求めてホテルの部屋で済ませ、朝6時発の列車の客となったのである。函館線のこの区間に日中乗車するのも学生の時以来だ。

ところが朝起きてみて「朝市も別にいいかな」という気になった。函館はこれまでにも訪れた街だし、逆に今回の未乗車区間の室蘭線のエリアは初めてのところだから少しでも早く近づこうということにした。朝食はコンビニでパンとサラダを買い求めてホテルの部屋で済ませ、朝6時発の列車の客となったのである。函館線のこの区間に日中乗車するのも学生の時以来だ。

函館の市街地を抜けると周囲は広々とした田畑になり、少しずつ勾配を上げる。この日も朝から秋晴れで、遠くに函館の市街と、津軽海峡の様子も見ることができる。函館山から見る函館の夜景はあまりにも有名だが、遠くなるが逆方向からの函館の夜景というのはどんな姿何だろうかと想像する。

七飯からは線路が二手に分かれる。途中駅のない通称「藤城線」という区間を15分ほどかけて上る。気動車のエンジン音が高く響くところ。そして長いトンネルに入る。

そのトンネルを抜けると、ハッとしたかのように左側の窓に湖の光景が広がる。大沼・小沼のうちの小沼である。そして、その向こうにくっきりと見えるのは駒ヶ岳。鉄道での旅の面白さを感じさせる車窓である。車内は観光客らしき姿も多かったが、一斉にそちらの窓のほうに視線をやる。

そのトンネルを抜けると、ハッとしたかのように左側の窓に湖の光景が広がる。大沼・小沼のうちの小沼である。そして、その向こうにくっきりと見えるのは駒ヶ岳。鉄道での旅の面白さを感じさせる車窓である。車内は観光客らしき姿も多かったが、一斉にそちらの窓のほうに視線をやる。

大沼で列車行き違いのため10分ほど停車。跨線橋に上がると駅の向こうにそびえる駒ケ岳の姿がくっきり見える。この構図は特急で通過しただけでは見ることができない。

大沼で列車行き違いのため10分ほど停車。跨線橋に上がると駅の向こうにそびえる駒ケ岳の姿がくっきり見える。この構図は特急で通過しただけでは見ることができない。

一度駅舎のほうに出ると、一人の青年から「北斗星って何時くらいに通過しますか?」と尋ねられる。ホームや景色の写真を撮っている私をその筋の客と認めてのことだろう。正確な時間はわからないが前後の停車駅から推測するに7時すぎくらいだろうか。駒ケ岳とブルートレインの組み合わせ。ちょっと見てみたい気もしたがこのまま列車で先に進むことにする。

線路はここでまた二手に分かれる。大沼公園を直線で走る「駒ケ岳回り」と、海沿いの鹿部経由の「砂原回り」。「駒ケ岳回り」は勾配が急ということと、戦時中の輸送力増強のために、距離は長くなるが勾配が緩やかで済む「砂原回り」が後から建設された。駒ケ岳の西側を通るか、東側を通るかの違いもある。私の乗っている列車は後者の「砂原回り」。左側に駒ケ岳の稜線、右側やや遠くに噴火湾の水平線も見えるという、なかなかスケールの大きな車窓となる。朝の光線がまぶしい。

線路はここでまた二手に分かれる。大沼公園を直線で走る「駒ケ岳回り」と、海沿いの鹿部経由の「砂原回り」。「駒ケ岳回り」は勾配が急ということと、戦時中の輸送力増強のために、距離は長くなるが勾配が緩やかで済む「砂原回り」が後から建設された。駒ケ岳の西側を通るか、東側を通るかの違いもある。私の乗っている列車は後者の「砂原回り」。左側に駒ケ岳の稜線、右側やや遠くに噴火湾の水平線も見えるという、なかなかスケールの大きな車窓となる。朝の光線がまぶしい。

7時34分、噴火湾に面した森駅に到着。8時05分まで長時間停車する。「いかめし」で有名な駅だが、さすがにこの早朝では売っていないだろう。先ほどの「北斗星」は大沼公園回りですでに行ってしまった後。

7時34分、噴火湾に面した森駅に到着。8時05分まで長時間停車する。「いかめし」で有名な駅だが、さすがにこの早朝では売っていないだろう。先ほどの「北斗星」は大沼公園回りですでに行ってしまった後。

さて私はここで長万部行きを下車し、先に発車する特急「スーパー北斗1号」に乗り換える。プランニングの中で、少しでも長く鈍行で旅したいということと、運転本数の少ない区間を効率よくカバーすることを両立するために、一度乗車したことのある森~長万部間を特急でつなぐことで、初乗車の室蘭線は1本早い鈍行(その次は4時間後までない)に乗ることができるという寸法だ。

さて私はここで長万部行きを下車し、先に発車する特急「スーパー北斗1号」に乗り換える。プランニングの中で、少しでも長く鈍行で旅したいということと、運転本数の少ない区間を効率よくカバーすることを両立するために、一度乗車したことのある森~長万部間を特急でつなぐことで、初乗車の室蘭線は1本早い鈍行(その次は4時間後までない)に乗ることができるという寸法だ。

その特急、連休中のこととて自由席はもちろん満席。デッキにも大勢の立ち客がおり、私もなんとかドアの窓に近いほうに立つことができた。長万部まで35分の乗車だが、これが「振り子式」の車両で、カーブの多い区間でも減速を抑えて高速で走り抜けることができる構造のもの。メカのことはよくわからないが時折「カシャーン、カシャーン」という音が聞こえるのは「振り子」が何か作用しているのだろうか。

それにしても高速でカーブを走り抜けるのだから、立っていると揺れのせいで身体を持っていかれそうだ。スピード「感」ということになれば新幹線以上のように感じる。思わず「スピード違反や!」と叫びそうだ。車窓の合間に噴火湾も見ることができるが、さっそうと駆け抜けていく。

それにしても高速でカーブを走り抜けるのだから、立っていると揺れのせいで身体を持っていかれそうだ。スピード「感」ということになれば新幹線以上のように感じる。思わず「スピード違反や!」と叫びそうだ。車窓の合間に噴火湾も見ることができるが、さっそうと駆け抜けていく。

8時15分、長万部着。列車が到着してホームに下りると逆に何だかほっとしたものを感じた。「おしゃまんべ」の駅名標を見て、関西にはないその語感に、「遠いところに来てしまったなあ」と思う。次に乗車するのは9時05分発の東室蘭行き。それまで時間があるので一度改札口を出る。学生の頃に長万部駅を通った時は冬の風が吹いており、待合室でストーブが焚かれていたのを覚えているが、この日は秋のさわやかな風が吹く。少し時間があるので駅前通りを歩く。5分もすれば国道5号線に出る。その向こうは砂浜が広がる。噴火湾だ。

8時15分、長万部着。列車が到着してホームに下りると逆に何だかほっとしたものを感じた。「おしゃまんべ」の駅名標を見て、関西にはないその語感に、「遠いところに来てしまったなあ」と思う。次に乗車するのは9時05分発の東室蘭行き。それまで時間があるので一度改札口を出る。学生の頃に長万部駅を通った時は冬の風が吹いており、待合室でストーブが焚かれていたのを覚えているが、この日は秋のさわやかな風が吹く。少し時間があるので駅前通りを歩く。5分もすれば国道5号線に出る。その向こうは砂浜が広がる。噴火湾だ。

海岸線の向こうには駒ケ岳のシルエットが見える。かなりの距離を走ってきたように思うが、案外近いものなのか、それだけ空気が澄んでいたということか。

海岸線の向こうには駒ケ岳のシルエットが見える。かなりの距離を走ってきたように思うが、案外近いものなのか、それだけ空気が澄んでいたということか。

これからは「海線」沿いに室蘭まで向かうことになる。さてここからが初乗車区間である。・・・ということで、これで景気づけて・・・・。(続く)

これからは「海線」沿いに室蘭まで向かうことになる。さてここからが初乗車区間である。・・・ということで、これで景気づけて・・・・。(続く)

19日、15時過ぎに函館駅に到着。雲もほとんどない、カラリとした空気が旅人を出迎えてくれる。気温も20度くらいと少し冷えるかなという感じがする。関西はまだ夏日が続いている中、長袖姿で出てきて正解だった。陸路を9時間かけて(自宅を出た時間からすればもう1時間追加になるが)はるばる来たのだなと実感する。

19日、15時過ぎに函館駅に到着。雲もほとんどない、カラリとした空気が旅人を出迎えてくれる。気温も20度くらいと少し冷えるかなという感じがする。関西はまだ夏日が続いている中、長袖姿で出てきて正解だった。陸路を9時間かけて(自宅を出た時間からすればもう1時間追加になるが)はるばる来たのだなと実感する。

駅前のホテルにチェックインし、しばらく休憩して17時になったので駅前の飲食店街へ。函館に来るたびに入る店を変えているのだが、いずれの店も素材できちんと勝負しており、港町らしい海の幸を楽しむことができる。まあ難を挙げるとすれば「値段は結構する」というもの。普通、現地に来れば安く食べられるものというイメージがあるが、そのへんは「観光地価格」とでもいうのか。

今回入ったのは松風町の「いか太郎」。「時価」の活イカ料理と、「サッポロクラシック」を出してくれるところがポイントになった。

今回入ったのは松風町の「いか太郎」。「時価」の活イカ料理と、「サッポロクラシック」を出してくれるところがポイントになった。

というわけで、その「時価」はというと、1,880円。これは価格として妥当なのかどうか。それでもまあ、函館の活イカというものは初体験なので、ここは行っておくことにする(イカはカロリー的にも優等生だし)。

早速こちらを注文。ゲソの部分をつつくとまだ反応がある。スーパーなどで刺身や寿司ネタで売られているイカと比べて身は透明。歯ごたえとのどごしを味わう。

早速こちらを注文。ゲソの部分をつつくとまだ反応がある。スーパーなどで刺身や寿司ネタで売られているイカと比べて身は透明。歯ごたえとのどごしを味わう。

この他にイカのルイベ、ホッケ焼などの味を楽しみ、気持ち的に落ち着いたものを感じる。凝った料理というよりは、素材の味を十分に楽しむことができた(食事療法的には今日はお休みといっていいかな)。

この他にイカのルイベ、ホッケ焼などの味を楽しみ、気持ち的に落ち着いたものを感じる。凝った料理というよりは、素材の味を十分に楽しむことができた(食事療法的には今日はお休みといっていいかな)。

食後は運動療法ということで、港のあたりを散策する。函館といえば函館山からの夜景が有名であるが、その夜景を作り出す港町の建物を観て回るのも面白い。

まずは駅にほど近い摩周丸へ。「JNR」のマークが誇らしげにかかげられている。現在の若い人にはこのロゴも「何コレ?」というところなのだろうが・・・。青函連絡船が廃止されて20年以上が経過するが、港町のモニュメントとして、歴史の生き証人としていつまでも残してほしいものだ。

まずは駅にほど近い摩周丸へ。「JNR」のマークが誇らしげにかかげられている。現在の若い人にはこのロゴも「何コレ?」というところなのだろうが・・・。青函連絡船が廃止されて20年以上が経過するが、港町のモニュメントとして、歴史の生き証人としていつまでも残してほしいものだ。

続いては金森倉庫群。周囲はウォーターフロントということで大勢の観光客、カップルで賑わっているところ。食事はすでに済ませているのでここは外からの建物を眺める。淡いランプの灯りがレンガに反射してムードを盛り上げてくれる。

続いては金森倉庫群。周囲はウォーターフロントということで大勢の観光客、カップルで賑わっているところ。食事はすでに済ませているのでここは外からの建物を眺める。淡いランプの灯りがレンガに反射してムードを盛り上げてくれる。

倉庫群の夜というのも妙なもので、この建物が現役で使われていた当時は、倉庫群など夜は真っ暗で殺風景なところであっただろう(それは、現在の倉庫群を見ればわかるところ)。それが夜の賑わいを見せるところになるのだから、時代が変われば建物の役割も変わり、街の風景も変わるところだ。

倉庫群の夜というのも妙なもので、この建物が現役で使われていた当時は、倉庫群など夜は真っ暗で殺風景なところであっただろう(それは、現在の倉庫群を見ればわかるところ)。それが夜の賑わいを見せるところになるのだから、時代が変われば建物の役割も変わり、街の風景も変わるところだ。

そしていよいよ函館山へ。時間も19時を回り、大勢の観光客がロープウェイ乗り場に列をなしている。ロープウェイといっても100人以上が一度に乗れる大型のものだが、乗車までそれを2本ほどやり過ごすほどの賑わい。

今年は函館が開港して150年という。開港150年といえば横浜もそうで、記念の博覧会をやっているが客が不入りと聞く。記念イベントは結構だが、横浜レベルになれば特別なことをやらなくても十分魅力のある街と思う。高い入場料を取る博覧会をやらずとも、オープンな形で観光客を受け入れればよいのではないだろうか。

今年は函館が開港して150年という。開港150年といえば横浜もそうで、記念の博覧会をやっているが客が不入りと聞く。記念イベントは結構だが、横浜レベルになれば特別なことをやらなくても十分魅力のある街と思う。高い入場料を取る博覧会をやらずとも、オープンな形で観光客を受け入れればよいのではないだろうか。

そんなことを思いながらロープウェーを上り、展望台へ。秋の澄んだ空気の中、眼下に広がる光景には余計な説明はいらないでしょう。

函館山にはこれまで数回訪れているが、その中でももっともよいコンディションでの見物となった。

函館山にはこれまで数回訪れているが、その中でももっともよいコンディションでの見物となった。

風に吹かれ、観光客にもまれながらの見物を終え、再び街中へ。ライトアップされた教会群や坂道をしばし散策。

風に吹かれ、観光客にもまれながらの見物を終え、再び街中へ。ライトアップされた教会群や坂道をしばし散策。

でもまあ、カップルなど多い中、男一人で散策するというのも、坂道を吹き抜ける秋風が余計に身にしみるような・・・・。

でもまあ、カップルなど多い中、男一人で散策するというのも、坂道を吹き抜ける秋風が余計に身にしみるような・・・・。

ロシアの大学の日本校の建物を見る。こういうキリル文字を見ると条件反射的にカメラに収めてしまう。具体的にどこがどうというのはなかなか上手く表現できないのだが、函館まで来るとこういう「大陸」の存在というのが東京や大阪などと違って見えてくる感じがする。いろいろな街を訪問させていただく中での感じ方というのかな。

ロシアの大学の日本校の建物を見る。こういうキリル文字を見ると条件反射的にカメラに収めてしまう。具体的にどこがどうというのはなかなか上手く表現できないのだが、函館まで来るとこういう「大陸」の存在というのが東京や大阪などと違って見えてくる感じがする。いろいろな街を訪問させていただく中での感じ方というのかな。

しばらく街歩きを楽しみ、最後は市営の谷地頭温泉入浴で締めることにする。実はこの日宿泊のホテルのプランに「谷地頭温泉入浴券つき」というのがあって、回数券を手にしての温泉行きである。ちょうど谷地頭行きの路面電車が出た後だったので、十字街からさらに歩くことに。20分ほど歩いてさらに歩数を稼ぐ。

しばらく街歩きを楽しみ、最後は市営の谷地頭温泉入浴で締めることにする。実はこの日宿泊のホテルのプランに「谷地頭温泉入浴券つき」というのがあって、回数券を手にしての温泉行きである。ちょうど谷地頭行きの路面電車が出た後だったので、十字街からさらに歩くことに。20分ほど歩いてさらに歩数を稼ぐ。

43~44度とちょいと熱めだが、北国の湯としてはこのくらいがちょうどよいところなのだろう。鉄分を含み、ちょいと茶褐色をしているのがいかにも温泉らしい。さっぱりすることができた。

ホテルに戻り、明日の旅程を再度検討。最初は函館散策の午前の部を楽しみ、昼過ぎの列車で移動する計画だったのだが、朝市の食事だけ楽しんで少し早い列車で移動しようか・・・とか。明日からが「乗りつぶし」の行程となる・・・・。(続く)

ホテルに戻り、明日の旅程を再度検討。最初は函館散策の午前の部を楽しみ、昼過ぎの列車で移動する計画だったのだが、朝市の食事だけ楽しんで少し早い列車で移動しようか・・・とか。明日からが「乗りつぶし」の行程となる・・・・。(続く)

このいわゆる「シルバーウィーク」。これをどう使おうかというのは早いうちから考えていたのだが、長い期間であることから、長年の懸案であった「JR全線乗りつぶし」に向けての活動を行おうと考えた。

現在までの「未乗車区間」はいずれも北海道で、室蘭線(長万部~苫小牧、東室蘭~室蘭)、日高線(全線)、函館線(深川~旭川)である。このうち室蘭線の長万部~苫小牧と函館線の深川~旭川は、これまでにも夜行列車で夜中に通過した経験はあるのだが、「まるなる的乗りつぶしルール」では、夜行列車での通過区間は乗った対象にしていないということがある(夜明け後の外が見える時間帯の乗車は、乗った対象にカウントしている)ため、これらが残党としてある。「乗りつぶし」を意識するようになってもう20年が経過しており、その筋の多くの人たちが早い段階で「乗りつぶし達成」している中で、そろそろ結果を出してもよいのではないかと思っている。

ただ、まとまった休日となるこの時期、関西と北海道を結ぶ航空券は早々と売り切れが続出。その中にあって、21日夕方の新千歳から関西までの便に奇跡的に空席を見つけた(しかも旅割)。結局これを軸にすれば、関西からの往路は19日の土曜日となる。ただ、この日関西から北海道へ向かう便は「全滅状態」。

そこで考えたのが、「陸路を伝って行こうか・・・・」というもの。距離で行けば日本海縦貫線経由が短いのだが、本州を出るのに1日では足りない。ということで、「東海道新幹線のぞみ~東北新幹線はやて~津軽海峡線特急スーパー白鳥」の乗り継ぎで、初日は函館まで行くことにする。1700kmあまりの移動距離だが、接続よく9時間で行けてしまうのは文明の力のなせるわざか・・・(ちなみに、航空機なら関西から新千歳までは2時間)。こちらのほうは1ヶ月前の発売日に何とか指定席を確保することができた。

あとは乗車券。復路が航空機なので「周遊きっぷ」も利用できるのだが、今回の乗りつぶしの目的地は幹線の室蘭線。これを通って最後は新千歳空港から航空機に乗るコースのため、あちこち寄り道できる代わりにそれなりの値段をとる「周遊きっぷ」よりは通常の片道乗車券を購入したほうが安くつくようだ。

・・・ということで、前日にJR尼崎駅のみどりの窓口に出向き、「大阪市内→新千歳空港」までの乗車券を買い求める。昔のように手計算で手書きするのではなく、システムに経由路線と経由駅を入力すれば自動発行してくれるようになった。若い係員は北海道部分の入力に多少手間取ったが、先輩社員に経由地を見てもらって無事発券。2人から深々と頭を下げられる。手間のかかる発券をこなしてくれてこちらこそ恐縮なのだが・・・。

・・・ということで、前日にJR尼崎駅のみどりの窓口に出向き、「大阪市内→新千歳空港」までの乗車券を買い求める。昔のように手計算で手書きするのではなく、システムに経由路線と経由駅を入力すれば自動発行してくれるようになった。若い係員は北海道部分の入力に多少手間取ったが、先輩社員に経由地を見てもらって無事発券。2人から深々と頭を下げられる。手間のかかる発券をこなしてくれてこちらこそ恐縮なのだが・・・。

さて前置きが長くなったが、19日の早朝に新大阪駅に現れる。思ったほどには混雑しておらず、東京行きののぞみ号にも少しは空席があるようだ。快晴の下、6時03分発のN700系のぞみでまずは東京を目指す。

さて前置きが長くなったが、19日の早朝に新大阪駅に現れる。思ったほどには混雑しておらず、東京行きののぞみ号にも少しは空席があるようだ。快晴の下、6時03分発のN700系のぞみでまずは東京を目指す。

頂上に雪のかぶらない夏富士を久しぶりに車窓に眺め、8時30分に東京駅着。時間があれば東京で途中下車して、こちらへのご挨拶ということにしたかったのだが、今回は「最短経路」で函館まで行くのである。新幹線同士の乗り換え改札機をくぐって、東北・上越・長野新幹線のホームへ。

頂上に雪のかぶらない夏富士を久しぶりに車窓に眺め、8時30分に東京駅着。時間があれば東京で途中下車して、こちらへのご挨拶ということにしたかったのだが、今回は「最短経路」で函館まで行くのである。新幹線同士の乗り換え改札機をくぐって、東北・上越・長野新幹線のホームへ。

朝の新大阪とは違い、こちらはかなりの混雑。売店や乗車口には長蛇の列ができており、放送ではこれから発車する各列車の指定席がほぼすべて満席であるとの案内が流される。私が乗車する八戸行きの「はやて」だが、全車指定席の列車にもかかわらずデッキに大勢の客が立つ。JRとしてはこういう確信犯的な乗客は排除しないのだろうか。

朝の新大阪とは違い、こちらはかなりの混雑。売店や乗車口には長蛇の列ができており、放送ではこれから発車する各列車の指定席がほぼすべて満席であるとの案内が流される。私が乗車する八戸行きの「はやて」だが、全車指定席の列車にもかかわらずデッキに大勢の客が立つ。JRとしてはこういう確信犯的な乗客は排除しないのだろうか。

座席も大宮までで満席となって出発。関東平野を抜け、東北へと分け入って行く。ちょうどコメの収穫時期と重なり、車窓にも黄金色の景色が広がる。

座席も大宮までで満席となって出発。関東平野を抜け、東北へと分け入って行く。ちょうどコメの収穫時期と重なり、車窓にも黄金色の景色が広がる。

仙台到着。そういえば車内の電光掲示板にも日本製紙の広告として「がんばれ楽天イーグルス」のメッセージが表示されていた。この日はロッテとのデーゲームが組まれており、ということはその気になれば当日の朝大阪を出発しても仙台の試合に参戦できるのかなという新たな実感。

仙台到着。そういえば車内の電光掲示板にも日本製紙の広告として「がんばれ楽天イーグルス」のメッセージが表示されていた。この日はロッテとのデーゲームが組まれており、ということはその気になれば当日の朝大阪を出発しても仙台の試合に参戦できるのかなという新たな実感。

盛岡、いわて沼宮内、二戸と過ぎて八戸到着。大勢の客が在来線ホームへなだれ込む。続く函館行きの「スーパー白鳥」は6両編成(このうち自由席は2両)。10両の新幹線の乗客を受けるのがこれでは、受け皿としては不十分だろう。結局自由席車両に入れなかった乗客が指定席車両の車内にまであふれ、指定席券を持っている客が危うく乗車できないという羽目にもなった。こうなることは最初からわかっているのだから、もう少し何とかならないのかなと思うが・・・。

この日の昼食は八戸で購入した「大漁弁当」。小ぶりの器だがイカ、ホタテ、ウニ、イクラ、カニが乗っており、ごはんをホタテ貝の皿によそって食べるのが味わい深い。

この日の昼食は八戸で購入した「大漁弁当」。小ぶりの器だがイカ、ホタテ、ウニ、イクラ、カニが乗っており、ごはんをホタテ貝の皿によそって食べるのが味わい深い。

スピードを出すせいか結構揺れを感じる。その中で青森到着。指定席車にまであふれていた乗客も結構な数が下車したが、それと同じくらいの数の乗客が乗ってくる。ここで向きを変えたが、あいにくと私の座っているのは進行左側となる。これでは津軽海峡に沿う区間の車窓が楽しめない。

座席テーブルの背面には青函トンネルの通過時刻があり、客室の出入口にも現在地が表示される。少しずつ半島の先に近づくのがわかり、そしていくつかのトンネルをくぐった後、青函トンネルに突入する。

座席テーブルの背面には青函トンネルの通過時刻があり、客室の出入口にも現在地が表示される。少しずつ半島の先に近づくのがわかり、そしていくつかのトンネルをくぐった後、青函トンネルに突入する。

橋と違ってトンネルは外が見えない。また、これまで以上にスピードを上げて走るものだから、途中の竜飛海峡駅を通過したのも、海底最深部の通過時にトンネルの照明が青と緑に変わるというのもあっという間の出来事で通過する。ラーメンズの日本語学校のコントのセリフに「青函トンネル窓あれよ~」というのがあるが、本当にそのとおりだと感じる。

橋と違ってトンネルは外が見えない。また、これまで以上にスピードを上げて走るものだから、途中の竜飛海峡駅を通過したのも、海底最深部の通過時にトンネルの照明が青と緑に変わるというのもあっという間の出来事で通過する。ラーメンズの日本語学校のコントのセリフに「青函トンネル窓あれよ~」というのがあるが、本当にそのとおりだと感じる。

・・・とまあ、そんなことをグチるうちに高度を上げ、パッと地上に出る。こちらも相変わらずの雲ひとつない晴天である。通路越しに津軽海峡の車窓を眺め、函館に少しずつ近づく。市街地も少しずつ見え、夜景展望のスポットして名高い函館山の姿もくっきりと見える。

・・・とまあ、そんなことをグチるうちに高度を上げ、パッと地上に出る。こちらも相変わらずの雲ひとつない晴天である。通路越しに津軽海峡の車窓を眺め、函館に少しずつ近づく。市街地も少しずつ見え、夜景展望のスポットして名高い函館山の姿もくっきりと見える。

定刻から少し遅れたが15時16分、函館駅到着。最短経路ということになればこの後の特急でさらに北を目指すことができるのだが、せっかくはるばる函館まで来たのである。私の好きな港町であるし、魚のうまいところである。何度来てもよいところであり「関所」のようなところもあるので、この日はここで移動はおしまい。

定刻から少し遅れたが15時16分、函館駅到着。最短経路ということになればこの後の特急でさらに北を目指すことができるのだが、せっかくはるばる函館まで来たのである。私の好きな港町であるし、魚のうまいところである。何度来てもよいところであり「関所」のようなところもあるので、この日はここで移動はおしまい。

駅前のホテルにチェックインし、しばらく休憩。まずは「はるばる来たぜ函館へ」ということで、夜の散策に向かうことにする・・・・(続く)。

北方四島交流センター「ニ・ホ・ロ」を出て、また強風に吹き飛ばされそうになりながらクルマに戻る。それでも少しずつ雲が晴れてきたようで、早朝に根室に向かった時の天候を思えば少しは柔らかくなったコンディション。

根室が発祥という回転すしの「花まる」で昼食とした後、市街地をさらに西に抜ける。温根沼というスポットに出るが、するとどうだろう、海上の彼方まで氷に覆われている。これでは当然船も出られず、陸に上がったままだ。流氷?まさかね。

春国岱に近いネイチャーセンターに立ち寄る。春国岱のあたりは野鳥の観察スポットとして有名なそうで、自然に関する展示がいろいろとある。ガラス越しに根室湾の風景も見えるのだが、係の人によれば、2~3日前までは海岸線がすぐそこだったらしいがこの1~2日で一気に凍結してしまったとのこと。おまけにこの強風では野鳥も身をすくめて出てこないだろうとのことだ。北国の春はいまだ遠い。

春国岱に近いネイチャーセンターに立ち寄る。春国岱のあたりは野鳥の観察スポットとして有名なそうで、自然に関する展示がいろいろとある。ガラス越しに根室湾の風景も見えるのだが、係の人によれば、2~3日前までは海岸線がすぐそこだったらしいがこの1~2日で一気に凍結してしまったとのこと。おまけにこの強風では野鳥も身をすくめて出てこないだろうとのことだ。北国の春はいまだ遠い。

本当はもう少し遠くに出ようと思ったのだがここで折り返し、半島を横切って今度は太平洋岸の花咲漁港に出る。「花咲ガニ」「花咲線」の花咲である。ここの灯台の下に、天然記念物にも指定されている車石というのがあるそうだ。

灯台の駐車場には人の姿もなく、またも横殴りの強風である。このまま吹き飛ばされて海に落ちても誰も気づかないだろうなというくらいのものだ。それでも遊歩道の階段を下り、車石と対峙する。長い風雪の成果、車輪型というのか、扇形というのか、細かく刻み込まれた岩である。それにパウダースノーが乗っかっているところは、何だか甘党の好みそうな食物に見えないこともない。

灯台の駐車場には人の姿もなく、またも横殴りの強風である。このまま吹き飛ばされて海に落ちても誰も気づかないだろうなというくらいのものだ。それでも遊歩道の階段を下り、車石と対峙する。長い風雪の成果、車輪型というのか、扇形というのか、細かく刻み込まれた岩である。それにパウダースノーが乗っかっているところは、何だか甘党の好みそうな食物に見えないこともない。

この車石が対峙するのは太平洋。荒波が容赦なく襲いかかってくる。こちらも写真だけ撮って早々にクルマに戻る。気候的に実に厳しい時期に来てしまったものである。

この車石が対峙するのは太平洋。荒波が容赦なく襲いかかってくる。こちらも写真だけ撮って早々にクルマに戻る。気候的に実に厳しい時期に来てしまったものである。

ただこの車石海岸は根室市街のはずれという位置で、納沙布岬ほどの寂しさはない。クルマを走らせるとすぐに郊外の町並みに出会う。その中をしばらく走り、カーナビの指示で住宅地に踏み入れると、その間に立つのが日本最東端の駅・東根室である。

列車の終点は根室駅なので、どうしてもそちらが日本最東端と思いがちだが、花咲線の線路は東側から回り込むルートとなっており、その東側にあるのが東根室駅である。ホームは1本きりで駅舎もないが、「日本最東端の駅」の碑は誇らしげに立っている。ものの本の写真などでは原野の中にぽつんと立つ駅であるかのように見えたものだが、改めて訪ねてみると少なくとも駅の東側は完全な住宅地だ。それとも、これより東の岬を訪ねた後だけにそう見えるのか。

列車の終点は根室駅なので、どうしてもそちらが日本最東端と思いがちだが、花咲線の線路は東側から回り込むルートとなっており、その東側にあるのが東根室駅である。ホームは1本きりで駅舎もないが、「日本最東端の駅」の碑は誇らしげに立っている。ものの本の写真などでは原野の中にぽつんと立つ駅であるかのように見えたものだが、改めて訪ねてみると少なくとも駅の東側は完全な住宅地だ。それとも、これより東の岬を訪ねた後だけにそう見えるのか。

このあたりでそろそろレンタカーの返却時間が近づき、根室駅に戻る。風はきつかったが猛吹雪で立ち往生することなくてよかった。

列車の時間までに駅前の観光センターの土産物コーナーを物色していたら、海産物やお菓子に混じって、ロシアのポップスを納めたCDやら、サハリン政府が発行した千島列島の地形図なんてのも売られていた。ロシアのポップスといやあt.a.t.uってことになるのだろうが(ってあの二人は今どうしているのやら)、それはともかく、千島列島の地形図というのが面白そうだったのでこちらを買い求める。で、中を見ると、サハリン州政府が作成するのだから、自国の領土として北方四島も当然描かれている。また地名表示や解説はロシア語および英語である。どちらで書かれていても意味がさっぱりわからないのだが・・・。これって、日本に旅行で訪れた西洋人が、意味はわからないが漢字をプリントしたTシャツなどを面白がって購入していくのと同じ発想か。

列車の時間までに駅前の観光センターの土産物コーナーを物色していたら、海産物やお菓子に混じって、ロシアのポップスを納めたCDやら、サハリン政府が発行した千島列島の地形図なんてのも売られていた。ロシアのポップスといやあt.a.t.uってことになるのだろうが(ってあの二人は今どうしているのやら)、それはともかく、千島列島の地形図というのが面白そうだったのでこちらを買い求める。で、中を見ると、サハリン州政府が作成するのだから、自国の領土として北方四島も当然描かれている。また地名表示や解説はロシア語および英語である。どちらで書かれていても意味がさっぱりわからないのだが・・・。これって、日本に旅行で訪れた西洋人が、意味はわからないが漢字をプリントしたTシャツなどを面白がって購入していくのと同じ発想か。

夕方の列車に乗り、釧路に戻ることにする。北の大地にもそろそろ日が暮れようとしている。JR線の乗りつぶしとしてはすでに完了している区間だが、それには関係なくまた訪れてみたいところである・・・・。

納沙布岬訪問後、荒涼としたオホーツク海沿いに走り、ようやく集落に出会ったかと思えばそこは根室港。千島列島での漁業の中心地であり、雪の積もる道路沿いにはかつてこの港が栄えていた時代の面影を残す建物もちらほら見える。

そんな港町を走り抜け、高台にあがってたどり着いたのが北方四島交流センター「ニ・ホ・ロ」。駐車場から入口まで少し歩くのだが、根室市街地に戻っても海からの強風に吹き飛ばされそうだ。最後は風に背を向けてバックしながらたどり着くという有様。それでも受付の女性は珍しがる様子もなく、ごく普通に「いらっしゃいませ」と受け入れてくれる。根室の人にとって、このくらいの風はごく当たり前のことなのだろうか。

さてこの「ニ・ホ・ロ」、建てられたのは近年のことであろう(十数年前に根室を訪ねたときはこのような施設などなかったはずなので)。何でもニ=日本、ロ=ロシアで、その間を取り持つのがホ=北海道という、日本とロシアの友好関係を考える拠点というのか、施設である。入館無料で、外務省発行の「われらの北方領土」のような資料をいただけるとともに、北方領土に関する展示も充実している。

さてこの「ニ・ホ・ロ」、建てられたのは近年のことであろう(十数年前に根室を訪ねたときはこのような施設などなかったはずなので)。何でもニ=日本、ロ=ロシアで、その間を取り持つのがホ=北海道という、日本とロシアの友好関係を考える拠点というのか、施設である。入館無料で、外務省発行の「われらの北方領土」のような資料をいただけるとともに、北方領土に関する展示も充実している。

そうした展示の見学と、冷えきった身体を暖めることもあり、じっくりと展示資料を見て回る。日本語・英語・ロシア語での展示であり、わかりもしないのにロシア語版のパンフレットを取ったり、3つのいずれかの言語を選んで視聴する映像コーナーで、わざとロシア語を選択して、キリル文字とか「なんとかスキー、なんとかかんとかスカヤノフ」とかいうナレーションの映像を眺めたりする。ロシア語の世界などというのには普段接することがないだけに、何だか新鮮なものに聞こえた。

そうした展示の見学と、冷えきった身体を暖めることもあり、じっくりと展示資料を見て回る。日本語・英語・ロシア語での展示であり、わかりもしないのにロシア語版のパンフレットを取ったり、3つのいずれかの言語を選んで視聴する映像コーナーで、わざとロシア語を選択して、キリル文字とか「なんとかスキー、なんとかかんとかスカヤノフ」とかいうナレーションの映像を眺めたりする。ロシア語の世界などというのには普段接することがないだけに、何だか新鮮なものに聞こえた。

北方領土に近い地、ましてやその資料館ともなれば「返せ北方領土」という主張に凝り固まった表現がなされると思いきや、この「ニ・ホ・ロ」は、「北方四島交流センター」という正式名称にもあるように、ロシアとの現実的な「交流」というものを前面に押し出している印象を受けた。結論としては「北方領土は日本固有の領土であるので、返還を求める」ということはあるものの、何はさておき「返せ!」と声高に叫ぶのではなく、両国の友好とか飛躍的な進展とか、まずは現実として両国の相互理解、交流というものを前面に押し出している。映像ライブラリーでは北方四島でのロシア人の生活ぶりや、日本とロシアの子どもたちの交流の様子などが流されている。近くて遠い隣国ロシアの姿を少しでも身近なものに感じてもらおうという姿勢が伝わってくる。

北方領土に近い地、ましてやその資料館ともなれば「返せ北方領土」という主張に凝り固まった表現がなされると思いきや、この「ニ・ホ・ロ」は、「北方四島交流センター」という正式名称にもあるように、ロシアとの現実的な「交流」というものを前面に押し出している印象を受けた。結論としては「北方領土は日本固有の領土であるので、返還を求める」ということはあるものの、何はさておき「返せ!」と声高に叫ぶのではなく、両国の友好とか飛躍的な進展とか、まずは現実として両国の相互理解、交流というものを前面に押し出している。映像ライブラリーでは北方四島でのロシア人の生活ぶりや、日本とロシアの子どもたちの交流の様子などが流されている。近くて遠い隣国ロシアの姿を少しでも身近なものに感じてもらおうという姿勢が伝わってくる。

併設の「北方資料館」では日本の千島列島の探検・開発史や、北方領土をめぐる日露両国の交渉の歴史が紹介されている。ただ全体として、ロシアを仇敵とばかり見なすのではなく、まずは友好関係、経済・文化交流を柱として、しかる後に最終的に領土問題を解決する・・・とアピールする姿勢が強い。納沙布岬の先端で心の声を叫ぶ人がいる一方で、経済はジリノフスキーもといジリ貧で、支庁の吸収合併も取りざたされている根室にあっては、ロシアと接する港を抱えるのであれば、彼の国と交流しなければ生活が立ち行かないという現実もあるのは確かだ。東京の外務省の机上論理よりも、もっと地に足をつけたことを考えているのかな。本当の根室の人たちの声というのは、果たしてどちらなのだろうか。

ちょうどこの記事を書いている日は、ロシアの大統領選挙の結果、メドベージェフ氏が7割以上の得票で次期大統領に当選、その一方でプーチン大統領が首相に転じて「院政」を敷くという局面であった。小泉内閣発足、鈴木宗男議員の失脚以来停滞しきっている日露関係だが、大統領選挙以後のロシアに対して日本はどのように向き合っていくのか。「アメリカ大統領選挙の民主党候補のオバマ氏」にあやかって福井の小浜が盛り上がるのは勝手だが、日本をスルーして中国との関係を強化しようとするアメリカ民主党の動向よりも、資源外交、東アジアの安定に向けて対ロシア外交というのをもっと重要させる必要があるだろう。その時に北方領土問題を現実としてどのように解決していくのか。

ちょうどこの記事を書いている日は、ロシアの大統領選挙の結果、メドベージェフ氏が7割以上の得票で次期大統領に当選、その一方でプーチン大統領が首相に転じて「院政」を敷くという局面であった。小泉内閣発足、鈴木宗男議員の失脚以来停滞しきっている日露関係だが、大統領選挙以後のロシアに対して日本はどのように向き合っていくのか。「アメリカ大統領選挙の民主党候補のオバマ氏」にあやかって福井の小浜が盛り上がるのは勝手だが、日本をスルーして中国との関係を強化しようとするアメリカ民主党の動向よりも、資源外交、東アジアの安定に向けて対ロシア外交というのをもっと重要させる必要があるだろう。その時に北方領土問題を現実としてどのように解決していくのか。

なかなか充実した展示を眺めた後、レンタカーの返却までまだまだ時間があるので、もう少し走らせることにする。風は依然として強いが空は晴れてきたし、雪道の運転も少しずつ慣れてきた・・・・。

未明の釧路駅。前日は北海道~東日本にかけて大変な強風だったというが、札幌からの「まりも」号も運休になったという。釧路から終着駅の根室に向かう始発列車も「まりも」からの乗り継ぎがあればもう少し乗客があったのだろうが、ガラガラで出発。北海道オリジナルのキハ54系である。

釧路の市街地を抜けると、少しずつ夜があけるが人家も何もない山の中を走っていく。猛烈に吹雪いており、気動車もあえぐように走る。牡蠣の産地である厚岸湾で一時集落は現れるものの、その後は広大な、というか荒涼とした台地が続く。このあたりはほとんどが牧草地なのだろうが、日本離れした風景だ。

釧路の市街地を抜けると、少しずつ夜があけるが人家も何もない山の中を走っていく。猛烈に吹雪いており、気動車もあえぐように走る。牡蠣の産地である厚岸湾で一時集落は現れるものの、その後は広大な、というか荒涼とした台地が続く。このあたりはほとんどが牧草地なのだろうが、日本離れした風景だ。

釧路から2時間あまり、強風の影響で少し遅れたものの無事、本土最東端の街、根室に到着。列車から降りると強風と地吹雪が身体を覆い、たまらずすぐに駅舎へと駆け込む。

釧路から2時間あまり、強風の影響で少し遅れたものの無事、本土最東端の街、根室に到着。列車から降りると強風と地吹雪が身体を覆い、たまらずすぐに駅舎へと駆け込む。

根室を訪れるのは学生時代以来十数年ぶりで、この日は夕方の列車まで根室を回ることにする。その足ということで駅のレンタカーを手配したのはいいが、ここまで強風になるとは思わなかった。運転は大丈夫かな・・・。対応してくれた駅員によれば根室でもこの日は悪天候に属するようで、気をつけての言葉に送り出される。まず目指すのは納沙布岬だ。

根室を訪れるのは学生時代以来十数年ぶりで、この日は夕方の列車まで根室を回ることにする。その足ということで駅のレンタカーを手配したのはいいが、ここまで強風になるとは思わなかった。運転は大丈夫かな・・・。対応してくれた駅員によれば根室でもこの日は悪天候に属するようで、気をつけての言葉に送り出される。まず目指すのは納沙布岬だ。

大きな除雪車の後をくっついて市街地を抜けると、また荒涼とした牧草地帯に放り出される。風が強いのと、雪が北海道独特のパウダースノーのために、道路上に砂嵐が吹くように見える。どうしても慎重な運転ということで制限速度より落とす感じで走るのだが、そんな私を平気でビュっと追い越していく地元の車。そりゃ、地元で慣れているとはいえ無茶な運転ではないか。

右手に見えるのは太平洋。歯舞、珸瑶瑁という、前回バスで通った時に聞き覚えのある集落を過ぎる。そろそろ、北方領土返還を訴える看板が目立つようになる。しっかりとした看板で公的に立てられたもの(千島に生息するラッコのイラストで、やけに柔らかい感じ)のほかに、「島は奪われた」と、殴り書きの書体に毒々しいイラストで立てられたもの(許可を得ていない看板であり撤去を求める警告がなされていた)も目立つ。改めて、北方領土に近づいたことを感じさせる。

右手に見えるのは太平洋。歯舞、珸瑶瑁という、前回バスで通った時に聞き覚えのある集落を過ぎる。そろそろ、北方領土返還を訴える看板が目立つようになる。しっかりとした看板で公的に立てられたもの(千島に生息するラッコのイラストで、やけに柔らかい感じ)のほかに、「島は奪われた」と、殴り書きの書体に毒々しいイラストで立てられたもの(許可を得ていない看板であり撤去を求める警告がなされていた)も目立つ。改めて、北方領土に近づいたことを感じさせる。

根室駅を出発して40分ほどで、納沙布岬着。まずは岬の碑を見ようとクルマから降りるが、その途端猛烈な風。防寒具で武装していてもそんなの関係ねぇというもので、カメラを構えて踏ん張っていても飛ばされそうだ。北方領土返還を訴える各種の石碑も見るが、この強風ではたまらずすぐにクルマに避難する。

根室駅を出発して40分ほどで、納沙布岬着。まずは岬の碑を見ようとクルマから降りるが、その途端猛烈な風。防寒具で武装していてもそんなの関係ねぇというもので、カメラを構えて踏ん張っていても飛ばされそうだ。北方領土返還を訴える各種の石碑も見るが、この強風ではたまらずすぐにクルマに避難する。

それでも本当の本土再東端はこの先の灯台ということで、クルマを先に進める。こちらももちろん横殴りの風。何とか灯台の建物までたどり着くと、灯台が風除けとなってくれて多少は落ち着く。目の前の海は右手が太平洋、左手がオホーツク海ということになり、正面にうっすらと貝殻島の姿を臨むことができる。その向こう、水平線と一帯となったようなのは水晶島になるだろうか。

それでも本当の本土再東端はこの先の灯台ということで、クルマを先に進める。こちらももちろん横殴りの風。何とか灯台の建物までたどり着くと、灯台が風除けとなってくれて多少は落ち着く。目の前の海は右手が太平洋、左手がオホーツク海ということになり、正面にうっすらと貝殻島の姿を臨むことができる。その向こう、水平線と一帯となったようなのは水晶島になるだろうか。

目の前の貝殻島との間は正確には「国境」ではないということになるのだが、現実はソ連~ロシアの統治下にあるということであればどうしても「国境の海」を意識せざるをえない。

目の前の貝殻島との間は正確には「国境」ではないということになるのだが、現実はソ連~ロシアの統治下にあるということであればどうしても「国境の海」を意識せざるをえない。

灯台を後にし、望郷の岬公園へ。北方領土早期返還の願いをこめたというモニュメント「四島のかけ橋」を眺めた後、岬を見下ろす展望タワー「平和の塔」に向かう。あの笹川良一が立てたというやつである。ところがどうだろう。「年中無休」とあり、開館時間も過ぎているはずだが、入り口の扉は閉ざされたおり、そこに雪の吹き溜まりができていた。冬の間は閉めているのか、あるいは営業を停止した・・・?周りには誰もいないので確認することはできなかった(他の人のブログで、結構最近の記事として「平和の塔に上った」というのを見かけるのだが・・・)。

灯台を後にし、望郷の岬公園へ。北方領土早期返還の願いをこめたというモニュメント「四島のかけ橋」を眺めた後、岬を見下ろす展望タワー「平和の塔」に向かう。あの笹川良一が立てたというやつである。ところがどうだろう。「年中無休」とあり、開館時間も過ぎているはずだが、入り口の扉は閉ざされたおり、そこに雪の吹き溜まりができていた。冬の間は閉めているのか、あるいは営業を停止した・・・?周りには誰もいないので確認することはできなかった(他の人のブログで、結構最近の記事として「平和の塔に上った」というのを見かけるのだが・・・)。

「さい果て」を体で感じた後、今度はオホーツク海側に沿って根室市街に戻ることにする。こちらのほうは集落するほとんどなく、ひたすら荒涼とした海沿いを走るのみであった・・・。

「さい果て」を体で感じた後、今度はオホーツク海側に沿って根室市街に戻ることにする。こちらのほうは集落するほとんどなく、ひたすら荒涼とした海沿いを走るのみであった・・・。

釧路の名物といえば炉端焼きという。漁業の本場ならではの料理と思うのだが、いろいろ店を調べてみても結構高いものだ。炉端焼きの発祥とされる某店では焼き物はすべて「時価」という。料理屋で何が怖いといって、メニューに値段が書いていなかったり、あるいは「時価」としか書いていないのはいくらボラれるかわからないものだ。まあこれは極端としても、炉端焼きに限らず、北海道の料理というのは結構な値段を取るような気がする。ともすれば飲食は東京の格安店で済ませるのが一番経済的なのかもしれない。

それはさておき、幣舞橋の近くに「炉端焼きレストラン 煉瓦」というのを見つける。何でも明治時代の煉瓦造りの建物を改装したとかで、「雪の降る街で熱燗を傾けながら演歌を聞きながら親父が黙々と魚をあぶって・・・」という「演歌の花道」的な風情とはちょっと違うようだ。

それはさておき、幣舞橋の近くに「炉端焼きレストラン 煉瓦」というのを見つける。何でも明治時代の煉瓦造りの建物を改装したとかで、「雪の降る街で熱燗を傾けながら演歌を聞きながら親父が黙々と魚をあぶって・・・」という「演歌の花道」的な風情とはちょっと違うようだ。

違うのはそれだけではなく、魚を焼くのが親父ではなく、自分自身ということ。その分値段もリーズナブルになっているというわけだ。大人数のグループもいるが、私のような一人旅、あるいはカップルで来ている客も結構いる。

席に座るとすでに目の前には炭がくべられており、これで暖を取ることもできる。ホタテ、厚岸の牡蠣、定番のホッケなどを注文する。このように炭火で魚を焼くということも日常ではほとんどないことで、素人には焼けるタイミングが難しいところもあるが、そこはスタッフがちゃんと見ており、時折網の上をいじってくれる。ただあくまでも焼くのは自分であり、待っている間にもいろいろいじったりして退屈しない。

席に座るとすでに目の前には炭がくべられており、これで暖を取ることもできる。ホタテ、厚岸の牡蠣、定番のホッケなどを注文する。このように炭火で魚を焼くということも日常ではほとんどないことで、素人には焼けるタイミングが難しいところもあるが、そこはスタッフがちゃんと見ており、時折網の上をいじってくれる。ただあくまでも焼くのは自分であり、待っている間にもいろいろいじったりして退屈しない。

ボリュームある素材をじっくりと焼いて、それをむさぼり食う。味付けなどほとんどいらない。牡蠣も広島や松島のものとはまた違った柔らかな味がする。この時期ならではという氷下魚の味や、白糠の紫蘇焼酎「鍛高譚」なども一緒に楽しむ。残念なのはビールが「サッポロクラシック」でなかったことだが、素材の味はそれを補ってあり余るものだった。寒い夜だが、十分に温まる。こうしたレストラン形式の店というのもいいもので、途中からは外国人の団体もテーブルに席を占め、大いに賑やかになった。

ボリュームある素材をじっくりと焼いて、それをむさぼり食う。味付けなどほとんどいらない。牡蠣も広島や松島のものとはまた違った柔らかな味がする。この時期ならではという氷下魚の味や、白糠の紫蘇焼酎「鍛高譚」なども一緒に楽しむ。残念なのはビールが「サッポロクラシック」でなかったことだが、素材の味はそれを補ってあり余るものだった。寒い夜だが、十分に温まる。こうしたレストラン形式の店というのもいいもので、途中からは外国人の団体もテーブルに席を占め、大いに賑やかになった。

食事を終え外に出ると風が強い。また雪も舞う。ただこのあたりの雪は日本海側のベタ雪とは異なり、パウダースノーというやつで体が濡れる感じがしない。ただ翌日にかけては強風、大荒れの天候が予想されているとかで、これからさらに東に向かうのに大丈夫かと気になる。早々にホテルに引き上げ、翌日も早いので休むことにする・・・・。

JR全線の乗りつぶしもあと少しというところで、冬の車窓を味わおうと根室本線に出かけることにする。途中の池田~釧路までが未乗車区間(夜行列車で寝ている間に走り抜けたことはあるのだが、夜行列車の場合は「夜間走った区間は乗ったことにしない」のが、自分流の乗りつぶしルールのため)であり、これをターゲットにする。

ネットで調べたら、羽田からの往復の航空運賃プラス指定都市のホテル1泊つきのプランがたくさんある。その中で往復の空港が違ってもよいという条件のものを見つけたので、往路は帯広まで、復路は釧路からという組み合わせにする。

ということで羽田から飛び立つ。東京上空は晴天だったが、高度を上げると陸地はすっかり雲に覆われているのがわかる。着地の天候が不良の場合は羽田に引き返すというアナウンスもあったが、再び雲を突き抜け、一気に白い大地を見渡す。陸地をずっとたどり、徐々に雪景色になっていく車窓を眺めるのもよいが、こうして一気に天候、風景が変わるというのも面白いものだ。

ということで羽田から飛び立つ。東京上空は晴天だったが、高度を上げると陸地はすっかり雲に覆われているのがわかる。着地の天候が不良の場合は羽田に引き返すというアナウンスもあったが、再び雲を突き抜け、一気に白い大地を見渡す。陸地をずっとたどり、徐々に雪景色になっていく車窓を眺めるのもよいが、こうして一気に天候、風景が変わるというのも面白いものだ。

帯広には定刻から若干遅れた程度で無事に到着し、連絡バスで帯広駅に向かう。途中、旧広尾線の幸福駅横を通る。数年前に幸福駅に降りたことがあり、旧駅舎の内側の壁(大体どのへんだったかも憶えている)に名刺を1枚貼り付けた。その名刺を見つけるのも面白いかと思ったが、この時期にしては天候が穏やかとはいえ、結局は素通りし、そのまま帯広駅に到着。ここから、釧路まで乗りつぶしをするのがこの日のプラン。

帯広には定刻から若干遅れた程度で無事に到着し、連絡バスで帯広駅に向かう。途中、旧広尾線の幸福駅横を通る。数年前に幸福駅に降りたことがあり、旧駅舎の内側の壁(大体どのへんだったかも憶えている)に名刺を1枚貼り付けた。その名刺を見つけるのも面白いかと思ったが、この時期にしては天候が穏やかとはいえ、結局は素通りし、そのまま帯広駅に到着。ここから、釧路まで乗りつぶしをするのがこの日のプラン。

時間があるので駅構内の「ぶたはげ」で、帯広名物という豚丼で早めの昼食。独特のスパイスが効いた豚肉に、うなぎの蒲焼のたれをヒントにつくったという独自のやや甘めのたれが合う。私自身、うなぎの蒲焼のたれの甘さはあまり好みではないのだが、豚丼のたれはそれほどしつこくない。

時間があるので駅構内の「ぶたはげ」で、帯広名物という豚丼で早めの昼食。独特のスパイスが効いた豚肉に、うなぎの蒲焼のたれをヒントにつくったという独自のやや甘めのたれが合う。私自身、うなぎの蒲焼のたれの甘さはあまり好みではないのだが、豚丼のたれはそれほどしつこくない。

今年3月で廃刊となるJTB発行の「北海道時刻表」を買い求めた後、帯広発釧路行きの客となる。キハ40の単行。乗りとおせば3時間半の行程である。この根室線は滝川から釧路までの約300キロを8時間かけて走る鈍行列車もあり、長距離列車はまだまだ健在だ。

帯広出発時は座席がほぼ埋まるくらいの乗車率だったが、次の札内をはじめ駅ごとに多くの下車があり、池田に着く頃には半分以下となった。この池田は「ワイン城」もある十勝ワインの産地。駅から近いのだが「ワイン城」に行くだけの時間はなく、時間調整の停車中に一度改札を出て、売店で「トカップ」の小瓶を購入する。普段ワインを飲む習慣がないものだから、結局そのまま自宅に持ち戻り、まだキャップを回していないのだが・・・・。

ここから初めての区間。山間に入り、駅と駅の間の距離も長くなる。「十弗川」という川を渡る。この「十弗」、「弗」の字をよく見れば「ドル$」に見える。その逆で、「$」に「弗」の字を充てようとひらめいた人というのは、感性があるんだろうな。円を¥で表記しようとした人もしかり。

そんなことを考えるうち、その十弗駅着。するとどうだろう、ホームに「十弗は10$駅 10$持って旅に出かけよう」などという看板が立てられている。今1$が108円くらいだから、1,080円持って旅にでかけようってどこまで行けるんや!というヤボな突っ込みは置いておくが・・・。

そんなことを考えるうち、その十弗駅着。するとどうだろう、ホームに「十弗は10$駅 10$持って旅に出かけよう」などという看板が立てられている。今1$が108円くらいだから、1,080円持って旅にでかけようってどこまで行けるんや!というヤボな突っ込みは置いておくが・・・。

この後も「内」とか「別」とか「幌」という、アイヌ語由来の北海道らしい響きを持つ名前の駅に淡々と停まっていく。気づけば車内には私のほかに3名だけ。いずれも「その筋」とおぼしき客ばかりである。

この後も「内」とか「別」とか「幌」という、アイヌ語由来の北海道らしい響きを持つ名前の駅に淡々と停まっていく。気づけば車内には私のほかに3名だけ。いずれも「その筋」とおぼしき客ばかりである。

薄暗い色をした太平洋に沿う区間もあり、信号場で10分くらい停車したりと、のんびりした時間が過ぎ、釧路到着。道東の中心的な都市である。この日はここで宿泊するプランで、駅前のホテルにチェックイン。しばし休憩した後、駅前の大通りに沿って15分くらい歩いて幣舞橋にたどり着く。釧路のシンボル的存在である。ここで寒風に吹かれながら、しばし運河の風情を楽しむ・・・・。

薄暗い色をした太平洋に沿う区間もあり、信号場で10分くらい停車したりと、のんびりした時間が過ぎ、釧路到着。道東の中心的な都市である。この日はここで宿泊するプランで、駅前のホテルにチェックイン。しばし休憩した後、駅前の大通りに沿って15分くらい歩いて幣舞橋にたどり着く。釧路のシンボル的存在である。ここで寒風に吹かれながら、しばし運河の風情を楽しむ・・・・。

8月末の北海道旅行も3日目、早いもので最終日だ。この日も朝から快晴で、早々にホテルをチェックアウトして札幌の街散策。

まず大通に出て、初体験の市内電車に乗る。札幌から市街の西側をぐるりと回ってすすきのに行くというやつ。車内には冷房がないが、その分窓を開けて、郊外の風情を楽しむ。昨夜ご一緒したHさんもこのあたりのお住まいのはず。今朝はもう起きているかな。藻岩山へのロープウェイの登り口があるが、観光都市・札幌というよりは、普通の札幌人が日常の足として使っている路面電車である。歩いて5分のところ、大回りで40分ほどかけてすすきのへ。

まず大通に出て、初体験の市内電車に乗る。札幌から市街の西側をぐるりと回ってすすきのに行くというやつ。車内には冷房がないが、その分窓を開けて、郊外の風情を楽しむ。昨夜ご一緒したHさんもこのあたりのお住まいのはず。今朝はもう起きているかな。藻岩山へのロープウェイの登り口があるが、観光都市・札幌というよりは、普通の札幌人が日常の足として使っている路面電車である。歩いて5分のところ、大回りで40分ほどかけてすすきのへ。

まだ朝食をとっていないのだが、すすきのの「赤れんがラーメン」が24時間で開いているので、朝から札幌ラーメン。店にはTVタレントに混じって、日本ハムの選手のサイン色紙も飾られている。

まだ朝食をとっていないのだが、すすきのの「赤れんがラーメン」が24時間で開いているので、朝から札幌ラーメン。店にはTVタレントに混じって、日本ハムの選手のサイン色紙も飾られている。

さて、今日3日目の目的、というより、この旅に出る動機付けとなったのが、「札幌ドーム」である。それも、「札幌ドームで日本ハム対オリックス・バファローズ戦を観る」というもの。日本ハムの札幌移転3年目でようやく訪れることになったのだ。

その札幌ドームに行くには、地下鉄東豊線で終点の福住駅から徒歩10分ほど。豊水すすきのから地下鉄に乗る。まだ時刻は9時過ぎというのに、車内は日本ハムのユニフォーム姿に身を固めた家族連れ、若者たちで混雑している。この時6連勝中と、パ・リーグで最も勢いに乗っているチームだけに、ファンの出足もいいのだろう。

その札幌ドームに行くには、地下鉄東豊線で終点の福住駅から徒歩10分ほど。豊水すすきのから地下鉄に乗る。まだ時刻は9時過ぎというのに、車内は日本ハムのユニフォーム姿に身を固めた家族連れ、若者たちで混雑している。この時6連勝中と、パ・リーグで最も勢いに乗っているチームだけに、ファンの出足もいいのだろう。

終点福住駅着。このまま札幌ドームに行ってもいいのだが、せっかくなのでこの駅からバスが出ている羊ヶ丘展望台に行く。高台に建てられた住宅地、ベッドタウンという雰囲気の街中を行く。ところが急に牧草地が広がって、着いたのが羊ヶ丘。

ここでは何といっても板垣退助・・・もといレーニン・・・じゃなかったクラークの像である。像の彼方に広がる札幌の街並。昨夜のJRタワーからの眺望とはまた違った眺めである。その正面に、これから行く札幌ドームが銀色に光っている。何か、いいロケーションじゃないですか。

ここでは何といっても板垣退助・・・もといレーニン・・・じゃなかったクラークの像である。像の彼方に広がる札幌の街並。昨夜のJRタワーからの眺望とはまた違った眺めである。その正面に、これから行く札幌ドームが銀色に光っている。何か、いいロケーションじゃないですか。

さて、札幌ドームに向かう。また福住駅に戻るバスに乗ればよいのだが、やってきたのは、別系統のバス。それでも、札幌ドームのほうに向かっている。福住5条3丁目というバス停だったか、このあたりが最も近そうだったのでここで下車する。通りを日本ハムのユニフォーム姿の人が歩いていたので、それについて行く形でドームに出る。すでに大勢の人たちが入場口に向かっている。敷地は広々としているのだが、入口への通路が狭く感じられる。野球場に来たというより、美術館とか、博物館に来たかのような感じだ。

さて、札幌ドームに向かう。また福住駅に戻るバスに乗ればよいのだが、やってきたのは、別系統のバス。それでも、札幌ドームのほうに向かっている。福住5条3丁目というバス停だったか、このあたりが最も近そうだったのでここで下車する。通りを日本ハムのユニフォーム姿の人が歩いていたので、それについて行く形でドームに出る。すでに大勢の人たちが入場口に向かっている。敷地は広々としているのだが、入口への通路が狭く感じられる。野球場に来たというより、美術館とか、博物館に来たかのような感じだ。

それはドーム内に入っても感じられたこと。日本にもいくつかドームがあるが、いずれも中に入れば雰囲気で自分のいる位置や、自分の座るべきシートはどっちの辺というのがわかるのだが、一瞬「外野席にはどこから行くのか?」とわからなくなる。野球場とサッカースタジアムの両面で使うから、中のつくりも独特のものなのかな。

ようやくに席に上がる。この球場は三塁~レフト側がホームの日本ハムファン、そして一塁~ライト側もホームの日本ハムファン。ではビジターのファンは・・・といえば、ライトスタンドやや内野よりの一角に固まるのみ。私の目の前が応援団のリーダーの立ち位置というところだ。この一角だけが、独特の雰囲気といっていいだろう。応援団も東京、大阪、神戸から来ているが、ファン全体で見れば200人いるかいないか。ここまで完全なアウェイ観戦というのもなかなか面白そうだ。ちなみにこの日の観衆は、35,000人を超えていた。

ようやくに席に上がる。この球場は三塁~レフト側がホームの日本ハムファン、そして一塁~ライト側もホームの日本ハムファン。ではビジターのファンは・・・といえば、ライトスタンドやや内野よりの一角に固まるのみ。私の目の前が応援団のリーダーの立ち位置というところだ。この一角だけが、独特の雰囲気といっていいだろう。応援団も東京、大阪、神戸から来ているが、ファン全体で見れば200人いるかいないか。ここまで完全なアウェイ観戦というのもなかなか面白そうだ。ちなみにこの日の観衆は、35,000人を超えていた。

昼食は「石狩ずし」。ドームでこれを味わえるとは意外。そして飲むのはもちろんサッポロクラシック。そういえばビールの売り子もクラシックか黒ラベルが多い。この試合中、何杯飲んだかな・・・?

昼食は「石狩ずし」。ドームでこれを味わえるとは意外。そして飲むのはもちろんサッポロクラシック。そういえばビールの売り子もクラシックか黒ラベルが多い。この試合中、何杯飲んだかな・・・?

そしてこのドーム、障害物が少なく実にグラウンドが見やすい。札幌の人たちはうらやましいグラウンドを持ったものだ。それに引き換え大阪ドームは・・・ま、やめときましょう。

さて試合開始。この日は日本ハム・金村、オリックス・川越の投手戦となったが、日本ハムファンの大声援を聞くのも楽しめた。SHINJOの好プレーに沸き、小笠原の時にはイルカの風船を振って応援したり、「稲葉党」ともいえる連中がいたり・・・。福岡、千葉のファンも熱心だが、この札幌のファンも熱い。ほんの3年前まで、そのほとんどが巨人ファンだったという土地と言われても信じられない。このドームでプレーオフなんてことになれば・・大変なことになるだろうな。

さて試合開始。この日は日本ハム・金村、オリックス・川越の投手戦となったが、日本ハムファンの大声援を聞くのも楽しめた。SHINJOの好プレーに沸き、小笠原の時にはイルカの風船を振って応援したり、「稲葉党」ともいえる連中がいたり・・・。福岡、千葉のファンも熱心だが、この札幌のファンも熱い。ほんの3年前まで、そのほとんどが巨人ファンだったという土地と言われても信じられない。このドームでプレーオフなんてことになれば・・大変なことになるだろうな。

試合のほうは既にご承知の通り、ホームランこそ出なかったものの、セギノールの2本のタイムリーで3対1と日本ハムの勝利。これで7連勝。一方、オリックスは今季札幌での最終戦で、プレーオフ進出の可能性が全くなくなったという試合だった。最後に応援団全員が通路に立ち「ご声援ありがとうございました」と一礼すると、それまで好奇の目でも見ていた日本ハムファンからも温かい拍手が送られた。ファンとしては非常に残念な試合だったが、はるばる北の地にまで観に来た甲斐はあったと思う。(同じように、東京近辺から来ていた人が結構いたみたい。羽田で見かけた人もいたぞ)

試合のほうは既にご承知の通り、ホームランこそ出なかったものの、セギノールの2本のタイムリーで3対1と日本ハムの勝利。これで7連勝。一方、オリックスは今季札幌での最終戦で、プレーオフ進出の可能性が全くなくなったという試合だった。最後に応援団全員が通路に立ち「ご声援ありがとうございました」と一礼すると、それまで好奇の目でも見ていた日本ハムファンからも温かい拍手が送られた。ファンとしては非常に残念な試合だったが、はるばる北の地にまで観に来た甲斐はあったと思う。(同じように、東京近辺から来ていた人が結構いたみたい。羽田で見かけた人もいたぞ)

大勢の観客とともに、ぞろぞろと福住駅に向かう。これで3日間の行事は全て終了。新千歳空港に向かう。この福住からもバスで空港に行けるそうなのだが、荷物を札幌駅のロッカーに入れているので、一旦札幌駅に戻り、JRで空港へ。試合が(私が観に行った割には)早く終わったので、フライトまで時間がある。

大勢の観客とともに、ぞろぞろと福住駅に向かう。これで3日間の行事は全て終了。新千歳空港に向かう。この福住からもバスで空港に行けるそうなのだが、荷物を札幌駅のロッカーに入れているので、一旦札幌駅に戻り、JRで空港へ。試合が(私が観に行った割には)早く終わったので、フライトまで時間がある。

そこで締めは・・・再びのジンギスカン。それも松尾ジンギスカン、通称「まつじん」。ここのジンギスカンや肉を焼くというより、たれをたっぷりかけたスキヤキのような感じ。またまたのサッポロクラシックとの相性もよい。

それにしてもいろんなものに出会い、味わい、楽しめた密度の濃い3日間であった。仕事柄長期の旅行ができないのだが、短い時間でも楽しめるものがある。今回訪ねたところは、また行ってみたいところばかり。その時を楽しみにしよう・・・・(終)

それにしてもいろんなものに出会い、味わい、楽しめた密度の濃い3日間であった。仕事柄長期の旅行ができないのだが、短い時間でも楽しめるものがある。今回訪ねたところは、また行ってみたいところばかり。その時を楽しみにしよう・・・・(終)

増毛から留萌本線、深川から特急に乗って札幌に戻る。そろそろ日が暮れようかという時間である。

今夜はすすきののお姉さんと飲む。

・・・と書くと、「お前、何を考えとるんじゃ」と思う人もいるだろうが、誰もそういう店で豪遊するとは言っていない。正確にいうなれば、居住地がすすきのという、私から見てお姉さんに当たる人と飲むというのである。

かつて(今は代表が一方的に閉鎖して跡形もないのだが)私が所属していた旅のサークルで一緒だった人で、サークルなき後も手紙やメールなどやりとりさせてもらっている、Hさんという人。私が札幌に旅行することが決まり声をかけ、ならば今晩ご一緒しようというもの。実際に会うのは2年ぶりくらいかな。

さて、待ち合わせまで時間があるので、何も一人で登らんでもええのに、札幌駅直結のJRタワーに登る。札幌駅自体が市街地のほぼ中心にあるので、四方に札幌の薄暮の景色が望まれる。真下に札幌駅があるため、ホームに次々に出入りする列車が、一条の光にも見える。ただ、遠くを見る分にはいいが、真下を見るとやはり38階部分。むちゃくちゃこわい。

さて、待ち合わせまで時間があるので、何も一人で登らんでもええのに、札幌駅直結のJRタワーに登る。札幌駅自体が市街地のほぼ中心にあるので、四方に札幌の薄暮の景色が望まれる。真下に札幌駅があるため、ホームに次々に出入りする列車が、一条の光にも見える。ただ、遠くを見る分にはいいが、真下を見るとやはり38階部分。むちゃくちゃこわい。

さて、札幌駅コンコースに降り立つと、Hさんの姿が見えた。2年経って老けた・・・という話は置いといて、大通方面に歩く。職場がかつて住んでいた岩見沢にあるとかで、毎日電車通勤なのだが、すすきのからだとかなり時間がかかるとか、すすきのまで地下鉄もあるが、気分転換で札幌駅から歩いて帰ることも多いとか、そんな話をする。

さて、今日の店はと・・・Hさんにお任せしていたのだが、「どうしても一度行ってみたい店があって」と、連れられたのが狸小路。大通とすすきのの間にあるアーケード街で、観光客も多いが、どちらかといえば地元民に親しまれているような風情のある通りだ。なぜか狸を祭った祠もあり、ここで二人手を合わせて先へ進む。

さて、今日の店はと・・・Hさんにお任せしていたのだが、「どうしても一度行ってみたい店があって」と、連れられたのが狸小路。大通とすすきのの間にあるアーケード街で、観光客も多いが、どちらかといえば地元民に親しまれているような風情のある通りだ。なぜか狸を祭った祠もあり、ここで二人手を合わせて先へ進む。

連れられたのが、狸小路の7丁目にあるカリフォルニア料理の店「パブ マーケット ニンゲン」。この狸小路も帰り道というHさん、店の前はよく通るので前から気にはなっていたのだが、一人ではなかなか入りづらかったとか。それで、私が来るからってんで、一度行ってみようとか。札幌の夜といえば昨日のようなビールにジンギスカンに魚介類に・・・となってしまうのだが、こういうしゃれた店で飲むのもよいだろう。

なぜか1階が八百屋で、その脇階段を上がると店内。10人も入ればいっぱいかな。ぐっと照明を落とし、アンティークな、和洋折衷のような趣味の飾り物も多い。通りに面した向かい合わせの席に座り、カリフォルニア料理とやらを数品注文する。そして乾杯。

なぜか1階が八百屋で、その脇階段を上がると店内。10人も入ればいっぱいかな。ぐっと照明を落とし、アンティークな、和洋折衷のような趣味の飾り物も多い。通りに面した向かい合わせの席に座り、カリフォルニア料理とやらを数品注文する。そして乾杯。

会うのが久しぶりということで、よもやま話に花が咲く。サークルがばらけてからというもの、ごくわずかの人としかコンタクトを取っていないのだが、その中でも貴重なつながりである。心地よい一時を過ごせただけでも大いに満足である。

結構長居して、再び狸小路を歩く。Hさんの自宅とは逆方向であるが、またそのまま歩いて札幌駅までご一緒していただいた。本当にありがとう。

ここで別れて私は地下鉄でホテルに戻る。昨夜に続いて今日も洗濯だ。思い切ってズボンも洗ってしまおう。

今夜も心地よく眠れそうである・・・。(続く)