さてこれから上醍醐に向けての上りである。案内では一時間余り山道を歩くことになる。上る人、下りる人それぞれポツポツといる。本格的な装備をしている人もいれば、何も持たずに歩く人もいる。

登山口の一丁の石柱のそばに籠があり、杖がこれでもかというくらい突っ込まれている。地面にも何本も置かれている。木もいろんな種類があるが、ちょうど手頃な長さの竹を見つける。何か細工しているのか結構硬く、私の全体重を乗せても折れそうにない。なるほど、竹やりが武器になるわけだ。普段杖やステッキを使うことはないのだが、さすがに西国一の難所となれば持ちたくなる。上りが何とか耐えられても、下りのほうが心配だ。私の場合、左膝の後ろにピリッと電気が走る感じがするので(和泉の施福寺でそうなった)。

まずは自然な山道を行く。最初はなだらかな勾配で、二丁、三丁と次々に石柱が見える。少しつづら折れになるが、それほどどうということはない。森林浴でもする気分である。途中たまに下りてくる人とすれ違い「こんにちは」と挨拶するが、団体のハイカーたちがいるわけでなく、静寂の中を歩く。

五丁あたりで、檜山というスポットに着く。ここが、豊臣秀吉が最晩年に「醍醐の花見」を開いたとされるところである。畿内から多くの桜の木を植えさせたという。「3月15日」というのは桜の開花時期からして旧暦なんだろう。この花見が戦乱で荒れていた醍醐寺の再建、復興にもつながった。ただこの檜山の場所も、大規模な花見を催すにはちょっと手狭ではないかなと思う。

もうしばらく平坦な道を行き、一丁ほど石段を上ると開けた場所に出る。ちょうど中間に当たる不動の滝。滝といっても、不動明王を祀った祠の脇から水が落ちているのだが、その水がそのまま手水となっている。ここで手を清めてお参りするとともに、さすがに歩いてきて暑いので水を腕にかけたり、顔も洗う。横には屋根つきのベンチもあり、ちょうど上醍醐に上る休憩スポットである。

ただその代わり、ここから勾配が急になる。石段や木の階段が続く。自然の石がゴロゴロした山道ではなく、階段状になっているし参道の中央にはロープも張られているのだが、細かな石が尖ったもののように足の裏を直撃するのも結構来るものだ。ここから息が上がり、ペースもぐっと落ちる。そんな急な坂が四丁、五丁と続く。全体を二十丁とすればだいたい3分の2くらいのところ。物事、全体の6~7割くらい来たところが一番しんどいとよく言われるが、この山道にもそれが当てはまる。このあたり、写真を撮ろうという気にならず、とにかく足を前に出すだけだ。

その勾配がゆるやかになったのが十六丁のところ。ここからが上醍醐の境内で、ここからは下りの区間もある。

寺務所の横を抜けると上醍醐の伽藍に入る。登山口からここまで40分弱。左手に石段があり、これを上ると祠がある。これが「醍醐水」である。

「醍醐味」という言葉がある。理源大師・聖宝が修験道の霊地を求めてこの山に上ったところ、一人の老人が現れ、そこに湧き出ている水を飲み「ああ醍醐味なるかな」と言った。その老人は山の神である横尾明神の化身で、聖宝は横尾明神から譲られる形でここを霊地としたというのが、上醍醐の由来である。仏教でいう「醍醐」というのは元々「熟成ヨーグルト」のようなものを指し、それが当時最上級の美味とされていたところから、ひいては「最上級」「本当の面白さや深い味わい」という意味を表すようになったとか。

その水が今も湧いており、飲めるようになっている。といっても手水場のように流れているわけではなく、開店寿司店のカウンターでセルフのお茶を飲む時に押すやつと同じものをコップで押して汲み出す。先ほど急な石段を息を切らしながら上って来たから、どんな水でも醍醐味に思えるのだろうが、それを差し引いても確かにちょっと甘いというか、いつも飲むミネラルウォーターとは一味違うように思えた。ならばということでペットボトルに少し分けていただく。

2008年に落雷で焼失した准胝堂はこの上にある。再び石段を上ると、ロープで仕切られた更地が広がる。ただ帰宅後に調べたところ、焼失した准胝堂は1968年に再建されたものだという。ではその前はというと、1939年に山火事で焼失している。この時には下の経蔵も焼失しており、こちらは再建されることなく現在も更地。他にもこの後で行く五大堂も1932年に護摩祈祷の火が屋根に燃え移って焼失している。下醍醐は戦乱で焼け、上醍醐は山火事や落雷で焼けるとは、醍醐寺、大丈夫か。

ここから山を越えた隣の岩間寺は「雷除け観音」として知られている。ひょっとしてそのご利益の裏には、醍醐寺が火事で焼ける、除けた雷が醍醐寺に落ちるというカラクリがあったりして・・・。

山上には国宝の薬師堂や五大堂がある。ただ堂内にいるはずの仏像は今はいない。火災を恐れて、下醍醐の霊宝館に安置しているとか。まあ文化財が焼失してしまうことを考えれば仕方ないか。五大堂では聖宝や役行者の銅像が堂の前でお出迎え。

そして最後の上りを終えて、標高450mの醍醐山頂に到着。途中の休憩やお参りを合わせてほぼ1時間だった。頂上には如意輪堂と開山堂がある。パラパラと数人の人が頂上に着いたということで一息ついている。

ここからは西側の眺望を楽しめる。少し霞んでいて遠くまでは見えなかったが、条件が良ければ大阪市内、あべのハルカスも見ることができるという。この景色を眺めつつ、御陵駅近くのコンビニで買ってきたおにぎりと、さきほど汲んだ醍醐水をいただく。おにぎりの塩加減と、醍醐水の甘さが口の中でいい感じで広がる。

さてここで次の行き先を決める。残りのグループも、結願の岐阜・谷汲山を除けば残り7つ。いよいよ、くじ引きとサイコロの選択肢も絞られてきた。今回出たのは、

1.丹後(成相寺、松尾寺)

2.姫路(圓教寺)

3.箕面宝塚(勝尾寺、中山寺)

4.近江(長命寺、観音正寺)

5.宇治(三室戸寺)

6.東山(今熊野観音寺、清水寺、六波羅蜜寺)

・・・時刻は12時前。もしここで「6.東山」が出るようなことがあれば、下山した後に地下鉄と京阪を乗り継いで、今熊野観音寺くらいは先行してお参りしようかと考える。距離で言えば「5.宇治」が近く三室戸寺も行けるが、ここは平等院をはじめとした宇治の世界遺産とセットで行ってみたい。

そして出たサイコロの目は・・・「1」。おっと、ここで西国巡りの北の端、丹後が出たか。

うーん、丹後とくれば、遠方ということ、周りには魅力ある観光地も多いこと、そして松尾寺へは松尾寺駅から徒歩50分しか手段がないということで、2つを一泊二日コースで回るように考えていたところである。ちょっとした旅行ということで行くのはうれしいのだが、後は日程をいつにするかである。日常の予定もあるし、宿も押さえなければならない。そうしてスケジュールを見るに、5月、6月中に行くのは厳しい感じだ。これから夏、しかも大阪より気温が高くなる日本海側である。乗り物を乗り継いで行く成相寺はともかく、松尾寺までの徒歩は厳しいものになりそうだ(だからと言って積雪や凍結のある冬期はもっと厳しいのだろうが)。

そろそろ下山する。ゼイゼイ言いながら上ってくる人たちに声をかけながら足取りも軽く・・・と行きたいところだが、十六丁地点から長い下りに差し掛かると、やはり膝の後ろに来た。ここで、上りはただ手に持っているだけだった杖が力を発揮する。上手い具合に身体を預けると足の痛みも軽減される。これを支点にして身体を前に押し出してやる形にもなり、ペースが速くなる。途中の不動の滝で少し休憩したが、40分ほどで麓の女人堂まで戻って来ることができた。帰りに重宝したこの杖も持って帰りたい気持ちだったが、さすがにこれは善意のものということでお返しする。

下醍醐の境内の外周の小道をそのまま進むと、元の仁王門に出た。このまま醍醐駅まで戻る。上り下りで大汗をかいたので、醍醐駅のトイレにてシャツを着替える。

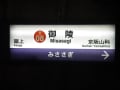

この後はJRのスタンプをいただく。醍醐寺のスタンプは地下鉄東西線との接続駅である山科か六地蔵でいただけるのだが、帰りは新快速で一気に大阪に戻ることにして、山科まで出る。ここもJR東海道線、湖西線、京阪、地下鉄の4路線が乗り入れており(京阪と地下鉄は御陵で合流するのだが)、駅も大勢の乗降客で賑わっている。ここでスタンプカードを出すと「どちらの分ですか」と言われる。カードをよく見ると、山科は東山地区の清水寺、六波羅蜜寺のスタンプの対象駅にもなっている。それらは次以降のお楽しみとして、醍醐寺(上醍醐・准胝堂)のところにいただく。これでスタンプは20ヶ所たまり、プレゼントの応募の権利が発生した。

山上での醍醐水におにぎりは美味かったが、上り下りしてきたこともあり、やはりここは喉を潤したいところである。ふと京阪の踏切の南側に「山科酒場 見聞録 昼から飲めます」という看板を見つける。5月1日にオープンしたばかりとあり、ビルの地下への階段を下りると真新しい空間が広がっていた。カウンター、テーブル含めて30人くらい入れるか。テーブルの位置が高いので、場合によっては立ち飲み空間にもなりそうだ。

カウンターに先客2名。オープニングセールということで、1ドリンク、突出し、ハムカツのセットで500円というのがある。うん、醍醐水もよいが、身体を動かした後のビールというのも、「醍醐味」である。

見聞録というのはチェーンの居酒屋のようで、メニューも一般的なものが比較的安くいただける。造りの盛り合わせに出たサワラに太刀魚のあぶりもよかったし、京都らしさを感じたのがハモの梅肉。

カウンターにいた2人組は野球談議で盛り上がっており、往年の選手の名前やら何やら一杯出てきて、横で聞いていても楽しい。思わず話に参加しそうになるが、こうした店で見知らぬ横の人に声をかけるのも、話がはずむ場合と「オレの空間を邪魔するな」と言われる場合があるので、ここは話を肴に楽しむ。

ただそれが破られたのが、後からやってきたおっさんのグループ。最初は4人で入ってきたのが、いつしか連れなのか何なのか大量にやってきて、あっという間に14~15人に膨れ上がった。もう賑やかなこと。またその後も客がポツポツとやってきたこともあり、適当なところで席を立つ。

また次回の訪問が楽しみである・・・・。