先週自宅に「大人の休日倶楽部」2021年8月号が届きましたが、その中の記事として本ブログにて紹介している蓑虫山人の紹介が7ページもの紙面を使って特集されていました。NHKの日曜美術館でも放映されましたが、ときおり意外なスポットを浴びる画家ですね。

その記事の中で解りやすかったのが、いかにもJRらしい解説の手法での蓑虫山人の東北の時系列での足跡の説明図でした。

観光、民俗学、考古学の観点からの説明とユニークな作品の図らとの掲載は興味が尽きない内容でした。

ここ掲載されているような蓑虫山人の書き込みの多い作品は現在はほとんど入手不可能です。本ブログに投稿しているような作品ですらなかなか入手できなくなっています。高価ということではなく、作品そのもののが流通しなくなっているということでしょう。

それでも郷里ではときおり面白い作品が発見されることがありますが、コロナ禍では帰省もままならずそのような楽しみが無くなっています。

郷里で蓑虫山人が縁のあった人々とは小生も遠い血縁関係がありますので非常に興味深い人物ですが、興味にある方は蓑虫山人についての当方のブログ記事を参考にしてください。

さて、本日は郷里の画家「平福百穂」の作品の紹介です。

骨董は陶磁器でも、掛け軸でもいろいろな作品でいろいろと悩んだ末にようやく良き作品に巡り合えるようです。。どうせ贋作ばかりと笑うものはいつまでも真作には辿り着けないようで、骨董蒐集に限らず挑戦は常に必要で失敗を恐れず、反省を忘れず次に生かしていけば成功が見えてくるようです。ただし当方のように呑み込みの悪い人間にはかなりの数の試行錯誤が必要なようで、本日の作品における「平福百穂の作品」のように100点近い所蔵作品と向かい合ってきましたが、まだまだ辿り着けていないようです。

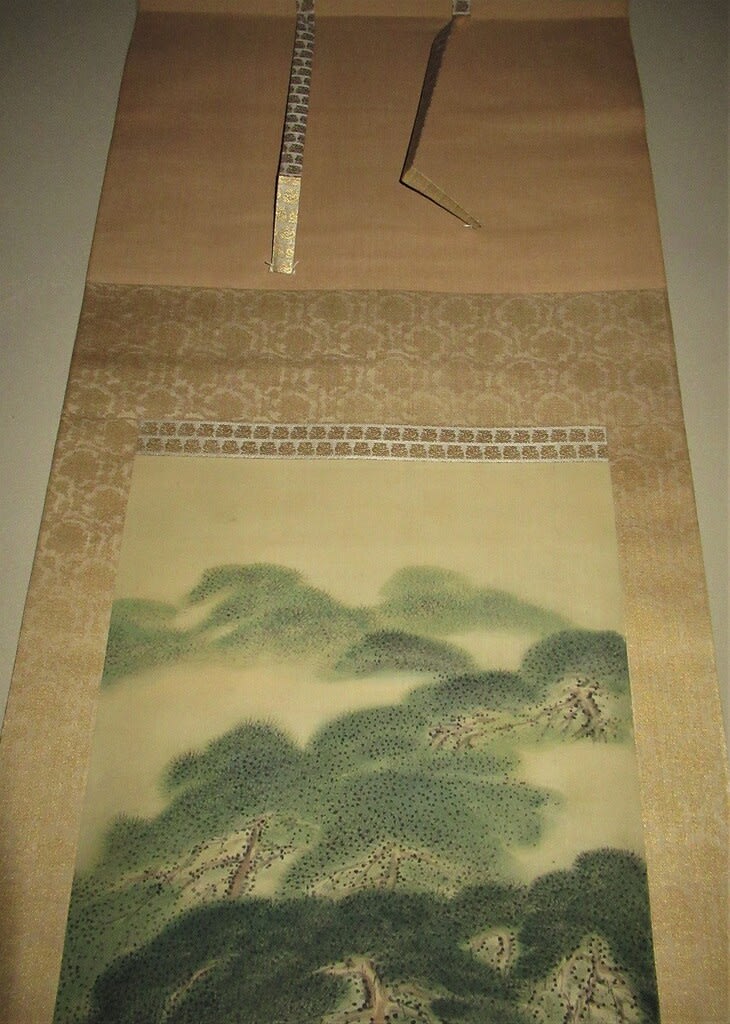

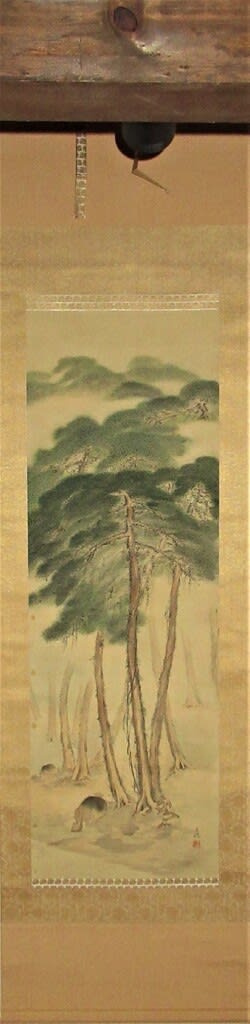

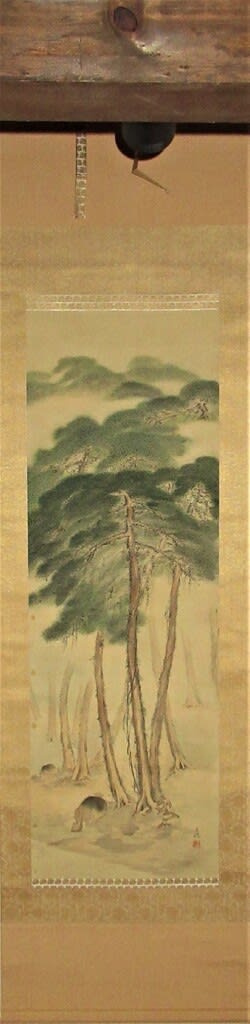

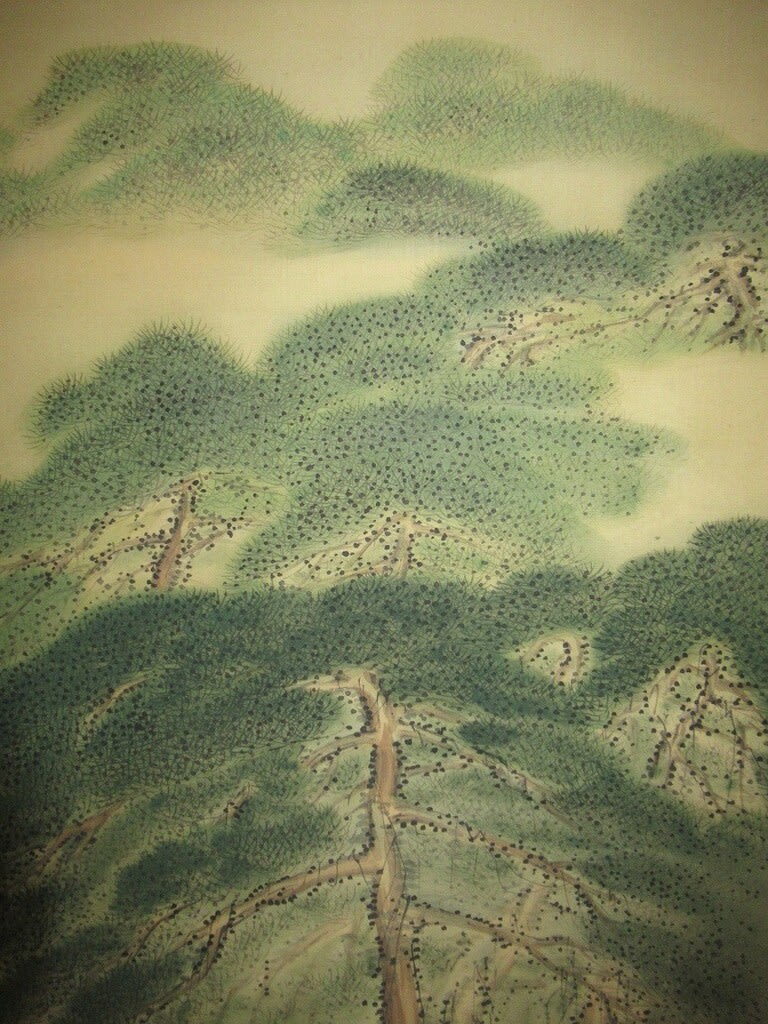

氏素性の解らぬ作品 真贋考 松林煙霧 平福百穂筆

絹本水墨淡彩軸装(中村光雲堂製) 軸先象牙 共箱二重箱

全体サイズ:横550*縦2120 画サイズ:横412*縦1237

平福百穂の松を題材に描いた作品は当方でも幾つになったでしょうか? 工藝作品も含めて10作品近くあるかもしれません。

写真では解りにくいでしょうが、一見してかなりいい出来の作品です。真作ならおそらく大正期か?? まだ円熟の域に達した昭和期の作趣までは及ばないでしょうが、平福百穂らしい品格の高い作品となっていますが、残念ながらいまだに真贋は不詳です。

*なお後日、本作品は真作と断定しましたが、この原稿作成時はまだその判断に至っていませんでした。

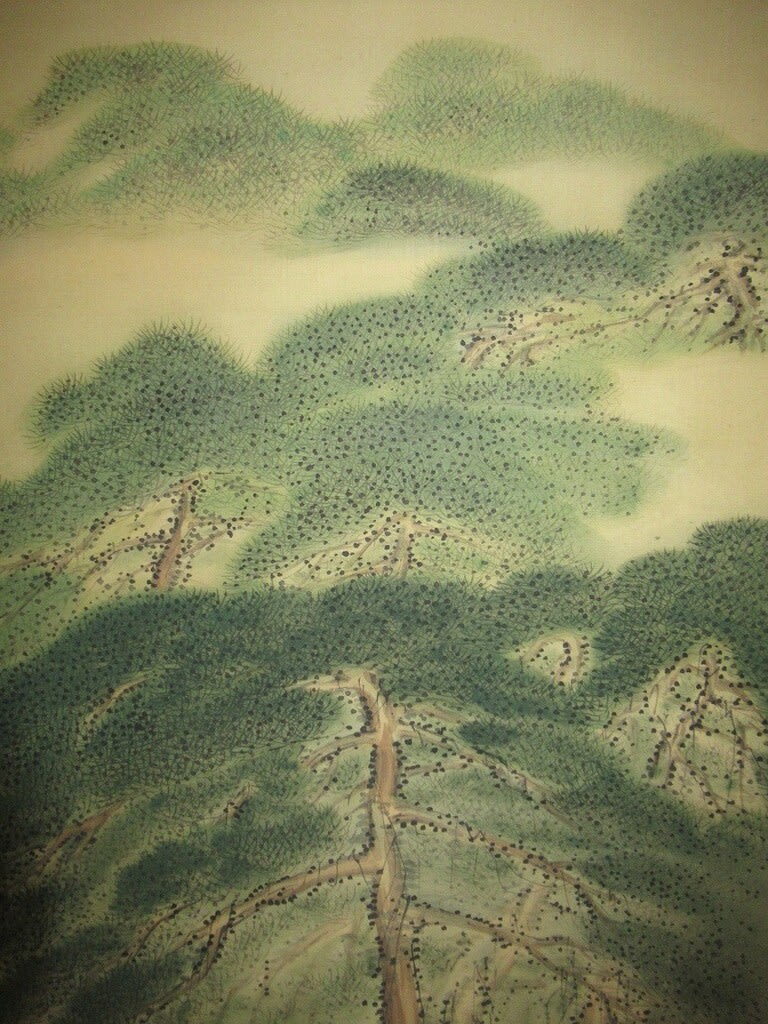

松の緑が実の鮮やかで、真作なら新南画というものを確立していく画風がみられ、平福百穂の特徴をよくとらえています。

海辺の松林を描いた作品のよう思われます。松を描いた吉祥を題材にした作品とも言えますね。

松の描き方は省筆と呼んでいいほど簡略されており、昭和期に入っての質感のしっかりした描き方とはひと味違う表現になっていますが、これも平福百穂の特徴をよくとらえています。

平福百穂の色使いは決して派手ではなく、抑えられた品の良い着色ですのでこれもまた特徴がよくでていますが・・・。

表具は京都市伏見区にある中村光雲堂のようです。表具をした人物は真作と判断していたのでしょう。

箱は二重箱の誂えとなっています。大切に保管されてきているようですが、一応は当方もこれ以上のシミが発生しないようにしておきます。

いい表具ですが作品の左側に巻きに従って数点の僅かなシミがありますが、どうしたらこのようなシミ跡になるのでしょうか? 巻いてしまう際に途中に虫の糞のような湿気のあるものが入り込んだように思われます。

さて本題の真贋についてです。

箱書は通常「自題」とするが、本作品中では「題」とのみで多少の違和感があります。箱裏にある印章(朱文白楕円印)は平福百穂の画塾の名「白田舎之人?」からのものでしょうが、当方の資料や他の真作と判断している所蔵作品の真印とは若干違う可能性があります。

*サイズは写真のサイズ違いで印の大きさは同じ大きさとなっています。

また作品中に押印されている朱文白方印「百穂」は一番判断の難しい印で、ただしこの印は若干違う複数の印章が存在する可能性があります。その種類はおそらく真贋こもごも3種類の近似した印でしょう。このことは当方の資料には代表的な印の掲載しかなく、他の印の作品は現時点では当方では「真贋不詳」として扱っています。

下記の写真が資料からのもので真印に相違ないものです。

下記の写真は左が本作品、右が真贋不詳の作品の印章です。微妙に違いますが、これは違いがまだ解りやすいほうですが、あくまでも並べて見ないと解りません。

下の写真右が本作品の印章で、左が当方では「真贋不詳」として扱っていました「鮎」の作品の落款と印章です。共箱であり箱の印章も同一印章です。「真贋不詳」の作品として当方で思い悩んでいた作品のひとつである「鮎」が同一印の可能性があります。

両方の作品を並べて印章を比較したところ、「鮎」の印(下記写真左)と印影が一致すると判断していいと思います。

この両作品は同一人物による贋作? 画風が全く違うが・・・???

今までの考察から時代によって

①明治期:人物図など

②大正期:「鮎」と本作品など

③昭和期:代表的な多くの作品

の3種類の近似した印が真贋こもごも存在すると思われます。考えられるのは印章の真印が複数存在するということだが、非常に考えにくい。ここまで贋作が精巧だと素人ではお手上げ状態となります。ここまで神経質になる必要があるとすると作品が愉しめなくなりますね。

*後学の結果、印影が近似した朱文白方印「百穂」は大きさが違うものが複数真印として存在することが判明しました。朱文白楕円印「白田舎之人」については複数存在するかどうかはまだ確認できていません。作品中印と箱印に違いがあるかもしれません。

平福百穂の作品は本当に魑魅魍魎たる難敵・・、いやはやこの画家の作品はとくに難しい。

なお本日紹介したこの作品には下記のような新聞記事が同封されていました。1970年(昭和45年)に平福百穂の地元である秋田県秋田市にて開催された書画掘出市の新聞広告のようです。本作品をここで入手した可能性がありますが不明です。

贋作を真作と思わせるために同封・・・・・??? 疑うときりがありませんね。

当時の「本金」は秋田市の地元百貨店でした。なお本作品の入手は大分県からで、表具は京都・・・。

***********************************************

本金:株式会社本金西武(ほんきんせいぶ)は、秋田駅前再開発に際して、地元百貨店の本金と西友が合弁で設立した企業。後に西武百貨店(現:そごう・西武)へ吸収合併されて企業としては消滅したが、店舗は西武秋田店として継続営業している。

西武秋田店は初代本間金之助が1850年に上通町に創業した小間物屋「本間屋」を発祥とし、1866年に現在の大町二丁目(イーホテルショッピングモール所在地)に店舗を移転した。1872年、山内由松が本間家に婿入りし2代目本間金之助を襲名。篤志家である2代目は、1895年に貧しい家庭の子どもたちに読み書き・ソロバンを教えるために私設学校「福田学校」を創設した。学校は1927年まで続き、本金商店は教科書の出版なども手がけることになった。1959年、「本金デパート」を発足させる。

向かいには実弟・山内末吉(後の辻兵吉 (2代目))が婿入りした辻兵呉服店があり、同年に辻兵も総合衣料品店として3階建ての店舗にて営業を始める。

辻兵は秋田を代表する企業グループと成長し、1976年にダイエーを核とする「秋田ニューシティ」を同地に建設した(2002年閉店、2010年建物解体済)。 1965年、地上3階建てのビルにエレベーターも完備した展望塔「本金タワー」を設置。最上階の7階は全面ガラス張り展望室となっており、先行した木内デパートの展望塔を上回り、市内で最も高い建築物となった。

***********************************************

私が覚えている「辻兵」さんはおそらく5代目の頃でしょうか? 当方とは縁戚関係にあったようですが、真贋関わらず郷里の画家はなにかと郷里と関係することが多いようです。

この広告記事の裏面の記事に面白い記事が掲載されています。

記事にある「わけのわからにことをつぶやきながら、タメツ、スガメツ、うなっている。」と記述されている町民というのは母の実家のある町の方々・・、本ブログもおなじようなものか・・・

*なお後学の結果、印影の同じような印章で大きさの違う印が複数存在するという判断に至っています。また同じ印でもちょっとした違いのある印があり、印章を掘り直している?可能性のある印もあるかもしれません。

段々と平福百穂の作品について解るようになってきました。印影などにこだわるより、やはり作品の良し悪しでの判断が一番信頼できるという結論に達しています。そういう観点から本日の作品は真作と判断しています。

その記事の中で解りやすかったのが、いかにもJRらしい解説の手法での蓑虫山人の東北の時系列での足跡の説明図でした。

観光、民俗学、考古学の観点からの説明とユニークな作品の図らとの掲載は興味が尽きない内容でした。

ここ掲載されているような蓑虫山人の書き込みの多い作品は現在はほとんど入手不可能です。本ブログに投稿しているような作品ですらなかなか入手できなくなっています。高価ということではなく、作品そのもののが流通しなくなっているということでしょう。

それでも郷里ではときおり面白い作品が発見されることがありますが、コロナ禍では帰省もままならずそのような楽しみが無くなっています。

郷里で蓑虫山人が縁のあった人々とは小生も遠い血縁関係がありますので非常に興味深い人物ですが、興味にある方は蓑虫山人についての当方のブログ記事を参考にしてください。

さて、本日は郷里の画家「平福百穂」の作品の紹介です。

骨董は陶磁器でも、掛け軸でもいろいろな作品でいろいろと悩んだ末にようやく良き作品に巡り合えるようです。。どうせ贋作ばかりと笑うものはいつまでも真作には辿り着けないようで、骨董蒐集に限らず挑戦は常に必要で失敗を恐れず、反省を忘れず次に生かしていけば成功が見えてくるようです。ただし当方のように呑み込みの悪い人間にはかなりの数の試行錯誤が必要なようで、本日の作品における「平福百穂の作品」のように100点近い所蔵作品と向かい合ってきましたが、まだまだ辿り着けていないようです。

氏素性の解らぬ作品 真贋考 松林煙霧 平福百穂筆

絹本水墨淡彩軸装(中村光雲堂製) 軸先象牙 共箱二重箱

全体サイズ:横550*縦2120 画サイズ:横412*縦1237

平福百穂の松を題材に描いた作品は当方でも幾つになったでしょうか? 工藝作品も含めて10作品近くあるかもしれません。

写真では解りにくいでしょうが、一見してかなりいい出来の作品です。真作ならおそらく大正期か?? まだ円熟の域に達した昭和期の作趣までは及ばないでしょうが、平福百穂らしい品格の高い作品となっていますが、残念ながらいまだに真贋は不詳です。

*なお後日、本作品は真作と断定しましたが、この原稿作成時はまだその判断に至っていませんでした。

松の緑が実の鮮やかで、真作なら新南画というものを確立していく画風がみられ、平福百穂の特徴をよくとらえています。

海辺の松林を描いた作品のよう思われます。松を描いた吉祥を題材にした作品とも言えますね。

松の描き方は省筆と呼んでいいほど簡略されており、昭和期に入っての質感のしっかりした描き方とはひと味違う表現になっていますが、これも平福百穂の特徴をよくとらえています。

平福百穂の色使いは決して派手ではなく、抑えられた品の良い着色ですのでこれもまた特徴がよくでていますが・・・。

表具は京都市伏見区にある中村光雲堂のようです。表具をした人物は真作と判断していたのでしょう。

箱は二重箱の誂えとなっています。大切に保管されてきているようですが、一応は当方もこれ以上のシミが発生しないようにしておきます。

いい表具ですが作品の左側に巻きに従って数点の僅かなシミがありますが、どうしたらこのようなシミ跡になるのでしょうか? 巻いてしまう際に途中に虫の糞のような湿気のあるものが入り込んだように思われます。

さて本題の真贋についてです。

箱書は通常「自題」とするが、本作品中では「題」とのみで多少の違和感があります。箱裏にある印章(朱文白楕円印)は平福百穂の画塾の名「白田舎之人?」からのものでしょうが、当方の資料や他の真作と判断している所蔵作品の真印とは若干違う可能性があります。

*サイズは写真のサイズ違いで印の大きさは同じ大きさとなっています。

また作品中に押印されている朱文白方印「百穂」は一番判断の難しい印で、ただしこの印は若干違う複数の印章が存在する可能性があります。その種類はおそらく真贋こもごも3種類の近似した印でしょう。このことは当方の資料には代表的な印の掲載しかなく、他の印の作品は現時点では当方では「真贋不詳」として扱っています。

下記の写真が資料からのもので真印に相違ないものです。

下記の写真は左が本作品、右が真贋不詳の作品の印章です。微妙に違いますが、これは違いがまだ解りやすいほうですが、あくまでも並べて見ないと解りません。

下の写真右が本作品の印章で、左が当方では「真贋不詳」として扱っていました「鮎」の作品の落款と印章です。共箱であり箱の印章も同一印章です。「真贋不詳」の作品として当方で思い悩んでいた作品のひとつである「鮎」が同一印の可能性があります。

両方の作品を並べて印章を比較したところ、「鮎」の印(下記写真左)と印影が一致すると判断していいと思います。

この両作品は同一人物による贋作? 画風が全く違うが・・・???

今までの考察から時代によって

①明治期:人物図など

②大正期:「鮎」と本作品など

③昭和期:代表的な多くの作品

の3種類の近似した印が真贋こもごも存在すると思われます。考えられるのは印章の真印が複数存在するということだが、非常に考えにくい。ここまで贋作が精巧だと素人ではお手上げ状態となります。ここまで神経質になる必要があるとすると作品が愉しめなくなりますね。

*後学の結果、印影が近似した朱文白方印「百穂」は大きさが違うものが複数真印として存在することが判明しました。朱文白楕円印「白田舎之人」については複数存在するかどうかはまだ確認できていません。作品中印と箱印に違いがあるかもしれません。

平福百穂の作品は本当に魑魅魍魎たる難敵・・、いやはやこの画家の作品はとくに難しい。

なお本日紹介したこの作品には下記のような新聞記事が同封されていました。1970年(昭和45年)に平福百穂の地元である秋田県秋田市にて開催された書画掘出市の新聞広告のようです。本作品をここで入手した可能性がありますが不明です。

贋作を真作と思わせるために同封・・・・・??? 疑うときりがありませんね。

当時の「本金」は秋田市の地元百貨店でした。なお本作品の入手は大分県からで、表具は京都・・・。

***********************************************

本金:株式会社本金西武(ほんきんせいぶ)は、秋田駅前再開発に際して、地元百貨店の本金と西友が合弁で設立した企業。後に西武百貨店(現:そごう・西武)へ吸収合併されて企業としては消滅したが、店舗は西武秋田店として継続営業している。

西武秋田店は初代本間金之助が1850年に上通町に創業した小間物屋「本間屋」を発祥とし、1866年に現在の大町二丁目(イーホテルショッピングモール所在地)に店舗を移転した。1872年、山内由松が本間家に婿入りし2代目本間金之助を襲名。篤志家である2代目は、1895年に貧しい家庭の子どもたちに読み書き・ソロバンを教えるために私設学校「福田学校」を創設した。学校は1927年まで続き、本金商店は教科書の出版なども手がけることになった。1959年、「本金デパート」を発足させる。

向かいには実弟・山内末吉(後の辻兵吉 (2代目))が婿入りした辻兵呉服店があり、同年に辻兵も総合衣料品店として3階建ての店舗にて営業を始める。

辻兵は秋田を代表する企業グループと成長し、1976年にダイエーを核とする「秋田ニューシティ」を同地に建設した(2002年閉店、2010年建物解体済)。 1965年、地上3階建てのビルにエレベーターも完備した展望塔「本金タワー」を設置。最上階の7階は全面ガラス張り展望室となっており、先行した木内デパートの展望塔を上回り、市内で最も高い建築物となった。

***********************************************

私が覚えている「辻兵」さんはおそらく5代目の頃でしょうか? 当方とは縁戚関係にあったようですが、真贋関わらず郷里の画家はなにかと郷里と関係することが多いようです。

この広告記事の裏面の記事に面白い記事が掲載されています。

記事にある「わけのわからにことをつぶやきながら、タメツ、スガメツ、うなっている。」と記述されている町民というのは母の実家のある町の方々・・、本ブログもおなじようなものか・・・

*なお後学の結果、印影の同じような印章で大きさの違う印が複数存在するという判断に至っています。また同じ印でもちょっとした違いのある印があり、印章を掘り直している?可能性のある印もあるかもしれません。

段々と平福百穂の作品について解るようになってきました。印影などにこだわるより、やはり作品の良し悪しでの判断が一番信頼できるという結論に達しています。そういう観点から本日の作品は真作と判断しています。