水屋近くの展示スペース。棚に丸い空かしがあったので裏側に窓を設けています。そこからの景色が良いものだったらもっとよかったのですが・・。

そこに本日紹介する作品を飾っています。

木彫の極彩色された作品は飾るところに要注意です。まず陽があたるところはダメで、湿度管理ができていないといけません。といって乾燥しすぎてもいけません。

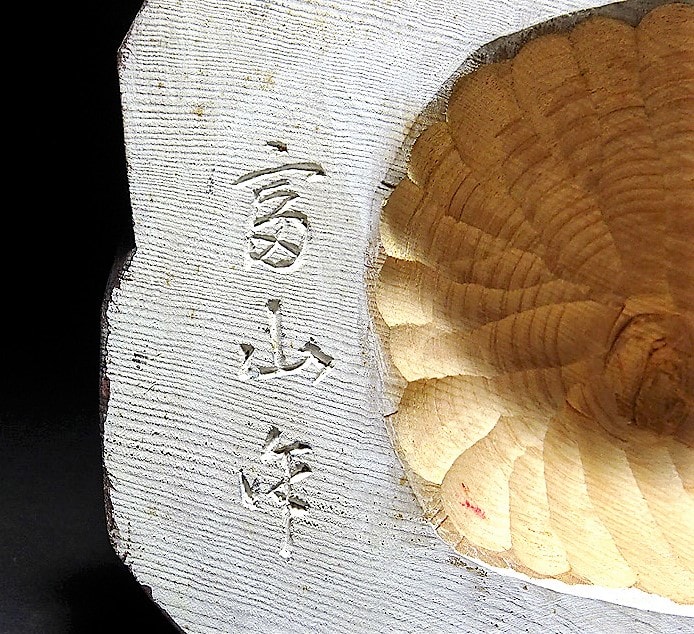

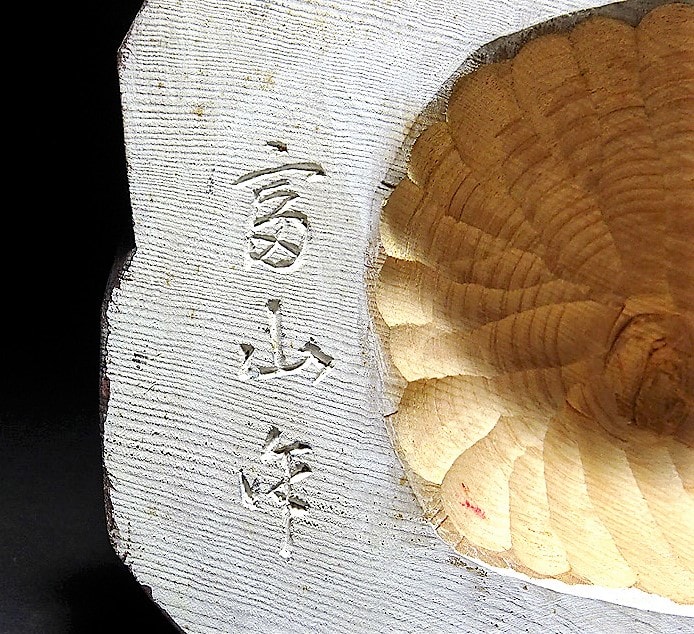

弁財天 平野富山作

ガラスケース入

ケース:幅400*奥行365*高さ450 本体:幅175*奥行155*高さ230

小さめの作品ですので、拡大する写真で見ると彫りの粗さがちょっと目立ちます。

家内に「貴方にそっくり・・・」と言ったら、「顔が怖くない?」だと。

日本では「才」が「財」の音に通じることから財福をもたらす女神として信仰されています。

容姿じゃなくて「辯才(言語の才能)」、「辨財(財産をおさめる、財産をつぐなう)」という意図なのですがね・・・。

弁才天は財宝神としての性格を持ち、「才」の音が「財」に通じることから「弁財天」と書かれるようになります。

室町時代の文献には、「大黒天・毘沙門天・弁才天の三尊が合一した三面大黒天の像を、天台宗の開祖・最澄が祀ったという伝承」があり、大黒・恵比寿の並祀と共に、七福神の基になったと見られています。

ともかく下記の以前に投稿した作品「桃太郎の鬼退治」は息子の三歳の誕生祝、本作品は家内の干支年のお祝いのつもりです。

家内はさらに「人形はケースもあって場所をとるのよね。どこに飾るの?」だと・・・

********************************

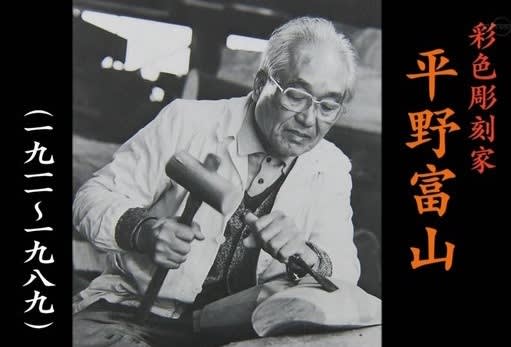

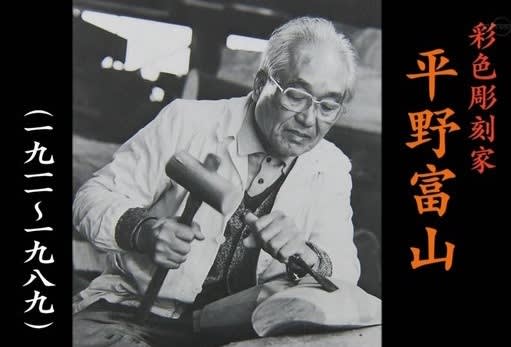

平野富山:明治44(1911)年3月7日、静岡県清水市に生まれる。本名富三。清水市立江尻高等小学校を卒業して昭和3(1928)年に彫刻家を志して上京、池野哲仙に師事する。同16年より斎藤素巌に師事。翌17年第5回新文展に「女」で初入選。この頃から昭和50年代初めまで「敬吉」の号を用いる。

同18年第6回新文展に「想姿」を出品したのち一時官展への出品がとだえるが、戦後の同24年第5回日展に「若者」を出品以後は一貫して日展に出品を続けた。同31年第12回日展に「若人」を出品して特選となり、同34年第2回新日展出品作「裸婦」で再び特選を受賞。同38年日展会員、同57年同評議員となった。日展審査員をしばしば務めたほか、同33年より日彫展にも出品を始め、同37年には第58回太平洋展に「習作T」「現」を初出品して文部大臣賞を受け、同年会員に推挙された。

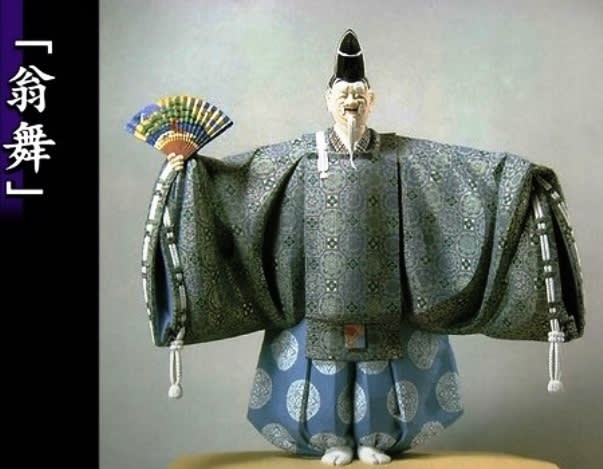

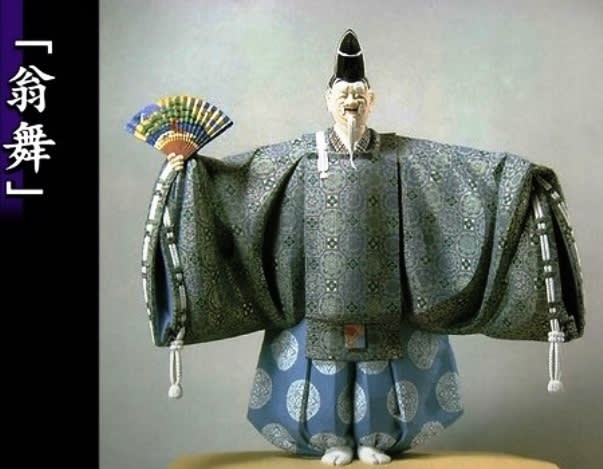

参考作品:なんでも鑑定団出品作 評価金額140万(状態良ければ350万)

団体展出品作は塑像が多く、ブロンズ像を中心に制作したが、彩色木彫も行ない、昭和33年には平櫛田中作「鏡獅子」の彩色を担当。同60年静岡駿府博物館で「平野富山彩色木彫回顧展」が開催された。裸婦像を得意とし、若く張りのある肉体をなめらかなモデリングでとらえる。ポーズによって「流星」「かたらい」等、自然物や抽象的概念を暗示する甘美な作風を示した。能や舞、女性像、動物をモチーフにした木彫り彫刻作品に日本画に使われる光沢のある顔料を用いて衣装や装飾を描く「彩色木彫」の第一人者として高く評価されています。また、平櫛田中が制作した作品のほとんどの彩色を担当しています。享年78。

*平野は同じモデルの作品を40~50体作ったが、完璧なコンディションで残っているものは少ない。

********************************

当方での他の所蔵作品として投稿した作品には下記の作品があります。

桃太郎の鬼退治 平野富山作

ガラスケース入

ケース:幅590*奥行550*高さ550 本体:幅340*奥行280*高さ255

良く知られている弁才天は下記の説明によります。

********************************

弁才天:仏教の守護神である天部の神々の1つ。インドの神でヒンドゥー教の女神として信仰されているサラスヴァティー(Sarasvatī) が仏教に取り込まれてこのように呼ばれている。古代インドの水の神サラスヴァーティーのサラスは「水」を意味し、もともとは西北インドにあった大河の名前を指し、大河の自然としての偉大さ自体を神としたものらしい。さらに河がもたらす恵みから豊穣の女神となり、さらさらと流れる河の音が音楽を奏でるようだとの連想から、音楽の女神にもなる。

また、日本の神道にも取り込まれている。また、弁天とも呼ばれ、七福神の一員となっている。元々は古代インドの河神として音楽や学芸などの神として信仰されていたが、日本では「才」が「財」の音に通じることから財福をもたらす女神として信仰されている。

琵琶を弾く姿とは別に「金光明最勝王経」というお経の「大弁才天女品」によると、「その姿は一面八臂(八本の腕)で、人々に弁才、無尽の智恵、財宝、延命」を与え、さらに「悪夢・邪気・呪術・鬼神などの人を惑わすものどもを排除し、病苦や疾病、闘争などからも遠ざける」とある

********************************

「弁財天図」は本ブログに掛け軸の幾つかの作品を紹介していますが、掛け軸の作品として改めて下記の作品を紹介します。

弁財天図 田能村直入・小斉・小篁筆

合箱

全体サイズ:縦1880*横487 画サイズ:縦1067*横360

賛は「弁財天女楽琵琶心 以春風顔以花□寫 乾坤廣□極性来福 青妙生涯 明治三六年乙巳夏日謹題於東畫神堂 九十二齢翁真徹人」とあります。賛は田能村直入が92歳の時の賛を著した作品であり、1905年の作品と判断されます。

さらに右下には田能村小斎による落款があり「華甲小斎田順敬寫」とあり、弁財天の絵を描いたのは小斎であり、60歳の時の作であることが分かります。左下には田能村小篁により「小篁逸士□寫水石」と落款があり、岩と水を小篁が26歳と時に描いたことが分ります。

*本作品は「夏」の作で「秋」に描かれた共箱の作品が存在します。田能村竹田から始まる画家の田能村家ですが、二代目の田能村直入を始めてとする三代で描かれた貴重な作品です。

後世にはこれらの優品とともに祈りや祈願をせめて遺していきます。

ただ木像などで注意しなくてないけないのは、像の中に怨念めいた思いが入っている作品があるということです。亡くなった家内の時に観音像、今の家内の時に別の像を処分しています。

双方ともに家内が嫌な感じがすると・・・。処分後、いろんなことが好転しましたが、仏像らの処分はお寺さんなどにお願いするなど面倒なものです。理屈ではないことをよく見極めないといけないのが木像などの作品です。あくまでも骨董品は自分の福をもたらすもの。

そこに本日紹介する作品を飾っています。

木彫の極彩色された作品は飾るところに要注意です。まず陽があたるところはダメで、湿度管理ができていないといけません。といって乾燥しすぎてもいけません。

弁財天 平野富山作

ガラスケース入

ケース:幅400*奥行365*高さ450 本体:幅175*奥行155*高さ230

小さめの作品ですので、拡大する写真で見ると彫りの粗さがちょっと目立ちます。

家内に「貴方にそっくり・・・」と言ったら、「顔が怖くない?」だと。

日本では「才」が「財」の音に通じることから財福をもたらす女神として信仰されています。

容姿じゃなくて「辯才(言語の才能)」、「辨財(財産をおさめる、財産をつぐなう)」という意図なのですがね・・・。

弁才天は財宝神としての性格を持ち、「才」の音が「財」に通じることから「弁財天」と書かれるようになります。

室町時代の文献には、「大黒天・毘沙門天・弁才天の三尊が合一した三面大黒天の像を、天台宗の開祖・最澄が祀ったという伝承」があり、大黒・恵比寿の並祀と共に、七福神の基になったと見られています。

ともかく下記の以前に投稿した作品「桃太郎の鬼退治」は息子の三歳の誕生祝、本作品は家内の干支年のお祝いのつもりです。

家内はさらに「人形はケースもあって場所をとるのよね。どこに飾るの?」だと・・・

********************************

平野富山:明治44(1911)年3月7日、静岡県清水市に生まれる。本名富三。清水市立江尻高等小学校を卒業して昭和3(1928)年に彫刻家を志して上京、池野哲仙に師事する。同16年より斎藤素巌に師事。翌17年第5回新文展に「女」で初入選。この頃から昭和50年代初めまで「敬吉」の号を用いる。

同18年第6回新文展に「想姿」を出品したのち一時官展への出品がとだえるが、戦後の同24年第5回日展に「若者」を出品以後は一貫して日展に出品を続けた。同31年第12回日展に「若人」を出品して特選となり、同34年第2回新日展出品作「裸婦」で再び特選を受賞。同38年日展会員、同57年同評議員となった。日展審査員をしばしば務めたほか、同33年より日彫展にも出品を始め、同37年には第58回太平洋展に「習作T」「現」を初出品して文部大臣賞を受け、同年会員に推挙された。

参考作品:なんでも鑑定団出品作 評価金額140万(状態良ければ350万)

団体展出品作は塑像が多く、ブロンズ像を中心に制作したが、彩色木彫も行ない、昭和33年には平櫛田中作「鏡獅子」の彩色を担当。同60年静岡駿府博物館で「平野富山彩色木彫回顧展」が開催された。裸婦像を得意とし、若く張りのある肉体をなめらかなモデリングでとらえる。ポーズによって「流星」「かたらい」等、自然物や抽象的概念を暗示する甘美な作風を示した。能や舞、女性像、動物をモチーフにした木彫り彫刻作品に日本画に使われる光沢のある顔料を用いて衣装や装飾を描く「彩色木彫」の第一人者として高く評価されています。また、平櫛田中が制作した作品のほとんどの彩色を担当しています。享年78。

*平野は同じモデルの作品を40~50体作ったが、完璧なコンディションで残っているものは少ない。

********************************

当方での他の所蔵作品として投稿した作品には下記の作品があります。

桃太郎の鬼退治 平野富山作

ガラスケース入

ケース:幅590*奥行550*高さ550 本体:幅340*奥行280*高さ255

良く知られている弁才天は下記の説明によります。

********************************

弁才天:仏教の守護神である天部の神々の1つ。インドの神でヒンドゥー教の女神として信仰されているサラスヴァティー(Sarasvatī) が仏教に取り込まれてこのように呼ばれている。古代インドの水の神サラスヴァーティーのサラスは「水」を意味し、もともとは西北インドにあった大河の名前を指し、大河の自然としての偉大さ自体を神としたものらしい。さらに河がもたらす恵みから豊穣の女神となり、さらさらと流れる河の音が音楽を奏でるようだとの連想から、音楽の女神にもなる。

また、日本の神道にも取り込まれている。また、弁天とも呼ばれ、七福神の一員となっている。元々は古代インドの河神として音楽や学芸などの神として信仰されていたが、日本では「才」が「財」の音に通じることから財福をもたらす女神として信仰されている。

琵琶を弾く姿とは別に「金光明最勝王経」というお経の「大弁才天女品」によると、「その姿は一面八臂(八本の腕)で、人々に弁才、無尽の智恵、財宝、延命」を与え、さらに「悪夢・邪気・呪術・鬼神などの人を惑わすものどもを排除し、病苦や疾病、闘争などからも遠ざける」とある

********************************

「弁財天図」は本ブログに掛け軸の幾つかの作品を紹介していますが、掛け軸の作品として改めて下記の作品を紹介します。

弁財天図 田能村直入・小斉・小篁筆

合箱

全体サイズ:縦1880*横487 画サイズ:縦1067*横360

賛は「弁財天女楽琵琶心 以春風顔以花□寫 乾坤廣□極性来福 青妙生涯 明治三六年乙巳夏日謹題於東畫神堂 九十二齢翁真徹人」とあります。賛は田能村直入が92歳の時の賛を著した作品であり、1905年の作品と判断されます。

さらに右下には田能村小斎による落款があり「華甲小斎田順敬寫」とあり、弁財天の絵を描いたのは小斎であり、60歳の時の作であることが分かります。左下には田能村小篁により「小篁逸士□寫水石」と落款があり、岩と水を小篁が26歳と時に描いたことが分ります。

*本作品は「夏」の作で「秋」に描かれた共箱の作品が存在します。田能村竹田から始まる画家の田能村家ですが、二代目の田能村直入を始めてとする三代で描かれた貴重な作品です。

後世にはこれらの優品とともに祈りや祈願をせめて遺していきます。

ただ木像などで注意しなくてないけないのは、像の中に怨念めいた思いが入っている作品があるということです。亡くなった家内の時に観音像、今の家内の時に別の像を処分しています。

双方ともに家内が嫌な感じがすると・・・。処分後、いろんなことが好転しましたが、仏像らの処分はお寺さんなどにお願いするなど面倒なものです。理屈ではないことをよく見極めないといけないのが木像などの作品です。あくまでも骨董品は自分の福をもたらすもの。