なかなか出かけることもままならず、先日の天皇誕生日の休日は家族でこの時期の恒例となっているお雛様飾りをしました。

息子は毎年のことなので慣れているので手伝いし、あっという間にでき上がりました。例年にはないボンボリの照明のコードが切れているというアクシデントも小生が解決し、息子と出かけて電球と献上するお菓子を買ってきて完了しました。広めの家ならでは贅沢でしょうね・・・

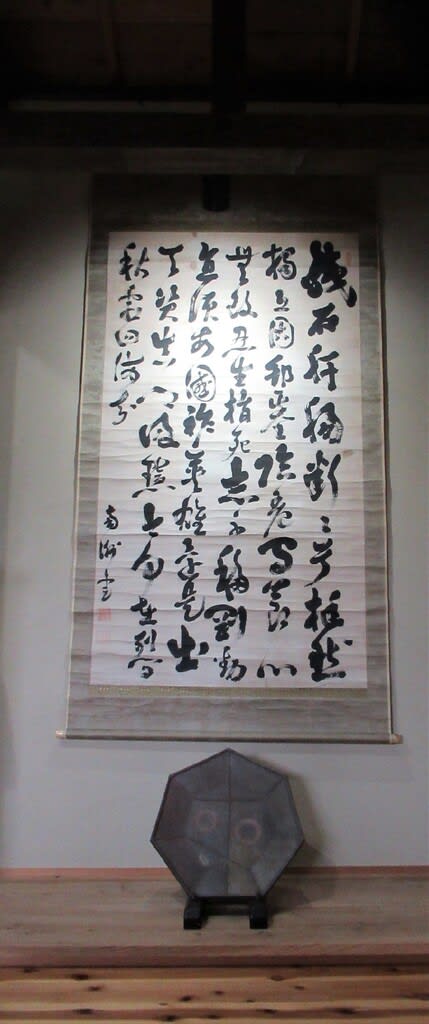

さて先日紹介した西郷南洲の作品を調べている過程で下記の作品を入手できました。意外と高っかたのですが、衝動的に買ってしまい、実は真贋についてはよくわかっていません。さらに調べていくとほぼ同じような作品も存在し、このような書の出来不出来は当方では正直なところ皆目わからないというのが本音です。

解らないなりにも一応調べてみました。

贋作考 六行書 七言律詩 鉄石肝腸断之首 伝西郷南洲筆

紙本水墨軸装 軸先鹿骨 合箱

全体サイズ:縦2080*横1070 画サイズ:縦1630*横917

*改装必要

南洲の草書は独特の崩し方で、読みにくい文字が多いとされているようです。

「首印 鉄石肝腸断之首 □然□□因□□ □□□□□□□ 丑生□死志□□

□動□□□国□ □□□□□丁□ □□□□□□在 烈日秋□□□□ 南洲書」という七言律詩のようですが、当方ではほとんど読めません。

「藤本鉄石」に関する漢詩? 「藤本鉄石」は幕末の志士であり書画家でり、そして天誅組三総裁の一人です。藤本鉄石が幕府軍の討伐を受けて天誅組は壊滅し、藤本は戦死。そして「藤本の首は京都に運ばれ、松本、吉村を含む12人の天誅組隊士の首と共に粟田口に晒された。」という史実があります。、冒頭に「鉄石肝腸断チ首」に記されていることからこの史実に絡む藤本鉄石に関する漢詩のように推定されます。

藤本鉄石に来歴は概略は下記のとおりです。

************************************

藤本鉄石:(ふじもとてっせき)文化13年3月17日(1816年4月14日)~ 文久3年9月25日(1863年11月6日))。幕末の志士・書画家。諱は真金。通称を学治・津之助、字を鋳公。鉄石・鉄寒士・吉備男子・柳間契民・海月浪士・取菊老人・都門売菜翁など多数の号がある。 岡山藩を脱藩し、諸国を遊歴して書画や軍学を学ぶ。京都で絵師として名をなし、尊攘派浪人と交わり志士活動を行った。大和行幸の先駆けとなるべく大和国で挙兵して天誅組を結成し、吉村虎太郎、松本奎堂とともに天誅組三総裁の一人となる。その後、幕府軍の討伐を受けて天誅組は壊滅し、藤本も戦死した。

************************************

藤本鉄石と西郷隆盛の直接の接点は記録にはないようですが、

「少年時代に鉄石に接した清河八郎や山岡鉄舟(山岡鉄舟と西郷隆盛は江戸城無血開城で大いに関与しています)は彼の影響を大いに受けた。」、

「薩摩藩士の過激派と結託して挙兵を策した伏見義挙に、藤本もこの動きに加わったが、島津久光の真意は公武合体であり、藤本は薩摩藩邸に軟禁された。」

などから藤本鉄石に関して薩摩藩士の西郷隆盛はよく知っていた可能性は高いでしょう。ただ西郷隆盛が島流しにされている時期で直接の接点は無かったのかな?

書の作品では特にまず疑う必要のある「印刷の作品」か否か・・・、印刷ではなさそうです。

本作品の落款と印章は下記のとおりです。

印章についての資料との比較検証は下記のとおりです。

白文朱変形印「獄中佳恵及毛公」

白文朱方印「藤隆盛印」

朱文白方印「南洲」

印章らは筋の良いもののようです。

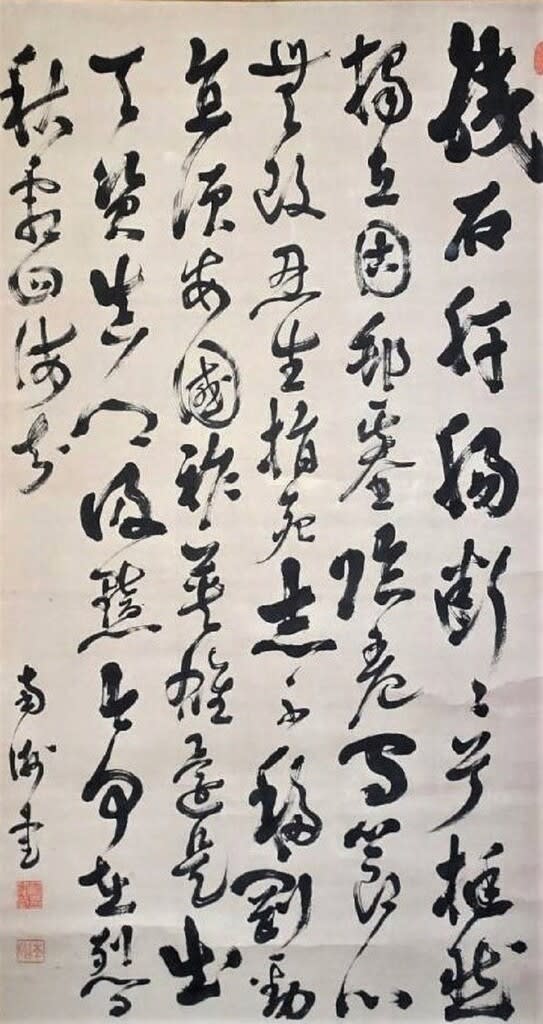

ただ下記の作品のように、この作品とほぼ全く同じ作品が存在します。よく近似しているものの一部違いがあり、互いに印刷というものではなさそうです。

こちらの近似した作品には鑑定書が同封されており、箱も鑑定書付があるようです。(杉渓六橋鑑定箱書 「仙波家旧蔵作品」鑑定書 古美術鑑定室 白虚子のよるもの)

たしかによく似ていますが、いくつかの字体やつなぎと左下の押印の離れも違うようです。

解らないなりにいろいろな観点から推察してみましたが、両作品ともに真作と思われます。本作品の方が墨がたっぷりとしており、筆の勢いもよく優品であろうと自画自賛しています。

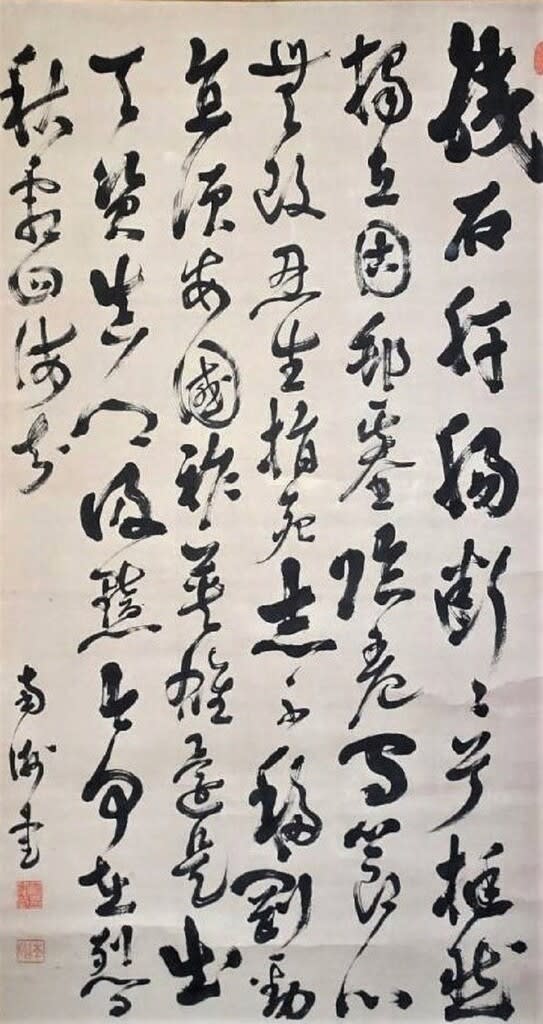

他にも下記のような同じ作品が見受けられましたが、書体に勢いが乏しいように感じ、こちらは模作(贋作)の可能性があるかもしれませんね。

さて痛みがひどいので改装かな? しばし鑑賞して吟味してからの改装の是非の判断ですが、ともかく書は難しい・・・

しかし、すべては分からない状況のスタートです。分かろうとすることが肝要で、そこから骨董の目利きへの道が始まるのだと思っています。

→後学から真作とは断定できず・・・

息子は毎年のことなので慣れているので手伝いし、あっという間にでき上がりました。例年にはないボンボリの照明のコードが切れているというアクシデントも小生が解決し、息子と出かけて電球と献上するお菓子を買ってきて完了しました。広めの家ならでは贅沢でしょうね・・・

さて先日紹介した西郷南洲の作品を調べている過程で下記の作品を入手できました。意外と高っかたのですが、衝動的に買ってしまい、実は真贋についてはよくわかっていません。さらに調べていくとほぼ同じような作品も存在し、このような書の出来不出来は当方では正直なところ皆目わからないというのが本音です。

解らないなりにも一応調べてみました。

贋作考 六行書 七言律詩 鉄石肝腸断之首 伝西郷南洲筆

紙本水墨軸装 軸先鹿骨 合箱

全体サイズ:縦2080*横1070 画サイズ:縦1630*横917

*改装必要

南洲の草書は独特の崩し方で、読みにくい文字が多いとされているようです。

「首印 鉄石肝腸断之首 □然□□因□□ □□□□□□□ 丑生□死志□□

□動□□□国□ □□□□□丁□ □□□□□□在 烈日秋□□□□ 南洲書」という七言律詩のようですが、当方ではほとんど読めません。

「藤本鉄石」に関する漢詩? 「藤本鉄石」は幕末の志士であり書画家でり、そして天誅組三総裁の一人です。藤本鉄石が幕府軍の討伐を受けて天誅組は壊滅し、藤本は戦死。そして「藤本の首は京都に運ばれ、松本、吉村を含む12人の天誅組隊士の首と共に粟田口に晒された。」という史実があります。、冒頭に「鉄石肝腸断チ首」に記されていることからこの史実に絡む藤本鉄石に関する漢詩のように推定されます。

藤本鉄石に来歴は概略は下記のとおりです。

************************************

藤本鉄石:(ふじもとてっせき)文化13年3月17日(1816年4月14日)~ 文久3年9月25日(1863年11月6日))。幕末の志士・書画家。諱は真金。通称を学治・津之助、字を鋳公。鉄石・鉄寒士・吉備男子・柳間契民・海月浪士・取菊老人・都門売菜翁など多数の号がある。 岡山藩を脱藩し、諸国を遊歴して書画や軍学を学ぶ。京都で絵師として名をなし、尊攘派浪人と交わり志士活動を行った。大和行幸の先駆けとなるべく大和国で挙兵して天誅組を結成し、吉村虎太郎、松本奎堂とともに天誅組三総裁の一人となる。その後、幕府軍の討伐を受けて天誅組は壊滅し、藤本も戦死した。

************************************

藤本鉄石と西郷隆盛の直接の接点は記録にはないようですが、

「少年時代に鉄石に接した清河八郎や山岡鉄舟(山岡鉄舟と西郷隆盛は江戸城無血開城で大いに関与しています)は彼の影響を大いに受けた。」、

「薩摩藩士の過激派と結託して挙兵を策した伏見義挙に、藤本もこの動きに加わったが、島津久光の真意は公武合体であり、藤本は薩摩藩邸に軟禁された。」

などから藤本鉄石に関して薩摩藩士の西郷隆盛はよく知っていた可能性は高いでしょう。ただ西郷隆盛が島流しにされている時期で直接の接点は無かったのかな?

書の作品では特にまず疑う必要のある「印刷の作品」か否か・・・、印刷ではなさそうです。

本作品の落款と印章は下記のとおりです。

印章についての資料との比較検証は下記のとおりです。

白文朱変形印「獄中佳恵及毛公」

白文朱方印「藤隆盛印」

朱文白方印「南洲」

印章らは筋の良いもののようです。

ただ下記の作品のように、この作品とほぼ全く同じ作品が存在します。よく近似しているものの一部違いがあり、互いに印刷というものではなさそうです。

こちらの近似した作品には鑑定書が同封されており、箱も鑑定書付があるようです。(杉渓六橋鑑定箱書 「仙波家旧蔵作品」鑑定書 古美術鑑定室 白虚子のよるもの)

たしかによく似ていますが、いくつかの字体やつなぎと左下の押印の離れも違うようです。

解らないなりにいろいろな観点から推察してみましたが、両作品ともに真作と思われます。本作品の方が墨がたっぷりとしており、筆の勢いもよく優品であろうと自画自賛しています。

他にも下記のような同じ作品が見受けられましたが、書体に勢いが乏しいように感じ、こちらは模作(贋作)の可能性があるかもしれませんね。

さて痛みがひどいので改装かな? しばし鑑賞して吟味してからの改装の是非の判断ですが、ともかく書は難しい・・・

しかし、すべては分からない状況のスタートです。分かろうとすることが肝要で、そこから骨董の目利きへの道が始まるのだと思っています。

→後学から真作とは断定できず・・・