*上記の写真の冒頭の床に置かれた小壺は「南京赤絵? 獅子牡丹文壷」(本ブログで投稿済)の作品です。

滅多に見かけない?(ほどんど美術館以外にない)のが青木木米の真作・・・。

陶芸作品も書画も真作は市場には今では出回らないとされています。陶磁器ではたくさんの「青木木米」の作と称される作品、もしくは銘のある作品がありますが、そのすべてが模作であるといって過言ではないでしょう。書画も然りですが、それだからこそロマンを追い続けるのが蒐集する者の性・・。

本日のこの作品(「秋景学士観瀑図 その2」)を入手する前に本ブログで紹介されている同題の当方の所蔵作品があります。「秋景浅絳山水図(秋景学士観瀑図 その1) 伝青木木米筆 文政8年(1825年)」ですが、この作品の検証のために本作品を入手したという当方の入手背景があります。

本日取り上げる作品を並べてみました。下記写真左が「秋景浅絳山水図(秋景学士観瀑図 その1)」で、右が「秋景学士観瀑図 その2」です。

*右の棚は「呉須(天啓?)赤絵 唐子文三足香炉」です。

本日紹介する作品は上記の「秋景学士観瀑図 その2」の作品となります。

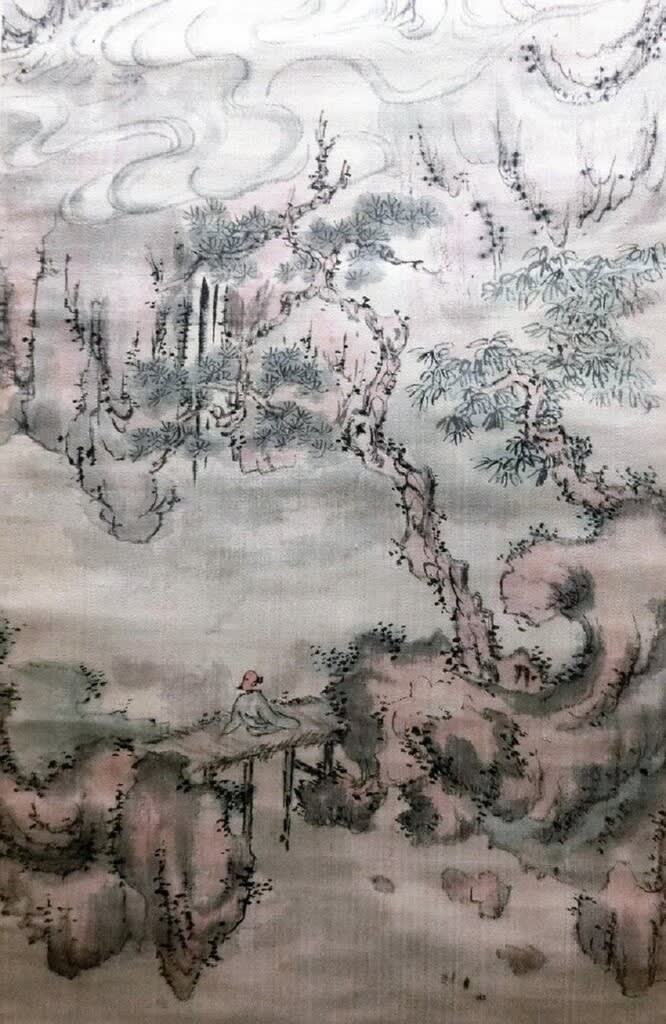

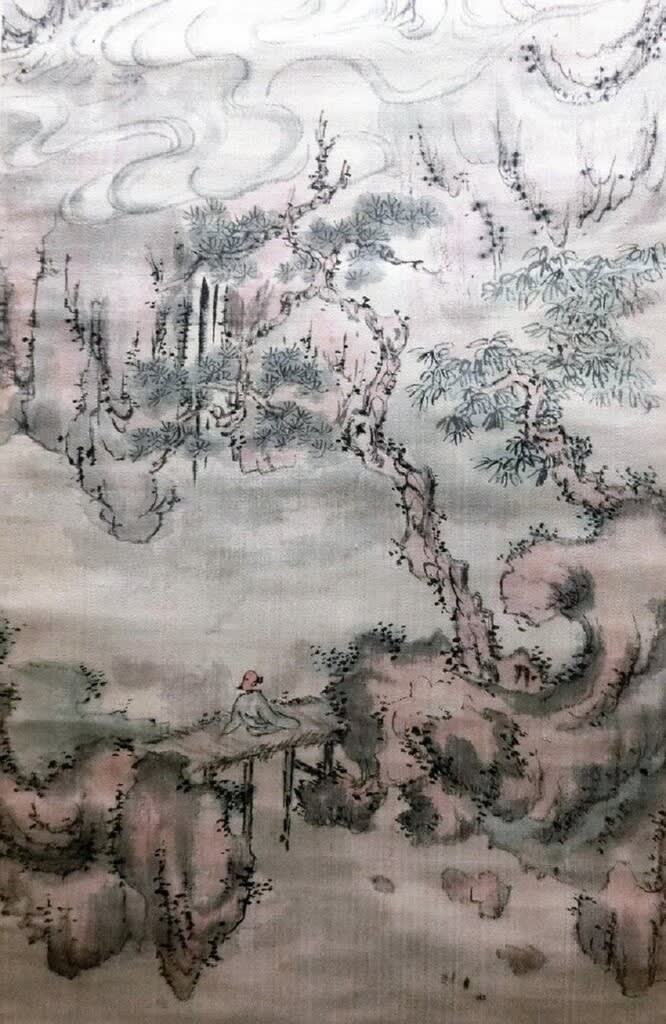

秋景学士観瀑図 その2 伝青木木米筆 文政5年(1822年)

紙本淡彩軸装 軸先象牙 加工合箱二重杉箱

全体サイズ:横500*縦2100 画サイズ:横315*縦1380

陶芸家として名高い青木木米ですが、それ以上に画家としての評価が高いと言えます。文献資料などには「1824年(文政7)58歳のころ、彼の作画や作陶がもっとも円熟した時期となる」と記されており、本作品は真作ならその少し前の作となります。一方で当方の所蔵作品「秋景浅絳山水図(秋景学士観瀑図 その1) 伝青木木米筆 文政8年(1825年)」は真作なら年代的には最盛期の作となります。

まずはあらためて「秋景浅絳山水図(秋景学士観瀑図 その1) 伝青木木米筆 文政8年(1825年)」の作品から検証してみましょう。多くの書付が収められている、また鑑定箱に収納されている作品ですが、ここでは作品のみの検証とします。

秋景学士観瀑図 その1 伝青木木米筆 文政8年(1825年)

絖本淡彩軸装 軸先象牙加工 三重箱 伝世書付

全体サイズ:横330*縦1547 画サイズ:横295*縦700

*手前は桃山期?の織部の獅子香炉です。

款記には「文政□□□青 聾米 押印」(後述の写真参考)とあり、明確には読めず年号が解りかねますが、文政年間の干支は13年で「戊寅・己卯・庚辰・辛巳・壬午・癸未・甲申・乙酉・丙戌・丁亥・戊子・己丑・庚寅・辛卯」であることから、確かではありませんが文政の後の字はおおむね「乙酉」ではないかと推定しています。そうとすると文政8年(1825年)と推定されます。。

青木木米の画歴の概略は下記のとおりです。

**************************************

青木木米:(あおき もくべい)明和4年〈1767年〉~天保4年5月15日〈1833年7月2日〉。江戸時代の絵師、京焼の陶工。

明和4年京都祇園縄手(ぎおんなわて)の茶屋「木屋」に青木佐兵衛の子として生まれ、幼名は八十八、字は佐平。号は青来、百六散人(百六山人)、古器観、亭雲楼、九九鱗、木米、聾米などがあります。通称は木村佐兵衛です。

若くして高芙蓉に書を学び、頭角を現すことになりますが、富裕な家系の子弟である木米が陶工の道を選んだ動機は、29歳の時、大坂の文人木村蒹葭堂宅で中国清朝の朱笠亭(しゅりゅうてい)の著『陶説』を読んで感銘を受けてことによるとされています(後に木米は『陶説』を翻刻する)。

作陶を志し、建仁寺に住んでいた奥田頴川に入門。30歳を境に京都・粟田口に釜を開き評判を得ています。5年後には加賀藩前田家の招聘を受け、絶えていた加賀九谷焼の再生に尽力しました。陶工としては煎茶器を主に制作。白磁、青磁、赤絵、染付などその作域は幅広い。中国古陶磁への傾倒から、中国物の写しに独自の世界を開いています。

また書画に巧みな京都の高芙蓉から絵画や書の手ほどきを受けていたらしく、文人画(南画)系統に属する絵画にも秀作が多くあります。江戸後期に流行した中国趣味に存分に浸って成長した木米は、書画、工芸諸般の技術を体得しましたが、結果としては南画と煎茶道具を主体とする陶磁器に彼の才能は絞られていったようです。

1824年(文政7)58歳のころ、彼の作画や作陶がもっとも円熟した時期に、耳が不自由になり聾米の号を使い始めたとされます。南画では『兎道朝潡図(うじちょうとんず)』『新緑帯雨図』『騰竜山水図』などが名作として有名です。天保4年(1833年)死去。享年67。

永樂保全、仁阿弥道八とともに京焼の幕末三名人とされ、また木米は古銅器や古銭をも賞翫するあまり鋳金技術も習得していたといわれています。

木米は釜の温度を釜の中の燃える火から発せられるパチパチという音で判断していたため木米の耳はいつも赤く腫上がったが、その手法を変えることはせず完治する間もないほど作陶を続けたため木米は晩年、音を失くしています。以後、木米ではなく聾米(ろうべい)と号します。

**************************************

上記の記述にあるように「1824年(文政7)58歳のころ、彼の作画や作陶がもっとも円熟した時期」とされ、逆にこれ以外の時期の書画はあまり評価が高くありません。

本日の作品は入手した動機は「画題が同じこと」とその「印章、落款」です。

左写真が「その1(文政8年 1825年)」、右写真が「その2(文政5年 1822年)」です。本作品(その2)の落款には「文政壬午夏日 聾米 押印」とあることから、1922年(文政5年)56歳の時作と判断されます。

書体が近似していますが、むろんこの「文政」という書体は似せたものが多いようです。

その印章は下記のとおりです。「その1」の下の印「青木?」と「その2」の上の印と一致、もしくは近似しています。贋作なら同一人物が描いた可能性があるということになりますが、おそらくこの2作は画風の進展によるもので、贋作によるものではないと判断しています。

青木木米の印章は数が多く、陶磁器の代表的な例は下記の写真のとおりです。江戸期の作品を印章で断定するのが早計とされますが、とくに書画と陶磁器の印章が資料では混在しており簡単には比較できないでしょう。

「秋景学士観瀑図 その2 伝青木木米筆 文政5年(1822年)」の作品は文政7年より前の作とはいえ、出来としては最盛期をうかがわせる出来となっています。

真作ならすでにこの時期の耳が聞こえなくなってることが解ります。

この作品から「その1」の作品へ進化したと思えば面白い比較になりますが、「その1」では円熟の極みを見せているように思います。

一般的な山水画に比して、青木木米の作品は「化け物山水」と呼ばれています。

その呼称は雲水の描き方によるものでしょう。やはりこの頃の青木木米には贋作が多いので要注意でしょうね。

入手時の外蓋の書付で判読不能ですが、内箱に引手のあるなど箱の指物についてはかなり出来の良いものです。

ともかく骨董は奥が深い・・・ ともかく魑魅魍魎たる世界に入り込んだうつけ者のたわごととして本ブログの作品を愉しんでいただければ幸いです。

ともかく魑魅魍魎たる世界に入り込んだうつけ者のたわごととして本ブログの作品を愉しんでいただければ幸いです。

*手前は李朝染付の大壺です。

滅多に見かけない?(ほどんど美術館以外にない)のが青木木米の真作・・・。

陶芸作品も書画も真作は市場には今では出回らないとされています。陶磁器ではたくさんの「青木木米」の作と称される作品、もしくは銘のある作品がありますが、そのすべてが模作であるといって過言ではないでしょう。書画も然りですが、それだからこそロマンを追い続けるのが蒐集する者の性・・。

本日のこの作品(「秋景学士観瀑図 その2」)を入手する前に本ブログで紹介されている同題の当方の所蔵作品があります。「秋景浅絳山水図(秋景学士観瀑図 その1) 伝青木木米筆 文政8年(1825年)」ですが、この作品の検証のために本作品を入手したという当方の入手背景があります。

本日取り上げる作品を並べてみました。下記写真左が「秋景浅絳山水図(秋景学士観瀑図 その1)」で、右が「秋景学士観瀑図 その2」です。

*右の棚は「呉須(天啓?)赤絵 唐子文三足香炉」です。

本日紹介する作品は上記の「秋景学士観瀑図 その2」の作品となります。

秋景学士観瀑図 その2 伝青木木米筆 文政5年(1822年)

紙本淡彩軸装 軸先象牙 加工合箱二重杉箱

全体サイズ:横500*縦2100 画サイズ:横315*縦1380

陶芸家として名高い青木木米ですが、それ以上に画家としての評価が高いと言えます。文献資料などには「1824年(文政7)58歳のころ、彼の作画や作陶がもっとも円熟した時期となる」と記されており、本作品は真作ならその少し前の作となります。一方で当方の所蔵作品「秋景浅絳山水図(秋景学士観瀑図 その1) 伝青木木米筆 文政8年(1825年)」は真作なら年代的には最盛期の作となります。

まずはあらためて「秋景浅絳山水図(秋景学士観瀑図 その1) 伝青木木米筆 文政8年(1825年)」の作品から検証してみましょう。多くの書付が収められている、また鑑定箱に収納されている作品ですが、ここでは作品のみの検証とします。

秋景学士観瀑図 その1 伝青木木米筆 文政8年(1825年)

絖本淡彩軸装 軸先象牙加工 三重箱 伝世書付

全体サイズ:横330*縦1547 画サイズ:横295*縦700

*手前は桃山期?の織部の獅子香炉です。

款記には「文政□□□青 聾米 押印」(後述の写真参考)とあり、明確には読めず年号が解りかねますが、文政年間の干支は13年で「戊寅・己卯・庚辰・辛巳・壬午・癸未・甲申・乙酉・丙戌・丁亥・戊子・己丑・庚寅・辛卯」であることから、確かではありませんが文政の後の字はおおむね「乙酉」ではないかと推定しています。そうとすると文政8年(1825年)と推定されます。。

青木木米の画歴の概略は下記のとおりです。

**************************************

青木木米:(あおき もくべい)明和4年〈1767年〉~天保4年5月15日〈1833年7月2日〉。江戸時代の絵師、京焼の陶工。

明和4年京都祇園縄手(ぎおんなわて)の茶屋「木屋」に青木佐兵衛の子として生まれ、幼名は八十八、字は佐平。号は青来、百六散人(百六山人)、古器観、亭雲楼、九九鱗、木米、聾米などがあります。通称は木村佐兵衛です。

若くして高芙蓉に書を学び、頭角を現すことになりますが、富裕な家系の子弟である木米が陶工の道を選んだ動機は、29歳の時、大坂の文人木村蒹葭堂宅で中国清朝の朱笠亭(しゅりゅうてい)の著『陶説』を読んで感銘を受けてことによるとされています(後に木米は『陶説』を翻刻する)。

作陶を志し、建仁寺に住んでいた奥田頴川に入門。30歳を境に京都・粟田口に釜を開き評判を得ています。5年後には加賀藩前田家の招聘を受け、絶えていた加賀九谷焼の再生に尽力しました。陶工としては煎茶器を主に制作。白磁、青磁、赤絵、染付などその作域は幅広い。中国古陶磁への傾倒から、中国物の写しに独自の世界を開いています。

また書画に巧みな京都の高芙蓉から絵画や書の手ほどきを受けていたらしく、文人画(南画)系統に属する絵画にも秀作が多くあります。江戸後期に流行した中国趣味に存分に浸って成長した木米は、書画、工芸諸般の技術を体得しましたが、結果としては南画と煎茶道具を主体とする陶磁器に彼の才能は絞られていったようです。

1824年(文政7)58歳のころ、彼の作画や作陶がもっとも円熟した時期に、耳が不自由になり聾米の号を使い始めたとされます。南画では『兎道朝潡図(うじちょうとんず)』『新緑帯雨図』『騰竜山水図』などが名作として有名です。天保4年(1833年)死去。享年67。

永樂保全、仁阿弥道八とともに京焼の幕末三名人とされ、また木米は古銅器や古銭をも賞翫するあまり鋳金技術も習得していたといわれています。

木米は釜の温度を釜の中の燃える火から発せられるパチパチという音で判断していたため木米の耳はいつも赤く腫上がったが、その手法を変えることはせず完治する間もないほど作陶を続けたため木米は晩年、音を失くしています。以後、木米ではなく聾米(ろうべい)と号します。

**************************************

上記の記述にあるように「1824年(文政7)58歳のころ、彼の作画や作陶がもっとも円熟した時期」とされ、逆にこれ以外の時期の書画はあまり評価が高くありません。

本日の作品は入手した動機は「画題が同じこと」とその「印章、落款」です。

左写真が「その1(文政8年 1825年)」、右写真が「その2(文政5年 1822年)」です。本作品(その2)の落款には「文政壬午夏日 聾米 押印」とあることから、1922年(文政5年)56歳の時作と判断されます。

書体が近似していますが、むろんこの「文政」という書体は似せたものが多いようです。

その印章は下記のとおりです。「その1」の下の印「青木?」と「その2」の上の印と一致、もしくは近似しています。贋作なら同一人物が描いた可能性があるということになりますが、おそらくこの2作は画風の進展によるもので、贋作によるものではないと判断しています。

青木木米の印章は数が多く、陶磁器の代表的な例は下記の写真のとおりです。江戸期の作品を印章で断定するのが早計とされますが、とくに書画と陶磁器の印章が資料では混在しており簡単には比較できないでしょう。

「秋景学士観瀑図 その2 伝青木木米筆 文政5年(1822年)」の作品は文政7年より前の作とはいえ、出来としては最盛期をうかがわせる出来となっています。

真作ならすでにこの時期の耳が聞こえなくなってることが解ります。

この作品から「その1」の作品へ進化したと思えば面白い比較になりますが、「その1」では円熟の極みを見せているように思います。

一般的な山水画に比して、青木木米の作品は「化け物山水」と呼ばれています。

その呼称は雲水の描き方によるものでしょう。やはりこの頃の青木木米には贋作が多いので要注意でしょうね。

入手時の外蓋の書付で判読不能ですが、内箱に引手のあるなど箱の指物についてはかなり出来の良いものです。

ともかく骨董は奥が深い・・・

ともかく魑魅魍魎たる世界に入り込んだうつけ者のたわごととして本ブログの作品を愉しんでいただければ幸いです。

ともかく魑魅魍魎たる世界に入り込んだうつけ者のたわごととして本ブログの作品を愉しんでいただければ幸いです。

*手前は李朝染付の大壺です。