近々企画されている富士山にちなんだ狩野派の作品の展示会にて当方の作品を展示したいということで、公の施設の学芸員で教授の方が作品の当方の作品を確認のために自宅まで観に来られました。

応接室で事前の打ち合わせをする前に、応接室の書棚を見て「この画集の展示会は私が関わっていたのです。」と嬉しそうに東京国立博物館で開催された展覧会の画集を取り出して話し始めたので最初から話が盛り上がりました。初対面の方でしたがどうやら信用できそうな?人物で安心しました。

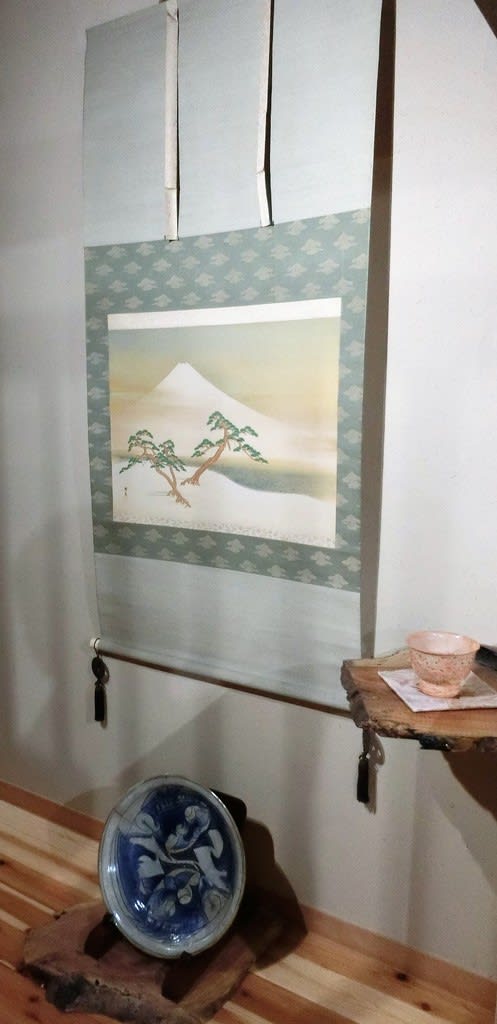

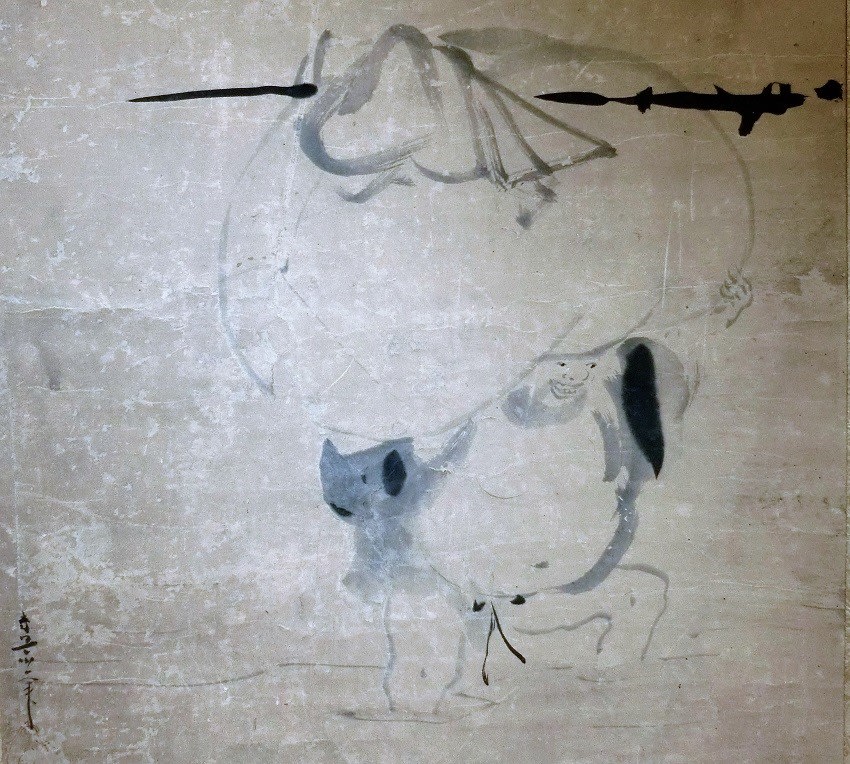

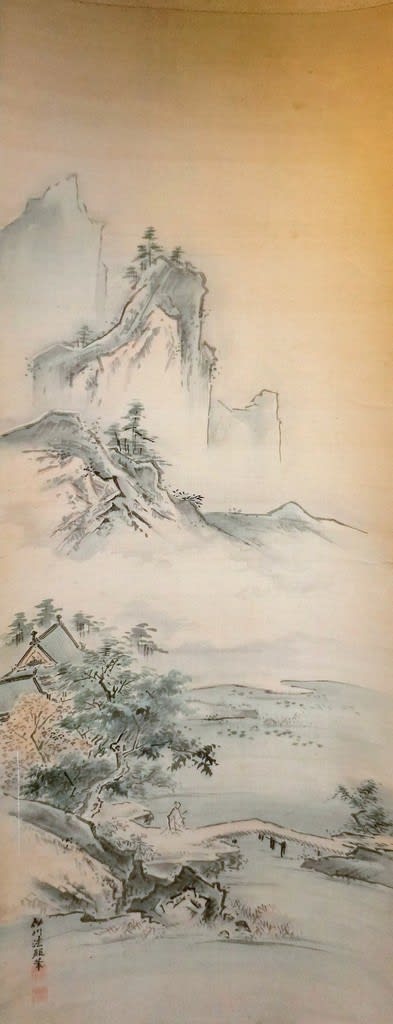

今回の展示対象となるのは狩野探幽以降の絵で江戸後期からの狩野派の作品の中で富士山が描かれている作品です。当方の作品でそのような対象となる作品はごくわずかですが、このたびは下記の作品に興味を持たれたとのことです。

この作品の絵師は狩野派の画家としてはマイナーな画家ですが、いろんな流派を取り入れた画家ということから展示対象になったようです。今回の展示以外に改めて来年にはこの画家ともう一人を加えていろんな流派を取り入れた狩野派の画家の特集を展示するようです。その時にもう一度この作品を展示したいとのことでした。

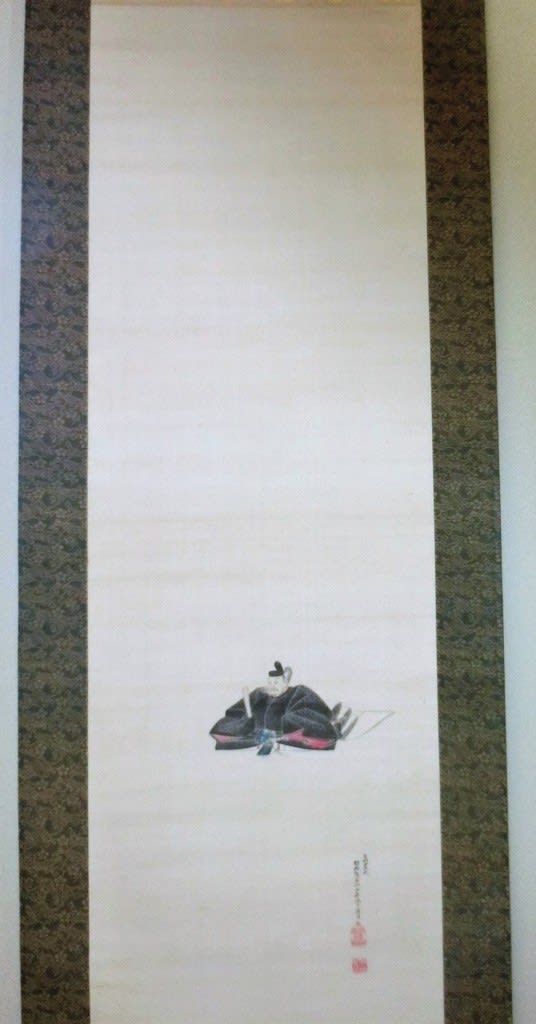

もう一人の画家・・?? 狩野素川?どこかで聞いたことのある狩野派の絵師なのですが、当方の所蔵品にあることを思い出しました。展示していなかったので急遽取り出してお見せしたところ、「その時にはこの作品もよろしく」という申し出がありました

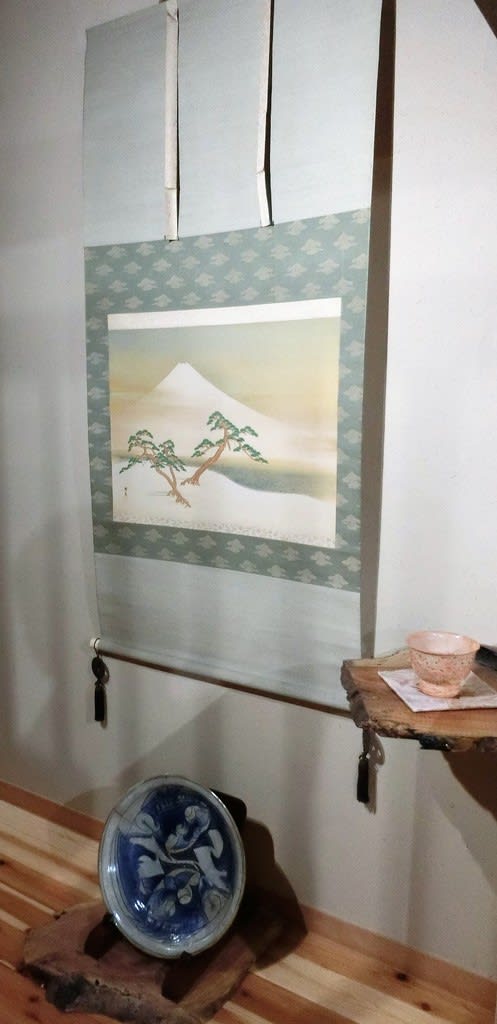

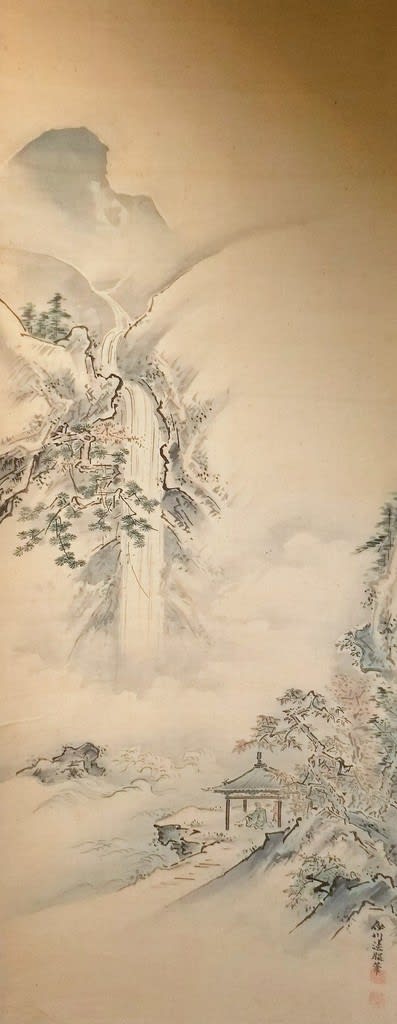

狩野派の画家で富士山を描いた作品であることから下記の作品を展示していました。この画家は明治期に活躍し、最後の狩野派の絵師とも言われています。

「もしかしたらこちらの作品も今回の展示にお願いするかもしれません。」ということでしたので、当方としては作品の展示に関しての予定もないので了承しました。この作品は祖父が求めた作品ですので、展示されたら祖父も喜ぶでしょう。

*後日、展示スペースの都合でこちらの作品は展示されないとのことでした。よって今回の展示は冒頭の作品のみに展示依頼となりました。

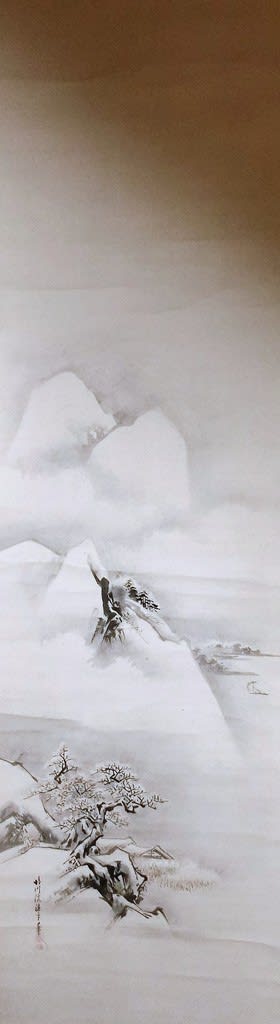

お見えになった学芸員の方は江戸後期からの狩野派の作品が研究対象にしているということでしたので、下記の作品らを展示しておきました。

この作品らはブログですでに紹介した作品です。

ところで狩野派の双幅や三幅対の作品は数多くありますが、双幅や三幅対には贋作が非常に多いようです。武家にはひとつやふたつは狩野派の双幅や三幅対の作品を飾るのが常であったので需要があったのでしょう。そのため胡散臭い作品が横行していたようです。双幅や三幅対の少し出来の悪い作品は贋作と断定していいでしょう。真作と思って所蔵して入る方はかなりいますが・・・・。狩野探幽、狩野常信らはまず疑ってかかる必要があります。

当方の蒐集では、この頃の狩野派の絵師の作品に対しては筆遣いのしっかりした作品に焦点を絞って蒐集しています。来客の方も筆遣いと印章に注目していました。展示作品についてはおおよそ絵筋の良い作品と評価していただきました。

上記の作品は表具するかどうか迷っていると話したところ、このままでも十分いいでしょうとのことでした。

下記の作品も双幅ですが、この頃の狩野派の絵師の双福、三幅対は繰り返しになりますが本当に数が多い。

これらの作品は一連の流れで並べておきましたが、総じて学芸員の方は気に入っていただけたようで、すべての作品を丁寧に撮影していかれました。

*これらの作品の絵師や詳細は本ブログで紹介していますので、詳細はそちらを参考にしてください。

狩野派の絵師の作品は他に下記の作品を展示しておきました。

京狩野の作品もあり、一連の流れとは関係なくこちらからはランダムな作品展示となります。

実はこの頃の狩野派の作品は他にもあるのですが、当方の展示するスペースの関連でこの程度の展示となりました。

江戸中期から幕末にかけての狩野派の作品は再評価され、もっと注目されてもいいでしょう。

絵巻にも興味がありそうなので下記の作品を観ていただきました。「室町期から江戸初期」にかけての間違いのない作品と評されていました。

富士山の作品ということで郷里の画家の作品も展示しておきました。

寺崎廣業、伊勢正義、平福父子らの作品は郷里の横手にある県立の施設で興味があるのではないかということでした。館長さんと師弟関係とのことです。

ついでに屋根裏の展示も・・。

茶室でお薄と応接室で軽い食事をしていただきました。

ところで手手前みそながら、この茶室へのアプローチが小生は気に入っています。

最も外側の折り戸が気候に対応していますし、躙り口も高齢者にも入りやすくなっていまし、荷物も近くに置いておくことができます。縁側の利用度も高くなっています。本日は入口の土間に家内が一輪の花を活けました。

実は躙り口の扉はアコーデイオンの既成の品ではなく、特注で木製で作りたかったのですが、今の既成の金具には最適なものがないようでした。既存の茶室の模倣では創造性がないので、次回はこの茶室をアレンジして、かつ茶室からの眺めは自然そのものを取り入れ、もっと手作り感のある茶室にチャレンジしたいと思っています。

お菓子は秋田県立美術館の館長を務められている平野庫太郎氏の皿にて・・・。

昼食後に作品の引き渡しの打ち合わせと雑談をして帰られましたが、さすがに作品や絵師に詳しい 私より詳しい方に久方ぶりに出会いましたしたが、専門に研究しているので当たり前ですね。

私より詳しい方に久方ぶりに出会いましたしたが、専門に研究しているので当たり前ですね。

*7月1日に作品を預けることになりました。展示になりましたら後日本ブログにて紹介したいと思います。

応接室で事前の打ち合わせをする前に、応接室の書棚を見て「この画集の展示会は私が関わっていたのです。」と嬉しそうに東京国立博物館で開催された展覧会の画集を取り出して話し始めたので最初から話が盛り上がりました。初対面の方でしたがどうやら信用できそうな?人物で安心しました。

今回の展示対象となるのは狩野探幽以降の絵で江戸後期からの狩野派の作品の中で富士山が描かれている作品です。当方の作品でそのような対象となる作品はごくわずかですが、このたびは下記の作品に興味を持たれたとのことです。

この作品の絵師は狩野派の画家としてはマイナーな画家ですが、いろんな流派を取り入れた画家ということから展示対象になったようです。今回の展示以外に改めて来年にはこの画家ともう一人を加えていろんな流派を取り入れた狩野派の画家の特集を展示するようです。その時にもう一度この作品を展示したいとのことでした。

もう一人の画家・・?? 狩野素川?どこかで聞いたことのある狩野派の絵師なのですが、当方の所蔵品にあることを思い出しました。展示していなかったので急遽取り出してお見せしたところ、「その時にはこの作品もよろしく」という申し出がありました

狩野派の画家で富士山を描いた作品であることから下記の作品を展示していました。この画家は明治期に活躍し、最後の狩野派の絵師とも言われています。

「もしかしたらこちらの作品も今回の展示にお願いするかもしれません。」ということでしたので、当方としては作品の展示に関しての予定もないので了承しました。この作品は祖父が求めた作品ですので、展示されたら祖父も喜ぶでしょう。

*後日、展示スペースの都合でこちらの作品は展示されないとのことでした。よって今回の展示は冒頭の作品のみに展示依頼となりました。

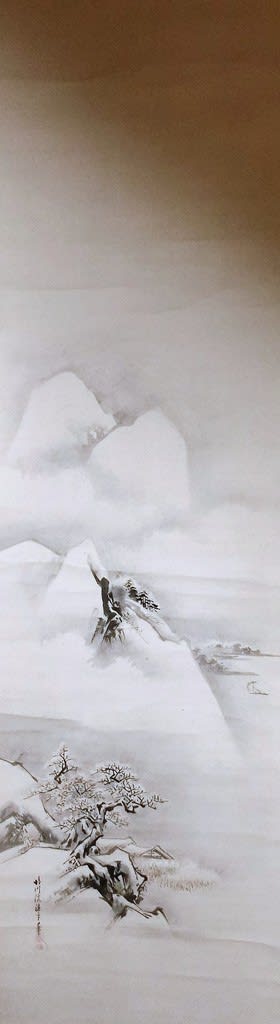

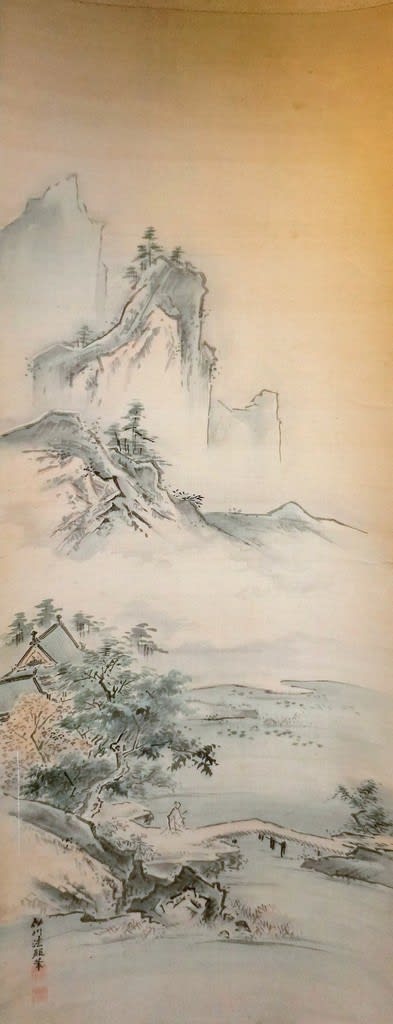

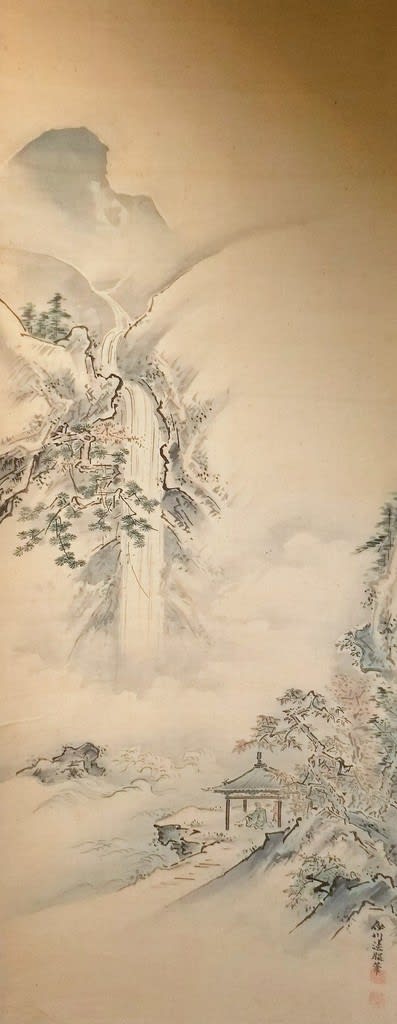

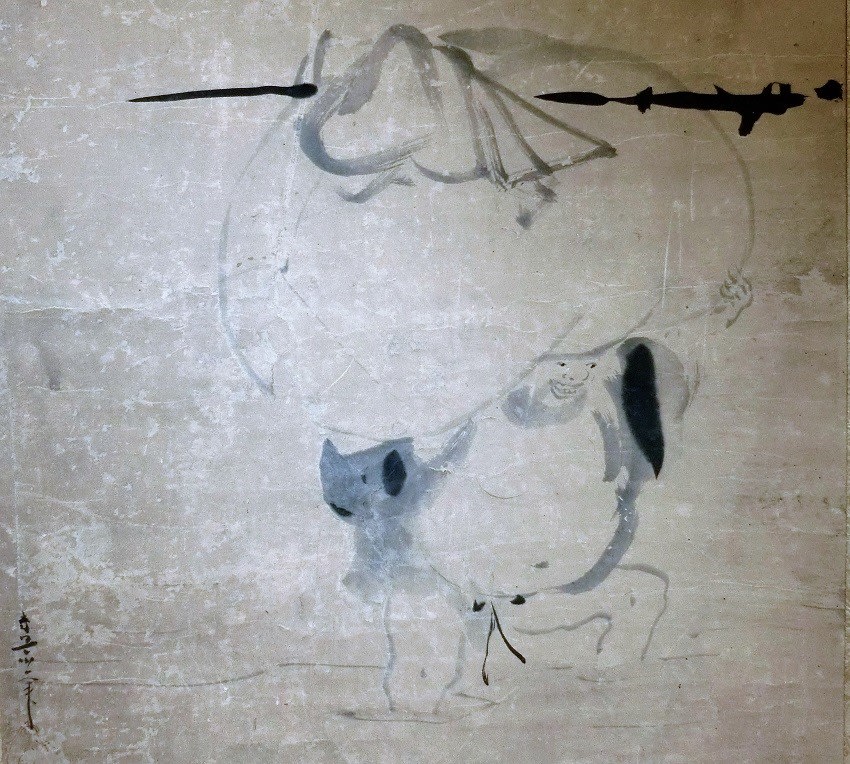

お見えになった学芸員の方は江戸後期からの狩野派の作品が研究対象にしているということでしたので、下記の作品らを展示しておきました。

この作品らはブログですでに紹介した作品です。

ところで狩野派の双幅や三幅対の作品は数多くありますが、双幅や三幅対には贋作が非常に多いようです。武家にはひとつやふたつは狩野派の双幅や三幅対の作品を飾るのが常であったので需要があったのでしょう。そのため胡散臭い作品が横行していたようです。双幅や三幅対の少し出来の悪い作品は贋作と断定していいでしょう。真作と思って所蔵して入る方はかなりいますが・・・・。狩野探幽、狩野常信らはまず疑ってかかる必要があります。

当方の蒐集では、この頃の狩野派の絵師の作品に対しては筆遣いのしっかりした作品に焦点を絞って蒐集しています。来客の方も筆遣いと印章に注目していました。展示作品についてはおおよそ絵筋の良い作品と評価していただきました。

上記の作品は表具するかどうか迷っていると話したところ、このままでも十分いいでしょうとのことでした。

下記の作品も双幅ですが、この頃の狩野派の絵師の双福、三幅対は繰り返しになりますが本当に数が多い。

これらの作品は一連の流れで並べておきましたが、総じて学芸員の方は気に入っていただけたようで、すべての作品を丁寧に撮影していかれました。

*これらの作品の絵師や詳細は本ブログで紹介していますので、詳細はそちらを参考にしてください。

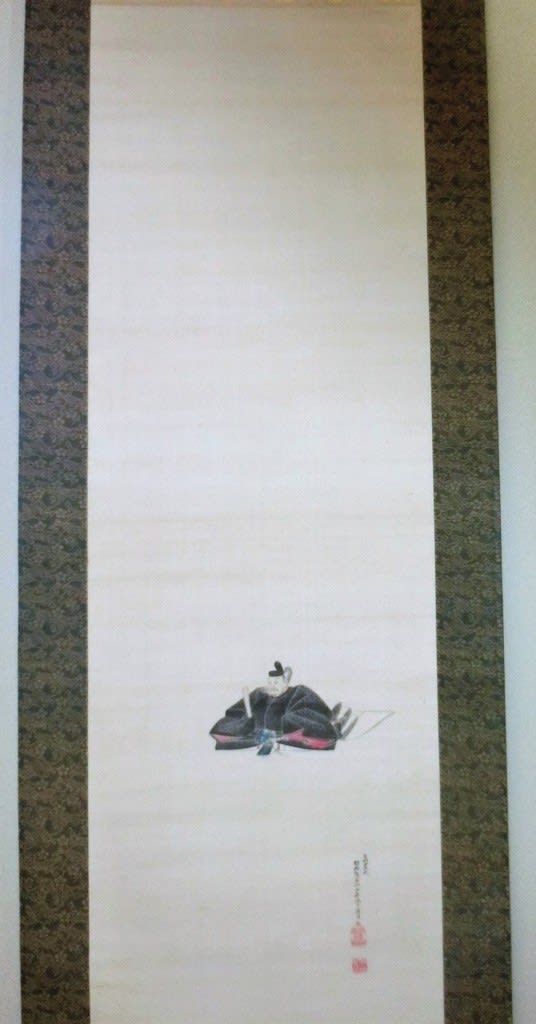

狩野派の絵師の作品は他に下記の作品を展示しておきました。

京狩野の作品もあり、一連の流れとは関係なくこちらからはランダムな作品展示となります。

実はこの頃の狩野派の作品は他にもあるのですが、当方の展示するスペースの関連でこの程度の展示となりました。

江戸中期から幕末にかけての狩野派の作品は再評価され、もっと注目されてもいいでしょう。

絵巻にも興味がありそうなので下記の作品を観ていただきました。「室町期から江戸初期」にかけての間違いのない作品と評されていました。

富士山の作品ということで郷里の画家の作品も展示しておきました。

寺崎廣業、伊勢正義、平福父子らの作品は郷里の横手にある県立の施設で興味があるのではないかということでした。館長さんと師弟関係とのことです。

ついでに屋根裏の展示も・・。

茶室でお薄と応接室で軽い食事をしていただきました。

ところで手手前みそながら、この茶室へのアプローチが小生は気に入っています。

最も外側の折り戸が気候に対応していますし、躙り口も高齢者にも入りやすくなっていまし、荷物も近くに置いておくことができます。縁側の利用度も高くなっています。本日は入口の土間に家内が一輪の花を活けました。

実は躙り口の扉はアコーデイオンの既成の品ではなく、特注で木製で作りたかったのですが、今の既成の金具には最適なものがないようでした。既存の茶室の模倣では創造性がないので、次回はこの茶室をアレンジして、かつ茶室からの眺めは自然そのものを取り入れ、もっと手作り感のある茶室にチャレンジしたいと思っています。

お菓子は秋田県立美術館の館長を務められている平野庫太郎氏の皿にて・・・。

昼食後に作品の引き渡しの打ち合わせと雑談をして帰られましたが、さすがに作品や絵師に詳しい

私より詳しい方に久方ぶりに出会いましたしたが、専門に研究しているので当たり前ですね。

私より詳しい方に久方ぶりに出会いましたしたが、専門に研究しているので当たり前ですね。*7月1日に作品を預けることになりました。展示になりましたら後日本ブログにて紹介したいと思います。