常日頃は各種の資料などを観ながら、蒐集作品についての知識を吸収しようとしているのですが、最近源内焼について下記の作品について新たな知識を得ることができましたので紹介します。

源内焼 褐釉唐草文皿

五島美術館出版「源内焼」掲載:作品番号53「唐草文皿」

平賀源内先生遺作館企画展「さぬきの源内焼」掲載:作品番号45「唐草文皿」

口径155*底径116*高台径100(眼鏡底径)*高さ20 合箱入

この作品は唐草と籠目文を組み合わせたデザインで「褐(黄)釉唐草文皿」と図集では記されている作品です。ところがある資料によると「13世紀フィレンツェのフィオリーノ金貨」をデザインした五寸皿の作品だそうです。

下記の写真:13世紀にフィレンツェで鋳造されたフィオリーノ金貨

黄釉だけで製作されていることから金貨を表現しているとのことです。当時、享保の改革でオランダの洋書が解禁されたので、私財を投じて洋書を買い集めたであろう平賀源内ならではのデザインらしい・・。この文様には釉薬種類による色違いの作品が存在します。当方で所蔵しているのは下記の2種類です。

御用窯としての扱いであったのか、源内焼の作品はほとんどが大名家や幕府高官などに収蔵されたため、近年まで源内焼は世に知られることは少なく、日本の焼物の中でも個性的な焼物群と言えます。

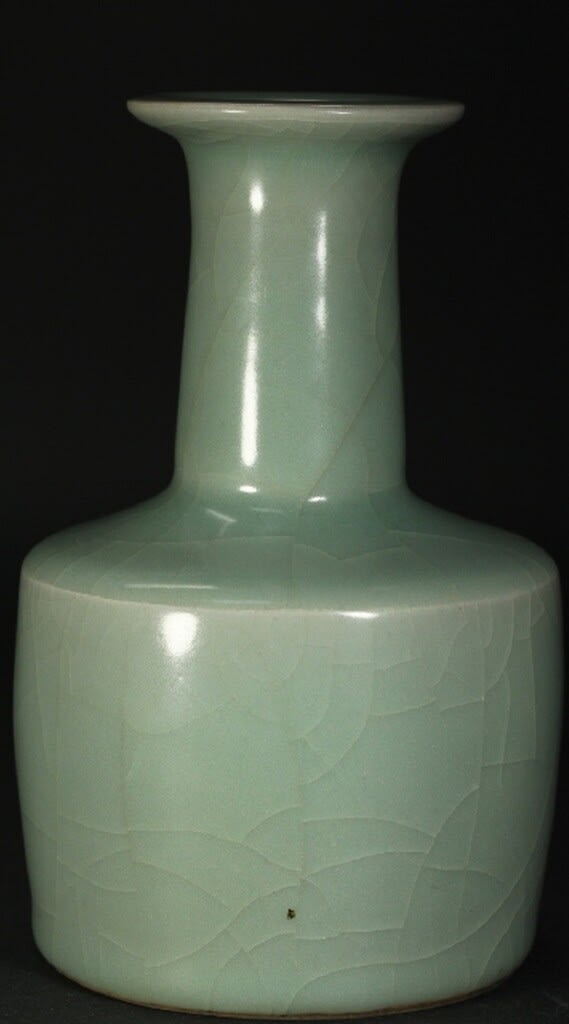

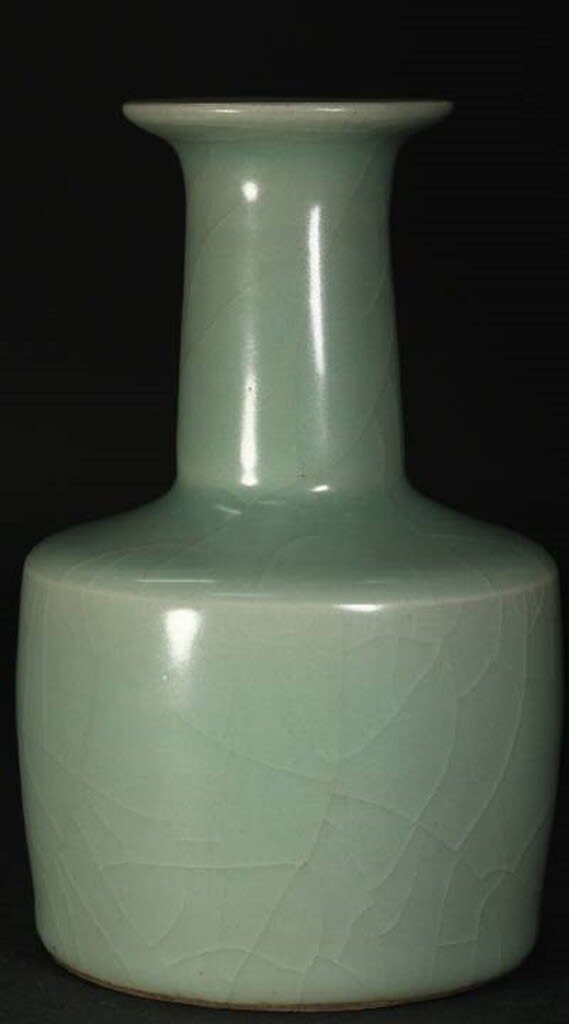

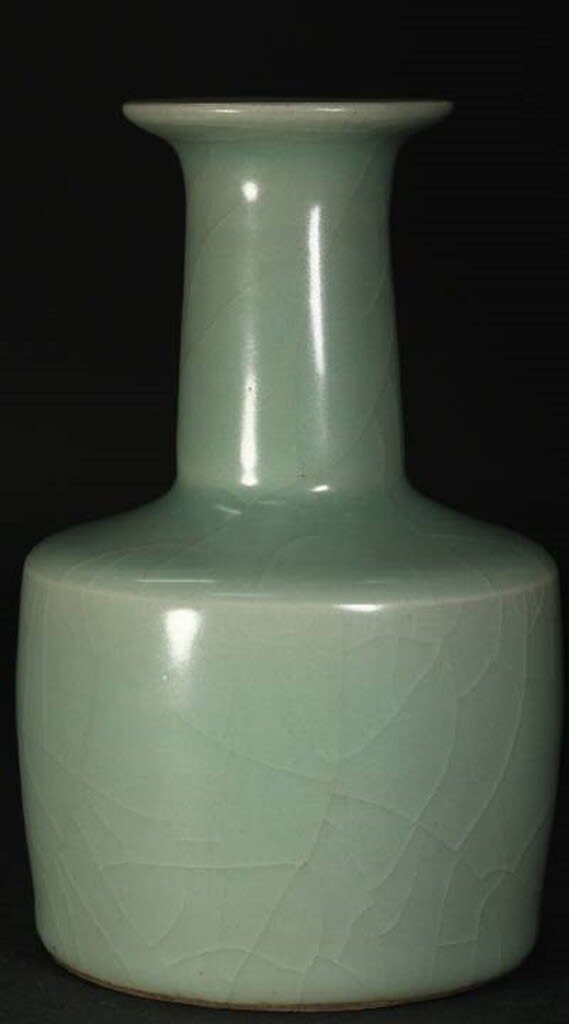

さて本日は打って変わって青磁の作品の紹介です。

青磁の作品は肝心なのはその品格の高さでしょう。青磁については古くはその焼成温度が高く発色が難しかったのですが、現代のガス窯、電気釜で温度調整が可能となり、昔のような青磁の発色そのものは難易度は低下し、青磁はいろんな作品が製作可能となっています。

中国の龍泉窯などでは、時代的に古い作品での青磁の最高峰は砧青磁、その後は天龍青磁、そして七官青磁へと変遷していきます。

本日は砧青磁? 少し緑がかった青磁の作品ですが、形は砧青磁??? 「砧」の語源は下記の記述を参照してください。

龍泉窯 砧青磁花入

誂箱

内口径30*高さ150*底径80

本作品は花入としては小ぶりな作品です。

製作年代は不詳ですが、当方では意外に古いものとしてとらえていますが、後世の模倣品としてとらえておくのが無難でしょう。

一般的にはこのような形と青磁釉の作品を、南宋時代(1127~1279)に浙江省龍泉窯でつくられた青磁のうち粉青色の上手のものを日本で「砧手」としています。

砧青磁(きぬたせいじ):南宋時代(1127~1279)に浙江省龍泉窯でつくられた青磁のうち粉青色の上手のものを日本で「砧手」と呼んだところからこの名があります。砧青磁の素地は灰白色で、釉薬は厚く掛けられていて、釉肌は粉青色と呼ばれる鮮やかな青緑色をしています。

砧青磁の砧という名称は、青磁鳳凰耳花入「千声」(重文)「万声」(国宝)などの形が砧に似ていたためといい、また千利休所持の青磁鯱耳花入(千利休・伊達家・岩崎家伝来・静嘉堂文庫美術館蔵)の「ひびわれ」を砧を打つ「ひびき」にかけて千利休が名付けたともいいます。

砧(きぬた)は肩が張り、どっしりとした胴に、筒型の長い頸のついた形のものをいいます。砧形は、器表に紋がなく、「鳳凰耳」「鯱耳」「鯉耳」などの耳付で、口が盃形に開いたものが多数です。

参考作品

青磁鳳凰耳瓶

龍泉窯 南宋~元時代 13世紀 東京国立博物館蔵 松永安左エ門氏寄贈

作品サイズ高31.5 口径11.7 底径10.7

龍泉窯では南宋時代中期に粉青色の釉が厚く滑らかに掛けられた美しい青磁が完成し、日本では前述のように砧青磁の名で珍重され,優れた作品が数多く伝えられています。上記の作品のように左右に鳳凰を象った耳が付く瓶は,砧青磁の代表的な器形の一つですね。なかでもこの作品は,調和のとれた端正な器形,青く澄んだ美しい釉調をみせている逸品です。

光線の加減で緑っぽくも青っぽくも見えますが、ここが青磁の面白いところ?

小ぶりで余計な細工のないところが品格のある青磁作品としての趣を醸し出しています。さてなんの花を活けようか?

源内焼 褐釉唐草文皿

五島美術館出版「源内焼」掲載:作品番号53「唐草文皿」

平賀源内先生遺作館企画展「さぬきの源内焼」掲載:作品番号45「唐草文皿」

口径155*底径116*高台径100(眼鏡底径)*高さ20 合箱入

この作品は唐草と籠目文を組み合わせたデザインで「褐(黄)釉唐草文皿」と図集では記されている作品です。ところがある資料によると「13世紀フィレンツェのフィオリーノ金貨」をデザインした五寸皿の作品だそうです。

下記の写真:13世紀にフィレンツェで鋳造されたフィオリーノ金貨

黄釉だけで製作されていることから金貨を表現しているとのことです。当時、享保の改革でオランダの洋書が解禁されたので、私財を投じて洋書を買い集めたであろう平賀源内ならではのデザインらしい・・。この文様には釉薬種類による色違いの作品が存在します。当方で所蔵しているのは下記の2種類です。

御用窯としての扱いであったのか、源内焼の作品はほとんどが大名家や幕府高官などに収蔵されたため、近年まで源内焼は世に知られることは少なく、日本の焼物の中でも個性的な焼物群と言えます。

さて本日は打って変わって青磁の作品の紹介です。

青磁の作品は肝心なのはその品格の高さでしょう。青磁については古くはその焼成温度が高く発色が難しかったのですが、現代のガス窯、電気釜で温度調整が可能となり、昔のような青磁の発色そのものは難易度は低下し、青磁はいろんな作品が製作可能となっています。

中国の龍泉窯などでは、時代的に古い作品での青磁の最高峰は砧青磁、その後は天龍青磁、そして七官青磁へと変遷していきます。

本日は砧青磁? 少し緑がかった青磁の作品ですが、形は砧青磁??? 「砧」の語源は下記の記述を参照してください。

龍泉窯 砧青磁花入

誂箱

内口径30*高さ150*底径80

本作品は花入としては小ぶりな作品です。

製作年代は不詳ですが、当方では意外に古いものとしてとらえていますが、後世の模倣品としてとらえておくのが無難でしょう。

一般的にはこのような形と青磁釉の作品を、南宋時代(1127~1279)に浙江省龍泉窯でつくられた青磁のうち粉青色の上手のものを日本で「砧手」としています。

砧青磁(きぬたせいじ):南宋時代(1127~1279)に浙江省龍泉窯でつくられた青磁のうち粉青色の上手のものを日本で「砧手」と呼んだところからこの名があります。砧青磁の素地は灰白色で、釉薬は厚く掛けられていて、釉肌は粉青色と呼ばれる鮮やかな青緑色をしています。

砧青磁の砧という名称は、青磁鳳凰耳花入「千声」(重文)「万声」(国宝)などの形が砧に似ていたためといい、また千利休所持の青磁鯱耳花入(千利休・伊達家・岩崎家伝来・静嘉堂文庫美術館蔵)の「ひびわれ」を砧を打つ「ひびき」にかけて千利休が名付けたともいいます。

砧(きぬた)は肩が張り、どっしりとした胴に、筒型の長い頸のついた形のものをいいます。砧形は、器表に紋がなく、「鳳凰耳」「鯱耳」「鯉耳」などの耳付で、口が盃形に開いたものが多数です。

参考作品

青磁鳳凰耳瓶

龍泉窯 南宋~元時代 13世紀 東京国立博物館蔵 松永安左エ門氏寄贈

作品サイズ高31.5 口径11.7 底径10.7

龍泉窯では南宋時代中期に粉青色の釉が厚く滑らかに掛けられた美しい青磁が完成し、日本では前述のように砧青磁の名で珍重され,優れた作品が数多く伝えられています。上記の作品のように左右に鳳凰を象った耳が付く瓶は,砧青磁の代表的な器形の一つですね。なかでもこの作品は,調和のとれた端正な器形,青く澄んだ美しい釉調をみせている逸品です。

光線の加減で緑っぽくも青っぽくも見えますが、ここが青磁の面白いところ?

小ぶりで余計な細工のないところが品格のある青磁作品としての趣を醸し出しています。さてなんの花を活けようか?