今週の初めは新入社員の内定祝いの懇親会。まだまだ初々しい社員予定の学生を見ていると、これから本当にご苦労さんと言いたい。人生は生半可ではない道のり・・・、嬉れし涙より悔し涙、悲しい涙が多いのが現実。「がんばれよ。」と心で思いながら、伝えたメッセージは「社会人までの残りの時間を大いに愉しめ!」でした。

さて作品が数多くあっても、当方で手に入らない作品がふたつあります。藤田喬平作の「飾筥(かざりばこ)」と平櫛田中作の「福聚大黒天尊像」です。両作品ともたくさんの作品が出回っていますが、コレクターの垂涎の作品でもあり、お値段が高い。それにちょっと俗っぽい・・・。

それでも藤田喬平作の「飾筥(かざりばこ)」は光を当てて鑑賞したらいいでしょうし、平櫛田中作の「福聚大黒天尊像」は祀っておくとご長寿の御利益がありそうですね。

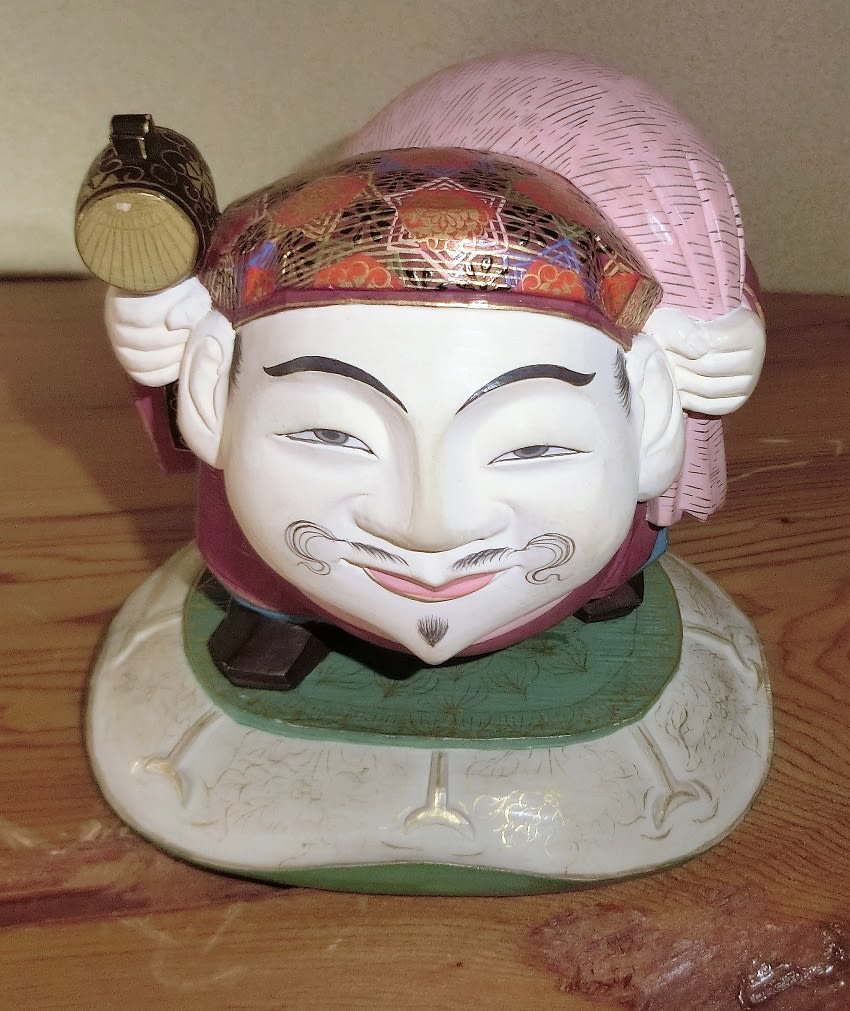

今回、「福聚大黒天尊像」の作品が入手できましたので紹介します。ただしあくまでも「伝」です。

*「福聚大黒天尊像」と「福寿大黒天尊象」と題名が2種類あるらしい。

福聚大黒天尊像 伝平櫛田中作

共箱 二重箱

高さ115*幅115*奥行100

昭和26年(1951年)、79歳頃の作。

人に求められることが多かったためか数多く制作されており、像高が10cmにも満たない、同型の作品もあります。

***************************************

平櫛 田中:(ひらくし(又は ひらぐし) でんちゅう、1872年2月23日(明治5年1月15日)~1979年(昭和54年)12月30日)は、日本の彫刻家。本名は平櫛倬太郎。旧姓は田中。井原市名誉市民(1958年)、福山市名誉市民(1965年)、小平市名誉市民(1972年)。

岡山県後月郡(現・井原市)の田中家に生まれる。1882年(明治15年)に広島県沼隈郡今津村(現・福山市今津町)の平櫛家の養子になったが、大阪時代までは旧姓を通称に用いていた。1893年(明治26年)に、大阪の人形師・中谷省古に弟子入りし木彫の修行を行う。

1937年(昭和12年)、帝国芸術院会員となった。1944年(昭和19年)7月1日帝室技芸員。同年、東京美術学校(現・東京藝術大学)の教授に招聘され、第二次世界大戦後も教壇に立つ。明治末期から大正初期にかけて、東京藝大の基礎となる東京美術学校を創立した岡倉天心に師事した。東京藝大構内の六角堂に田中作になる「岡倉天心像」が安置されており、天心を敬愛していた田中は藝大勤務時代には登校のたびに、この自作の像に最敬礼していた。

1958年(昭和33年)畢生の大作「鏡獅子」を戦中のブランクを経て、20年をかけて完成する。モデルの6代目尾上菊五郎はすでに故人となっていた。1962年(昭和37年)、文化勲章受章。1965年(昭和40年)、東京藝大名誉教授となった。

***************************************

絵付は平野富山によると言われていますが、本作品の詳細は定かではありません。

***************************************

1972年(昭和47年)、田中の出身地である井原市が主催し平櫛田中賞を設けた。100歳を超え長命であったが死の直前まで創作を続けたという。没後、田中のアトリエには30年以上続けて制作できるだけの彫刻用の材木があった。この材木を利用して、井原市の田中美術館に上野桜木町のアトリエが再現された。田中は1979年(昭和54年)、東京都小平市の自宅で108歳の長寿で大往生した(享年は数え年。満年齢だと107歳)。広辞苑に載っている実在の人物の中では最も長命な人物でもある。

田中は写実的な作風で、高村光雲、荻原碌山、朝倉文夫などと並び近代日本を代表する彫刻家の一人である。代表作は国立劇場にある「鏡獅子」や、「烏有先生(うゆうせんせい)」「転生(てんしょう)」「五浦釣人(いづらちょうじん ※地名はいづらであるが、田中自身は音読して、ごほちょうじんと呼んでいた)」など。また、田中語録と呼ばれる名言も多く残している。

**************************************

田中語録と呼ばれる名言についてはご存知の方が多いと思います。

「不老 六十七十ははなたれこぞう おとこざかりは百から百から わしもこれからこれから」

108歳という長寿であり、歳晩年まで制作意欲が衰えなかったというからすごいですね。

「いまやらねばいつできる わしがやらねばたれがやる」というのも有名です。

前述のように「福聚大黒天尊像」の作品は人気があるため数多く存在し、その作品には当然贋作、複製も数あまたあります。また贋作ではなく絵付をした平野富山の作品、金色などの金属製の作品もあります。

平野富山の見事な作品は郷里の友人が所蔵しており、今年の夏には見させていただきましたが、さすがに絵付けが細かく見事でした。

人気の高さは下記の作品でも明らかです。

参考作品解説

福聚大黒天尊像 平櫛田中作

共箱 高さ160*幅150*奥行140

昭和40年(1965年)94歳の作で、友人が思文閣に売却した作品。作品の大きさも程よく10年前後前で200万で買取したと記憶しています。とても欲しかったのですがとても手が出ませんでした。それが蒐集欲のトラウマになっているかもしれません。現在はそこまでは高くないと思います。

福田豊四郎の「社」の作品を飾り、本作品は廊下に奉っています。

元気で長生きできるかな? こういうものは真贋よりも祈りが大切

これからの社会人人生、ともかくいろんなことがあるであろうが、丈夫で健康で長生きしたほうが勝ち、願わくは愉しく・・・。

さて作品が数多くあっても、当方で手に入らない作品がふたつあります。藤田喬平作の「飾筥(かざりばこ)」と平櫛田中作の「福聚大黒天尊像」です。両作品ともたくさんの作品が出回っていますが、コレクターの垂涎の作品でもあり、お値段が高い。それにちょっと俗っぽい・・・。

それでも藤田喬平作の「飾筥(かざりばこ)」は光を当てて鑑賞したらいいでしょうし、平櫛田中作の「福聚大黒天尊像」は祀っておくとご長寿の御利益がありそうですね。

今回、「福聚大黒天尊像」の作品が入手できましたので紹介します。ただしあくまでも「伝」です。

*「福聚大黒天尊像」と「福寿大黒天尊象」と題名が2種類あるらしい。

福聚大黒天尊像 伝平櫛田中作

共箱 二重箱

高さ115*幅115*奥行100

昭和26年(1951年)、79歳頃の作。

人に求められることが多かったためか数多く制作されており、像高が10cmにも満たない、同型の作品もあります。

***************************************

平櫛 田中:(ひらくし(又は ひらぐし) でんちゅう、1872年2月23日(明治5年1月15日)~1979年(昭和54年)12月30日)は、日本の彫刻家。本名は平櫛倬太郎。旧姓は田中。井原市名誉市民(1958年)、福山市名誉市民(1965年)、小平市名誉市民(1972年)。

岡山県後月郡(現・井原市)の田中家に生まれる。1882年(明治15年)に広島県沼隈郡今津村(現・福山市今津町)の平櫛家の養子になったが、大阪時代までは旧姓を通称に用いていた。1893年(明治26年)に、大阪の人形師・中谷省古に弟子入りし木彫の修行を行う。

1937年(昭和12年)、帝国芸術院会員となった。1944年(昭和19年)7月1日帝室技芸員。同年、東京美術学校(現・東京藝術大学)の教授に招聘され、第二次世界大戦後も教壇に立つ。明治末期から大正初期にかけて、東京藝大の基礎となる東京美術学校を創立した岡倉天心に師事した。東京藝大構内の六角堂に田中作になる「岡倉天心像」が安置されており、天心を敬愛していた田中は藝大勤務時代には登校のたびに、この自作の像に最敬礼していた。

1958年(昭和33年)畢生の大作「鏡獅子」を戦中のブランクを経て、20年をかけて完成する。モデルの6代目尾上菊五郎はすでに故人となっていた。1962年(昭和37年)、文化勲章受章。1965年(昭和40年)、東京藝大名誉教授となった。

***************************************

絵付は平野富山によると言われていますが、本作品の詳細は定かではありません。

***************************************

1972年(昭和47年)、田中の出身地である井原市が主催し平櫛田中賞を設けた。100歳を超え長命であったが死の直前まで創作を続けたという。没後、田中のアトリエには30年以上続けて制作できるだけの彫刻用の材木があった。この材木を利用して、井原市の田中美術館に上野桜木町のアトリエが再現された。田中は1979年(昭和54年)、東京都小平市の自宅で108歳の長寿で大往生した(享年は数え年。満年齢だと107歳)。広辞苑に載っている実在の人物の中では最も長命な人物でもある。

田中は写実的な作風で、高村光雲、荻原碌山、朝倉文夫などと並び近代日本を代表する彫刻家の一人である。代表作は国立劇場にある「鏡獅子」や、「烏有先生(うゆうせんせい)」「転生(てんしょう)」「五浦釣人(いづらちょうじん ※地名はいづらであるが、田中自身は音読して、ごほちょうじんと呼んでいた)」など。また、田中語録と呼ばれる名言も多く残している。

**************************************

田中語録と呼ばれる名言についてはご存知の方が多いと思います。

「不老 六十七十ははなたれこぞう おとこざかりは百から百から わしもこれからこれから」

108歳という長寿であり、歳晩年まで制作意欲が衰えなかったというからすごいですね。

「いまやらねばいつできる わしがやらねばたれがやる」というのも有名です。

前述のように「福聚大黒天尊像」の作品は人気があるため数多く存在し、その作品には当然贋作、複製も数あまたあります。また贋作ではなく絵付をした平野富山の作品、金色などの金属製の作品もあります。

平野富山の見事な作品は郷里の友人が所蔵しており、今年の夏には見させていただきましたが、さすがに絵付けが細かく見事でした。

人気の高さは下記の作品でも明らかです。

参考作品解説

福聚大黒天尊像 平櫛田中作

共箱 高さ160*幅150*奥行140

昭和40年(1965年)94歳の作で、友人が思文閣に売却した作品。作品の大きさも程よく10年前後前で200万で買取したと記憶しています。とても欲しかったのですがとても手が出ませんでした。それが蒐集欲のトラウマになっているかもしれません。現在はそこまでは高くないと思います。

福田豊四郎の「社」の作品を飾り、本作品は廊下に奉っています。

元気で長生きできるかな? こういうものは真贋よりも祈りが大切

これからの社会人人生、ともかくいろんなことがあるであろうが、丈夫で健康で長生きしたほうが勝ち、願わくは愉しく・・・。