本日の大日本魚類画集の作品は「マハゼ」です。額のない状態での入手ですが、基本的には版画は額に入れて保存するものでありませんね。

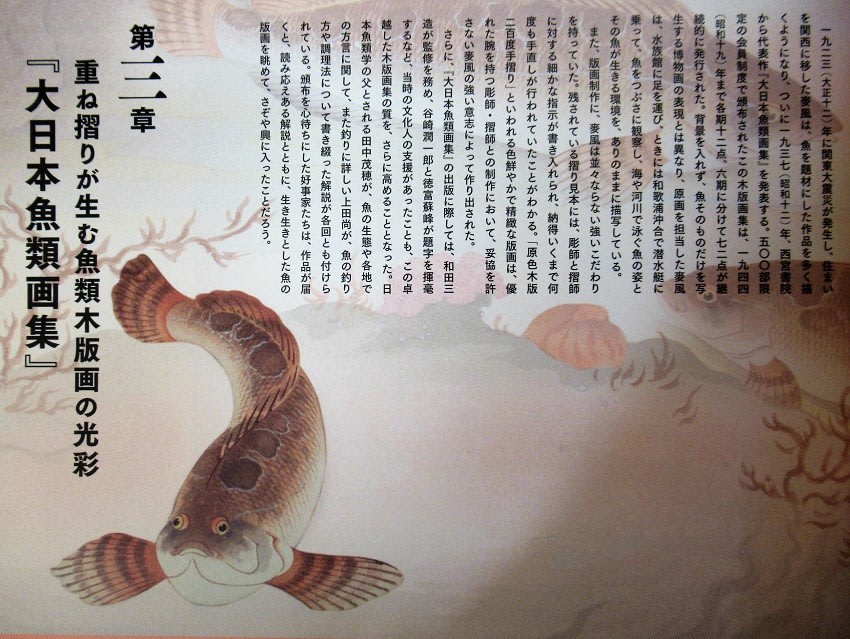

大日本魚類画集 NO57 マハゼ図 大野麥風画

紙本淡彩額装 版画 1937年12月第5回

画サイズ:縦273*横398 未額装での入手

版画というと浮世絵。浮世絵版画の顔料は光線に弱く変色するので、作品は厚紙に挟み込み引き出しに仕舞い込むのが基本です。

決して額に入れたまま飾りっぱなしはよくないそうです。

ただ作品に合わせて額を誂えるのは愉しいものですので、額に入れても日の当たらにようにしておきます。

「大日本魚類図図集」に「マハゼ」の部分は下記のとおりです。

戦前に兵庫県西宮市にあった古書店、西宮書院が版元の木版画です。販売当時は「本邦初の魚類生態画」、「原色木版二百度摺」という謳い文句により注目を集め、革新的な木版画であったようです。細部まで極めて入念に摺られており、鱗の一枚一枚までもが鮮明です。

鱗の部分にはいわゆる雲母<きら>摺りも併用されている作品もあります。江戸時代から明治・大正まで魚の版画はかなりの種類が出されてはいますが、一番写実的でまた技術的にもトップクラスの魚類木版画と評価されています。。

おおよそ一枚2万円から7万円程度で売られています。

版画では額は飾るものとしてより保存用の道具ですが、このシリーズの作品を少しずつ入手しては額を誂えてマットを選んで額装にして楽しんでいます。

浮世絵版画から脈々と続いている日本の版画技術のすばらしさを伝える作品のひとつです。

*本ブログで紹介している源内焼という焼き物も型は版画の彫師によるものでこちらも版画技術のすばらしさを焼き物を通して伝えている作品群です。

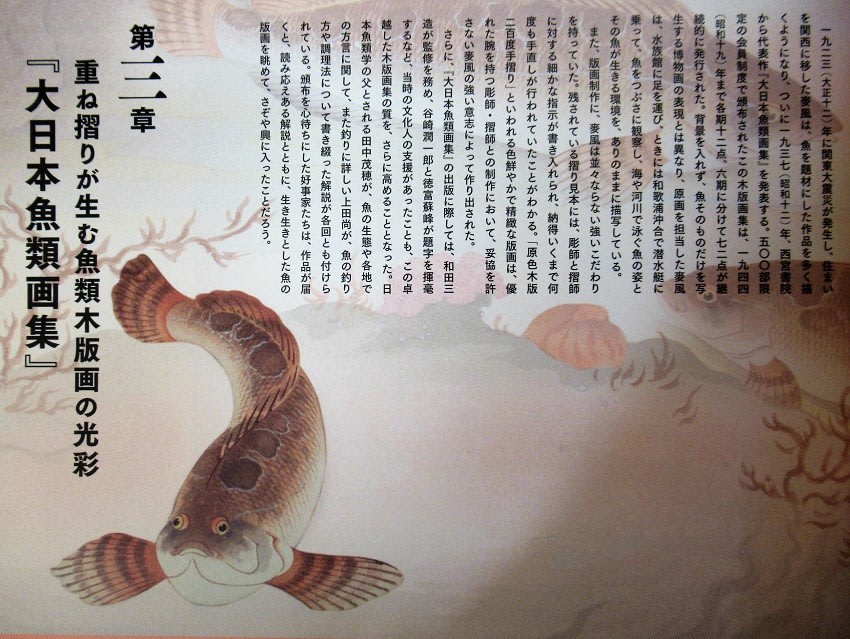

大日本魚類画集 NO57 マハゼ図 大野麥風画

紙本淡彩額装 版画 1937年12月第5回

画サイズ:縦273*横398 未額装での入手

版画というと浮世絵。浮世絵版画の顔料は光線に弱く変色するので、作品は厚紙に挟み込み引き出しに仕舞い込むのが基本です。

決して額に入れたまま飾りっぱなしはよくないそうです。

ただ作品に合わせて額を誂えるのは愉しいものですので、額に入れても日の当たらにようにしておきます。

「大日本魚類図図集」に「マハゼ」の部分は下記のとおりです。

戦前に兵庫県西宮市にあった古書店、西宮書院が版元の木版画です。販売当時は「本邦初の魚類生態画」、「原色木版二百度摺」という謳い文句により注目を集め、革新的な木版画であったようです。細部まで極めて入念に摺られており、鱗の一枚一枚までもが鮮明です。

鱗の部分にはいわゆる雲母<きら>摺りも併用されている作品もあります。江戸時代から明治・大正まで魚の版画はかなりの種類が出されてはいますが、一番写実的でまた技術的にもトップクラスの魚類木版画と評価されています。。

おおよそ一枚2万円から7万円程度で売られています。

版画では額は飾るものとしてより保存用の道具ですが、このシリーズの作品を少しずつ入手しては額を誂えてマットを選んで額装にして楽しんでいます。

浮世絵版画から脈々と続いている日本の版画技術のすばらしさを伝える作品のひとつです。

*本ブログで紹介している源内焼という焼き物も型は版画の彫師によるものでこちらも版画技術のすばらしさを焼き物を通して伝えている作品群です。