息子は茶室の六本引きの戸袋に収まっています。その後、この六本引きをする契機となった夏用の障子がさらに男の隠れ家から数枚が出てきました。またこれを利用してなにかを作りたくなっています。モノ作りは常にアイデアの勝負です。こういうものを、こういう方法で作りたいという気持ちがないとモノ作りは楽しくないのです。

先週も九州など何日か出張で家を留守にし、土曜日の午前中に大阪から帰宅すると、息子は週末は一時も小生のそばから離れません。日曜には家内が同級会に出かけて留守なので、もはや小生は息子の遊び相手・・。よってブログの原稿はまったく書けず・・・。今週からは毎日の投稿は無理になりそうです。

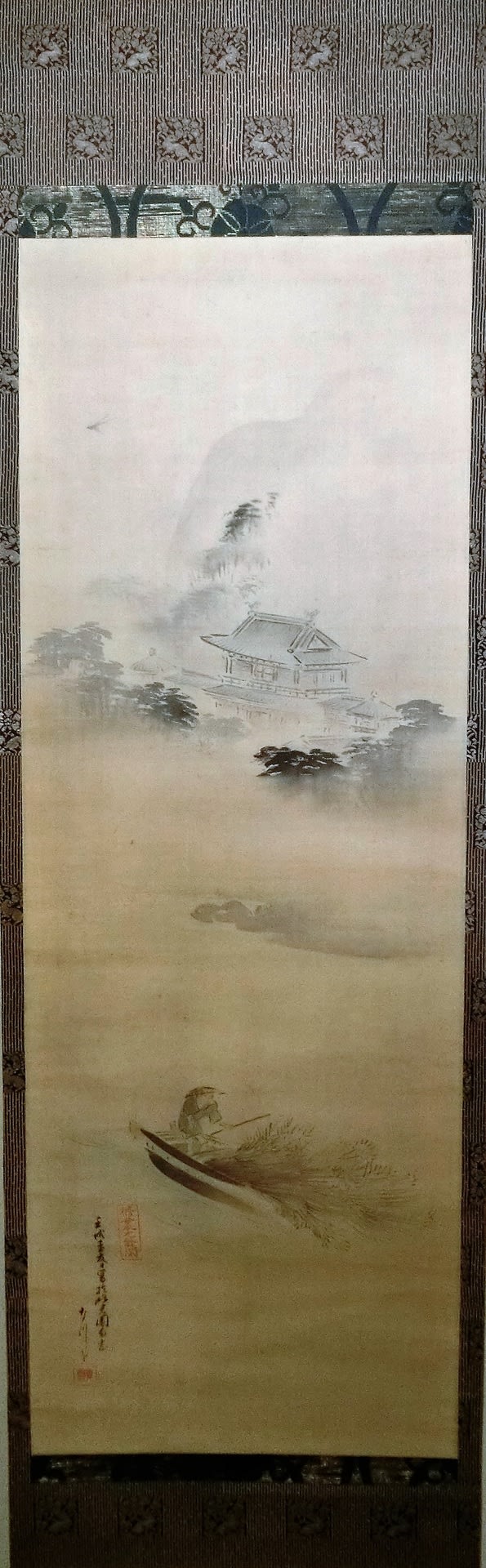

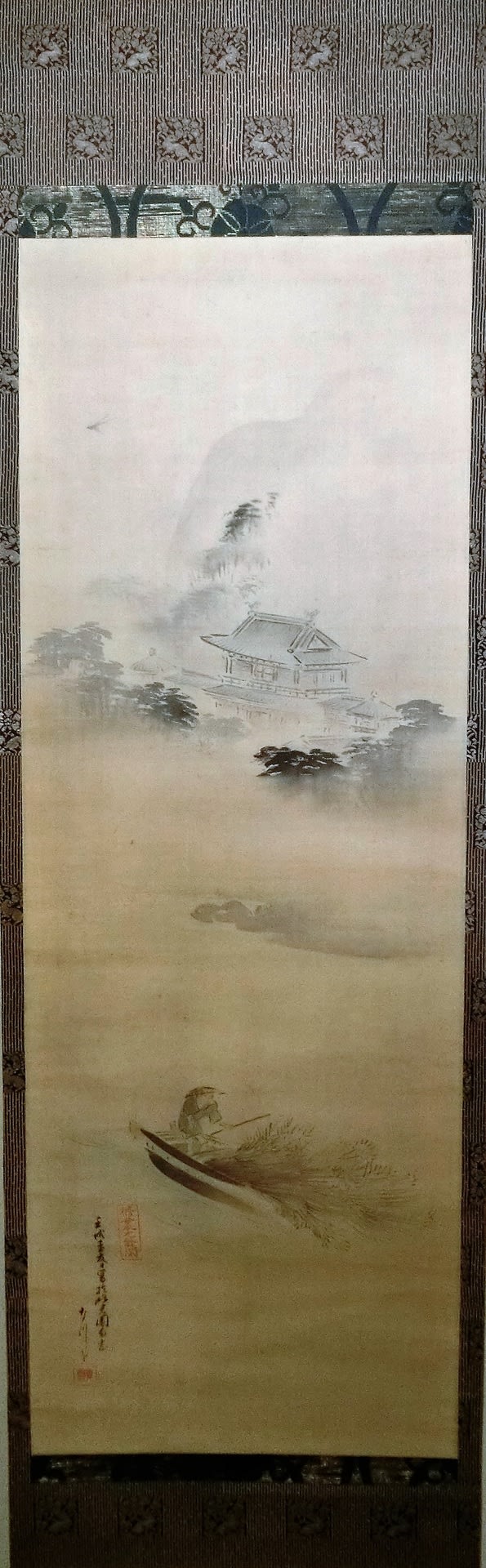

さて本日紹介する「修業之余閑」という作品の題はあくまでも当方の仮題です。男の隠れ家に保管してあったのですが、写真の再撮影のために持ち帰った作品です。

修業之余閑 加納夏雄筆

絹本水墨淡彩軸装 軸先 合箱二重箱

全体サイズ:横*縦 画サイズ:横285*縦780

本作品は10年以上前に仙台の骨董店「汲古堂」より購入したものです。それまで、加納夏雄は金工としての知識しかなったのですが、加納夏雄が、画家としても確かな技量があるとこをうかがわせる作品だと思います。

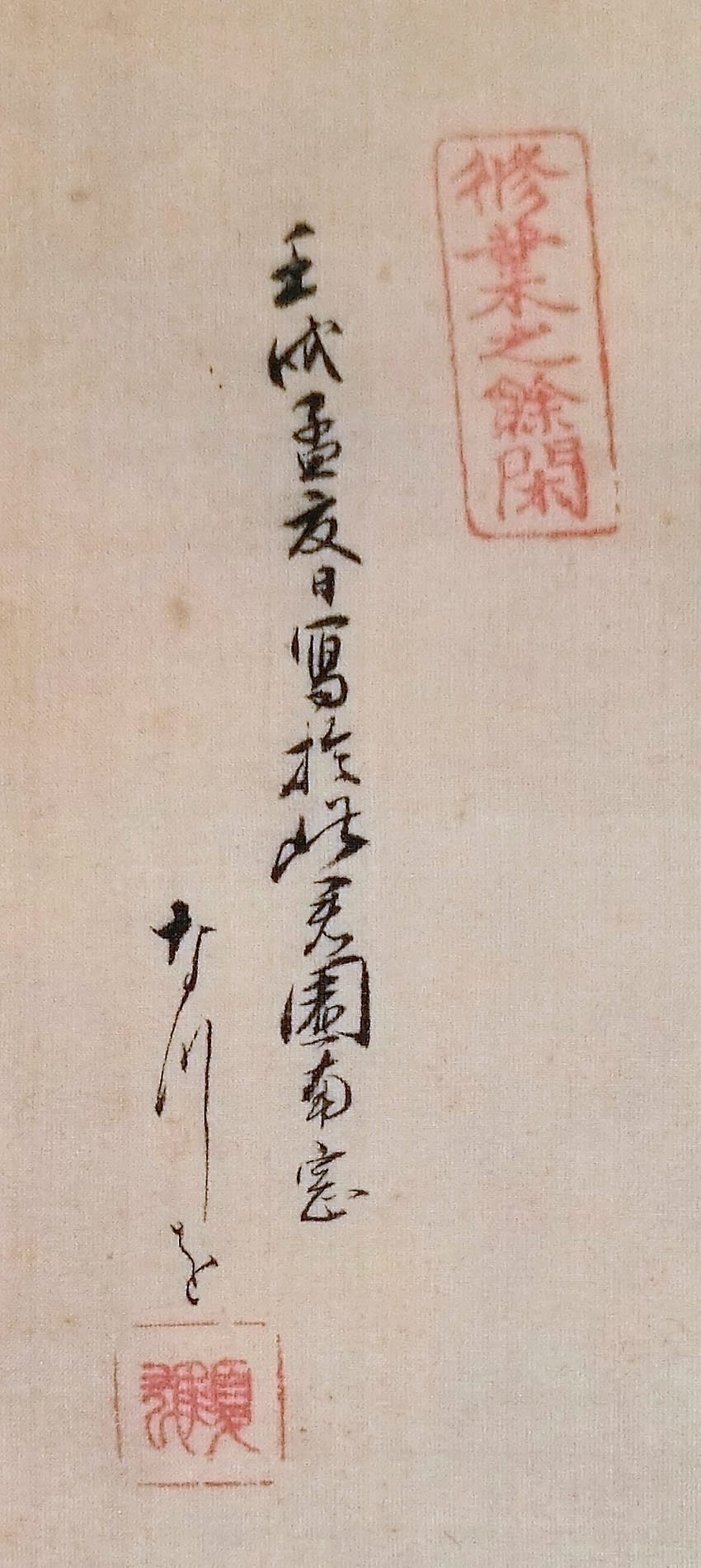

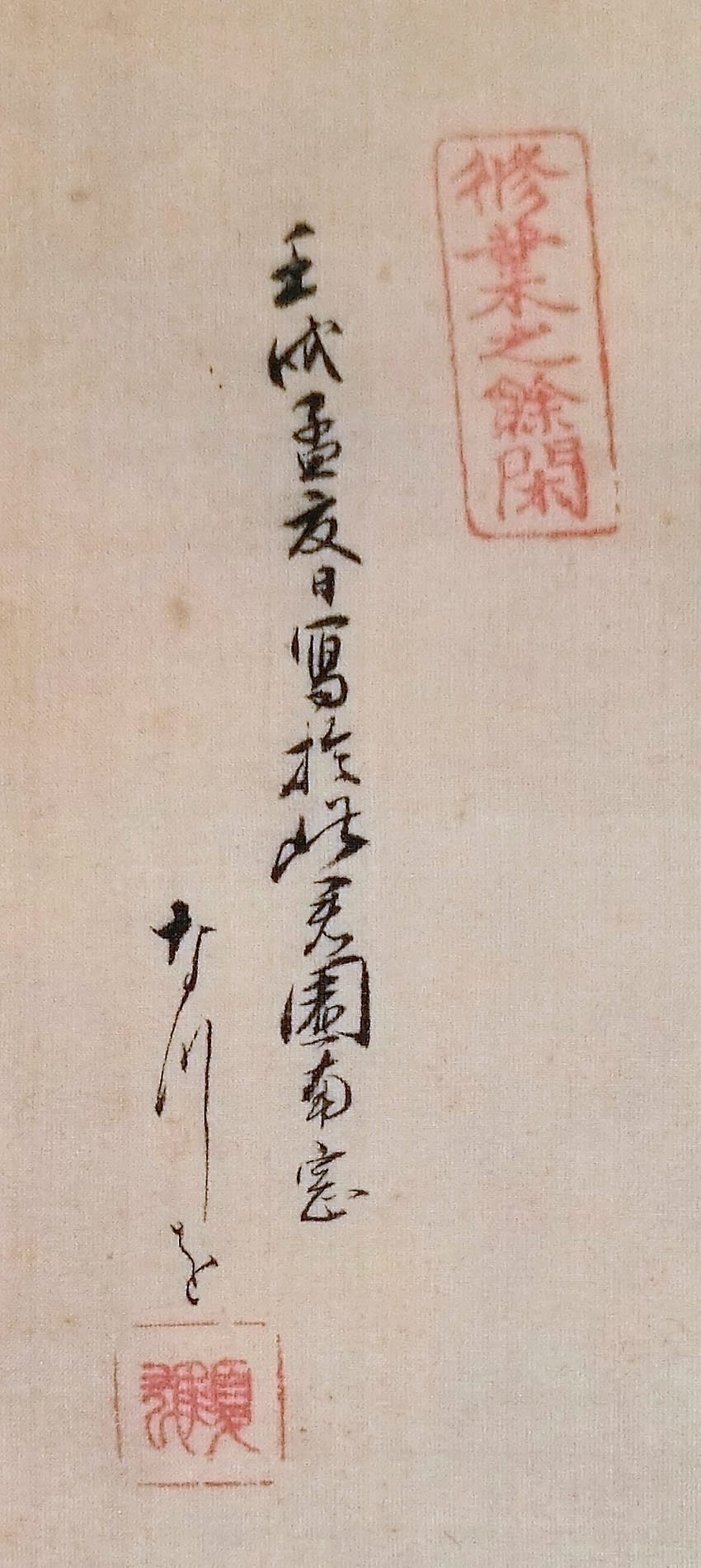

賛には「壬戌猛夏日寫於□□園南窓」とあり、文久2年(1862年)の作であり、34歳の時と推察されます。「修業之余閑」と「夏雄」の印章、「なつを」の落款です。表具は上表具であり大切にされてきたことが窺われます。

加納夏雄についてご存じない方は下記の記事を参考にして下さい。加納夏雄の作品の刀や鍔は収集家にとって垂涎の作品であると聞いております。

*************************************************

加納夏雄:(かのう なつお)1828年5月27日(文政11年4月14日)~ 1898年(明治31年)2月3日)。幕末から明治期に活躍した金工師。京都出身。

文政11年(1828年)京都に生まれた。本姓は伏見。天保5年、七歳の時に刀剣商播磨屋、加納治助の養子となり、装剣彫金に心を惹かれる様になる。ごく自然に鍔や柄の美しさに魅せられると見よう見まねで鏨を握るようになった。

その才能を認めた養父母の勧めで12歳の頃から彫金師奥村庄八の元で修行し、線彫り、象嵌などの技法を身に着けた。14歳の時に大月派の 池田孝寿の門に入り金工技を学び師の一字を貰って「寿朗」と号するようになった。また同じく14歳で円山四条派の絵師・中島来章に師事し写実を極めた。和漢の学術や「万葉集」「古今和歌集」などの歌道を儒学者 谷森種松に師事する。

弘化3年(1846年)、19歳で金工師として独立、その頃に夏雄と改名 したと思われる。6年後の安政元年(1854)江戸に移り神田に店を構え小柄や鐔などに生命を宿すことに心血を注ぐ。鏨を斜めに方向け片側で彫ってゆく片切彫を得意とした。

1809年、明治維新を迎えると刀装製作は皇室その他からの僅かな物で近代化と共に一般工芸品に移っていった。また大蔵卿の大隈重信の指名により新貨幣鋳造の原型を委託され晩年まで起用される。当初はそれを元にイギリスで型を作る予定だったが見本を見たイギリス人技師がその完成度の高さから辞退、そのため新貨幣はデザインから型の制作まで全て加納に一任された。

1876年に廃刀令が交付されると多くの同業者は廃業に追い込まれるが、加納は注文が引きも切らず煙草入れや根付の名品を作り続ける。またその気品ある作品は海外でも人気を博し、その名は世界中に知れ渡った。

明治23年(1890年)第三回内国勧業博覧会で百鶴図花瓶が一等妙技賞を受賞し、その後宮内省買い上げとなり、明治宮殿桐の間に飾られたと伝えられる。またこの年東京美術学校の教授に就任し、さらに第1回帝室技芸員に選ばれる。

明治31年(1898年)2月2日、特旨を以って正六位に叙せられ、 勲六等瑞宝章を賜ったが、翌3日に71歳で歿している。加納家は三男秋雄が継いだが 病気がちで、家業を廃止しなければならなかった。

*************************************************

加納夏雄の金工の作品は、いつか機会があったら入手したいと思うのですが、専門外でもあり、真作は高価ということもあり、今は高嶺の花といったところです。

明治の頃の蒔絵や金工を専門とする職工は絵を本格的に習ったのでしょう。柴田是真もまたその一人でありますが、その時代の作品と比較して近代の蒔絵や金工に魅力が乏しいのは、やじゃり修練のなさゆえなのでしょう。

先週も九州など何日か出張で家を留守にし、土曜日の午前中に大阪から帰宅すると、息子は週末は一時も小生のそばから離れません。日曜には家内が同級会に出かけて留守なので、もはや小生は息子の遊び相手・・。よってブログの原稿はまったく書けず・・・。今週からは毎日の投稿は無理になりそうです。

さて本日紹介する「修業之余閑」という作品の題はあくまでも当方の仮題です。男の隠れ家に保管してあったのですが、写真の再撮影のために持ち帰った作品です。

修業之余閑 加納夏雄筆

絹本水墨淡彩軸装 軸先 合箱二重箱

全体サイズ:横*縦 画サイズ:横285*縦780

本作品は10年以上前に仙台の骨董店「汲古堂」より購入したものです。それまで、加納夏雄は金工としての知識しかなったのですが、加納夏雄が、画家としても確かな技量があるとこをうかがわせる作品だと思います。

賛には「壬戌猛夏日寫於□□園南窓」とあり、文久2年(1862年)の作であり、34歳の時と推察されます。「修業之余閑」と「夏雄」の印章、「なつを」の落款です。表具は上表具であり大切にされてきたことが窺われます。

加納夏雄についてご存じない方は下記の記事を参考にして下さい。加納夏雄の作品の刀や鍔は収集家にとって垂涎の作品であると聞いております。

*************************************************

加納夏雄:(かのう なつお)1828年5月27日(文政11年4月14日)~ 1898年(明治31年)2月3日)。幕末から明治期に活躍した金工師。京都出身。

文政11年(1828年)京都に生まれた。本姓は伏見。天保5年、七歳の時に刀剣商播磨屋、加納治助の養子となり、装剣彫金に心を惹かれる様になる。ごく自然に鍔や柄の美しさに魅せられると見よう見まねで鏨を握るようになった。

その才能を認めた養父母の勧めで12歳の頃から彫金師奥村庄八の元で修行し、線彫り、象嵌などの技法を身に着けた。14歳の時に大月派の 池田孝寿の門に入り金工技を学び師の一字を貰って「寿朗」と号するようになった。また同じく14歳で円山四条派の絵師・中島来章に師事し写実を極めた。和漢の学術や「万葉集」「古今和歌集」などの歌道を儒学者 谷森種松に師事する。

弘化3年(1846年)、19歳で金工師として独立、その頃に夏雄と改名 したと思われる。6年後の安政元年(1854)江戸に移り神田に店を構え小柄や鐔などに生命を宿すことに心血を注ぐ。鏨を斜めに方向け片側で彫ってゆく片切彫を得意とした。

1809年、明治維新を迎えると刀装製作は皇室その他からの僅かな物で近代化と共に一般工芸品に移っていった。また大蔵卿の大隈重信の指名により新貨幣鋳造の原型を委託され晩年まで起用される。当初はそれを元にイギリスで型を作る予定だったが見本を見たイギリス人技師がその完成度の高さから辞退、そのため新貨幣はデザインから型の制作まで全て加納に一任された。

1876年に廃刀令が交付されると多くの同業者は廃業に追い込まれるが、加納は注文が引きも切らず煙草入れや根付の名品を作り続ける。またその気品ある作品は海外でも人気を博し、その名は世界中に知れ渡った。

明治23年(1890年)第三回内国勧業博覧会で百鶴図花瓶が一等妙技賞を受賞し、その後宮内省買い上げとなり、明治宮殿桐の間に飾られたと伝えられる。またこの年東京美術学校の教授に就任し、さらに第1回帝室技芸員に選ばれる。

明治31年(1898年)2月2日、特旨を以って正六位に叙せられ、 勲六等瑞宝章を賜ったが、翌3日に71歳で歿している。加納家は三男秋雄が継いだが 病気がちで、家業を廃止しなければならなかった。

*************************************************

加納夏雄の金工の作品は、いつか機会があったら入手したいと思うのですが、専門外でもあり、真作は高価ということもあり、今は高嶺の花といったところです。

明治の頃の蒔絵や金工を専門とする職工は絵を本格的に習ったのでしょう。柴田是真もまたその一人でありますが、その時代の作品と比較して近代の蒔絵や金工に魅力が乏しいのは、やじゃり修練のなさゆえなのでしょう。