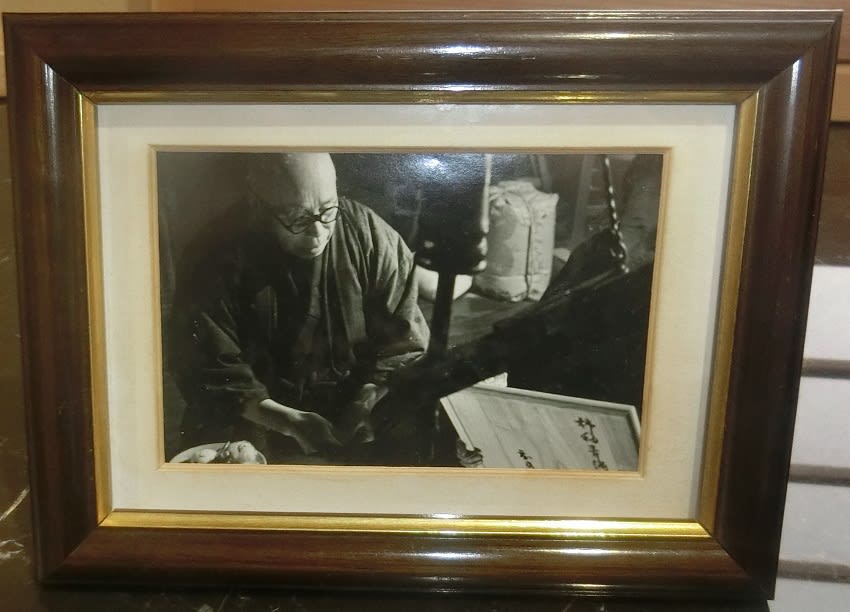

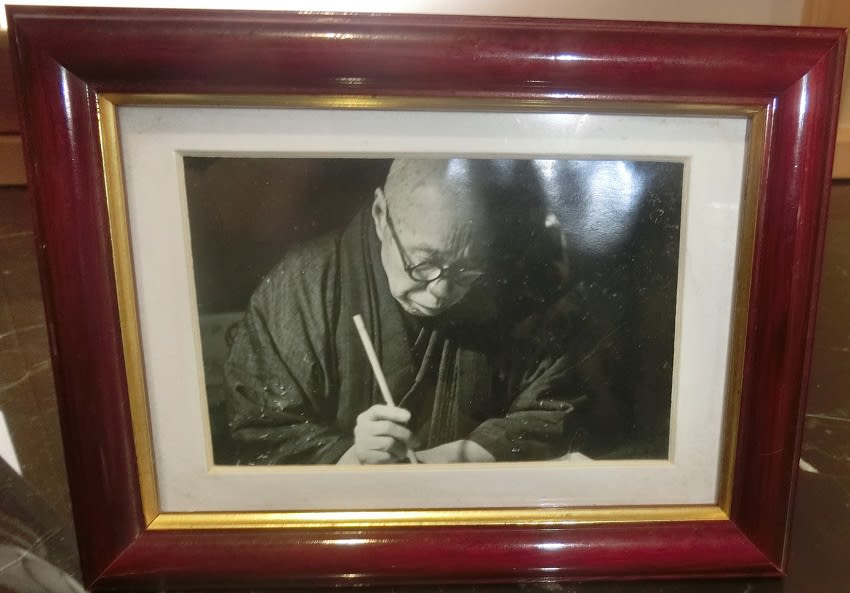

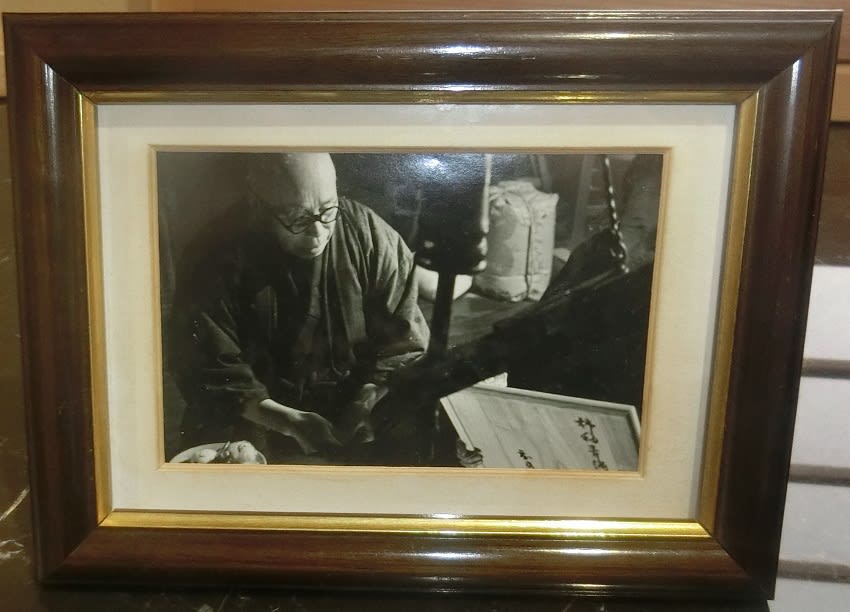

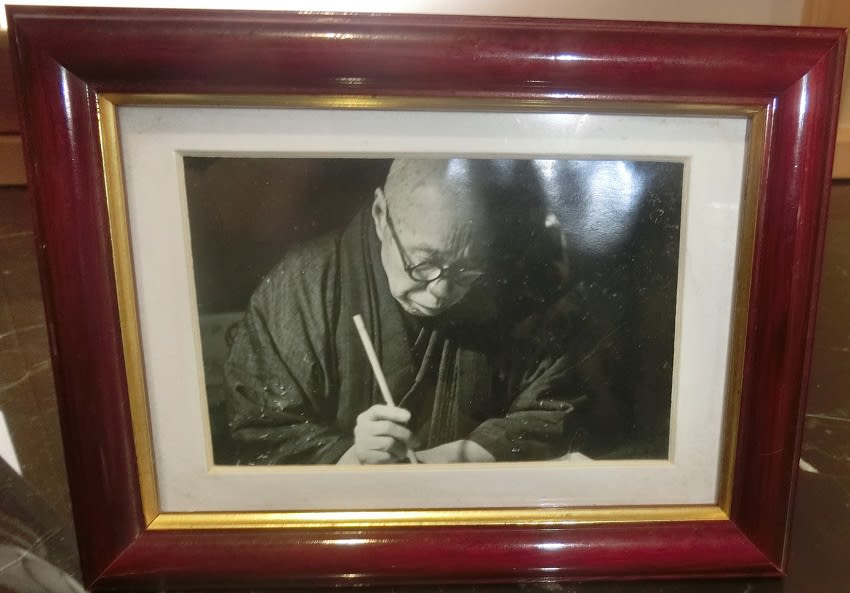

本作品の箱書をしている当時の浜田庄司夫妻が写っている写真が同封されいる貴重な作品です。じっくりご覧あれ。

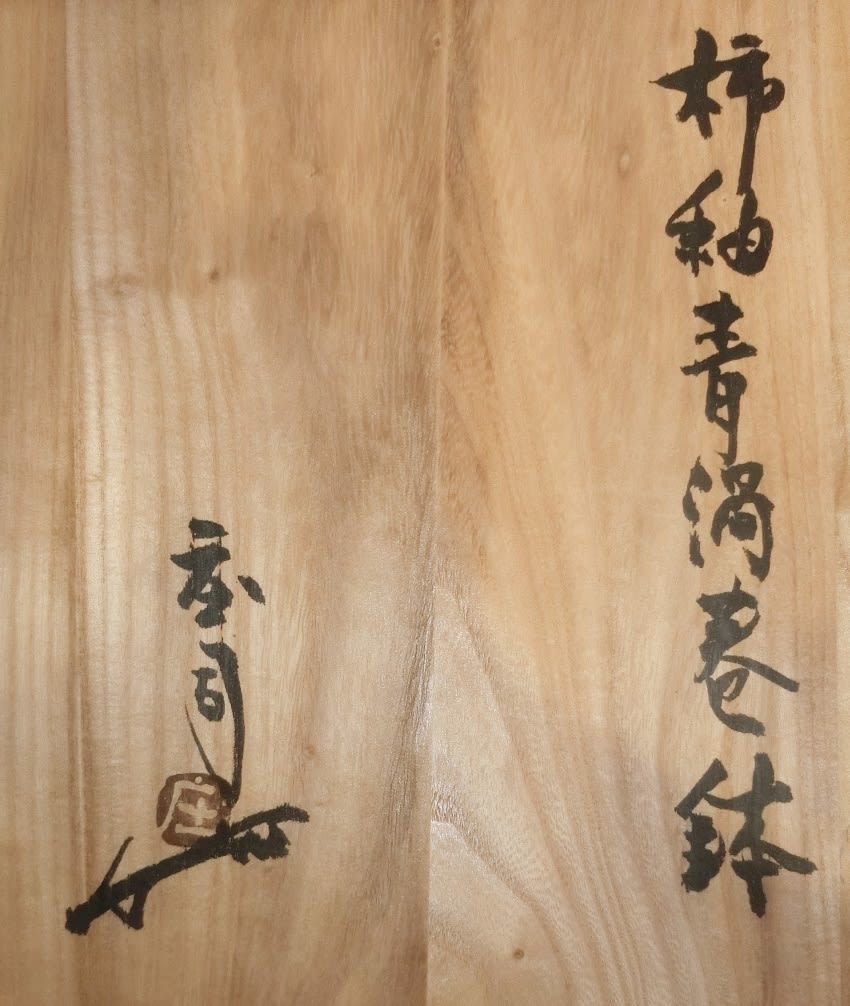

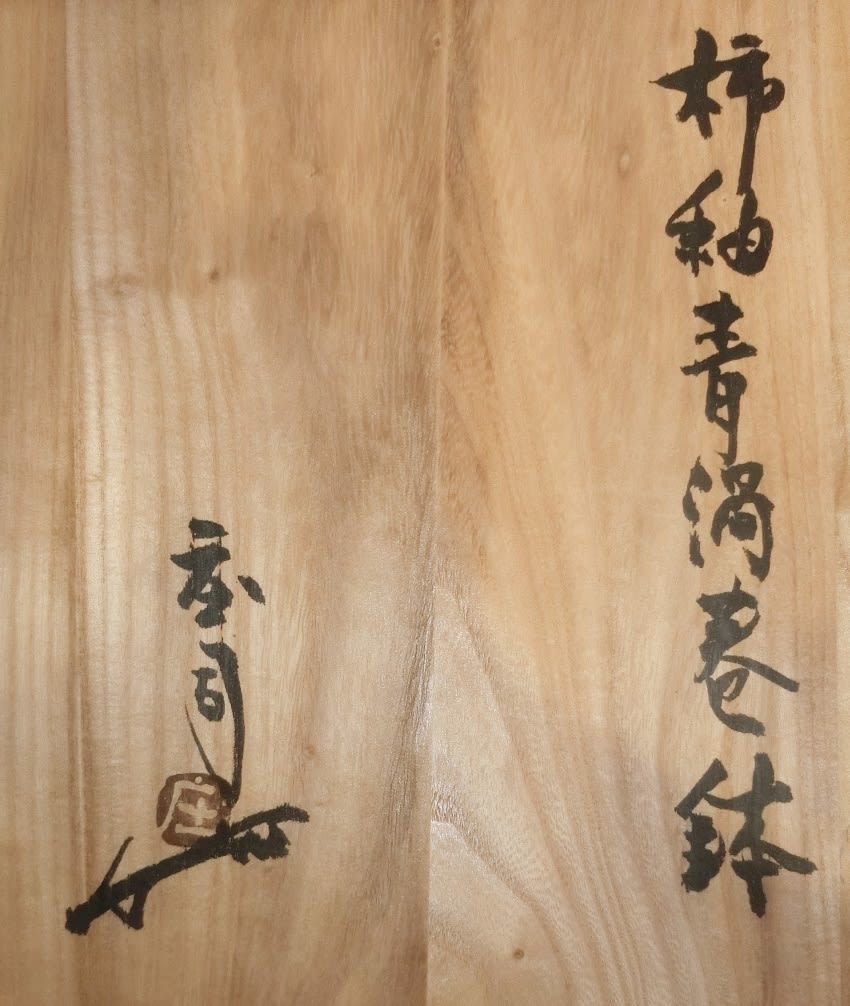

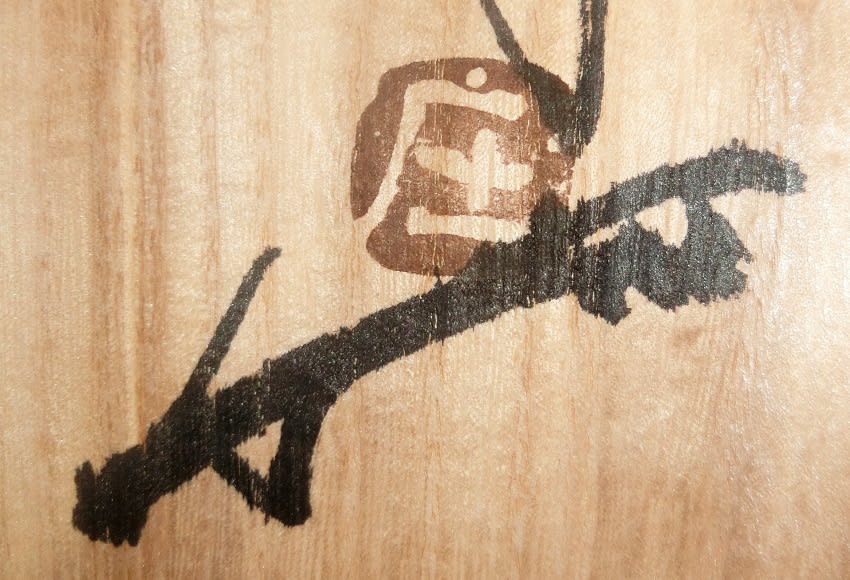

柿釉青渦巻鉢 浜田庄司作

共箱 花押サイン入 写真付

直径345*高さ100*高台径195

1976年(昭和51年3月10日)の新聞が箱内に入っていますので、その頃に製作された作品ではないかと推察されます。奥さんの和枝さんも一緒に写っています。本作品の箱書をしているときの貴重な写真です。

浜田庄司は神奈川県の川崎市で生まれ、東京府立一中(現東京都立日比谷高等学校)を経て、1913年(大正2年)、東京高等工業学校(現東京工業大学)窯業科に入学しています。都立日比谷高等学校から東京工業大学と現在だとかなりの高学歴の持ち主となります。

歴代の陶工の第一人者である板谷波山に師事し、窯業の基礎科学面を学んでいます。1916年(大正5年)東京工業大学を卒業後は、2年先輩の河井寛次郎と共に京都市立陶芸試験場にて主に釉薬の研究を行っています。この頃に柳宗悦、富本憲吉、バーナード・リーチと知り合っています。

民藝運動の関わった陶工はかなり知的レベルの高い人物ばかりであり、当時の陶工を甘く見てはいけません。

1920年(大正9年)、イギリスに帰国するリーチに同行しており、共同してコーンウォール州セント・アイヴスに築窯しました。

1923年(大正12年)にはロンドンで個展を開催し成功をおさめています。1924年(大正13年)帰国、しばらくは沖縄・壺屋窯などで学んでいます。この頃から沖縄とは縁が深くなっています。

基本的には手轆轤のみで成型するシンプルな造形で、釉薬の流描による大胆な模様を得意とします。

戦後、1955年(昭和30年)には第1回の重要無形文化財保持者(人間国宝)(工芸技術部門陶芸民芸陶器)に認定され、また1964年(昭和39年)に紫綬褒章、1968年(昭和43年)には文化勲章を受章しています。

柳宗悦の流れをうけて民芸運動に熱心であり、1961年(昭和36年)の柳の没後は日本民藝館の第2代館長に就任し、また1977年(昭和52年)には自ら蒐集した日本国内外の民芸品を展示する益子参考館を開館しました。田中角栄が日中国交回復で(昭和49年)、毛沢東への土産として浜田の作品をを持参しており、益子窯を有名にしました。

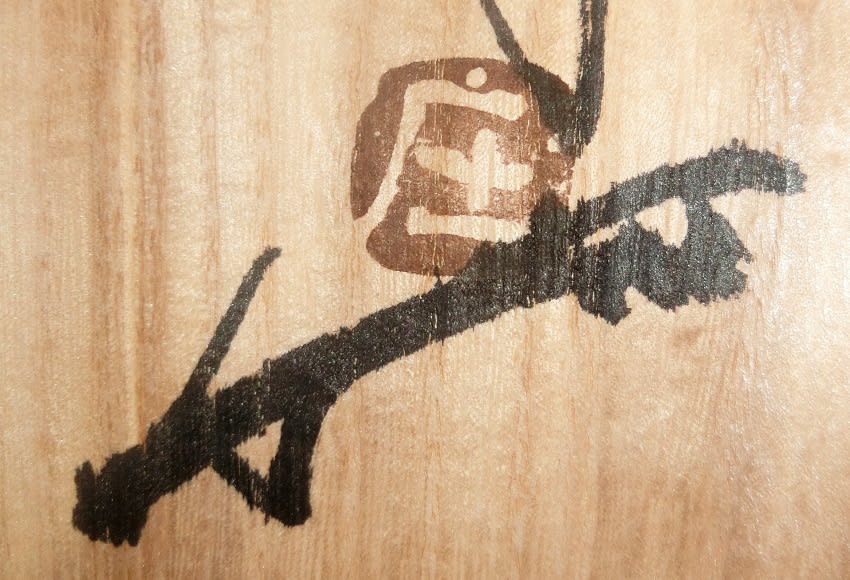

花押のある箱書は希少で、よほどの出来のよいもので無い限り花押は書かないようです。

浜田庄司が有名になり出したのは昭和40年前後からで、一頃にはブームを巻き起こしたほどだそうです。毎年12月に彼は沢山の作品にて個展を三越本店で開いたそうですが、柿釉の器に赤やブルーを入れた全く違う趣の作品が三越開店と同時に売り切れたそうです。開店と同時に足の早い男に階段を走らせ、エレベーターよりも早く会場に着いて、色つきのものを片端から買約したと言うファンもしたそうです。以来、赤の入った作品は希少価値となり、以後市場に出る事が少なくなったそうですが、今でも赤絵の作品は人気が高く、沖縄で製作したと思われる赤絵の作品はとくに評価が高いようです。

1978年(昭和53年)益子にて亡くなっており、享年83歳でした。本作品は最晩年の作となります。弟子には同じく人間国宝となった島岡達三がいます。

なんでもかんでも赤絵の作品がいいというのはどうかと思います。小生は浜田庄司の真髄は釉薬の掛け合わせの妙だと思っています。

さて浜田庄司の没後も窯は濱田窯として引き継がれ、子の濱田晋作と孫の濱田友緒が継いでいます。

民藝運動の作品に興味のある方は当展示室へ・・・、といっても公開していませんので本ブログへ・・・。

とりあえず浜田庄司の作品は民藝記念館や益子参考館でじっくりご覧になれます。ただし手に触って見れないからにはいつまでも本当の良さは解らない・・。

柿釉青渦巻鉢 浜田庄司作

共箱 花押サイン入 写真付

直径345*高さ100*高台径195

1976年(昭和51年3月10日)の新聞が箱内に入っていますので、その頃に製作された作品ではないかと推察されます。奥さんの和枝さんも一緒に写っています。本作品の箱書をしているときの貴重な写真です。

浜田庄司は神奈川県の川崎市で生まれ、東京府立一中(現東京都立日比谷高等学校)を経て、1913年(大正2年)、東京高等工業学校(現東京工業大学)窯業科に入学しています。都立日比谷高等学校から東京工業大学と現在だとかなりの高学歴の持ち主となります。

歴代の陶工の第一人者である板谷波山に師事し、窯業の基礎科学面を学んでいます。1916年(大正5年)東京工業大学を卒業後は、2年先輩の河井寛次郎と共に京都市立陶芸試験場にて主に釉薬の研究を行っています。この頃に柳宗悦、富本憲吉、バーナード・リーチと知り合っています。

民藝運動の関わった陶工はかなり知的レベルの高い人物ばかりであり、当時の陶工を甘く見てはいけません。

1920年(大正9年)、イギリスに帰国するリーチに同行しており、共同してコーンウォール州セント・アイヴスに築窯しました。

1923年(大正12年)にはロンドンで個展を開催し成功をおさめています。1924年(大正13年)帰国、しばらくは沖縄・壺屋窯などで学んでいます。この頃から沖縄とは縁が深くなっています。

基本的には手轆轤のみで成型するシンプルな造形で、釉薬の流描による大胆な模様を得意とします。

戦後、1955年(昭和30年)には第1回の重要無形文化財保持者(人間国宝)(工芸技術部門陶芸民芸陶器)に認定され、また1964年(昭和39年)に紫綬褒章、1968年(昭和43年)には文化勲章を受章しています。

柳宗悦の流れをうけて民芸運動に熱心であり、1961年(昭和36年)の柳の没後は日本民藝館の第2代館長に就任し、また1977年(昭和52年)には自ら蒐集した日本国内外の民芸品を展示する益子参考館を開館しました。田中角栄が日中国交回復で(昭和49年)、毛沢東への土産として浜田の作品をを持参しており、益子窯を有名にしました。

花押のある箱書は希少で、よほどの出来のよいもので無い限り花押は書かないようです。

浜田庄司が有名になり出したのは昭和40年前後からで、一頃にはブームを巻き起こしたほどだそうです。毎年12月に彼は沢山の作品にて個展を三越本店で開いたそうですが、柿釉の器に赤やブルーを入れた全く違う趣の作品が三越開店と同時に売り切れたそうです。開店と同時に足の早い男に階段を走らせ、エレベーターよりも早く会場に着いて、色つきのものを片端から買約したと言うファンもしたそうです。以来、赤の入った作品は希少価値となり、以後市場に出る事が少なくなったそうですが、今でも赤絵の作品は人気が高く、沖縄で製作したと思われる赤絵の作品はとくに評価が高いようです。

1978年(昭和53年)益子にて亡くなっており、享年83歳でした。本作品は最晩年の作となります。弟子には同じく人間国宝となった島岡達三がいます。

なんでもかんでも赤絵の作品がいいというのはどうかと思います。小生は浜田庄司の真髄は釉薬の掛け合わせの妙だと思っています。

さて浜田庄司の没後も窯は濱田窯として引き継がれ、子の濱田晋作と孫の濱田友緒が継いでいます。

民藝運動の作品に興味のある方は当展示室へ・・・、といっても公開していませんので本ブログへ・・・。

とりあえず浜田庄司の作品は民藝記念館や益子参考館でじっくりご覧になれます。ただし手に触って見れないからにはいつまでも本当の良さは解らない・・。