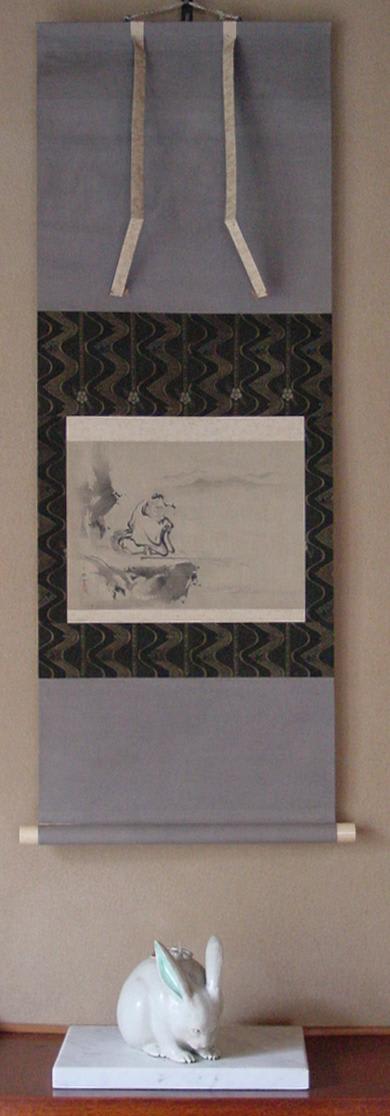

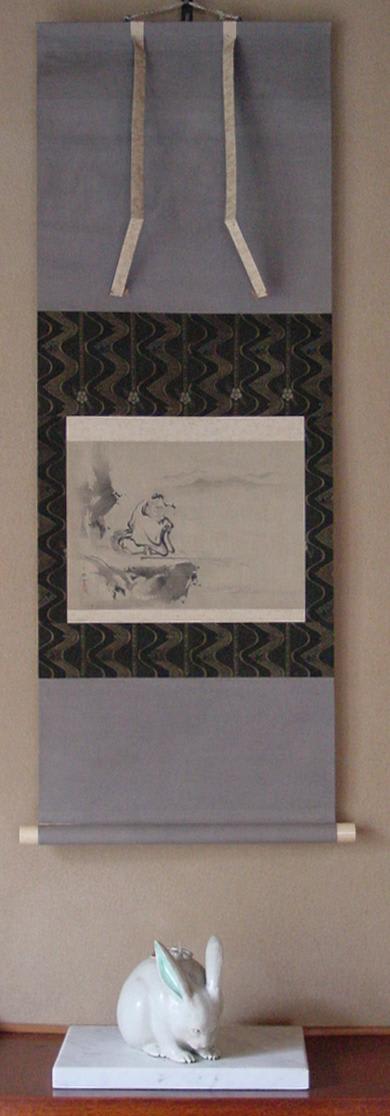

太公望 狩野融川筆

絹本破墨山水絹装軸箱入 画サイズ:縦217*横310

狩野派は粉本主義(過去の絵の模写、形式的に画風)に陥り、現在は忘れ去られていそうな気がします。

今の日本画はスプレーで描いたり、油絵風になったりして写生などの鍛錬を置き去りにしてしまった。中国絵画もしかりで墨絵の闊達さがなくなっている。

そんな中であらためて狩野派の絵を見てみるといい絵がけっこうありそうな気がしますね。

今回狩野派の所蔵品を検索してみるとなかなかじゃん・・と思えてきました

今回の作品も購入当時の解説から

「太公望は中国周時代の賢者。氏は呂、名は尚。魚を釣って沈思することを楽しみとしていた。時に西伯(文王)が猟に出ようと占うと獲るものは動物ではなく自分を補佐する人物とでた

そして、渭水のほとりでこの呂尚と出会い、喜んで師とした。これより、太公望は西伯を援けて王者の師となった。これより、太公望は西伯を援けて天下の三分の二を領し、ついで武王を援けて紂を破って周の天下となし、百余歳でなお王の師であった

太公望が江岸に釣糸を垂れる図は古来から好画材であった。海北友松、尾形光琳等の作品がある。

本作品は太公望を描いた作品の中でもかなりの優品。破墨山水で太公望を見事に表現している。

破墨山水とは定説はないが、山水画にて素地と白地を残して周囲に墨の地隈を施して白地そのものが物象を表現するように描くという意味であるという説がある。

その後、意味は少しずつ変化してきて、淡墨大体を描いてその上に濃墨を加えて仕上げていく方法に解されてきた。

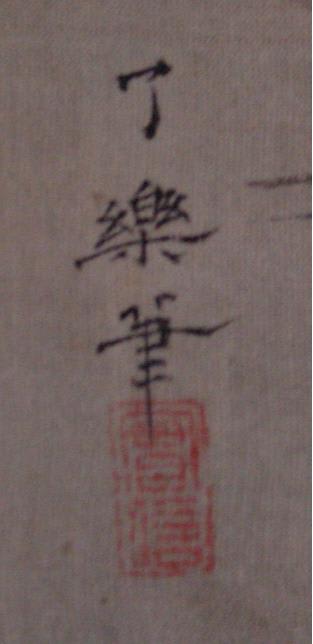

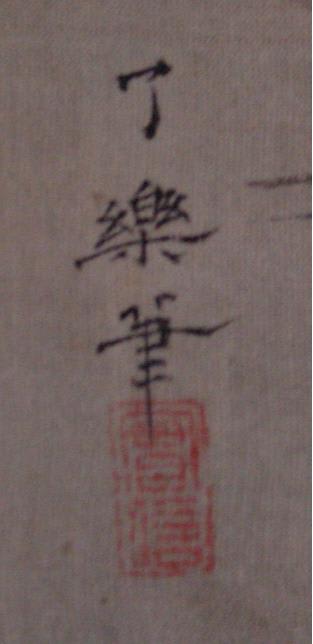

本作品を狩野融川と断定できるのは印章のみである

落款の「了楽」の判断は後学によることとする。

波の表現された生地の表具も良い。小品ながら、大事にしたい作品のひとつである。」

今の日本政府にも太公望が現れないかね

足元をみつめるとうちの会社もしかり・・

狩野寛信:安永6年生まれ、文化12年没(1777年~1815年)、享年38歳。別号を青悟齋。

昆信(閑川)の子で、性格は豪爽であったという。門下には志村融晶、沖融門、関岡融山、長谷川融記、町田融女らがいる。

将軍徳川家斉の時に朝鮮王に贈り物として、近江八景を屏風に描くように依頼されたが、老中阿部豊後守にその画の金砂が薄いことを指摘された。寛信は、近景は濃くして、遠景は薄いものであり直す必要はないと主張した。それでも老中は直すように指示した。

寛信は憤慨し、よき画家というものは俗世間の要求に屈服しかねるといい、城を下る途中の輿の中で、割腹して果てた。

まことに豪爽としかいいようのない性格である。本作品も寛信のこのような性格を如実に表した作品。

絹本破墨山水絹装軸箱入 画サイズ:縦217*横310

狩野派は粉本主義(過去の絵の模写、形式的に画風)に陥り、現在は忘れ去られていそうな気がします。

今の日本画はスプレーで描いたり、油絵風になったりして写生などの鍛錬を置き去りにしてしまった。中国絵画もしかりで墨絵の闊達さがなくなっている。

そんな中であらためて狩野派の絵を見てみるといい絵がけっこうありそうな気がしますね。

今回狩野派の所蔵品を検索してみるとなかなかじゃん・・と思えてきました

今回の作品も購入当時の解説から

「太公望は中国周時代の賢者。氏は呂、名は尚。魚を釣って沈思することを楽しみとしていた。時に西伯(文王)が猟に出ようと占うと獲るものは動物ではなく自分を補佐する人物とでた

そして、渭水のほとりでこの呂尚と出会い、喜んで師とした。これより、太公望は西伯を援けて王者の師となった。これより、太公望は西伯を援けて天下の三分の二を領し、ついで武王を援けて紂を破って周の天下となし、百余歳でなお王の師であった

太公望が江岸に釣糸を垂れる図は古来から好画材であった。海北友松、尾形光琳等の作品がある。

本作品は太公望を描いた作品の中でもかなりの優品。破墨山水で太公望を見事に表現している。

破墨山水とは定説はないが、山水画にて素地と白地を残して周囲に墨の地隈を施して白地そのものが物象を表現するように描くという意味であるという説がある。

その後、意味は少しずつ変化してきて、淡墨大体を描いてその上に濃墨を加えて仕上げていく方法に解されてきた。

本作品を狩野融川と断定できるのは印章のみである

落款の「了楽」の判断は後学によることとする。

波の表現された生地の表具も良い。小品ながら、大事にしたい作品のひとつである。」

今の日本政府にも太公望が現れないかね

足元をみつめるとうちの会社もしかり・・

狩野寛信:安永6年生まれ、文化12年没(1777年~1815年)、享年38歳。別号を青悟齋。

昆信(閑川)の子で、性格は豪爽であったという。門下には志村融晶、沖融門、関岡融山、長谷川融記、町田融女らがいる。

将軍徳川家斉の時に朝鮮王に贈り物として、近江八景を屏風に描くように依頼されたが、老中阿部豊後守にその画の金砂が薄いことを指摘された。寛信は、近景は濃くして、遠景は薄いものであり直す必要はないと主張した。それでも老中は直すように指示した。

寛信は憤慨し、よき画家というものは俗世間の要求に屈服しかねるといい、城を下る途中の輿の中で、割腹して果てた。

まことに豪爽としかいいようのない性格である。本作品も寛信のこのような性格を如実に表した作品。

太公望ですが、その後の活躍を考えると、いくら長寿とはいえ、釣りをしているところを周公にスカウトされたときはまだけっこう若かったはず・・・という考え方があるようです。

周公は自分を補佐する人物を獲、呂尚のほうは自分を取り立ててくれる人物を釣っていたのでしょうね

人材がいないと悩むより、人材登用をどうしていくかを考える時代でしょうね。

政治家が役人を苛めている時代・・己の立場だけ考えて人が憑いて来ないようなやり方はまずいですね。

徳というものを重んじる考えを改めて考えなくては