久しぶりに肉筆浮世絵の投稿です。浮世絵はあまり得意な分野ではありませんので、考察についての不手際があるかもしれませんが、ご指摘願えると非常にありがたいことです。

私もあまり浮世絵には詳しくありませんが、もしかしたら日本人は外国の方々よりも浮世絵については詳しくないかもしれません。洋画に浮世絵が与えて影響はゴッホ、ドラクロアに代表されるように非常に大きいものがあり、そのことから浮世絵については海外にも詳しい方は多いと思われます。

ただ、肉筆浮世絵となるとそうそう外国の方も詳しくないと思われます。浮世絵の究極は私は版画だとは思っていますが、一点ものという観点からは非常に希少価値のあるのが肉筆浮世絵です。

肉筆浮世絵は浮世絵ファンにとっては垂涎の的ですが、著名な浮世絵師の作品はそうそう入手できるものではありませんし、当然のことながら贋作が多く存在します。

本ブログでもいくつかの肉筆浮世絵を投稿しましたが、庶民の力強いエネルギーにあふれていることが大きな魅力です。

そのような肉筆浮世絵の中でも無落款のものは、贋作ということは確率的には低いので面白い作品があることがあります。ただ、いままで打ち捨てられてきた作品が多く、駄作も多いので美的判断が最重要視されます。

人物図 肉筆浮世絵

絹本着色 軸先木製塗 合箱

全体サイズ:縦1560*横380 画サイズ:縦800*横290

顔の描き方から国貞の影響、というか広くは歌川派の影響がみられるように思います。幕末から明治初期にかけての作品と推察されます。

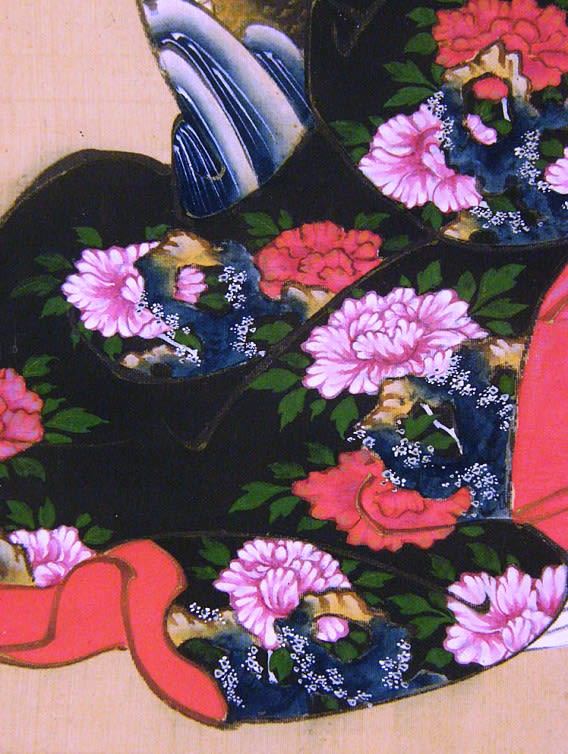

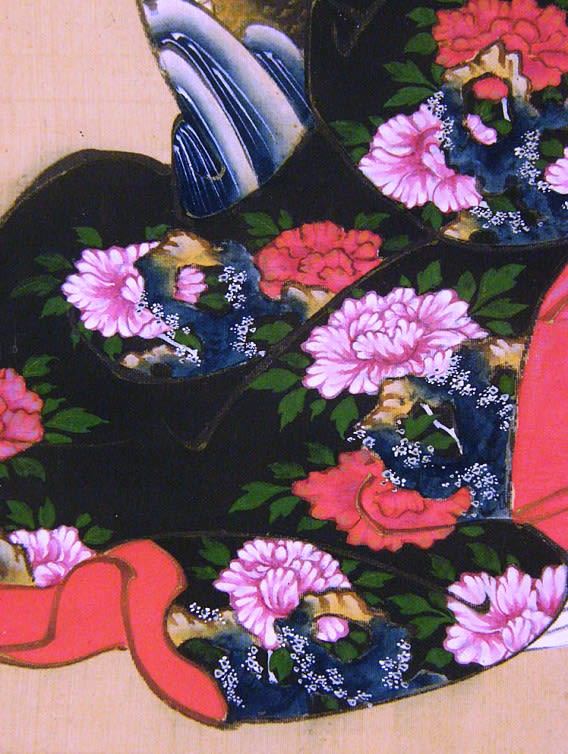

着物の打掛の柄の桜、鯉、牡丹の描き方が丁寧で無銘ではありますが、出来のよい秀作と思います。

無銘に後から落款を入れた贋作が多い中で、このような作品は貴重だと思います。下手の紙表具で、おそらく当時のままでしょうが、よく保存されていたものと思います。

家内曰く「作品の人物の髪型は大奥の女性の髪形です。元は京都からお輿入れした御台所やそれについてきた公家出身の女官が、「おすべらかし」にして垂らしていた髪を、笄にくるっと巻きつけて、いつでも公家女性の正式な髪型である「おすべらかし」に戻せるようにしていたもの。

ただし、絵の髪型は、後ろの生え際のところの「たぼ」を膨らませていないので、実際の大奥の女性というより、大奥の女性のイメージとして片はずしをつかった歌舞伎の女形かもしれません。

歌舞伎の女形では、「片はずし+赤い緋綸子」の着物に黒の打掛はいくつかあるパターンです。

いちばんメジャーなのは、『伽羅先代萩』の乳母、政岡の役のようですが、政岡は逆に、打掛の柄も、仙台藩伊達家の紋を連想させる雪持ち笹と決まっているようなので、政岡とは違うと判断されます。」という意見です。

ただの人物像か、はたまた歌舞伎の女形か???

著名な画家の作品をお金をつぎ込んで入手するより、無名、無銘の作品を集めるほうが愉しめる作品が集まるかもしれません。なにしろ贋作というものがありません。

私もあまり浮世絵には詳しくありませんが、もしかしたら日本人は外国の方々よりも浮世絵については詳しくないかもしれません。洋画に浮世絵が与えて影響はゴッホ、ドラクロアに代表されるように非常に大きいものがあり、そのことから浮世絵については海外にも詳しい方は多いと思われます。

ただ、肉筆浮世絵となるとそうそう外国の方も詳しくないと思われます。浮世絵の究極は私は版画だとは思っていますが、一点ものという観点からは非常に希少価値のあるのが肉筆浮世絵です。

肉筆浮世絵は浮世絵ファンにとっては垂涎の的ですが、著名な浮世絵師の作品はそうそう入手できるものではありませんし、当然のことながら贋作が多く存在します。

本ブログでもいくつかの肉筆浮世絵を投稿しましたが、庶民の力強いエネルギーにあふれていることが大きな魅力です。

そのような肉筆浮世絵の中でも無落款のものは、贋作ということは確率的には低いので面白い作品があることがあります。ただ、いままで打ち捨てられてきた作品が多く、駄作も多いので美的判断が最重要視されます。

人物図 肉筆浮世絵

絹本着色 軸先木製塗 合箱

全体サイズ:縦1560*横380 画サイズ:縦800*横290

顔の描き方から国貞の影響、というか広くは歌川派の影響がみられるように思います。幕末から明治初期にかけての作品と推察されます。

着物の打掛の柄の桜、鯉、牡丹の描き方が丁寧で無銘ではありますが、出来のよい秀作と思います。

無銘に後から落款を入れた贋作が多い中で、このような作品は貴重だと思います。下手の紙表具で、おそらく当時のままでしょうが、よく保存されていたものと思います。

家内曰く「作品の人物の髪型は大奥の女性の髪形です。元は京都からお輿入れした御台所やそれについてきた公家出身の女官が、「おすべらかし」にして垂らしていた髪を、笄にくるっと巻きつけて、いつでも公家女性の正式な髪型である「おすべらかし」に戻せるようにしていたもの。

ただし、絵の髪型は、後ろの生え際のところの「たぼ」を膨らませていないので、実際の大奥の女性というより、大奥の女性のイメージとして片はずしをつかった歌舞伎の女形かもしれません。

歌舞伎の女形では、「片はずし+赤い緋綸子」の着物に黒の打掛はいくつかあるパターンです。

いちばんメジャーなのは、『伽羅先代萩』の乳母、政岡の役のようですが、政岡は逆に、打掛の柄も、仙台藩伊達家の紋を連想させる雪持ち笹と決まっているようなので、政岡とは違うと判断されます。」という意見です。

ただの人物像か、はたまた歌舞伎の女形か???

著名な画家の作品をお金をつぎ込んで入手するより、無名、無銘の作品を集めるほうが愉しめる作品が集まるかもしれません。なにしろ贋作というものがありません。