大きな皿のような作品は実用的というよりも鑑賞用の作品として重宝するもので、当方でも意外に多くの作品を本ブログにて紹介しています。

磁器のような装飾的というより絵柄の少ない大きな陶器の皿というと備前焼や小鹿田焼などが思い浮かべますが、作家でいうと備前の作家らと浜田庄司、金城次郎、バーナードリーチなど民芸運動の流れの中で活躍した陶芸家がいますが、本日紹介するのは浜田庄司を師とした島岡達三の作品です。

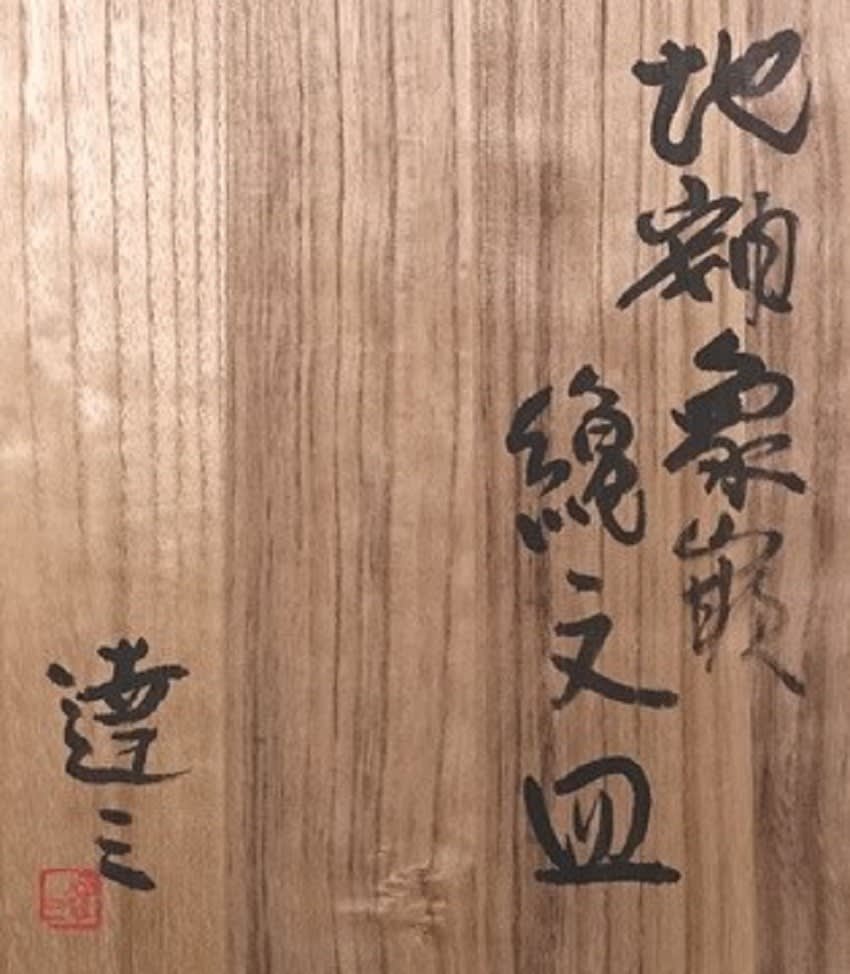

地釉象嵌縄草文皿 島岡達三作

共箱

口径400~405*高台径210*高さ75

島岡達三の大きな皿の作品は本ブログにもすでに数点を紹介しています。

島岡達三は1919年(大正8年)10月27日、三代続いた組紐師の父・島岡米吉と母・かうの長男として、東京市芝区愛宕町(現・東京都港区愛宕)に生まれています。

1936年(昭和11年)、もともとは文系が志望でしたが、技術者を優遇していたその当時の時代の風潮を懸念した父に工業系を勧められたため、東京府立高等学校高等科理科に入学し、そして1939年(昭和14年)には東京工業大学窯業学科に入学しています。しかしもともと美的な才能があったから進んだ道ではなかったため、どうしようかと思案した末に、学んだ科学的知識を生かせる釉薬に特色を持つことを思い立ち、また東工大在学中に日本民藝館を訪れ、濱田庄司や河井寛次郎の作品に触れ民芸の美に目覚め、また柳宗悦の民芸論に触れ鼓舞され、美的才能が無くとも優れた作品を生み出す事が出来る「民芸陶工の道」へと進むことを決意したようです。

東京工業大学の前身であった東京高等工業学校の先輩であった浜田庄司に学生の時分から益子に直接出向いて弟子入りを志願し認めらます。東工大在学中から浜田の元で体験入門をし、大学1年目の夏季休暇は岐阜県駄知で轆轤修行をし、2年目の夏は益子の「小田部製陶所」で修行しながら、浜田の勧めにより西日本各地の民窯を見聞して回ったようです。そして3年目の夏は沖縄の壺屋で修行する段取りを整えたが、この頃から日米関係の雲行きが怪しくなってしまい、中止し実現しなかったそうです。そして太平洋戦争の影響を受け、1941年(昭和16年)大学を繰り上げ卒業し徴兵検査を受け、翌年1942年(昭和17年)軍隊に入隊、更にその翌年の1943年(昭和18年)にはビルマに出征し、1945年(昭和20年)終戦を迎えます。その後、タイのナコーンナーヨック捕虜収容所を経て1946年(昭和21年)に復員します。両親と共に東京から益子に移住し、ようやく濱田への正式な弟子入りを果たすことになります。

浜田庄司の下での修行は、昼間は土作りや窯入れ作品の支度や登り窯周辺のありとあらゆる手伝いや雑用に充てられ、夜間になってから同じく濱田の内弟子だった瀧田項一らと共に作陶修行に明け暮れました。浜田の修行の内容は「肌で学び盗め」という徒弟制度であり、更に「学校で学んだ知識は一度捨てよ」「必要な知識は頭の根底に染み着いている」という禅問答に似た教えであり、その一方で濱田との会話では焼物や作陶論のみならず、人生論にまで及ぶ事もあったとされます。

3年間の浜田窯での修行の後、濱田の紹介により栃木県窯業指導所(現:栃木県産業技術センター 窯業技術支援センター)の試験室へ技師として入所し、粘土や釉薬を徹底的に試験研究しています。その一方で、濱田に付いて全国各地の博物館や大学へ赴き、古代土器の標本複製の仕事を手伝い、ここから「縄文」への傾倒が始まったとされます。

1

その後は日本のみならず世界各国で個展や出品、視察や作陶指導を行い、 更に陶芸のみならず、「益子焼の普及」に寄与すべく、益子焼に関する取材に応じたり、数々の論文や書籍を数多く著しています。そして益子焼については、「浜田庄司という雲の上の大将」がいて、あとは皆、気ままに作陶活動をしている、と評しています。

1964年(昭和39年)には日本民芸館賞、

1980年(昭和55年)には栃木県文化功労章、

1994年(平成6年)には日本陶磁協会賞金賞を受賞。

1996年(平成8年)の4月から6月まで、NHK教育テレビ番組「趣味百科」の「陶芸に親しむ」に講師として出演しています。

同年5月10日、「 民芸陶器(縄文象嵌)」で国指定重要無形文化財の技術保持者(人間国宝)として認定されます。

1999年(平成11年)には 勲四等旭日小綬章を受章した。

2002年(平成14年)には栃木県では初めてとなる「栃木県名誉県民」の称号が贈られました。

953年(昭和28年)、指導所を退所し、浜田邸の隣に築窯し独立しています。

初期の島岡は浜田と似たような釉薬、そして登り窯を使い作品を作っていたため自ずと「浜田庄司のコピー」が作られていたそうです。そして浜田と同じような「名も無き職人」を目指していましたが、ある時から浜田は島岡に対して、あくまで1人の個人作家として「自分の作品」を作るよう諭されてます。

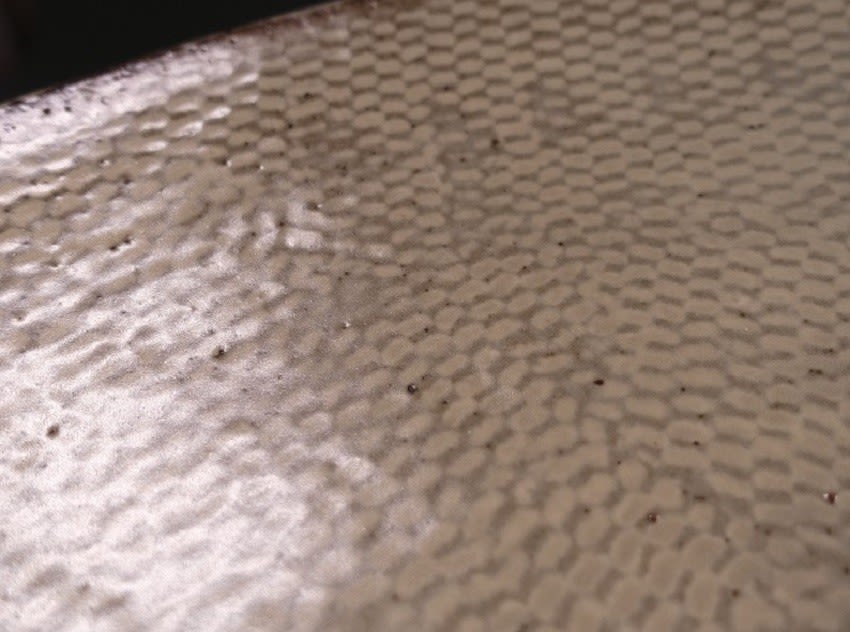

そして1950年代後半から1960年代にかけ李氏朝鮮時代の象嵌技法からも影響を受け、組紐師である父に組んで貰った紐を使い縄文を施し、更に象嵌を成していく、「縄文象嵌」の技法を修得します。

2007年(平成19年)、個展のための窯焚きを始めた11月13日の朝に倒れ入院。病床にあっても「焼き過ぎるな」と窯焚きを引き継いだ島岡桂にメモを届け、作品の写真をベッドの上に並べて選び、個展の段取りや会場のレイアウトまで細かく指示を出していたそうです。しかし、銀座の百貨店で開かれた個展に、初めて足を運ぶ事ができず、そして個展最終日となった12月11日、「盛会に終わりました」との報告を受けて安心したのか、力尽きるように容態が急変し、

急性腎不全により逝去しました。享年88。

同日従五位を追賜されます。

2016年(平成28年)8月8日、当時の天皇であり、現在の上皇明仁が「生前退位(譲位)」の意向を表明したビデオメッセージ「象徴としてのお務めについての天皇陛下のおことば」で、明仁の画面の右後ろに、島岡達三作陶による「縄文象眼と柿釉」の大皿が飾られています。宮内庁から明確な解答は得られなかったようですが、長女であり現在「島岡製陶所」専務を勤める筆谷淑子を始め、Twitterでのツイートなどで、多くの人々が「あの皿は島岡達三作陶の益子焼の大皿である」と認めています。

上皇明仁は1996年(平成8年)10月23日、半年前に人間国宝に認定されたばかりの島岡の工房を益子町に視察に訪れていたようです。その後、島岡は宮内庁にこの大皿を届けたという・・・。

上記に記したのが最新の情報のようですが、以下は前回投稿した時の記事の概要です。

********************************

以前にも島岡達三の大皿の作品についての投稿で記述しましたが、平成天皇陛下が、生前退位への考えを強く示唆する「お気持ち」を表明したビデオメッセージの映像において、陛下の後ろに映り込んでいた大皿について注目が集まりました。この作品は島岡達三の大皿でほぼ間違いないというのが、学芸員での見解が一致しているそうです。

ただし寄贈の記録があるわけではないそうですが、作品の特徴として縄目の模様があり、これは縄文象嵌と称される島岡達三によって考案されたものです。作品に縄目を施して色の違う土を象嵌する技法です。また、真ん中は柿釉で、益子焼の特徴ですから。島岡はあのスタイルの大皿をいくつも制作していりことからの推察のようです。

また島岡達三の師である濱田庄司の元を平成天皇陛下が訪問されています。詳しくはわかりませんが、そうしたご縁から、島岡とも交流があったかもしれませんね。

下記写真は「天皇陛下会見放送」(2016年8月8日放送)のもので向かって右に飾ってある作品が島岡達三の作品のようです。

島岡達三氏と現在の平成天皇陛下に直接の交流があったかどうか不明なようですが、栃木県益子町には、陛下ゆかりの場所「平成館」があります。元々は日光市に建っていた「南間(なんま)ホテル」を移築したもので、太平洋戦争終結を伝える昭和天皇の「玉音放送」を、皇太子だった陛下が聞いた部屋です。朝日新聞によると、「しっかり握りしめられた両手はかすかにふるえ、目がしらには涙があふれ光っていた」と、学習院軍事教官として立ち会った高杉善治さんが著書に記述があります。

さらに1996年(平成8年)に平成天皇・皇后両陛下は益子焼などの地方産業視察のために益子町を訪れ、この部屋で昼食をとっています。天皇陛下は疎開当時を非常に懐かしがったそうです。宮内庁総務課によると、上記のビデオメッセージを収録したのは御所の応接室であり、この大皿などは普段からこの部屋に置かれているものだそうですが、詳細な品名や作者などは「分からない」との回答だったようです。

********************************

上記の作品は本日紹介した作品とかなり似通ったデザインの作品となります。さらに本日はもう一点の作品を紹介します。

象嵌皿 島岡達三作

共箱

口径400*高台径203*高さ80

三代続いた組紐師であった実家の家業からヒントを得た作品に相違ないのでしょう。

1950年代後半から1960年代にかけ李氏朝鮮時代の象嵌技法からも影響を受け、古代土器の標本複製の仕事を手伝い、ここから「縄文」への傾倒が始まり、組紐師である父に組んで貰った紐を使い縄文を施し、更に象嵌と相俟っての技法・・・。

浜田庄司の下で使っていた地釉という釉薬を用いることによって見事な完結を得ています。

製作した大皿の数はかなりの数になったのでしょう。浜田庄司の大皿に数よりかなり多いと推定されます。

成型された技術も数段うまい・・。浜田庄司の下で成形の腕前も上げたものと推定されます。

浜田庄司のもう一人の門下生であった瀧田項一は、東京美術学校で出会った陶芸家・富本憲吉の紹介で益子の濱田庄司に入門しています。ただわずか約3年間の修業を経て福島県会津で独立し、瀧田項一は陶器ではなく、磁器の制作を追究し続けています。修業時代に日本民藝館で出合った李朝白磁に始まり、中国、朝鮮半島から西アジアまで各地で触れた古今の陶工の仕事を吸収しながら、自身の造形と文様を深化させています。

島岡達三の刻印は常に「タ」の字となっています。真似しやすいのでしょうが、贋作を見たことがありません。

数万円で当方では入手しており、話題性と見栄えからも島岡達三の大皿はお買い得でしょうね。

共箱の落款なども生涯を通してほぼ同じものです。

********************************

参考作品

なんでも鑑定団出品作 2016年1月12日放送

地釉象嵌縄草花文皿 島岡達三作

中島誠之助の評価(評価金額500万)

評:「名品。島岡達三は濱田庄司に弟子入りし、濱田とそっくりな物ばかり作った。そこで濱田が自分の独特のものを考案しろと諭した。それで作ったのが依頼品にもみられる「縄文象嵌」。

まだ生の土の上を、組紐を転がしていく。そこへコバルトを混ぜた白い土を埋め込む技法。依頼品の見込みには円い窓が六つあるが、その中に白泥と鉄砂で草花文を描いている。それを1300度くらいの高温で焼き締め、叩くとまるで磁器のようなカーンという音がする。箱に「地釉(じぐすり)」と書かれている。これは透明釉の中に磁器を焼く時のカオリンという土を僅かに混ぜ、それで全体を上掛けしてある。そのためしっとりとした柔らかさがある。これが島岡達三の焼き物の特徴。依頼品は生涯の傑作だと思う。」

********************************

当方でもっとも気に入っている作品が下記の作品です。大きさも申し分ありませんね。

地釉象嵌縄唐草文皿 島岡達三作

共箱

口径447*高台径*高さ103

なんでも鑑定団に出品されていた作品ともっとも近い技法の作品が下記の作品でしょう。こちらも本ブログにて紹介されています。

地釉象嵌縄草花文皿 島岡達三作

共箱

口径397*高台径*高さ83

なんでも鑑定団にて説明されている「地釉(じぐすり)」を使ってるようです。説明のように「透明釉の中に磁器を焼く時のカオリンという土を僅かに混ぜ、それで全体を上掛けしてある。」、そのためしっとりとした柔らかさや渋みのある独特な作風に仕上がっています。