以上、編集途中です!

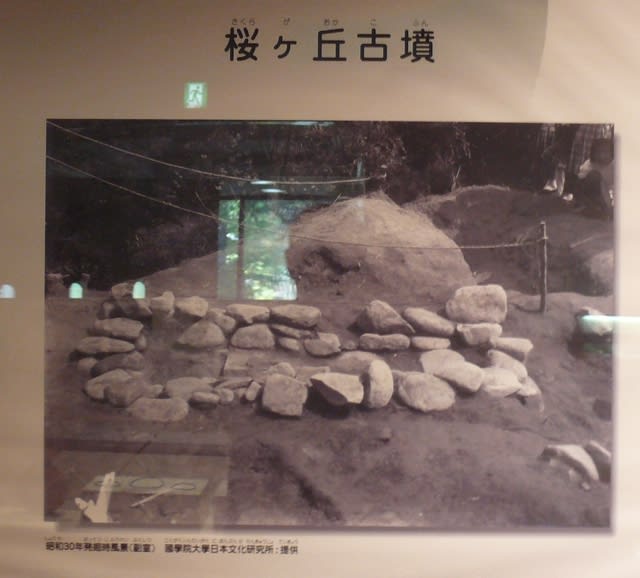

2023年10月27日(金)、長野県2泊3日の旅の最初の見学場所は、松本市立博物館付属施設・松本市立考古博物館(長野県松本市中山3738-1)。車を駐めた駐車場から建物と建物間を歩いて玄関に着きました。

縄文時代

(上)釣手土器 (下)土偶装飾付土器(エリ穴遺跡)

百瀬遺跡出土土器

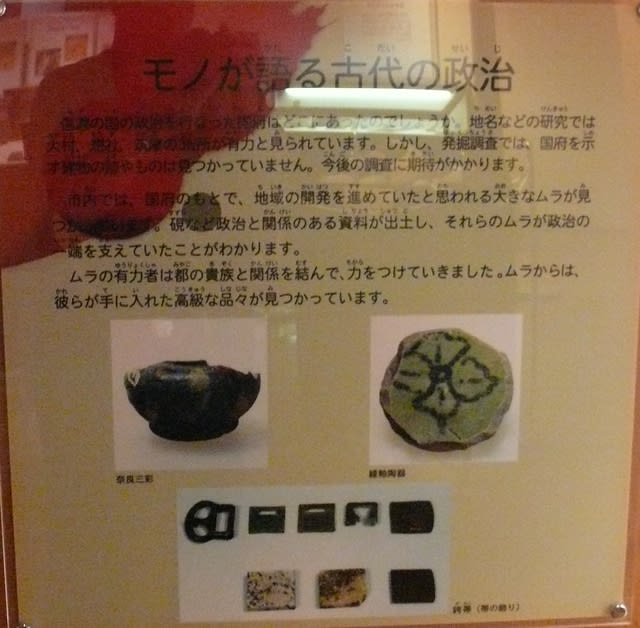

(上)壺・高坏(たかつき)・手焙形土器(弘法山古墳・古墳時代):弘法山古墳は、長野県内で最古の古墳と考えられています。この土器は、底に穴があけられていて、埋葬が終わった後に古墳の上で行う儀式で使われたものだそうです。

2023年10月27日(金)、子ども達3人(長女、次女、長男3人とその連れ合い)が案内してくれるというので、長野県の古墳や考古博物館、上田城などを見学する2泊3日の小旅行に行ってきました。

東北新幹線で大宮まで行ったら、1階の新幹線ホームに埼玉県在住の長女が出迎えてくれました。乗り換えのため、大宮駅地下の長野駅行きの長野新幹線ホームまで送ってくれるという。私たちは長野駅の一つ手前の上田駅で下車です。長女は長野経由で小布施まで行くというのでここでお別れです。私が「軽い認知症」だというので気を遣ってくれたようです。

この上田駅で横浜市在住の次女夫婦がマイカー(トヨタのワンボックスカー)で出迎えてくれました。

わざわざ横浜から車で来て、長野県内を案内してくれると言うのです。

最初の見学場所は松本市立考古博物館です。はるばる「松本市」まで車で移動です。

下は、10月29日の撮影した上田駅の植え込みに植栽されているシャリンバイ(車輪梅)などの写真です。

2023年10月26日(木)、埼玉県在住の娘から牧野富太郎さんが描いた「コウシンソウ(庚申草)」を印刷した葉書が送られてきました。この花は、未だ出していなかったようなのでアップすることにしました。ありがとう!

コウシンソウ(庚申草):タヌキモ科 関東地方北部の山地の湿った岸壁に特産する多年生の食虫植物。花は薄紫色で横向きにつき、6~7月に咲く。花の後に花柄が伸びて反り返る。和名は栃木県庚申山で発見されたことによる。本図は富太郎の植物画にしては珍しく背景が塗られている。 日光の自生地ではコウシンソウの生える岸壁が黒味を帯びている事があり、この情景を描いたものと思われる。

三才ブックス発行「牧野富太郎の植物図鑑」より