Nikonf F4s つちのこカメラ

私が15年前に主力機種でつかっていたF4sMD付です。

F4は単体でもMDが付いていますが、プロはニッカド電池をつけてMDの性能を上げて使います。私のF4は単三6本使います。

プロが普通に使っていたので傷だらけです。

プロでは当たり前ですが 、年2回以上Nikonのサービスステーションで整備して使っていました。

整備代はあっという間に新品の値段を超えます。だったら新品をそのたびに買えばいいじゃないか、と思われますが、新品を買ってもどちらにしても整備には出します。それくらい使います。

カメラの傷はグリップのところとペンタプリズムの所です。

F4は中途半端なカメラだという方がいるけど、とんでもない、デジタル操作が主流の中、アナログ感で使える唯一のオートフォーカス・カメラだった。

これ以後、私は仕事から遠ざかったのでF5は使いじまいだった。各操作が早く確実になったのは事実で、F5が良いというカメラマンは多かった。おそらく仕事を続けていれば、そう思ったことでしょう。でも、十分この時代を代表するカメラです。

キャノンのF1が操作も全てデジタルになったのとは対照的です。

露出をオートで使うにもマニュアルで使うにもダイヤルひと操作です。

カメラを握ると、にぎった手の下をぶつけるとグリップの下が傷だらけになる。

上をぶつけるとファインダー・プリズムのところをぶつける。

ところが、その部分が今までのプロが使うカメラ以上に丈夫に作ってある。かなずちに使えそうだった。

だから、ぶつけてもぺこっと凹むんじゃなくて傷になります。おそらくこの部分のダイキャストは超分厚いのではないか。特にペンタ部分はチタンと聞いているが、同じチタン製のF3のファインダーは凹んだから、F4のはチタン板じゃなくダイキャストに近い造りだと思う。

F3は良かったけど、さらにF4を私は信頼していた。

アマチュアーの方のカメラ談義は読み物として面白いけど、なんだかなーと言う感じです。ツールとして見ているのではなく、愛でる所有物と言うことなんでしょう。だったらスペック性能が高くてきれいなデザインが良いでしょう。

F3と違うところはいくつもあるが、ペンタをはずすのが上に抜けるのではなく、スライドしてはずすようになった。

F3は雨に強かったが、 砂嵐には弱かった。砂漠のような所で風が吹きすさぶと、そりゃ精密機械のカメラ、特に電気カメラはひとたまりもなかった。F3では砂がファインダーから入り込んだのを、F4では入りにくくした。

スポーツ撮影の野外では土砂降りの雨の中で、タオルの水を絞りながら使ったものです。人は雨宿りしているけど、カメラは土砂降りの雨に放置してあった。フィルムに水滴が付くことだけ気を付けていた。雨よりも悪条件はパウダーのような砂と、砂漠地帯の乾燥です。モータードライブで巻き上げたり巻き戻し時に静電気が発生するのだ。そんなときは濡れたタオルをカメラにかけておく。

濡らしておくなどカメラの扱いには書いてありませんから~~~。砂は電気接点をダメにします。予備にマニュアルカメラを持って行くしかない。水よりたちが悪い砂です。

バックのグリップもこれで十分。

MDが外付けというのが現代的じゃない。昔のモーターが弱かったから、電圧を上げる必要があったんですね。

最近のモーターの進歩、ほとんどが磁石の進歩なんですが、すごいものがあります。

頭でっかちの感があります。

ダイキャストの出来が良い。とにかくペコンと凹むことのないカメラです。かなづちにも使えるくらいの硬さです。

適度にグリップが大きくて、にぎりやすい。

バッテリーケースは、これより大きなもの、小さいものがあったが、自分にはこの大きさ容量で十分だった。

カメラ操作は絞り、シャッター、フィルム感度、ピントだけだと思うがそれがアナログでできるのがF4の良いところ。

キャノンは、この時代にすでにボタン操作になっていた。

ボタンがいいかダイヤルがいいかは、好みの問題ですが。

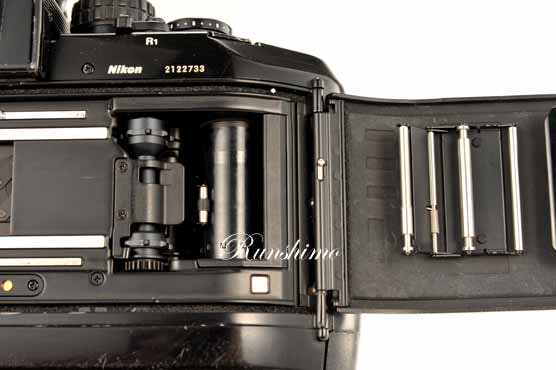

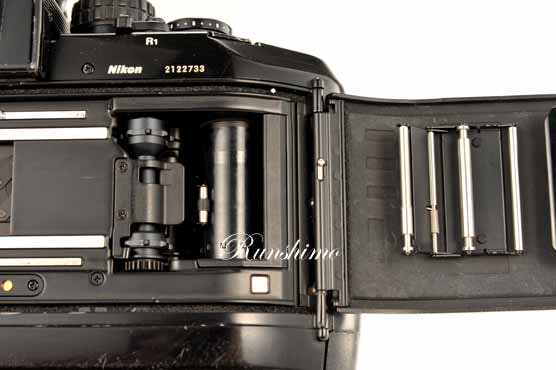

F3から進歩したのが、フィルムのオートローディング。

便利な機構ですがやり直すことが多々ありました。フィルムが上手く入らなかったらわかりやすいのも良い。

プロ用機材はロックが多いのが特徴ですが、報道用には反対にロックを取り去っていました。サービスステーションではずしてもらっていました。

キャンはこの20年前からオートローディングを開発していました。おそらくそのパテントの都合でNikonは使えなかったのかな。

1970年代のキャノネットにも付いていましたからね~~~。

左の2つづつある接点はDXコードと呼ばれる、フィルム自動感度設定です。

でも自分は手動で感度設定していました。

シャッター幕はチタン製。1/8000が使えるのは、すばらしい威力でした。アマチュアーの方はこんなもの使わないというかもしれないが、プロはこのスピードを良く使っていました。

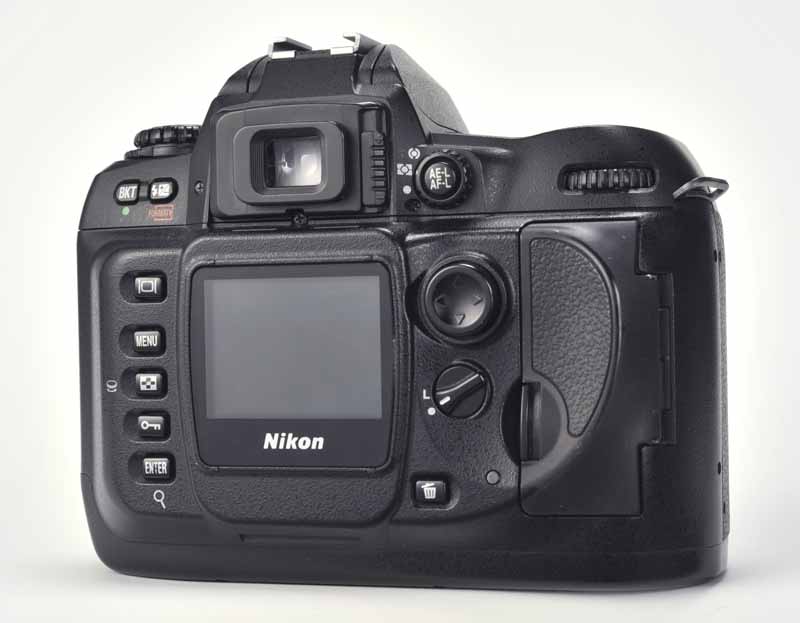

F4独特のダイヤル操作が集中しています。

これが使いやすいの~~~!

見た目に一発でどういう設定にカメラがなっているか見えます。ファインダーをのぞかなくてもわかるのは良い。

この時代、プロのカメラがキャノンに食われていくのだが、それはオートフォーカスのスピードがキャノンに一日の長があったから。キャノン・レンズに内蔵した音波モーターの威力は素晴らしかった!。

オートフォーカスの精度は地味なNikonらしく遅かったがキャノンよりは正確だった。今でもその傾向はある。キャノンのオートフォーカスは早いけど、精度が怪しいことがたまにある。その点でNikonは正反対なのだが、動作の派手なキャノンにシェアーをくわれた。

このF4と似た操作方法だったのNikon401という安いカメラ。これが使いやすいのだが、オートフォーカスの遅さで人気が出なくて、反対にわかりづらいという評判だった。私は401は性能さえ良ければ実に使いやすいオートフォーカスカメラだと思っていた。Nikonのオートフォーカス技術が未熟だったので、設計は良かったがダメカメラになった例だと思う。

報道的な使い方では、私はAの絞り優先かPのプログラムを良く使っていた。

露出の補正は目の前に大きくあるので見やすい。

スタジオ撮りではマニュアルで使います。ストロボ同調が1/250と高速なのもいいところ。レンズシャッターのように、ストロボの光量と外光のバランスを取りやすいのだ。

これが、この時代のNikonの良いところだ。

FE3なども高速同調ができた。実に地味なスペックなんですが、そこがプロが使っていた理由でもある。

それと壊れないという信頼感も大きい。カメラのスペックではキャノンに劣るところがあったけど、信頼感は一枚上を行っていた。キャノンは目に付くスペックが高いのです。そこがキャノンらしいところ。

露出の測光方式の切り替えです。

感度設定と巻き戻しレバーR1をやりながらR2を押すと、フィルムが巻き戻されます。べろだしストップという機構もあったけど、私は全部巻き取っていた。

フィルムがパトローネからちょこっと出ていたら、新品フィルムと間違えるでしょー。

ファインダーの横の小さなレバーはアイピースシャッター。

無駄な機構そのいちです。

ジャーん

何かでふたすりゃいいのだけれども、付けろという人がいるんだろうなー。コストに影響があります、値段が高くなっても良いということですね。

ファインダーは左横のレバーをつまんで後ろに引くと外れます。いかにも精度がよさそうな感触です。

こんなことをするから値段が高くなって、精度、丈夫さにも影響がでる。

私が使っていた2つのファインダー。

ウエストレベル・ファインダーは走っている車から車やバイクを取るときに便利でした。ファインダーをのぞけない状況が多々あるからです。

コンパクトで一つ持っていると便利でした。

ウエストレベルファインダーは開くと全体が見え、ルーペ内臓なので小さなルーペで拡大して見ることができます。

それほど頻度は少ないけど、プロの必需品でしたね。

ルーペが見えます。

オートフォーカスでルーペを見ないほうが多かった。

ファインダーで全体を見てシャッターを押していた。あとはF4まかせ!

あまりかっこよくないなー。

2眼レフのような感じですね。

キャノンのこの時代のF1は、ファインダーが外れなくなっていた。95%の撮影状況で良ければOKという考えですね。Nikonはとりあえず100%を目指していました。

そこが大きな違い。

グリップとMDをはずすと、若干小さくなる。

この状態でグリップだけ付けて、電池4本でもMDで撮影できます。

単三だったか単四だったか忘れた。私の使い方には、物足りなかったので別体のMDを付けた。

結構複雑な設計ですね。ダイキャストも丈夫だし重たくなるわけだ。

MDのセット。グリップに3本、下に3本の単三が入ります。

正面から。

後ろから。

左のランプは見たことないけど、バッテリーチェックだと思う。

私はもうF4やフィルムカメラは使いません。使う気がしないというのがほんとのこと。

フィルムの難しさを知っているからで、しかもデジタルでできないことはない。明らかに劣っているシステム(フィルム)を使う人の気が知れない。ノスタルジーであれば認めます。人はパンのみに生きるわけじゃないから、、、。だからといってフィルムの味を利用してというのは、何か間違っていると思う。フィルムには味という劣ったものがあるだけ。それはデジタルで味付けをすればよいだけのこと。

そもそもフィルムからデジタルへ移行したのは、銀塩の浪費ができないからです。限られた資源を浪費してはいけないというのでデジタルが開発された。

結果、写真がカメラから電話に組み込まれるようになり、コンパクト化が進み、機械の眼というのが一般的になった。知らないうちにカメラがそこいらじゅうにあるようになったのです。

良いいか悪いかは別問題ですねーーー。

私のフィルムカメラ最後の機種といっていいF4です。

ペンタックス67はその後も使っていましたが、7年前ぐらいに、それもデジタルカメラにチェンジされました。コマーシャルフォトの1ページ広告原稿をネットで送るようになったからです。

ネット(通信革命)がフィルムを駆逐したともいえます!

Nikon F MD ①の記事は

http://blog.goo.ne.jp/photostudioon/d/20080224

Nikon F3p MDの記事は (F3本来の姿です)

http://blog.goo.ne.jp/photostudioon/d/20080919

Nikon FM ポラボディーの記事は (プロ専用ボディーです)

http://blog.goo.ne.jp/photostudioon/d/20070804

Nikon FE2 の記事は (ベストセラーでした)

http://blog.goo.ne.jp/photostudioon/d/20080510

Nikkorex Fの記事は

http://blog.goo.ne.jp/photostudioon/d/20090530

Nikkorex 35の記事は

http://blog.goo.ne.jp/photostudioon/d/20060223

NikonD100

http://blog.goo.ne.jp/photostudioon/d/20130428

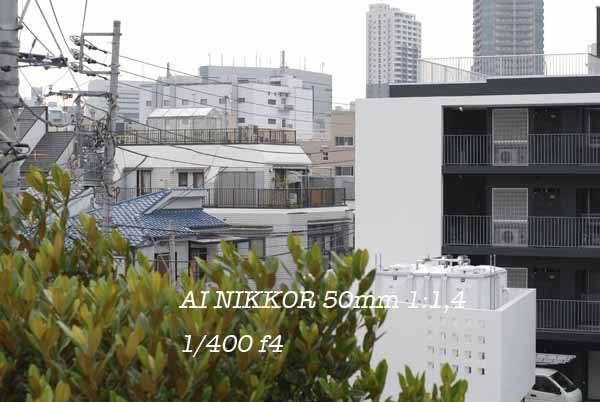

ニッコール24mm、28mm、トキナー28mmテスト

http://blog.goo.ne.jp/photostudioon/d/20091210

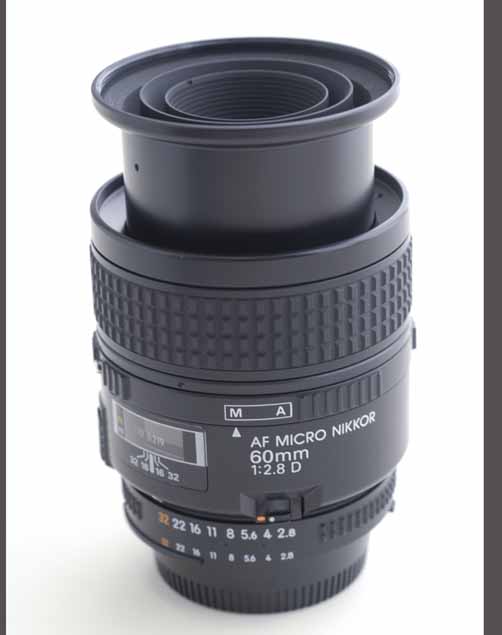

ニッコール50mm、マクロ55mm、マクロ60mmテスト

http://blog.goo.ne.jp/photostudioon/d/20110710

ニッコール135mmF2、F3.5 ソリゴール135mmF3.5テスト

http://blog.goo.ne.jp/photostudioon/d/20090805

Nikon D5300

https://blog.goo.ne.jp/photostudioon/e/90f6ee141db8fa119081fe775455142f

Nikon D700

https://blog.goo.ne.jp/photostudioon/e/e54308fb8d569a17163741ceba84613d

Nikon D40x

https://blog.goo.ne.jp/photostudioon/e/06b238a05f744cbd25aea3b867258822