つちのこカメラ16②

Nikon F MD の追加記事です。使い方や機構を詳しく解説しました。

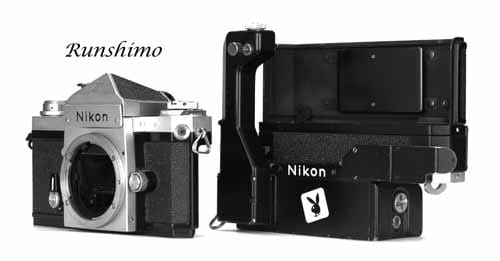

NikonFを語る記事は多いけど、FのMD付はあまり見かけません。プロカメラマンが実際に使っていたのはMDをつけていたから、これ抜きにはFの全貌は語れません。

モータードライブが珍しかったころです。

Fの時代のカメラは角ばったものが多かった。その中でもFは特別にカクカクだった。

手にもつと指が痛くなるくらい角ばっていた。

MDのグリップに指が挟まって痛いぐらいだ。よく怪我しなかったものです。

端正な姿ですが、MD付はメカニカルを前面に出していた。

ビスなど当たり前に表面に出ていた。

上がFの本体で、真ん中下のパーツがMD本体。下にあるグリップと一体なのだが、その部分は単三電池のケースです。

直結バッテリーケースと言っていた。

バッテリー別体ケースも確か製品としてあった。 ただ別体ケースはコードでカメラ本体を結ばなきゃいけないので、一般的とは言いがたい仕様でその方が初期の設計なのだろう。

ビスやらリベットが表面にあって、実に今見ると原始的なマシンです。

これが、40年前、エッポメイキングな、時代の先端を行ったカメラ。

シャッターボタンや切り替えスイッチ、コンセントなど、、、家電のパーツじゃないの!

マイクロスイッチがMDには2個使われていた。

直結バッテリーはMD本体にいろんなパーツを介して電気を供給している。

直結バッテリーと言うことは、コードで連結するバッテリーもありました。

それはポケットにでも入れるのかな?

サイドにある白いスイッチは、Cがシャッターの連続でSが一枚切りの切り替え。

一番下にあるコンセントは結線するとシャッターが落ちます。簡単に長いコードのシャッターが作れました。

底を見ると、右から裏蓋をはずすロックノブ、電池室の蓋、

三脚ネジ、直結バッテリーをMD本体への取り付けネジです。

三角形のトンがリがFのあかし。

キャノンのF1も尖がり頭でしたね。

シャッターボタンは建て増ししています。この建て増しシャッターの感触がよかった。

コットってシャッターが落ちるんです。

三角形のプリズムをはずしました。

ファインダースクリーンはF2と共通。プリズムはどうだったかわすれました。

スリットがきっていないので水や砂には弱いでしょう。同じような設計のF3のファインダーに細かい砂が入って、見える視野が楕円形になっていたことがあった。水は意外に入らなかったが、サラサラの砂には弱かった。砂に弱いのは接点の多いMDも一緒です。

貧乏だったので、なけなしのお金をはたいて買ったNikonFです。

そのご仕事に使うようになってMDを購入。15年は一線で使っていました。

倉庫から出してきたので梨地が汚れたまま。拭いたらきれいになった。

キレイニしてから撮ったらよかった。

MDは使いにくかったですねー。

フィルムチェンジは悩ましい作業でした。

裏蓋をパカーンと外さなきゃいけないのだもの。外でのチェンジは、雨でも降っていたらたいへん。

ただし、機械的には丈夫だった。カメラが水没してもダイジョーブ。今の電気カメラには考えられないことです。

本体のシャッターとMDのマイクロシャッター(マイクロ接点)。

本体はそれなりの感触ですが、MDのはただのスイッチです。

ただ、、、タイムラグは恐ろしく少ない!

それは動体写真のプロには戦力になりました。

タイムラグは、、カメラによって違うので、0.1秒の遅れは問題外、0.01秒の違いがプロにはわかります、、、。

MDについているつっかえ棒は、文字ドウリつっかえ棒。

接点が複雑で、FP、FX、MXといろいろ。フラッシュからストロボへの過渡期なので 仕方ないでしょう。

シャッター、巻き上げ周りはNikonMシリーズのままですね。

Mシリーズを一眼レフ化したのがFだから、、、。

このパーツもMシリーズと同じ。

正面から見ると逆テッパーがついている。

アクセサリーシューをつけるようになっているが、巻き戻しノブが使えなくなるので、、、どーなの?

このシンプルなファインダーのほかに、露出計内臓のフォトミックファインダーがあった。

MDを外すと、ただのFに戻ります。

MDを連動させるには底の改造が必要でした。

オリンパスペンと同じフィイルムチェンジ方法です。

良いわきゃないと思うが、、、。

キレイな設計です。

当時の考えられることを全て注入したカメラでした。

これが時代のエッセンスなのです。

直結バッテリーを外して、電源をコードでつなげばMDは使えました。

35mmカメラなのでこれが本来の姿だとは思いますが。

下のスイッチ類は切り替えとシャッターボタンとフィルムカウンター 。

フィルムの巻き戻しは手動だった。

カメラ本体とMD部はこんな形で分離します。

フィルム裏蓋がMDについていくのだから、ナンともおかしな形です。

後側のMDを見ればわかりますが、建て増し状態なのがありあり。

設計の最初からMDは考えていただろうが、Mシリーズを母体にしているので このスタイルになった。

MD本体と直結バッテリーのセット。

さらに分解すると、後ろがMD本体で前部分がバッテリー部。

バッテリーは単三電池を8本です。右端のパーツは無理やりMD本体に連結するパーツ。

接点があちこち多くて埃でもついたら即止まります。

どうなっているかと言うと、、、。

原始的なメカなので、雨などには強かった。水没しても乾燥して接点を復活させれば動き出しました。

雨の日には隙間はビニールテープでぐるぐる巻きにします。

そうすれば、ケッコウな雨でもカサをさしながら片手でモータースポーツを追っていました。熟練度が要求されますが、、、。

MD本体です。

これだけだと実にあっさりしたパーツ。

今日のモーターや電池の発達は目覚ましいものがあります 。

細かなパーツを介して連結します。

この平行ジャックなど、、、家電そのものでしょう。

アップで見ると歴戦のツワモノの感があります。

F本体とMD本体の組み合わせ。

これだけだと、けっこうスマートでコンパクト。

あまり見かけない姿(セット)です。

左のボタンがシャッターをSとCとロックに切り替えるもの。

マイクロスイッチです。

右はフィルムを入れたら自分でカウンターをセットします。

長巻、短めのフィルムなど自分で入れる人がいますから。

Hで毎秒4駒が限度。

私は自動巻上げと考えて使っていました。スポーツでは、いくらMDでも連続シャッターは無意味だったんです。

連続してピントは追えません。今のオートフォーカスだったら意味はあります。

今でも単三電池を入れれば、完全動作します。

チタン幕のシャッターがバウンドするので、外ではムラができますが、ストロボ撮影では全くOK。

私の大事な記念のカメラです。

Nikon D5300

https://blog.goo.ne.jp/photostudioon/e/90f6ee141db8fa119081fe775455142f

Nikon D700

https://blog.goo.ne.jp/photostudioon/e/e54308fb8d569a17163741ceba84613d

Nikon D40x

https://blog.goo.ne.jp/photostudioon/e/06b238a05f744cbd25aea3b867258822

Nikon F4 MD

http://blog.goo.ne.jp/photostudioon/d/20140113

Nikon D100

http://blog.goo.ne.jp/photostudioon/d/20130428

Nikon F MD ①の記事は

http://blog.goo.ne.jp/photostudioon/d/20080224

Nikon F3p MDの記事は(F3本来の姿です)

http://blog.goo.ne.jp/photostudioon/d/20080919

Nikon FM ポラボディーの記事は

http://blog.goo.ne.jp/photostudioon/d/20070804

Nikon FE2 の記事は

http://blog.goo.ne.jp/photostudioon/d/20080510

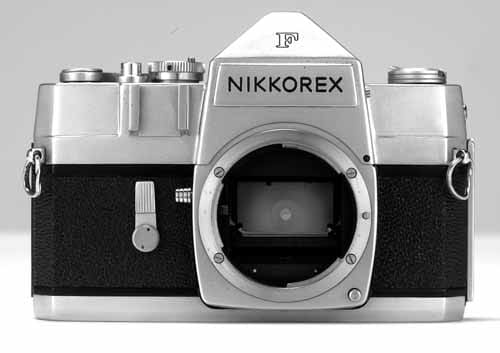

Nikkorex Fの記事は(50年前の機種)

http://blog.goo.ne.jp/photostudioon/d/20090530

Nikkorex 35の記事は(レンズシャッタの一眼レフ)

http://blog.goo.ne.jp/photostudioon/d/20060223

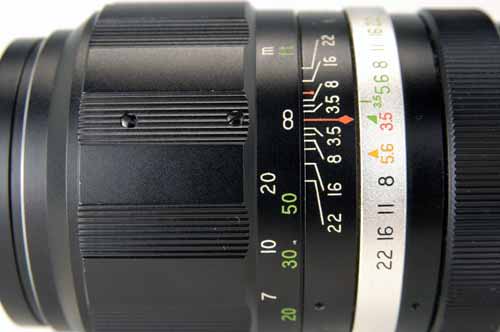

ニッコール24mm、28mm、トキナー28mmテスト

http://blog.goo.ne.jp/photostudioon/d/20091210

ニッコール50mm、マクロ55mm、マクロ60mmテスト

http://blog.goo.ne.jp/photostudioon/d/20110710