串田 孫一先生は、(1915年11月12日-2005年7月8日)日本の詩人、哲学者、随筆家です。1938年に処女短編集を刊行してから、著作は膨大な量に上り、山岳文学、画集、小説、人生論、哲学者、翻訳など多岐にわたりました。

登山家で尾崎喜八と山の文学誌「アルプ」を創刊、FMラジオでは「音楽の絵本」でパーソナリティを務めました。先生の横笛は有名で、奥様のピアノで演奏されたりなさると聞きました。フランス哲学研究やパスカル小論、パスカル瞑想録評釈など沢山のご本を書かれて、お優しい先生の何処からそのエネルギーが湧いてくるのかと思いました。

私の撮影したぼけた写真を見て、当時のカメラを思いだしました。

カメラはニコンSですが、露出計もなし、フラッシュもなし、学校の屋内の明るさで何とか撮れた写真です。フラッシュはあるのですが、大きくてプロの男性が使うようなもので使ったことはありません。

でも先生がにこやかにカメラに向かってくださり、又壇上の先生と我が家のバラを横から写し、貴重な思い出の画像が残っていたことを幸せに思いました。

娘が千代田区の中学生だった時、PTAで、哲学者の串田 孫一先生の講演会が開かれました。準備から進行を広報の委員がし、委員だった私は、自宅のバラの花を持って行き壇上に飾り、お帰りに差し上げました。

先生から、薔薇の花の絵を描いた色紙と、もう一枚先生の詩を書いた色紙がお礼に送られてきて、先生のおやさしいお心に私は感激しました。

その後先生の絵の個展などのご案内をいただき、何回か直接お会いしてお茶の飲んだりお話をさせていただき親しくさせていただきました。

義母の参加する谷津のバラ展では、一輪花から、盛り花の部、有名人の選んだお気に入りの花の部などあり、1967年の秋に、主催者に頼まれて、私は串田 孫一先生に有名人の選ぶバラの審査においでいただきたくお手紙を差し上げました。

そしていただいたお返事は便せん2枚に、ご丁寧な美しい字で、お断りのお気持ちが綴られていました。

「・・・・・・その採点の相手が、花であればそれは一層辛いことになるでしょう。これは

花の審査がいけないという意味ではなく、私個人としてはどうしても出来そうにありません。……せっかくのお招きで失礼とは思いましたが・・・・・・・・

だんだんケチな弱虫になりますので、審査に落ちた花を見ると泪がでて、みっともないことになりそうです。………お目にかかれる機会が近いことを願っております。・・・」

バラに夢中になった義母は、定期的にバラ園芸のプロのSさんに手入れに来てもらい、ついに写真のような柱まで立てて、庭の光景は不細工になってしまいました。

コンテストに出すバラの中に、強い太陽が当たるとメラニン色素がでて、シミがでる花があるので、それを防ぐために、柱を立て屋根を付けて、黒いかんれい紗をかけるのです。

もともと日本庭園で花壇のなかった庭が、父の亡きあと母の好きなようにたくさんの木や花が植えられ、植木屋さんを嘆かせていました。写真の画面に入らない手前左に大きな池があり大きな石と岩でできた築山があります。

1968年には、ガーデンライフ(誠文堂新光社)の編集長が引率する「世界の有名バラ園を訪問」のツアーに参加、9人の参加者の中で68歳の義母は最高齢で、イギリス、フランス、オランダ、ベルギー、スイスなど名園を訪問したのです。

1968年は1ドル365円で、海外持ち出しは、15万以内と厳しく決められていました。

当時68歳の女性は、老人扱いで、皆さんに大変優しくしていただき、バラのお陰で、ヨーロッパのすべての素晴らしさを満喫したのです。

1913年生まれの先生は、東京都立園芸学校を卒業し、1937年(昭和12年)に24歳で世田谷に「とどろきバラ園」を開園、薔薇の生産と育種を始めたのです。

1957年に京成電鉄の依頼で、谷津遊園のバラ園を造園、59年には京成バラ園芸が創業され、研究所長となりました。

世界中のバラの育種家と知己となる一方香りや花の色の研究に取り組み、2000年に永眠されるまでに、108種の新種を創出されたのです。

義母と私が八千代農園の先生をおたずねしたとき、新種ができるまでのご苦労をお話くださいました。理想を描いて交配して花をつけ手も良いものはできず、3年くらいで全部抜いて捨てると仰って、畑の300株以上ある株を指さされました。

有名なバラたちの誕生は容易なものではないものとつくずく思ったものです。

先生はこれから音楽会に行くので急ぐと仰り、私の車に先生をお乗せして、スピードを出して最寄りの駅まで走った記憶があります。

バッハを聴くのですと仰り、先生の豊かな御心と感性を感じたのでした。

40年も昔のことを、ルドゥテのバラが思い出させてくれました。

先生の作出されたバラが世界のバラ界でたくさん受賞されたいたことも,今頃知ったのです。

先生と義母と左に私

先生と義母と左に私

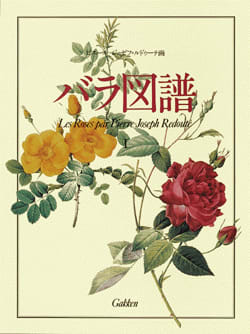

学研で発行されたバラ図譜の説明に、「図版解説は、日本のバラ研究の権威・鈴木省三氏とかいてありました。

私が10本のバラを育ててコンテストに出したのは1956年のことで、その後、義母が夢中になり谷津バラ会に入会、庭の芝生をはぎ、松の木まで切りとってバラの株数は増え、100株以上が庭を彩りました。

義母は毎年のコンテストに出品して良い成績をとりたく努力したのです。

毎週の消毒、肥料入れなど労働は嫁の私です。

谷津バラ会では講習会がたびたび開かれ鈴木省三先生のご指導のもと、会員たちの熱心さはすごいものでした。

鈴木先生と義母と私の3人の写真がありましたので、私をトリミングして載せてみました。

日本では学習研究社が、大英博物館の協力を得て、1988年に刊行、瞬く間に売れたそうです。

芸術性の高さ、写実性に優れ、再販を望む多くの声に答えて、後に完全再販されました。

1巻は192ページで28,000円、2巻は188ページで28,000円です。