『(1)落ちる水、(2)照明用ガスがあたえられたとせよ』

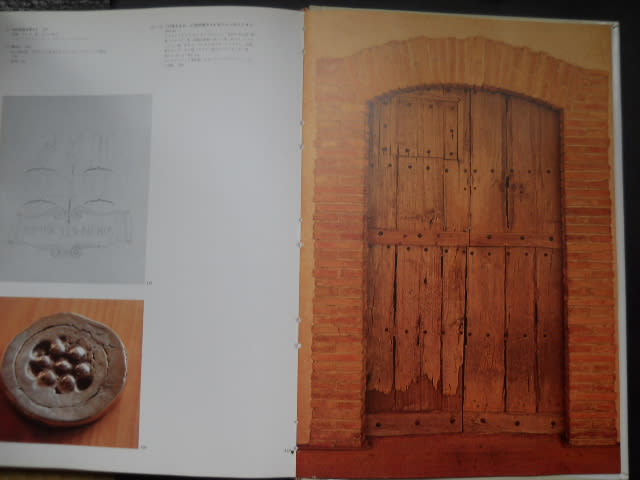

写真の木の扉が作品なのではなく、その中央上部にある二つの穴(鋲を抜いたあとの穴(この写真ではまだ鋲を抜いていない)に眼をあててなかを覗くというのが仕組みである。これも遺言によって中の写真は公表できないことになっているが、眼に入るのは枯葉の敷きつめられた上に右手にガス燈を持った一人の裸婦であって、そのポーズが前作なのである。顔は見えない。遠景には森戸池と空が描かれていて、池からは一本の滝(タイトルと関係している)が落ちている。すべては白昼のように明るく、これまた謎めいた光景というよりほかない。

(『デュシャン』解説・中原佑介/新潮美術文庫より)

この古びて閉じられた期の扉の鋲の穴から覗き見る光景が『(1)落ちる水、(2)照明用ガスがあたえられたとせよ』であるという。

真意が判明することへの恐れ・・・だから、遺作として残したのだと思う。

神は「光あれ」と言われた。すると光があった。

「水のあいだにおおぞらがあって、水と水とを分けよ」。(『創世記』第一章)

照明用ガスとは、光(気体)のことであり、水は空から落ちてくる水である。

この始まり、この原初を「あたえられたとせよ」と、言っている。「あたえられた」のではなく「あたえられたとせよ」と含みのある表現をしている。

第二章にある「地から泉がわきあがって土の前面を潤していた。主なる神は土のちりで人を造り、命の息をその鼻に吹きいれられた。そこで人は生きた者となった。」(略)「ふたりとも裸であったが、恥ずかしいとは思わなかった。」

覗き見る女の裸体(大股開きの性的器官)は、そういうことだと思う。

世界の始まりの寓話を半ば肯定的(命令口調)に、半ば反感をもって、否、大いなる否定を隠してこの作品を遺作としたのだと思う。

(写真は『マルセルデュシャン』㈱美術出版社より)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます