夏休みって、いいなぁ、何よりも待ちかねていた夏休み。

夏休みの平穏・・・何もしない、ただひたすらなにもしない。

ラジオ体操に行って、ボンヤリしているうちにお昼寝…宿題への意欲もなくただボォーッとしていた。

何もしないことの喜悦、ろくでなしの子供だったに違いない。なにかを一生懸命やるような健気さに欠けた子供時代。

それでも父が縄で縛った一貫目の氷を買って来るとみんなでわいわい欠き割って食べたりしたのを覚えている。

そうして漠然と、大したこともしないで二学期が始まると、その息苦しさにしばらくは頭がくらくら・・・。

《もっと覇気のある子供時代を過ごしていたら、もっと違う人生があったかもしれない》そんなことを考えながら夏休みという期間の空気に浸っている。

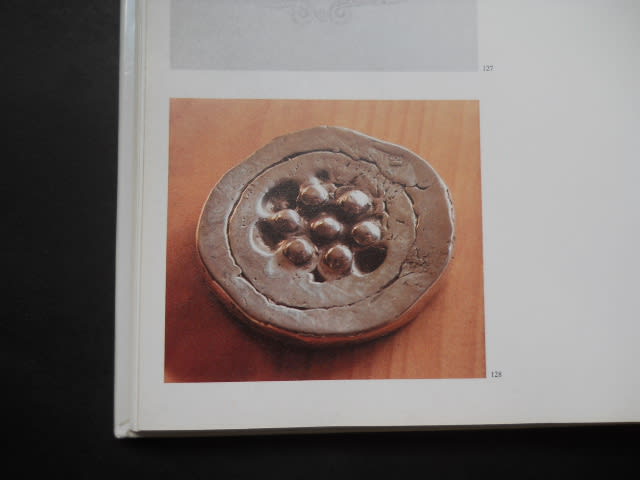

『排水口』

この写真を見れば、たいていの人は(ダメだ)と、つぶやくのではないか。

この排水口がピタッとはまる箇所はただ一か所に限定される。

この歪、この不正確な円形。

排水口の形は正円の他はないのであって、それ以外であれば、落下の可能性が危惧されるし、第一水が漏れてしまう。

失笑を買うためにこれを提示したのだろうか、どんな隙間からも水は漏れ落ちていく。

《水は落ちる》ことの証明でもあるようなこの排水口の形である。蓋を開ける、持ち上げるための指の差込口も少々不細工で、しっかり閉まる排水口の蓋は引く力がかなり要求されるのではないか。

水圧、落ちる水、水の行方、水の循環・・・留まることのない水を制御する排水口というポイントの提示である。

(写真は『マルセルデュシャン』㈱美術出版社より)

「えゝ、もうこの辺から下りです。何せこんどは一ぺんにあの水面までおりて行くんですから容易ぢゃありません。この傾斜があるもんですから汽車は決して向ふからこっちへは来ないんです。

☆変(移り変わる)果(結末)は、化(形、性質を変えて別のものになる)で、逸(隠れたもの)を推しはかる。

綿(細く長く続く)講(はなし)の要(かなめ)の意(考え)を継(つなぐ)。

視野(思考)である鬼(死者)の赦(罪や過ちを許す)潔(いさぎのよい)講(はなし)の記である。

※汽車は決して向ふからこっちへは来ないんです。

この一行で不可逆、現世から来世(冥府)へ向かう汽車だということがわかる。

しかも、ソルティーニは、アマーリアのほうをふりむいただけではなく、あの子を見るなり、消防ポンプの梶棒をとび越えたのです。机仕事ばかりしているためにしなやかさを失った脚で梶棒をとび越えたのです。

☆しかも、ソルティーニはアマーリアに単に与えただけでなく、机上で立案した現場不在証明をうまくやり遂げたのです。

日経/文化欄の中川素子の『スポーツする絵本』の連載を楽しく拝見している。

その中にあった

鉄棒に片足かけるとき無敵 (なかはられいこ)

電撃的な感動!

生涯運動音痴のわたし、鉄棒など恐怖の対象以外何物でもなかったけれど、この句のような感覚を一度でも味わうことができたなら!と。

どんなにこの光景を夢見たことかしれない。

この句に出会えただけでも、夢想することができただけでも至福!!

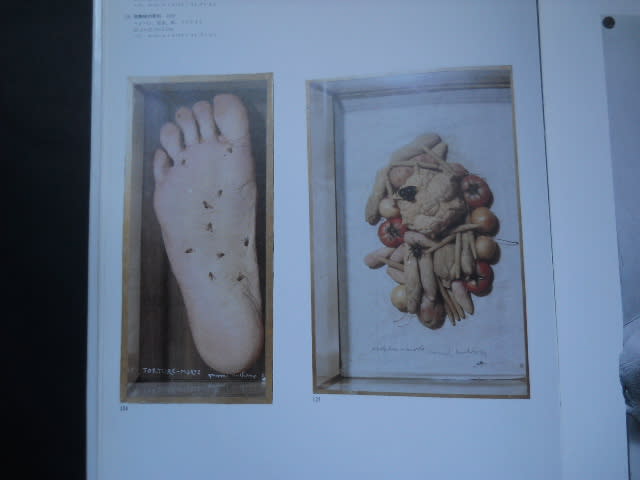

『死静物の彫刻』

対象物を表現するとき〈最も美しかった時〉を選択し、その生命力をどう伝えるかに注意を払うことが多い。枯れ尾花を描くときでさえ、その風情の哀感に心を寄せる。

なのに、なぜ『死静物』と、静物に死の冠を乗せたのか。枝から放たれた果物〔野菜〕は確かに死へと不可逆のプロセスをたどる。しかし通常は実りの歓喜、輝ける収穫物、食卓上の美味なる食彩としての対象物(静物)ではないか。

あえて「死静物」と命名した冷徹な眼差しに、人として食欲の減退を見るばかりである。立派な黒蠅を付着させた図はおぞましく不吉な予感を感じさせる。

『死』への移行、すべての有機物は水の循環・酸素の供給を閉ざされた瞬間から死へと直行する。この自然の理を周知しているが、人間の優位はそれを無視し、生きる糧としている。

『死静物の彫刻』には一種の反逆の精神が宿り、、静物の尊厳をさえ感じさせるものがある。(写真右)

(写真は『マルセルデュシャン』㈱美術出版社より)

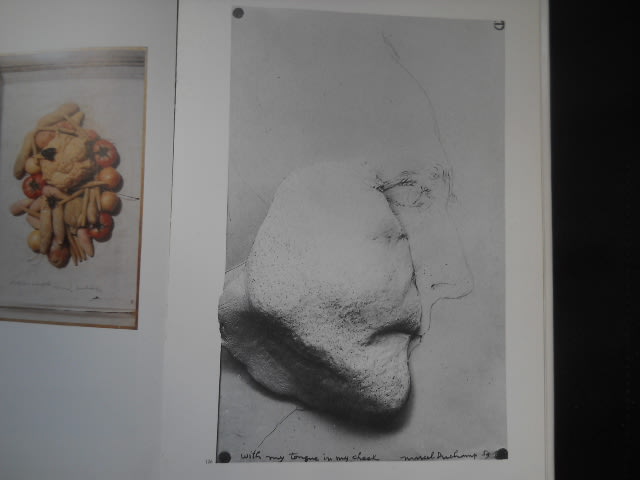

『わが頬の中のわが舌』

鉛筆による自画像のスケッチ、頬から顎にかけて石膏で模ったものを当てはめている。

マグリットの『彼は語らない』に通じる思い、つまり、『わたくしは本意を語らないという意思表明』である。

質の相違、固く無機的な石膏での造作は変化の様相を呈していない。停止あるいは無言の頬、そして『わが頬の中のわが舌』というコメントは「作品についての質問には応えかねる、ノーコメントである」という宣言だと思う。

こっち側の窓を見ますと汽車はほんたうに高い高い崖の上を走ってゐてその他にの底には川がやっぱり幅ひろく明るく流れてゐたのです。

☆即ち、双(二つ)現れる記がある。

赦(罪や過ちを許す)考えの講(はなし)は、我意であり、照(あまねく光が当たる=平等)の想いを告げている。

その態(ありさま)は千(たくさん)の福(幸い)を妙(はかりしれないほどに)留めている。

けれども、わたしたちは知っていますー女性というものは、お役人にいったんこちらをむかれたら、相手を愛さざるをえなくなってしまうのです。それどころか、どんなに否定しようとおもったって、そのまえからすでにお役人を愛してしまっているのです。

☆けれど、わたしたちは知っています。自由というものは、死にいったんこっちを向かれたら、生きざるをえなくなってしまうのです。それどころか確定しようと思っても、その前から生きているのです。

『死拷問の静物』

足の裏を見せているということは歩いていない、行動を止めた人の足である。

死と言っているので、すでに死んだ人の足裏に蠅が集っているという図。すなわち腐乱が始まりつつある、死んだばかりの人の足裏である。

死、確かに静止して動かない状態への移行である。精神の剥奪、抜け殻と化した物体としての足裏に、拷問の痕は見えない。容疑者の自白、追い詰められた死の痕跡を足裏は語っていない。

死人を拷問にかけるということはない、意味(答え)を見いだせないからである。死後の腐乱に蠅が集るという状態そのものを拷問と言っているのだろうか。

しかし精神的かつ肉体的な苦痛は、死をもって終了する(はずである)。したがって、《死拷問》という言葉は意味として成立せず、また人の死を、動かなくなってからと言って《静物》とは言わない。

恐怖をそそる題名だが、ここに見えるのは嫌悪だけである。無意味というよりグロテスクな真実であるが、拷問という重さを引き受けた感じがまるでない。

漂う虚無感、死んだばかり、つい先ほどまで生きていた人の足裏に群がる蠅は鑑賞者(現存の人)にとって死という現実をまざまざと見せつけられる拷問である。

《死》を凝視する生者への死者からの拷問・・・確かに彼(足裏)は、死して静物となり、生者を脅迫する拷問をかしているいるのかもしれない。(写真左)

(見えない人〈あるいは現象〉を鑑賞者の前に立たせることはデュシャンの常道手段にも思える。)

(写真は『マルセルデュシャン』㈱美術出版社より)