Ⅱ-4-d1

二人の人間がホールを覗き込んでおり、その地平は穴(ホール)のずっと(図りしれないほど)高みにある。地平は安定しているものと信じているが、必ずしもそうでなく、危ういとさえ言える場であると提示している。

暗示的、説明的なスケッチである。

わたし達は常に脅かされている存在であるにもかかわらず、大地にしっかり根付いて暮らしていると思い、あるいは思うしかない状況に置かれている。

その不安やそのための安全確認は、単にホール(危機の予感)を見つめているにすぎず、その他の術を持てない。

『飛葉と振動』、飛葉は樹を離れ「死」に至る時間であり、振動は現象として「生」の時間である。この基軸を把握した上での作品群である。

(写真は神奈川県立近代美術館〔若林奮『飛葉と振動』展/図録より〕

おれはやつぱり口笛をふいて

大またにあるいてゆくだけだ

いてふの葉ならみんな青い

冴えかへつてふるへてゐる

いまやそこらはalcohol瓶のなかのけしき

白い輝雲のあちこちが切れて

☆講(話)の的(目的)は他意にある。

陽(日の光)は照(在満く光が当たる=平等)である。

差(違い)を憫(可哀想に思う)と吐く記を運(めぐらせている)説(話)である。

だから、縉紳館のなかを居心地よくしておきたいという理由だけで、役人たちに一時的にむかいのべつの建物に書類もろとも移ってもらおうというような注文は、時間をつぶさせるだけであって、とても容れられることではない。

☆だから、大群(死者たち)のハロー(死の入口)の中で、居住者(死者)同士の平安という理由だけで、彼らをほかの何かある言い争いの上に別のところで何か書いた物などすべてと共に移ってもらおうというような考えは、時間を失いだけである。

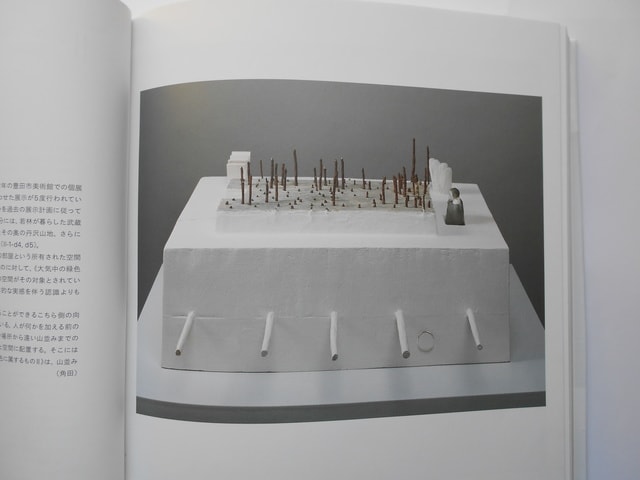

Ⅱ-1-2 大気中の緑色に属するものⅠ

わたし達が緑色と認識する色は皆無である。

なぜ、緑色なのか…この作品全体を何と捉えればいいのか。

この配置に計算はあるのか、任意の景色であり、時間の特定は感じられない。

ただこれらの形態は近代以降であって、古の雰囲気は皆無である。緑(自然)を滅した産業革命以降の風景を暗示しており、どこにも人の情感が入りこむすきがないのである。

森林・自然・生育を指す「緑」という言葉に合致する条件はどこにも見当たらない。

光の三原色の一つである緑は、大気中の中にのみ緑を主張することなく存在している、という嘆息を込めた作品かもしれない。

自然(緑)を侵すもの、逃れた緑を懐古する風景、時間の特定ではなく、時間を遡った大地における緑(自然)への郷愁を逆に胸に刻むために設置された風景である。

(写真は神奈川県立近代美術館〔若林奮『飛葉と振動』展・図録より〕

おれは新しくてパリパリの

銀杏なみきをくぐつてゆく

その一本の水平なえだに

りつぱな硝子のわかものが

もうたいてい三角にかはつて

そらをすきとほしてぶらさがつている

けれどもこれはもちろん

そんなにふしぎなことでもない

☆真(まこと)を吟(声に出す)案(考え)である。

逸(隠して)翻(ひっくりかえし)推しはかる。

蔽(おおった)照(あまねく光が当たる=平等)の詞(言葉)で太陽を書く。

役人たちは、いつもいそいでる。村にいるのも、いやいやながらのことで、滞在を必要以上に長くしようなどという気は毛頭もっていない。

☆彼ら(死者)は、いつも急いでいる。村(本当の死の手前)にいるのも、非常に決意のいることで、滞在を無条件に広げようとは少しも思わない。

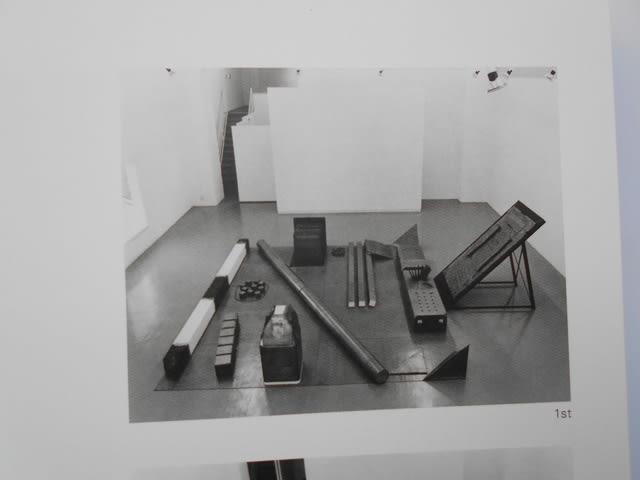

Ⅱ-1-1自分自身が目前の空間を測るための模型Ⅰ

目前の景色(空間)を描く、つまり目に見えるものを模倣するというのが常套手段であり、普遍だという通念がある。

しかし若林奮は、《見えない空間を測る》そのための模型を作ったという。

対象を厳然と見えるものにするには見えるものに置換しなくてはならないが、見えないものの置換は出来ない。そこで作家は、見えているものの消去を測るという手段を考えたのだと思う。

見えているものを消去する、それは見えているものを死(過去)に還元していくという手法ではないか。最小限に形を留め死に至らしめる。つまり、時間を遡るということである。目前に見えている景色のずっと奥(過去)の時間を現在との同時性をもって図るという試作である。

故に緑の木々は鉄の錆色になり、元の形態を失うほどに建物や人も極端に単純化されているのではないか。見ている自身だけが現在形なのである(半分は地中に埋まっており、現実の立ち位置ではない視線である)

地下深くからは排水のような管が幾本も突出している。

大気の流れと水流の循環…地上に立つ人の感性である。目前の空間は時間を超えた循環のなかに在り、自身さえもその空間の中に溶解している。

(写真は神奈川県立近代美術館〔若林奮『飛葉と振動』展・図録より〕