アトピー性皮膚炎 (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)

アトピー性皮膚炎がこじれると、治療は非常に難しいものですが、 マクロビィオティックの原理を応用すると、ヒントが出てくるもので、マクロビに加えて 家庭療法 を行えば、さらに早期に治せる場合があります。

アトピーの治療に、マクロビィオティックが頻繁に利用されていることは、言うまでもありませんが、私は「治す」というのが目的でマクロビの原理を用いていますので、時々マクロビの基本的な指導方法から外れて、治療に「肉」を取り入れる時もあります。

アトピーの原因は、いろいろと説かれていますが、20余年の治療経験での成功例や失敗例から検討したいと思います。

まず、アトピーの患者さんのどこに問題があったかを検討してみますと、最初に砂糖の過食と、食事量の多さですが、虹彩分析を始めてから、さらに具体的なことがわかってきました。

① マクロビで言う、食物の陰陽バランス。

② 栄養素不足(大食につながる)

③ 腸管膜透過の問題。

④ 食卓塩、砂糖、果物、高脂質での動脈硬化。

⑤ ミネラル不足。

⑥ 腸や脳の炎症による神経システムの狂い。

⑦ 小腸での乳酸菌による分解。

⑧ 白血球のサイズと動き。

⑨ 腎臓の脂質蓄積。

⑩ 睡眠不足による免疫力低下。

これらを細かく検討してみますと、

① の陰陽バランスは、最初に考えるべき問題で、いわゆる「偏食」になっていれば、アトピーに限らず、いろんな病気が発生してきますので、マクロビの基礎知識としての「食べ方について」を参考にします。

② 栄養不足については、「今時?」と思う方も多いと思いますが、栄養学では「肥満は、栄養素が不足しているので、生理的にそれを補おうとして食事の量が増えて肥満になる」という解釈をします。

例えば、アトピーですと、皮膚に腸に炎症が起こっていますので、ビタミンB群が失われている場合が多いので、B群をサプリメントで補給してあげると、異常な食欲を抑えることもできます。(全てではありません)

③ 腸管膜透過性の問題については、何らかの原因で腸管膜が傷つき、腸管の「膜の目」が粗くなってしまい、単糖類しか通さないはずの腸が、二糖類の砂糖などを通してしまうと、体の免疫システムは、砂糖を「異物」と認識して、砂糖排除の活動を始める結果、アレルギー反応が起るわけです。

砂糖の入った飲食物を食べると、痒みが増すのは、このシステムも原因になっているわけで、「砂糖も米も炭水化物」ですが、お米は単糖類に分解されてから腸管を通過しますので、アレルギー反応は出てこないので、ここに単糖類、少糖類、多糖類の違いがあるわけです。

④ 食卓塩、砂糖、果物、高脂質での動脈硬化については、慢性化している患者さんの皮膚が、硬くなっているのを見るとわかるのですが、皮膚の表面まで正常な血液が流れていないのがわかります。

これは、血液の状態にも関係してくるのですが、小児でも動脈硬化を考え、それらの食品を制限することで、回復させることができます。

小児の動脈硬化とは考えにくいかも知れませんが、胎児の時に母親が食卓塩を使った料理だけを食べてきたのなら、何の不思議もないことです。

⑤ ミネラル不足の問題は、現代の一般的な食生活にはよくあることで、体内では微量に必要とする成分ですが、「不可欠」な成分です。

玄米食がアトピーに効果があるのは、玄米の胚芽にあるミネラル成分にも関係があり、玄米を嫌がる大人には(子供は玄米を喜んで食べるのが普通)、胚芽だけを食べさせても効果が上がるのは、このミネラルの作用です。

10数年前まで、ミネラル補給の目的で「マサキ泉」という鉄鉱泉を治療に取り入れ、あまりの感動に本まで書いたのですが、味が渋いので、決して「飲みやすい」とは言えないものでした。

しかし、小児(2歳ぐらいだったと思う)のアトピーで相談を受けた時に、「これを飲ませれば早く治せると思うのだが、多分飲まないと思う」と言ったのですが、母親が「飲ませてみます」と、コップに入ったマサキ泉を飲ませてみましたら、ゴクゴクと飲んでコップを離さないのです。

正直言ってびっくりしましたが、この子は相当ミネラル不足を起していたようで、そのマサキ泉だけで治してしまいました。

そして、今はマサキ泉の代わりに「むつみ5」という海藻を加工した健康食品を使っているのですが、小児ですと、それだけで治ってしまう子も多く、大人でもそれを使うことで治療の期間を短縮させることができます。

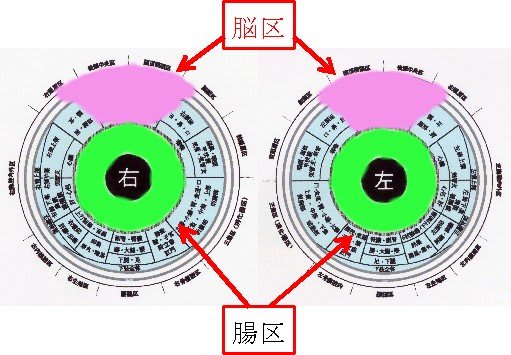

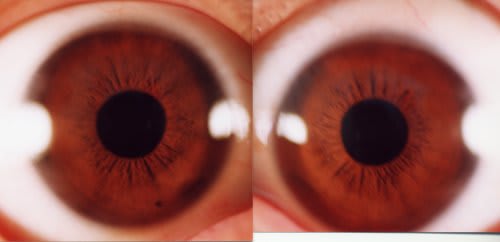

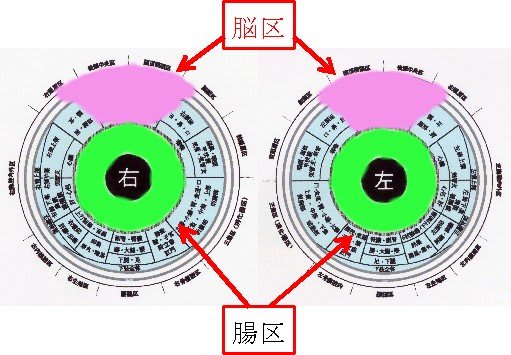

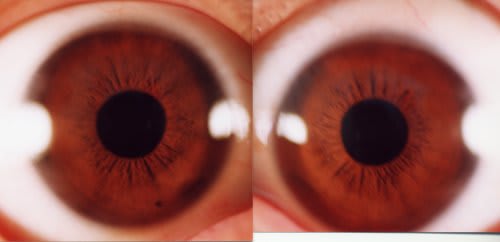

⑥ 腸や脳の炎症による神経システムの狂いとは、虹彩分析を始めてから確信したのですが、虹彩分析をしますと、下図のように腸区や脳区が橙色になって炎症を起しているのがわかります。

これは、炎症によって神経システムが狂っていると診れますので、炎症を治める鍼をするのですが、その場で痒みが減ります。

ピンク色→脳区 緑色→腸区

⑦ 小腸での乳酸菌による分解は、少し難しくなりますが、ステロイドなどで悪化させたアトピーを治すには、この知識が必要ですので、少し「腸内細菌について説明を加えておきます。

腸内細菌は、人体の生理機能に大きな影響を与えているのですが、その働きは主に、以下に集約できます。

食物(タンパク質や糖質や繊維質)を分解して、消化を助ける。

脂質(コレステロールや中性脂肪)や糖質の代謝に作用し、血清中の脂肪 やコレステロール、或いは血糖値を正常にする。

乳酸や酢酸などを産生して、腸内pHを産生にして、腸の蠕動運動を活発にさせ、消化活動を促進し、有害物質の産生や吸収を抑制する。

胃酸や胆汁等で死滅しなかった外部からの菌を定着させないようにして、感染防止をする。

発がん物質を分解して無害化するとともに、ガンを引き起こす可能性のある過酸化脂質の量を低減させる。

ステロイドホルモン、ビタミンB1、ビタミンK、ビオチン、葉酸などを産生して、栄養補給をする。

免疫系を刺激して、免疫系を活性化させる。

この腸内細菌の働きを見ますと、いかに腸内細菌が大切かがわかると思いますが、我々は腸内細菌がいなくては、1日たりとも生きることはできないと言われているのは、そのためです。

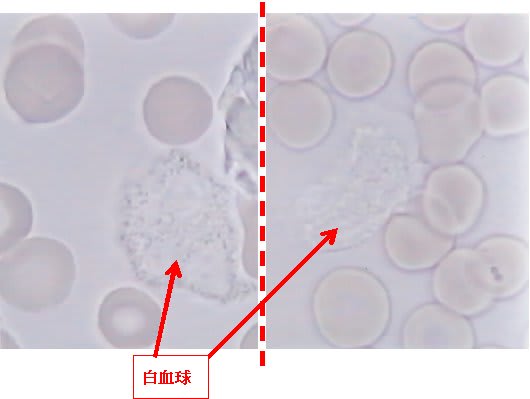

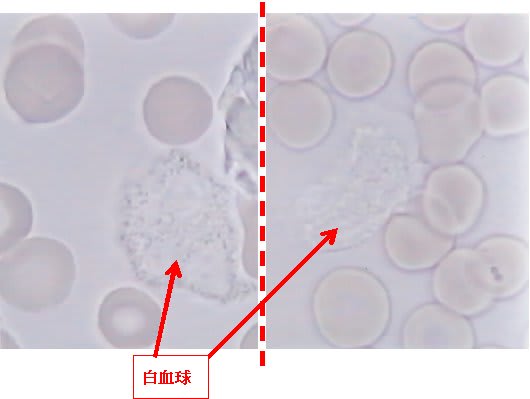

⑧ 白血球のサイズと動きについては、以前に聴講者が80人ほど集まり、当院で行った「ナマの血液顕微鏡観察」でも説明しましたが、アトピー性疾患のある人は、白血球のサイズが小さいし、動きがすごく悪いのです。

それは、白血球が血液の中の不要物を食べていくのですが、糖や脂質が多いと、それらを処理するのに白血球の機能が落ちると考えられています。

左が正常の白血球の大きさで、右の白血球は小さい。

⑨ 腎臓の脂質蓄積とは、コレステロールの高い状態が続きますと、腎臓に脂質の蓄積が起ります。(砂糖も体内で脂質に変化する)

腎臓に脂質の蓄積が起りますと、血液浄化ができなくなり、血液循環が悪くなります。その結果、内臓も皮膚も新陳代謝が悪くなり、免疫機能はさらに落ちてきます。

睡眠不足による免疫力低下は、アトピーを患っている人や、その家族はよく知っていると思いますが、痒いから寝むれない、寝むれないから腎臓に負担がかかり、さらに悪化する、というパターンが起ります。

そんな時に虹彩分析をしますと、脳区に炎症が起こっていますので、後頭部を 豆腐でシップをして、睡眠をとるようにします。

しかし、これは一時的にしか利用できません。

以上がアトピーと関わる大まかな問題と思われるのですので、たいていはマクロビをすることで、ある程度治ってくるものです。

しかし、マクロビをしてもなかなか治せない場合もあります。

それは、ステロイドの使用や加齢とも関係してくるのですが、時々マクロビィオティックの指導を受けたがために、悪化させている場合もあります。

例えば、一番多いのが、「肉や魚は一切食べません」と頑張っているのはいいのですが、「砂糖はどうしても止められなくて」というタイプです。

これは大きな勘違いで、マクロビィオティックでは、「陰陽中和」というのが原理になっていますので、アトピー自体が陰性食過剰によるものですので、陽性である肉だけ止めて、陰性な砂糖を摂るのは、悪化させる原因を自ら作っているようなものです。

「マクロビをしても悪化するだけだ」と思っている人は、多分思い当たるはずです。それは、自分がマクロビの啓蒙運動をしているのならわかりますが、そうでないなら、一時的に肉を使うのは治療に役立つのです。

例えば、こんなことがありました。

ある人が、「海外旅行に行くのですが、そこでの食事は~」と相談にきたので、「穀物を基本に食べ、陰性と思われるものを避けていたら大丈夫です」と指導しましたら、肉を存分に食べたらしく、帰国したらアトピーがきれいになっていたのです。

この人は栄養素が不足していたのです。

肉が嫌いで食べられない人は、魚の肝臓やビタミン剤などを使う時もあるのですが、短期間に症状を治めるには、肉が早い。但し、調味料に砂糖やニンニクなどは使わずに、醤油やレモンなどで味付けすることです。

もちろん、そのような生活を続けて、再びアトピーが出ますと、今度はさらに治しにくくなりますので、肉を加えたマクロビ風食事を実行させながら、次第にマクロビに変えてもらいました。

また、陰陽中和だけを考えて、「陰性な砂糖を食べたから、陽性な鉄火味噌などを多目に食べていればいいだろう」と考えるタイプで、これは陰陽中和では納得できるのですが、栄養素不足という点では、危険です。

引き続き、一気に書き進めたいのですが、他の仕事もありますので、一旦ここで切らせて頂きます。

ひとまず「お笑い小話」でも読んで免疫力をUPしていてください。

連載2へ

アトピー性皮膚炎がこじれると、治療は非常に難しいものですが、 マクロビィオティックの原理を応用すると、ヒントが出てくるもので、マクロビに加えて 家庭療法 を行えば、さらに早期に治せる場合があります。

アトピーの治療に、マクロビィオティックが頻繁に利用されていることは、言うまでもありませんが、私は「治す」というのが目的でマクロビの原理を用いていますので、時々マクロビの基本的な指導方法から外れて、治療に「肉」を取り入れる時もあります。

アトピーの原因は、いろいろと説かれていますが、20余年の治療経験での成功例や失敗例から検討したいと思います。

まず、アトピーの患者さんのどこに問題があったかを検討してみますと、最初に砂糖の過食と、食事量の多さですが、虹彩分析を始めてから、さらに具体的なことがわかってきました。

① マクロビで言う、食物の陰陽バランス。

② 栄養素不足(大食につながる)

③ 腸管膜透過の問題。

④ 食卓塩、砂糖、果物、高脂質での動脈硬化。

⑤ ミネラル不足。

⑥ 腸や脳の炎症による神経システムの狂い。

⑦ 小腸での乳酸菌による分解。

⑧ 白血球のサイズと動き。

⑨ 腎臓の脂質蓄積。

⑩ 睡眠不足による免疫力低下。

これらを細かく検討してみますと、

① の陰陽バランスは、最初に考えるべき問題で、いわゆる「偏食」になっていれば、アトピーに限らず、いろんな病気が発生してきますので、マクロビの基礎知識としての「食べ方について」を参考にします。

② 栄養不足については、「今時?」と思う方も多いと思いますが、栄養学では「肥満は、栄養素が不足しているので、生理的にそれを補おうとして食事の量が増えて肥満になる」という解釈をします。

例えば、アトピーですと、皮膚に腸に炎症が起こっていますので、ビタミンB群が失われている場合が多いので、B群をサプリメントで補給してあげると、異常な食欲を抑えることもできます。(全てではありません)

③ 腸管膜透過性の問題については、何らかの原因で腸管膜が傷つき、腸管の「膜の目」が粗くなってしまい、単糖類しか通さないはずの腸が、二糖類の砂糖などを通してしまうと、体の免疫システムは、砂糖を「異物」と認識して、砂糖排除の活動を始める結果、アレルギー反応が起るわけです。

砂糖の入った飲食物を食べると、痒みが増すのは、このシステムも原因になっているわけで、「砂糖も米も炭水化物」ですが、お米は単糖類に分解されてから腸管を通過しますので、アレルギー反応は出てこないので、ここに単糖類、少糖類、多糖類の違いがあるわけです。

④ 食卓塩、砂糖、果物、高脂質での動脈硬化については、慢性化している患者さんの皮膚が、硬くなっているのを見るとわかるのですが、皮膚の表面まで正常な血液が流れていないのがわかります。

これは、血液の状態にも関係してくるのですが、小児でも動脈硬化を考え、それらの食品を制限することで、回復させることができます。

小児の動脈硬化とは考えにくいかも知れませんが、胎児の時に母親が食卓塩を使った料理だけを食べてきたのなら、何の不思議もないことです。

⑤ ミネラル不足の問題は、現代の一般的な食生活にはよくあることで、体内では微量に必要とする成分ですが、「不可欠」な成分です。

玄米食がアトピーに効果があるのは、玄米の胚芽にあるミネラル成分にも関係があり、玄米を嫌がる大人には(子供は玄米を喜んで食べるのが普通)、胚芽だけを食べさせても効果が上がるのは、このミネラルの作用です。

10数年前まで、ミネラル補給の目的で「マサキ泉」という鉄鉱泉を治療に取り入れ、あまりの感動に本まで書いたのですが、味が渋いので、決して「飲みやすい」とは言えないものでした。

しかし、小児(2歳ぐらいだったと思う)のアトピーで相談を受けた時に、「これを飲ませれば早く治せると思うのだが、多分飲まないと思う」と言ったのですが、母親が「飲ませてみます」と、コップに入ったマサキ泉を飲ませてみましたら、ゴクゴクと飲んでコップを離さないのです。

正直言ってびっくりしましたが、この子は相当ミネラル不足を起していたようで、そのマサキ泉だけで治してしまいました。

そして、今はマサキ泉の代わりに「むつみ5」という海藻を加工した健康食品を使っているのですが、小児ですと、それだけで治ってしまう子も多く、大人でもそれを使うことで治療の期間を短縮させることができます。

⑥ 腸や脳の炎症による神経システムの狂いとは、虹彩分析を始めてから確信したのですが、虹彩分析をしますと、下図のように腸区や脳区が橙色になって炎症を起しているのがわかります。

これは、炎症によって神経システムが狂っていると診れますので、炎症を治める鍼をするのですが、その場で痒みが減ります。

ピンク色→脳区 緑色→腸区

⑦ 小腸での乳酸菌による分解は、少し難しくなりますが、ステロイドなどで悪化させたアトピーを治すには、この知識が必要ですので、少し「腸内細菌について説明を加えておきます。

腸内細菌は、人体の生理機能に大きな影響を与えているのですが、その働きは主に、以下に集約できます。

食物(タンパク質や糖質や繊維質)を分解して、消化を助ける。

脂質(コレステロールや中性脂肪)や糖質の代謝に作用し、血清中の脂肪 やコレステロール、或いは血糖値を正常にする。

乳酸や酢酸などを産生して、腸内pHを産生にして、腸の蠕動運動を活発にさせ、消化活動を促進し、有害物質の産生や吸収を抑制する。

胃酸や胆汁等で死滅しなかった外部からの菌を定着させないようにして、感染防止をする。

発がん物質を分解して無害化するとともに、ガンを引き起こす可能性のある過酸化脂質の量を低減させる。

ステロイドホルモン、ビタミンB1、ビタミンK、ビオチン、葉酸などを産生して、栄養補給をする。

免疫系を刺激して、免疫系を活性化させる。

この腸内細菌の働きを見ますと、いかに腸内細菌が大切かがわかると思いますが、我々は腸内細菌がいなくては、1日たりとも生きることはできないと言われているのは、そのためです。

⑧ 白血球のサイズと動きについては、以前に聴講者が80人ほど集まり、当院で行った「ナマの血液顕微鏡観察」でも説明しましたが、アトピー性疾患のある人は、白血球のサイズが小さいし、動きがすごく悪いのです。

それは、白血球が血液の中の不要物を食べていくのですが、糖や脂質が多いと、それらを処理するのに白血球の機能が落ちると考えられています。

左が正常の白血球の大きさで、右の白血球は小さい。

⑨ 腎臓の脂質蓄積とは、コレステロールの高い状態が続きますと、腎臓に脂質の蓄積が起ります。(砂糖も体内で脂質に変化する)

腎臓に脂質の蓄積が起りますと、血液浄化ができなくなり、血液循環が悪くなります。その結果、内臓も皮膚も新陳代謝が悪くなり、免疫機能はさらに落ちてきます。

睡眠不足による免疫力低下は、アトピーを患っている人や、その家族はよく知っていると思いますが、痒いから寝むれない、寝むれないから腎臓に負担がかかり、さらに悪化する、というパターンが起ります。

そんな時に虹彩分析をしますと、脳区に炎症が起こっていますので、後頭部を 豆腐でシップをして、睡眠をとるようにします。

しかし、これは一時的にしか利用できません。

以上がアトピーと関わる大まかな問題と思われるのですので、たいていはマクロビをすることで、ある程度治ってくるものです。

しかし、マクロビをしてもなかなか治せない場合もあります。

それは、ステロイドの使用や加齢とも関係してくるのですが、時々マクロビィオティックの指導を受けたがために、悪化させている場合もあります。

例えば、一番多いのが、「肉や魚は一切食べません」と頑張っているのはいいのですが、「砂糖はどうしても止められなくて」というタイプです。

これは大きな勘違いで、マクロビィオティックでは、「陰陽中和」というのが原理になっていますので、アトピー自体が陰性食過剰によるものですので、陽性である肉だけ止めて、陰性な砂糖を摂るのは、悪化させる原因を自ら作っているようなものです。

「マクロビをしても悪化するだけだ」と思っている人は、多分思い当たるはずです。それは、自分がマクロビの啓蒙運動をしているのならわかりますが、そうでないなら、一時的に肉を使うのは治療に役立つのです。

例えば、こんなことがありました。

ある人が、「海外旅行に行くのですが、そこでの食事は~」と相談にきたので、「穀物を基本に食べ、陰性と思われるものを避けていたら大丈夫です」と指導しましたら、肉を存分に食べたらしく、帰国したらアトピーがきれいになっていたのです。

この人は栄養素が不足していたのです。

肉が嫌いで食べられない人は、魚の肝臓やビタミン剤などを使う時もあるのですが、短期間に症状を治めるには、肉が早い。但し、調味料に砂糖やニンニクなどは使わずに、醤油やレモンなどで味付けすることです。

もちろん、そのような生活を続けて、再びアトピーが出ますと、今度はさらに治しにくくなりますので、肉を加えたマクロビ風食事を実行させながら、次第にマクロビに変えてもらいました。

また、陰陽中和だけを考えて、「陰性な砂糖を食べたから、陽性な鉄火味噌などを多目に食べていればいいだろう」と考えるタイプで、これは陰陽中和では納得できるのですが、栄養素不足という点では、危険です。

引き続き、一気に書き進めたいのですが、他の仕事もありますので、一旦ここで切らせて頂きます。

ひとまず「お笑い小話」でも読んで免疫力をUPしていてください。

連載2へ

マクロビも勉強し直すこととします。

自分の体を過信していたところもあります。

人生の半ば過ぎでも何とか修正したいものです。

hallickさんの記事を読むたびに、アゴがはずれる思いです。

食卓塩・・砂糖・・・

うっ・・うっ・・

「砂糖の過食と、食事量の多さ」・・

ごめんなさい、ごめんなさい、と思わずディスプレイに頭を下げてしまいました。

いいと思います。

>人生の半ば過ぎでも何とか修正したいものです。

私もずっと性格の修正を続けていますが、未だ至らずです。(笑)

毎日の食事がその人の体を作っているのは事実です。

あ、余計に厳しくなってしまった。

ま、いいか、彩色さんは頭いいから理解してもらえるだろう。

アゴががくがくするのは、歯を喰いしばって何かを頑張っている

からではないですか。例えば、料理とか選択とか、慣れない何かを。(笑)

学生生活、頑張ってください。

コメントありがとうございました。

まだまだ説明不足や言葉足らずで分かりにくいところもあったのではないでしょうか。

hallickさんのブログ読ませていただきました。

虹彩にはいろんな情報があるのですね。

とても興味深く拝読させていただきました。

こちらこそ、これからもどうぞよろしくお願い致します。

クリックありがとうございました。

食べ物は、身体作りの基本ですからねえ。もうちょっと気をつけてみようかな~って思いました。

興味を持つし、勉強になるし、すぐに役立つものですから、とってもいいと思います。

いろんなHPでも生化学に関することが書かれていますが、時々は学者でもわからんような

書き方がされているのもあり、管理者の目的がわからなくなってしまう場合もあります。(笑)

学者相手にするのなら、学会発表をすればいいし、HPを開くなら、一般の人に理解できるような

言葉を使うのがいいと思うのですが、どうもわからん。

相手に自分の意思を伝えるのが文字ですので、文字をうまく使えることのできるyamaさんの

ような人が、今後の指導者になると、もっと社会は明るくなると思う。

頑張ってください。

今は、ランキングのクリックぐらいしかできませんが、応援します。

妊娠の陽性反応が出たとのことですので、胎児のためにも食事に、ちょっと気を付けて頂けたら嬉しいです。

若い時は、体に変化が出るのも早いので、「毎日が人体実験」と考えると、楽しい発見があると思います。

その実験結果を(何を食べたらどうなった)、ブログに加えてもらうと、我々も勉強になるのですが・・・。

例えば、母乳が出にくい時に、カロリーの高い炭水化物である「餅」を食べると、母乳が出てきますし、

便秘の時はお米を、食事量の半分以上にすると便秘が解消されやすいし・・・、いろんな体験ができます。