以前から何度か書いているように、秋田県内に設置されている車両用信号機は、縦型が主流。横型は、古いものか、何らかの事情がある場所だけ。

縦型になったのはここ25年ほどなので、登場して10年弱のLED式信号機で横型というのは極めて少ない。歩道橋の桁などスペースに制約がある場所では横型だったりするが、特に理由はなさそうなのに、LED式の横型が設置されている場所が秋田市内にある。

(再掲)

(再掲)

2年前の記事では、試験的設置だろうか? といった程度で軽く取り上げただけだったが、改めて観察してみると、発見があった。

その信号機があるのは、秋田市中通。中央通りの1本南側を東西に走る「池永小路」と中央通り~南税務署方面を結ぶ南北の道の小さな交差点。

歩行者用信号機はなく、車両用信号機が各面1台ずつ(両面設置ではない)なので、計4台。池永小路側は古い横型信号機(電球式)で、南北の道側の2台が横型LED。

現行の薄型ボディではなく、電球式のボディを流用してLEDを埋め込んだ初期のタイプ。

さっそく、信号機を観察。

北側の(税務署側から中央通りへ進む時見る)信号機

北側の(税務署側から中央通りへ進む時見る)信号機

お気づきでしょうか?

真下から見ると分かりやすい。

※左のアーム取り付け部分にあるカクカクしたものは、角度調整用の部品だと思われる

※左のアーム取り付け部分にあるカクカクしたものは、角度調整用の部品だと思われる

右の赤灯のフード(庇)だけが、長い。

秋田県では、昔、赤灯だけ点灯する面(レンズ)のサイズが大きかったことがあり、その場合はフードのサイズが異なった。

しかし、これはどの色もレンズ部分は同じ大きさで、フードだけが違う。

といえば、

これも以前紹介しているが、「小糸工業」製の縦型信号機では、黄灯・青灯よりも赤灯のフードの長さが若干長いのが一般的。おそらく積雪対策だと思われる。(積雪地以外で見る、一般的な横型の製品では3色とも同じ長さ)

(再掲)間違って黄灯に長いフードを取り付けてしまったもの

(再掲)間違って黄灯に長いフードを取り付けてしまったもの

信号機というのは、メーカーでの製造・出荷時にいちおう「横型」「縦型」と分けているようだが、実際のところは上記のようなフードとアームへの取り付け方法の差程度らしい。

本体とフードは別々の箱に入って納品され、本体のフードを取り付けるネジ穴も縦横両方に対応しているから、ユーザー(警察や業者)が横にも縦にも自由に変えられるようだ。

したがって、この信号機は、縦型として購入したものを、設置時にフードや取り付け方法を調整して横型にしたものだと考えられる。

北側の信号をさらによく見ると、

赤灯のフードはずば抜けて長いが、黄灯は青灯よりほんのわずか長いようにも見える(気のせい?)

赤灯のフードはずば抜けて長いが、黄灯は青灯よりほんのわずか長いようにも見える(気のせい?)

一方、向かいの南側の信号機は、赤は文句なく長いが、

青灯より黄灯が少し短いんじゃない?

青灯より黄灯が少し短いんじゃない?

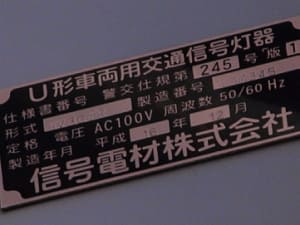

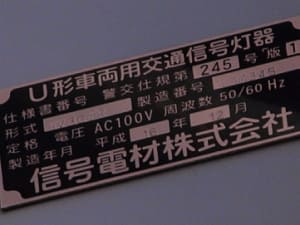

今度は、本体裏面にあるプレート(銘板)に注目。

原則として、製造時の本来の向きにした時、正しく文字が読める(=銘板が横長に見える)向きに貼られる。

これは?(右端の青の裏側・アーム付近にある黒いものが銘板)

これは?(右端の青の裏側・アーム付近にある黒いものが銘板)

90度回転した状態になっていて、縦型にした時に正しい向きになる。やはり、これは縦型として製造された製品だ。

2004年11月 小糸工業製

2004年11月 小糸工業製

ところで、この交差点の100メートルほど南、市立中通小学校のグラウンド付近に、押しボタン式信号機がある。

奥の信号がそれ

奥の信号がそれ

こちらは車両用信号機が両面設置されていて豪華。

薄型でないLED式の縦型信号機なのだが、横から見ると、

裏表でメーカーが違う!(ボディ背面のデザインやフードの長さに注目)

裏表でメーカーが違う!(ボディ背面のデザインやフードの長さに注目)

どちら側も、北を向いている方が小糸工業製(上の写真左)、南向きが信号電材製(右)だった。

当初は片面だけ設置し、後から裏側に追加設置する場合は、メーカーが異なることもあるが…

銘板を確認。(縦型用の向きに貼付されている)

南向きの信号電材製は「平成16(2004)年12月」製造。北向きの小糸工業製は「2004年11月」製造。※ちなみに歩行者用も2004年11月小糸製。

信号電材製は1月遅れの製造だが、現地に設置されたのはおそらく小糸製と同時と考えたほうがよさそう。

すなわち、池永小路との交差点の横型信号と隣の押しボタン式信号の一部は、同年同月に同じメーカーで、縦型仕様として製造されたものだと考えられる。製造番号は未確認だが、おそらく一緒に製造・納品されたのだろう。

左写真・南側から中央通り方向を見る。突き当りが千秋公園。こちらを向いている縦型は2台とも信号電材製/右写真・北側から。手前の横型も奥の縦型も同時製造で、本来は縦型だったようだ

片や横向きに設置され、片や隣で他メーカー製と組まれて設置。

製造された2004年は、LED式信号機の採用が本格化し始めた頃(秋田県では2001年頃から登場している)かと思うが、以上のような状況を踏まえると、やはり縦と横で比較するための試験設置なのだろう。

※その後2021年に、新たに横向きで統一された交差点ができた。また、下新城の横山金足線には、中通と同じ頃製造の信号機で、すべて横向きの交差点が存在する。周りが田んぼなので、やはり風雪への試験目的ではないだろうか。

縦型になったのはここ25年ほどなので、登場して10年弱のLED式信号機で横型というのは極めて少ない。歩道橋の桁などスペースに制約がある場所では横型だったりするが、特に理由はなさそうなのに、LED式の横型が設置されている場所が秋田市内にある。

(再掲)

(再掲)2年前の記事では、試験的設置だろうか? といった程度で軽く取り上げただけだったが、改めて観察してみると、発見があった。

その信号機があるのは、秋田市中通。中央通りの1本南側を東西に走る「池永小路」と中央通り~南税務署方面を結ぶ南北の道の小さな交差点。

歩行者用信号機はなく、車両用信号機が各面1台ずつ(両面設置ではない)なので、計4台。池永小路側は古い横型信号機(電球式)で、南北の道側の2台が横型LED。

現行の薄型ボディではなく、電球式のボディを流用してLEDを埋め込んだ初期のタイプ。

さっそく、信号機を観察。

北側の(税務署側から中央通りへ進む時見る)信号機

北側の(税務署側から中央通りへ進む時見る)信号機お気づきでしょうか?

真下から見ると分かりやすい。

※左のアーム取り付け部分にあるカクカクしたものは、角度調整用の部品だと思われる

※左のアーム取り付け部分にあるカクカクしたものは、角度調整用の部品だと思われる右の赤灯のフード(庇)だけが、長い。

秋田県では、昔、赤灯だけ点灯する面(レンズ)のサイズが大きかったことがあり、その場合はフードのサイズが異なった。

しかし、これはどの色もレンズ部分は同じ大きさで、フードだけが違う。

といえば、

これも以前紹介しているが、「小糸工業」製の縦型信号機では、黄灯・青灯よりも赤灯のフードの長さが若干長いのが一般的。おそらく積雪対策だと思われる。(積雪地以外で見る、一般的な横型の製品では3色とも同じ長さ)

(再掲)間違って黄灯に長いフードを取り付けてしまったもの

(再掲)間違って黄灯に長いフードを取り付けてしまったもの信号機というのは、メーカーでの製造・出荷時にいちおう「横型」「縦型」と分けているようだが、実際のところは上記のようなフードとアームへの取り付け方法の差程度らしい。

本体とフードは別々の箱に入って納品され、本体のフードを取り付けるネジ穴も縦横両方に対応しているから、ユーザー(警察や業者)が横にも縦にも自由に変えられるようだ。

したがって、この信号機は、縦型として購入したものを、設置時にフードや取り付け方法を調整して横型にしたものだと考えられる。

北側の信号をさらによく見ると、

赤灯のフードはずば抜けて長いが、黄灯は青灯よりほんのわずか長いようにも見える(気のせい?)

赤灯のフードはずば抜けて長いが、黄灯は青灯よりほんのわずか長いようにも見える(気のせい?)一方、向かいの南側の信号機は、赤は文句なく長いが、

青灯より黄灯が少し短いんじゃない?

青灯より黄灯が少し短いんじゃない?今度は、本体裏面にあるプレート(銘板)に注目。

原則として、製造時の本来の向きにした時、正しく文字が読める(=銘板が横長に見える)向きに貼られる。

これは?(右端の青の裏側・アーム付近にある黒いものが銘板)

これは?(右端の青の裏側・アーム付近にある黒いものが銘板)90度回転した状態になっていて、縦型にした時に正しい向きになる。やはり、これは縦型として製造された製品だ。

2004年11月 小糸工業製

2004年11月 小糸工業製ところで、この交差点の100メートルほど南、市立中通小学校のグラウンド付近に、押しボタン式信号機がある。

奥の信号がそれ

奥の信号がそれこちらは車両用信号機が両面設置されていて豪華。

薄型でないLED式の縦型信号機なのだが、横から見ると、

裏表でメーカーが違う!(ボディ背面のデザインやフードの長さに注目)

裏表でメーカーが違う!(ボディ背面のデザインやフードの長さに注目)どちら側も、北を向いている方が小糸工業製(上の写真左)、南向きが信号電材製(右)だった。

当初は片面だけ設置し、後から裏側に追加設置する場合は、メーカーが異なることもあるが…

銘板を確認。(縦型用の向きに貼付されている)

南向きの信号電材製は「平成16(2004)年12月」製造。北向きの小糸工業製は「2004年11月」製造。※ちなみに歩行者用も2004年11月小糸製。

信号電材製は1月遅れの製造だが、現地に設置されたのはおそらく小糸製と同時と考えたほうがよさそう。

すなわち、池永小路との交差点の横型信号と隣の押しボタン式信号の一部は、同年同月に同じメーカーで、縦型仕様として製造されたものだと考えられる。製造番号は未確認だが、おそらく一緒に製造・納品されたのだろう。

左写真・南側から中央通り方向を見る。突き当りが千秋公園。こちらを向いている縦型は2台とも信号電材製/右写真・北側から。手前の横型も奥の縦型も同時製造で、本来は縦型だったようだ

片や横向きに設置され、片や隣で他メーカー製と組まれて設置。

製造された2004年は、LED式信号機の採用が本格化し始めた頃(秋田県では2001年頃から登場している)かと思うが、以上のような状況を踏まえると、やはり縦と横で比較するための試験設置なのだろう。

※その後2021年に、新たに横向きで統一された交差点ができた。また、下新城の横山金足線には、中通と同じ頃製造の信号機で、すべて横向きの交差点が存在する。周りが田んぼなので、やはり風雪への試験目的ではないだろうか。